(1892年3月30日—1968年3月14日)

恩斯特·贡布里希 /文

徐一维 /译

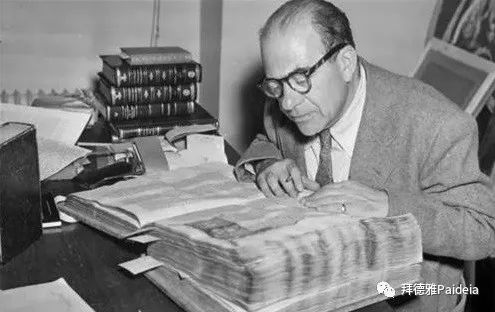

欧文

·

潘诺夫斯基逝世的噩耗,在三月份传出之后,给许多曾有幸结识这位非凡宗师的艺术家们留下了一种持久的失却感。潘诺夫斯基担任的职务独特,他把自己的职务当作义务来承担的慷慨方式也独特。他在普林斯顿的寓所对世界各地去的访问学者都是开放的。在那里,他从来不会因为他们打断了他的研究而使他们感到内疚,他会让他们很快就投入到某个研究课题的热烈讨论之中去。随后,他都可能会突然站起身来,走到他的书房去查阅某本书,急切地想证实某个原典(

text

)或决定某个要点,但他也会轻松地坐在靠椅中边休息边讲述他认识的人的一些趣闻轶事。不管是聊天还是谈论某个不知名的中世纪作者,他都很有兴趣。这种从他的神态和动作上可以看出的热情直到他的晚年仍不见有减弱。遥远的距离也不能使它降低。他在收到别人给他寄去的信件和文章后,总是十分认真地一一回信。在他的亲切而有力的回信中,他经常就他们提出的论点进行阐述。那使他极为出名的对学术的义务感也使他继续不断地去从事教学和讲学工作,直到他生命的最后。

在一次题为“艺术史在美国”(

Art History in the United States

)的精彩讲座上,潘诺夫斯基谈到了学生与教师之间的理想的关系。他把这种关系描述为

“

一种通过共同对未开拓领域作探险而获得的愉快、有益的经验

”

。这个讲座的讲稿被收入了《视觉艺术的含义》(

Meaning in the Visual Arts

)一书。从这篇讲稿中,我们也许能最直接地看出他的个性。若要形容他的性格特点,那没有哪个词能比

“

愉快

”

这个词更恰当了。

“

愉快

”

,他带着

“

愉快

”

心情去钻研各种复杂的关系和寻求各种巧妙的答案。

“

愉快

”

渗透了他那些极其深奥的论文,并为他那些学术研究性很强的脚注增添了情趣。

也许他的学术研究所带有的这特特点从某种程度上来说妨碍了人们去正确理解他的真正的学术目的和抱负。近代以来,掌握希腊语和拉丁语被越来越多的人看作是知识的一种奇迹,而这种人文主义者的知识似乎正是潘诺夫斯基艺术史研究方法的一个显著特征。但他这方面的造诣也很容易使人错误的认为:他主要的兴趣在于那些解释符号意义和图像意义的原典,他并不注意艺术的形式特质。有人曾说过潘诺夫斯基极为博学,但他有眼无珠。我记得潘诺夫斯基的老同事瓦尔特

·

弗里德兰德(

Walter Friedlaender

)就对此作出了反驳:

“

我认为,情况恰好相反。潘诺夫斯基并不象所说的那样博学,但他有一双神奇的眼睛。

”

但弗里德兰德(他是梵文学者)并不是真的要非难潘诺夫斯基作为人文主义者的名望,他只是要对他作出比较恰当的评价,因为,谁如果认为潘诺夫斯基的贡献主要在于图像志(

iconography

)方面,谁也就没能看到他的历史地位和他的伟大著作的真正目的。

潘诺夫斯基在他的著作中对那些使他在古典语言方面获益非浅的柏林约阿希姆斯塔尔人文中学(

Joachimsthalsche Gymnasium

)的老师表示了感谢,他还对那些在艺术形式研究方面影响过他的主要老师,著名的如中世纪雕塑研究的先驱威廉

·

弗格(

Wilhelm Vogel

)和中世纪学的杰出专家阿道夫

·

戈尔德施米特(

Adolph Goldschmidt

),表示了衷心的谢意。潘诺夫斯基就是在戈尔德施米特的指导下完成学位论文并于

1914

年从布赖斯高的弗赖堡大学(

Freiburg im Breisgau

)毕业的。在随后的半个世纪里,潘诺夫斯基发表了一百五十五项著述成果,其中的第一项是他的一篇

“

关于丢勒的艺术理论

”

的博士论文。在有一点上,他和很多的学者有相同之处,那就是他所选择的第一个研究课题决定了他未来的整个学者生涯。观念与图像、哲学与风格之间的关系问题是一个超出了图像志范围的问题。在德国的艺术研究传统中,学者们通常是从风格发展的角度去考察这个问题。他们认为,风格发展能反映出某种变化着的

“

世界观

”

(

Weltanschauung

)、某种新的看法或思维方式。年轻的学者潘诺夫斯基,在他的第一篇理论性文章《造型艺术的风格问题》(

Das Problem des Stils inder bildenden Kunst

,

1915

)里,就表述了他对这种可以被追溯到黑格尔(

Hegel

)的传统的忠诚。这篇文章主要是针对沃尔夫林(

Wolfflin

)的一种观点而写的。沃尔夫林曾提出了纯形式发展的自律问题,他认为纯形式发展是独立于表现意义之外的,而潘诺夫斯基则主张要维护文化史研究的整体方法。他希望能对阿洛伊斯

·

李格尔(

Alois Riegl

)提出的风格进化的包容性较大的理论加以发展。李格尔的理论认为,造形意志(

Will-to-form

)的变化是自律的,但又是与宇宙的变化着的概念相一致的。在有几篇文章里,年轻的潘诺夫斯基运用他那不凡的辩证天赋来建立一个演绎系统,他要用这个演绎系统来概括抽象形式向题的所有可能的解决办法,以便使艺术史学家能把风格的范畴和观念先验范畴联系起来。他的这几篇文章最近被收入了一部德文的论文集(《艺术学基本问题论文集》,

1964

年),但还没有被翻译成英文。在前面提到过的那次自传性的讲座上,潘诺夫斯基的确半开玩笑地说过:他没有使用常见于德国艺术史论述的那种过分晦涩,很不准确的语言。他学会了用他的第二语言来对复杂的问题进行清晰、具体的论述。他所接受的哲学思想促使他去作了范围广阔的研究,起初最吸引他的研究课题似乎是米开朗琪罗(

Michelangelo

)和贝尔尼尼(

Bernini

)。

1921

年,他当上了新建的汉堡大学的编外讲师(

Privatdozent

),在那里,他进入了阿比

·

瓦尔堡(

Aby Warburg

)的学术圈子。这种联系并不完全是由地理上的接近所导致的。潘诺夫斯基在完成了博士论文之后自然还想对该论文的主题作进一步的研究,他写出了《丢勒与古典文化》(

Dürer and Classical Antiquity

,

1922

),瓦尔堡在他之前曾用这个题目写过一篇研讨会发言稿。也许是由于巧合才导致他们有了更密切的合作。维也纳艺术史学家卡尔

·

吉洛(

Karl Giehlow

)留下了一个关于丢勒的《忧郁

I

》(

Melencolia I

)的未完成的研究项目。瓦尔堡继续了该项目的研究,他主要是从他专攻的占星术这个方面去作探讨的,在他去世后,他的门生弗利茨

·

扎克斯尔自然就同这位丢勒研究的专家合作对《忧郁》这幅版画重新进行了专题研究。研究结果于

1923

年发表。次年,三十二岁的学者潘诺夫斯基出版了另两部重要的著作:一部是论述十二至十三世纪德国雕塑的专著,在这部很有分量的书中,作者主要讨论了风格问题;还有一部是《理念》(

Idea

),在这部经典著作中,作者继续探讨了风格与哲学之间的关系。他在一篇著名的演讲稿《作为象征形式的透视》(

Die Perspective als symolische Form

,

1925

)中拓展了这方面研究的范围。他受了另一位汉堡的同事、新康德派著名哲学家恩斯特

·

卡西尔(

Ernst Cassirer

)的影响才去研究潜藏于空间构图的不同方法之中的各种空间概念。

潘诺夫斯基曾在一次谈话中讲到了自负和自满之间的区别,他说他觉得自己是自负的,但不是自满的。我想他的意思是说,他喜欢成功,就象他喜欢生活的其它美好东西一样。他从不自满,这一点我们从他谈论其他学者时的态度可以看出,他总是对他们抱有感激的心情。

1966

年,在我最后一次拜访他时,我们的话题自然而然地就转到了阿比

·

瓦尔堡。当时,瓦尔堡诞辰一百周年纪念日即将到来。潘诺夫斯基谦卑地叙述了这位比他年长的学者是如何影响了他的整个一生的,他的话和他的态度使我十分感动。我觉得,瓦尔堡对他的影响越来越明显地表现了出来,因为,是瓦尔堡使他找到了解决让他伤脑筋的问题

——

观念与图像之间的关系问题的新方法。古代神像和星神像在

“

迁徙

”

的过程中是如何发生变化的这个看来很专很偏的问题似乎提供了一种能说明这两者之间联系的方法。这种方法比传统的用时期风格来作解释的方法要更为精确、更可把握。潘诺夫斯基对这种方法作了概括并在他的一本非常严密的书里对它进行了检验。这本还没被译成英文的书叫“在岔道口的赫耳枯勒斯”(

Hercules am Scheidewege

,

1930

)。在这本书中,潘诺夫斯基绝妙地把古典主题的各种变异和演化分析成变化着的哲学的表征。这门分析学就是潘诺夫斯基要建立的图像学(

Iconology

)。它不同于传统范围的只研究题材(

Subject-Matte

)的图像志。在希特勒上台给德国学者带来灾难之前,潘诺夫斯基有幸被邀请在布林

·

马夫尔(

Bryn Mawr

)作

“

弗莱克斯纳讲座

”

(

Flexner Lectures

)

(

讲座手稿以《图像学研究》

[Studies in Iconology]

为题于

1939

年出版

)

,他还应邀于

1931

年去纽约大学的研究生院当访问教授。因此,他把自己被免去自

1926

年起一直担任的汉堡大学教授职务一事称作

“

驱逐进了天堂

”

。

1935

年,他开始在曾保护和留用了爱因斯坦(

Einstein

)的普林斯顿高级研究所(

Princeton Institute for Advanced Study

)任职,这使他成了

“

学术共和国

”

(

Republic ofLearning

)的一员。他非常喜欢和科学家们在一起,和他们谈论数学以及他酷爱的音乐,他对电影、美国人的生活和美国的政治都很感兴趣。

经常读《伯灵顿杂志》的人对他一生后三十年里出版的著作是不会陌生的,他的《阿尔布雷希特

·

丢勒》(

Albrecht Dürer

,

1943

)也许是我们时代里写的论述一位艺术家的内容最丰富的专著。在这部专著中,他对丢勒所使用的绘画手段进行了多方面深入细致的研究,并对他的艺术中的思想内容作了精当的描述。他在《大修道院院长叙热》(

Abbot Suger

,

1946

)一书里又对风格与哲学之间的关系作了探讨,他还在《哥特建筑与经院哲学》(

Gothic Architecture and Scholasticism

,

1951

)一书里继续研究了这两者之间的关系。在《早期尼德兰绘画》(

Early Netherlandish Painting

,

1953

)这部以他在哈佛大学作的讲座为基础写成的书里,潘诺夫斯基发现了另一个领域,在这个领域里,若不解释意义就无法研究风格的革新。他在这部书中着重讨论了

“

伪装的象征主义

”

(

disguised symbolism

)的发现。他把

“

伪装的象征主义

”

视为从再现的象征方式到再现的写实方式之间的桥梁。

他生命的最后十几年也是他收获成果的时期。他收集、翻译和整理了他以前的研究论文,编写成了《视觉艺术的含义》(

1955

)和《文艺复兴和西方艺术中的各次复兴》(

Renaisance and Renaiscences

,

1960

)。他总是能找到新的有趣的研究课题,如他的讲座“为象牙塔辩护”(

In Defence of the Ivory Tower

,

1953

)和“罗尔斯

-

罗伊斯散热器的观念前例”(

The Ideological Antecedents of the Rolls-Royce Radiator

,

1963

)。更重要的是,有不少新的课题需要他用心去研究,从《作为艺术批评家的伽利略》(

Galileo as a Critic of the Arts

,

1954

)和《潘多拉的匣子》(

Pandora's Box

,与他妻子多拉

[Dora]

合写)到普森(

Poussin

)的神话题材和《对科雷焦〈圣保罗教堂〉的图像分析》(

Iconography of Correggio's Camera di San Paolo