EXTITUTE|批评·家

|

理论与历史碰撞/个例与议题交织

文|

明心/

责编|

东遥

长久以来,德国现代戏剧家、诗人、文学家贝托尔特·布莱希特[Bertolt Brecht](1898-1956)对于中国学界而言并不陌生。早在1959年,我国戏剧家黄佐临先生就排演了布莱希特的代表作《大胆妈妈和她的孩子们》,二十世纪五十年代末六十年代初和八十年代末,亦即布氏刚刚逝世以及他诞辰百年纪念之时,在我国都曾有过布莱希特研究与讨论的热潮。布莱希特在二十世纪前十年后期正式步入剧坛,纵观他的整个生涯,他的戏剧实践与理论写作相辅相成,除了创作剧本、执导戏剧之外,他终其一生写下了大量剧评和剧论,形成了自身的戏剧理论。

本文聚焦于贝托尔特·布莱希特1918年至1933年流亡前的艺术活动。第一章梳理布氏初出茅庐时的戏剧创作及写作,借此分析他早年的实践与对时局的敏锐反思,以及这二者如何为他日后的种种创见与政治立场埋下种子。第二章从他的戏剧作品与剧评入手,结合他与埃尔文·皮斯卡托理念与创作上的交融与抵牾,论述史诗剧在实践与理论两方面的萌芽。在此基础上,第三章结合布莱希特二十世纪二十年代末三十年代初创作的一批教育性短剧,以及他如何将演员的姿态用作营造陌生化效果的方法,深入到布氏艺术理念中的核心——他的社会愿景,亦即通过一种全新的剧场来革新艺术的运作机制,同时将观众和演员从被动的观赏者和模仿者变为能动的观察者和评论者,由此以艺术介入社会。

本期内容为第三章的第三节,也即文章的最后一节。

Bertolt Brecht

|

1898年

2月10日

-1956年8月14日

布莱希特与海伦娜·魏格尔在《大胆妈妈》排练中

|

1950s

戏剧之为社会介入:布莱希特早期史诗剧研究(1918-1933)

|

2022

第三章 史诗剧的再发展与教育性短剧:新社会的愿景

第三节 以姿态为方法

如果说教育性短剧是最能体现布莱希特社会愿景的作品,那么在他的戏剧理论中,还有这样一个术语,能极大程度地体现出他对政治、对社会的理解,那便是“姿态”。布莱希特用这个术语来指称“一系列彼此相关的姿势以及演员的行为举止,比如礼貌、愤怒、脱帽致意、双手合十作祷告等等”【注1】;这些姿势和举止区别于仅仅与个体心理状况挂钩的面部表情,具有很强的社会性,与角色身处的阶级、社会条件和时代背景紧密相连。相比起史诗剧与陌生化效果,姿态受到研究者的关注较少,但它恰恰是布莱希特剧场中的重要方法之一——它提请观众和读者注意,要将角色、剧本和剧作家放到他们分别身处的社会环境中去考察和理解。正是因为如此,这个术语揭露了“政治与艺术之间的对话”【注2】,正如卡尔·韦伯所言:

姿态定义了一种社会的状况,亦即角色的地位及其在社会中的作用;从中诞生出一种由社会条件决定的行为,与此同时,这种行为能反过来决定社会的运作。【注3】

首先需要明确的是,对于布莱希特而言,“姿态”意味着什么?它何以超脱出演员在舞台上的一举一动、一颦一笑,进而成为布莱希特的重要方法之一?我们可以从布莱希特关于姿态的论述入手,探究他对这一术语的界定与辨析。布莱希特对姿态的定义与用法,随着他实践和思考的深入而变化。二十世纪二十年代初,他刚刚开始使用姿态这个词时,仅仅是指姿势,亦即纯粹关乎身体层面的表达方式;到了二十年代末三十年代初,他赋予了这个术语两层更为深刻的含义:一是用姿势示意,包含一系列不同类型的姿势,其中也包括用言语表意;二是作为社会性编码的表达方式【注4】,表现人类行为的方式和人与人之间的关系是如何被经济、社会、历史等几股力量所塑造的。他最早使用这个词则要追溯到1920年,即他在家乡奥格斯堡担任戏剧评论员的同一时期。本文第一章第二节曾提及,年轻的布莱希特在观剧时格外关注演员的姿势,认为姿势能传达出的信息比台词的字面意思更为丰富,是优秀演员发挥其潜能的可为之处。根据卡尔·韦伯的考据,布莱希特第一次使用姿态是在1920年11月一篇针对斯特林堡《狂热》[

Rausch

]的剧评中,他形容那场演出里的话语[das Wort]“比周遭的环境更加有力……姿态与话语构成了一个强有力的、有韵律的统一体”【注5】。不过,直到1929年,他对姿态和姿势[Gestik, Gesten]【注6】的理解才逐渐成型;到了1930年前后,关于姿态的概念开始变得关键,成为“布莱希特新剧场理论范式的支柱之一”【注7】。到了二战后他回到东德成立柏林剧团之时,他在排演中更是将姿态用作一种重要的方法,因此,虽然本文主要聚焦于布氏流亡前的生涯,但这一时期,布莱希特关于姿态的理论不及后期成熟,期间的作品对于德国境外的研究者而言也是很难接触到的,因此,请容许笔者援引他在此之后的写作与在柏林剧团中的排演来阐释、佐证这一重要概念。

在1937或1938年的《论姿态性音乐》中,他给出了关于姿态最明确的定义:

姿态不应被理解为用动作示意:它不关乎用于阐释或强调的手部动作,而是关乎整体立场[Gesamthaltung]。如果语言以姿态为基础,并且能传达说话人对其他人的特定态度[Haltung],那么这种语言就是姿态的[gestisch]。【注8】

布莱希特之所以会写下《论姿态性音乐》一文,很可能正是为了启发与他合作的作曲家、同属共产主义阵营的汉斯·艾斯勒【注9】,彼时后者正在为他的《列宁忌辰之康塔塔》[

Kantate zu Lenins Todestag

]谱曲。布莱希特在此文中表明作曲家可以通过关注姿态,让自己能在创作音乐的同时采取自身的政治立场,因此作曲家也有必要塑造出一种社会的姿态;可以想见,布莱希特希望启示艾斯勒在作曲中也表现出自己的“姿态”和立场,亦即对列宁乃至共产主义阵营的认同:

并非每种姿态都是社会性的姿态。首先,驱赶苍蝇就不是一种社会姿态,而驱赶狗则有可能是——例如当它意味着衣衫褴褛者和看门狗的冲

突时。一个人努力在光滑的平面上保持平衡,或可构成一种社会姿态——只要滑倒意味着“丢脸”,亦即可能有损英名[Geltungseinbusse]。毫无疑问,工作的姿态是一种社会姿态,因为一切旨在应对自然的人类活动都是社会的事件,都是人与人之间的事件。

……

社会姿态与社会相关,透过它便能推导出社会状况。【注10】

这种将姿态与社会状况相联系的观点,在布氏晚期写下的一篇《姿势》[Gestik]

【注11】中得到了更清晰的表达:

姿态可以揭示人与人之间的关系。比方说,工作的过程就并非一种姿态,除非它展示了社会关系,如剥削或合作。【注12】

布莱希特还提出了一连串的追问,希望读者能关注创作者的立场、他或她所处的时代、作品中所描绘的时代等等;总而言之,要将一切都归还到其社会环境中、放置到其所处的关系中去考察:

一件作品的总体姿态[Gesamtgestus]只能以一种模糊的方式来确定,

那些为着确定总体姿态而必须加以追问的问题,我们从未问出口。无论如何,总要考察其创作者对观众的立场[Haltung]。是教导吗?抑或催促?又或是挑衅?告诫?他想保持客观吗?还是主观?他希望说服观众,将他们带进或好或坏的情绪中,还是只想让他们参与进来?他运用了直觉还是理性,又或者两者兼而有之?诸如此类,不一而足。然后,我们要追究时代的立场,包括创作者的时代和作品背景所处的时代。例如,创作者是否有代表性地出场?作品中的人物有没有这样做呢?而后要考察作品与事件的距离。这是历史画还是室内画【注13】?最后,在这种距离或者那种距离之上,需要分辨作品的类型。它涉及到比喻[Gleichnis],应该证明些什么吗?还是旨在描述一些无序的事件?——我们必须一一追问这些,而且还必须提出更多问题。【注14】

【注1】引自《剧场工作》中的“专业术语及外来词汇表”[Fach— und Fremdwörter],详见:Berliner Ensemble, pp.432.在这个术语表中,还收录了由姿态衍生出的复合词“Grundgestus”(基本姿态),表示“一个场景或者一出戏中的基本态度”。其他姿态相关术语的释义与汉译名对照,详见本文附录二中的“姿态相关术语对照表”。

【注2】Mueller, pp. 53.

【注3】Martin, Carol, and Bial, Henry, et al.

Brecht Sourcebook

. Routledge, 2005, pp. 41.

【注4】Mumford, pp. 53.

【注5】Brecht,

Gesammelte Werke 15: Zum Thrater 1

, pp. 29.

【注6】在布莱希特的论述中,还有一个术语“姿势”[Gesten]常常与“姿态”相对照而出现,但似乎等而次之。它仅仅表示单个的手势[Gebärde]、动作等,而姿态则是一系列各不相同的姿势之总和。他有时也会用到“Gestik”,笔者也将其译为“姿势”或“用姿势示意”,这个词表示“出现在日常生活中、通过表演得以塑造的姿势”,对于这个词的解释,布莱希特就表述得更为模糊了。根据他诸篇论“姿态”的文章,可以推测出:“Gestik”和“Gesten”有时可混用,处于同一层面,而“Gestus”(姿态)则超脱于这二者之外,连通到更广阔而深刻的社会层面。

【注7】Martin, pp. 42.

【注8】Brecht,

Gesammelte Werke 15: Zum Thrater 1

, pp. 482.

【注9】艾斯勒是音乐大师勋伯格的学生,但是因为艾斯勒属于共产主义阵营,无法认同老师的精英主义倾向,二人最终决裂——尽管艾斯勒后来追悔不已。

【注10】Brecht,

Gesammelte Werke 15: Zum Theater

1

, pp. 482—485.

【注11】根据1967版《布莱希特全集》的编排,该文很可能写于1951年或在此之后。

【注12】Brecht, Bertolt.

Gesammelte Werke 16: Zum Theater 2

. Suhrkamp Verlag, 1967, p. 752—753.

【注13】本文中谈及“作品”时用的德语词是“Stück”,这个词本身也可以指代画作;值得注意的是,布莱希特在流亡期间关注到了老布鲁盖尔的绘画,并撰文论述其作品中的陌生化效果。

【注14】Brecht,

Gesammelte Werke 16: Zum Theater 2

, pp. 753—754.

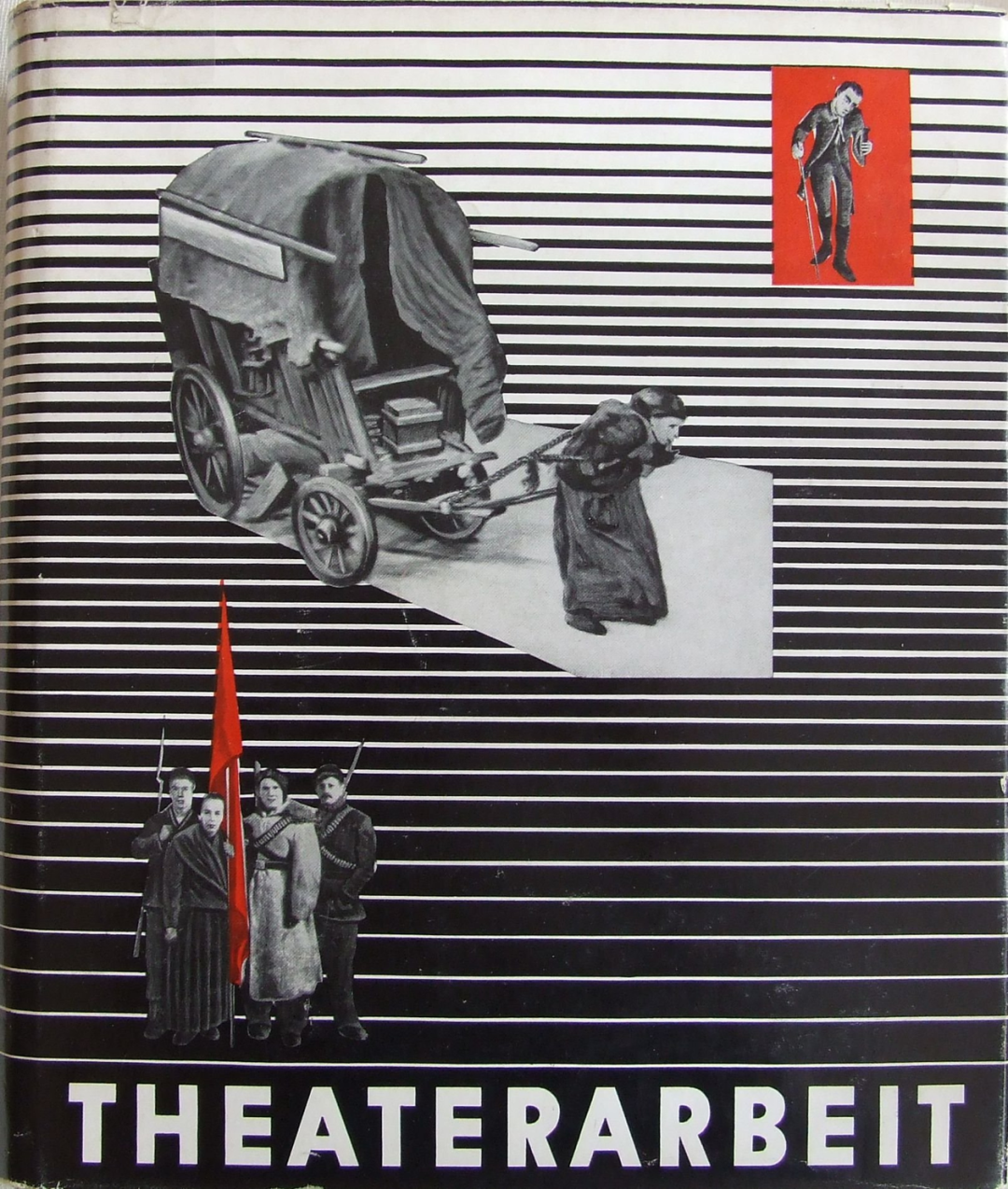

《剧场工作》

|柏林剧团“范本书” | 1952

我们应该注意到,布莱希特在这段引文中所用的术语除了姿态,还有“Haltung”(“立场”或“观点”)。虽然他从未对此进行过明确的定义,但这个术语常常出现在他关于姿态的论述中,与姿态紧密相连,本文根据语境将其译为“立场”或“态度”。在智识层面,这个术语可以指代认知范畴中的“态度”;在实践层面,可以指代肢体动作意义上的“站立姿势”[stance],它将“常常被归入精神状态中的事物与一种具身的[embodied]表达或者说演员的仪态举止连接到一起”【注15】。梅格·芒福德认为“姿态是立场在艺术上的挑选和展示”【注16】,这一理解相当恰切,无论是立场还是姿态,在实践层面都与身体紧密相连,是通过人的肢体动作实现的;而在智识层面,又反映了由社会条件决定的态度与立场、反映了人与人之间的关系,比如女仆对贵族主人饱含崇拜的凝视等等。在舞台实践中,通过一系列姿势与言行举止的设计与组织,演员将布莱希特引文中所列举的诸多层面的立场展示出来。

那么,在剧场排演中,布莱希特如何将姿态用作一种方法呢?在《关于姿态》和《论姿态性音乐》里,他给出了两个具体的例子。首先是《大胆妈妈和他的孩子们》第三幕的第一个场景;这一幕一开场,军械官就正极力劝说大胆妈妈收购他的子弹并转卖出去,然而,倒卖军需品是要上军事法庭的,这显然并不是一桩正当的交易。此时,大胆妈妈的二儿子、生性敦厚老实的施伐兹卡司[Schweizerkas]【注17】正在旁边看着;他在芬兰军中担任出纳员,大胆妈妈叮嘱他在军中做事一定要老老实实的,管账一定要清楚明白,正是因为他老实可靠,不会带着钱箱跑掉,才能得到出纳员的差事,不必像他勇敢的长兄那样上前线。可以想见,大胆妈妈并不希望儿子掺和到这桩交易中,也不希望这种乌烟瘴气的事情脏了他的耳朵,损害他的品格。布莱希特如是描述这一场景不同版本的演出:

魏格尔[Weigel]是这么演绎这一幕的:大胆妈妈暗示儿子不要留心听这桩交易,因为这不关他的事。在基于柏林模式的慕尼黑演出中,吉泽[Giehse]【注18】则如是演绎:

军械官看到儿子后,大胆妈妈顾虑到儿子正默不作声地旁听这桩生意,便犹豫还要不要谈下去,于是通过打手势来将谈话继续进行下去。【注19】

如今,我们只能从录像中看到魏格尔版本的演绎。她饰演的大胆妈妈与军械官谈生意的时候,施伐兹卡司和大胆妈妈一起坐在大篷车前,在一旁低着头做自己的事情;大胆妈妈高声反问军械官:“您自己为什么不这样做呢?”【注20】,这句话似乎激起了施伐兹卡司的兴趣,他抬头看向二人,此时大胆妈妈迅速地转头看了儿子一眼,低语了一句,施伐兹卡司复又低下头去,不再关注这桩不太光彩的买卖。在布莱希特看来,这一场景的“戏剧性功能”在于,表现出“在腐败的环境中,一个年轻人却要坚定不移地老实行事”【注21】;同时,母亲希望在这种连年战争、任何仁义道德都比不上一块面包的世道中,保护自己孩子的品质。

《大胆妈妈和她的孩子们》

|柏林剧团 | 1957 | 魏格尔饰大胆妈妈

大胆妈妈(中)与军械官(左)谈交易,右为施伐兹卡司

大胆妈妈转头向施伐兹卡司低语,暗示他别听她和军械官说话

施伐兹卡司复又低下头去

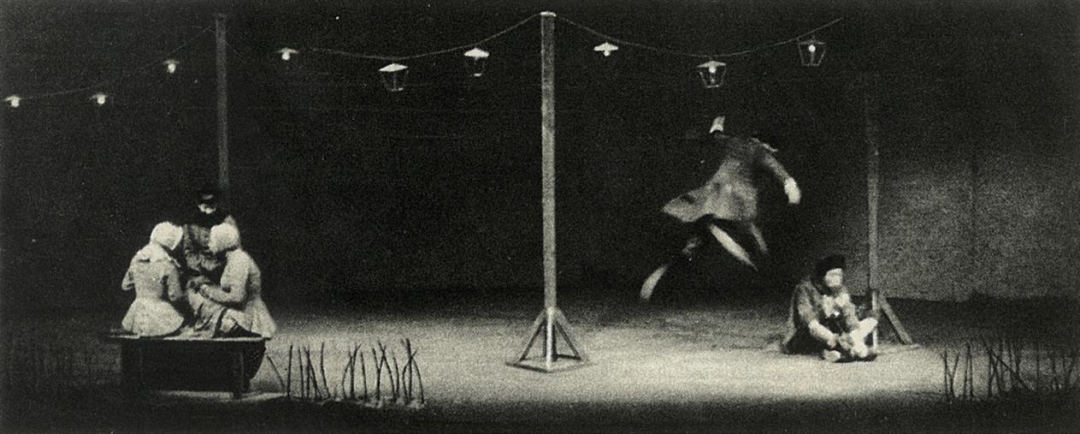

另一个例子则是布莱希特在《论姿态性音乐》中提到的“努力在光滑平面上保持平衡”的姿态。这个姿态出自柏林剧团改编的《家庭教师》[

Der Hofmeister

]【注22】。剧中的主人公莱弗[Läuffer]在冯·贝格少校[Major von Berg]家中担任家庭教师,这一幕发生时,他正带着自己的学生雷奥波德[Leopold]滑冰,希望在旁观的几个乡村女孩面前大展身手;但正当他要与女孩们聊天时,却不料和雷奥波德撞到了一起。布莱希特在表现这一幕时并非遵照原著,而是处理得更戏剧性,更接近哑剧式的夸张动作。莱弗挣扎着不倒下去,因为在众目睽睽之下摔跤意味着

“有损英名”[Geltungseinbuße],维莱特将《论姿态性音乐》译为英语时,把这句话译为“失去市场价值”【注23】,虽与原意相去甚远,也让基于维莱特英译文展开研究的芒福德随之产生误会,但后者的论述却阴差阳错地分析了莱弗的另一重社会处境:“他摔倒了,随之损害了自己的市场价值,因为这破坏了他与同阶级女孩结婚的前景”【注24】。

《家庭教师》

|莱弗摔倒前的场景 |

摘自《剧场工作》

《家庭教师》剧中的角色分为两个具有明显权力关系的阶级,一边是家庭教师、女仆、乡村女孩等被统治阶级,另一边是少校夫妇、伯爵等人所代表的统治阶级。在布莱希特的改编中,向统治阶级鞠躬或行屈膝礼是一个重要的姿态母题,因为当仆人、家庭教师向权贵行礼时,他们不仅仅是在做一个将身体向前倾斜或弯曲膝盖的肢体动作,更意味着他们正在为一种压迫他们的社会体系鞠躬尽瘁而不知反抗;而在经历了二战和法西斯的迫害之后,布莱希特所讽刺的情境不仅可以是由封建社会转向资本主义社会的十八世纪晚期,更可以说是纳粹统治时期。【注25】他与这部戏的主演设计了一系列行礼的动作,根据芒福德的考察,这些动作在两极之间滑动——“从谄媚到蔑视,从恪守封建礼节到出于逆反心理而夸张为之”,这意味着主人公莱弗低人一等的地位是可以转换的,他不必总是卑躬屈膝。【注26】

【注15】Brecht,

Brecht on Theatre

, pp. 6—7.

【注16】Mumford, pp. 54.

【注17】这可能是一个带有含义的昵称,中国大陆译本采取音译的方式,台译为“瑞士奶酪”。

【注18】特蕾莎·吉泽[Therese Giehse](1898—1975),德国戏剧演员,柏林剧团成员。

【注19】Brecht,

Gesammelte Werke 16: Zum Theater 2

, pp. 754.

【注20】指反问军械官为什么不自己去倒卖子弹。[德]贝托尔特·布莱希特 著、张黎 编,《布莱希特戏剧集2》,安徽文艺出版社,2001年,第300页。

【注21】Brecht,

Gesammelte Werke 16: Zum Theater 2

, pp. 754.

【注22】该剧改编自狂飙突进运动作家雅各布·米夏埃尔·莱恩霍尔德·伦茨[Jakob Michael Reinhold Lenz]1774年的作品《家庭教师:或私人教育的优势》[

Der Hofmeister

oder Vorteile der Privaterziehung

],于1950年4月15日首演。

【注23】Brecht,

Brecht on Theatre

, pp. 195.

【注24】Mumford, pp. 58.

【注25】Ibid., pp. 57.

【注26】Ibid.

莱弗向冯·贝格兄弟行屈膝礼|Berliner Ensemble, pp. 69.

内尔为屈膝礼一幕所画的场景设计手稿|Ibid., pp. 114.

在布莱希特的排演记录中,可以找到这种姿态的其中一例。在该剧的第一幕【注27】,莱弗进入冯·贝格家当家庭教师之前,他连续四次向冯·贝格兄弟行礼,展现了他从低眉顺眼到暗自恼怒的不同姿态。他在街上遇到了冯·贝格少校和他在枢密院当议员的兄弟[Geheimer Rat von Berg],大老远就向二人行屈膝礼,而且动作拖得老长,显得小心翼翼;然而,这两兄弟完全无视了他,径直从他身边走过;尽管如此,莱弗还是飞快地朝着他们连连行礼,但又因为受到冷遇,心中不忿,在背后恶狠狠地瞪了他们一眼,旋即转过身去,望着二人的背影再次施了一礼,并暗暗咒骂:“让魔鬼掳走你们吧!你们两个没教养的!”。布莱希特记录道:“我们排练了五次,才意识到莱弗必须在行礼的同时立马咒骂,而非在鞠躬之后;这样才能让人明白,那些最显而易见、最切中要害的要点,有多容易在刚开始的时候遭到忽视”。在布莱希特看来,这一幕要能立得住脚,还有一个关键点:两兄弟与莱弗碰面后,一边漫不经心地谈论着这位家庭教师候选人,一边操心着花园里的蕨类植物。此时,枢密院议员突然关心起家庭教师来,问少校道:“对了,兄弟,你要把个莱弗带到家里来,你知道他是个什么样的人吗?他的品行端正吗?”这时,莱弗未来的雇主冯·贝格少校必须要满不在乎地耸耸肩,答道:“我只知道,他从不提太过分的要求。”而后很快将话题转移到战争和通货膨胀上。【注28】这般傲慢轻蔑,连谈论起这个人都带着毫不在意的态度,仿佛在他们眼中,莱弗是和蕨类植物一样无关紧要的东西,这正是老爷们对莱弗这种“下人”的姿态。

剧中女仆对伯爵的注视也能反映两个阶级之间的张力。当少校夫人面试莱弗时,有一位女仆将伯爵引到了他们所在的房间,女仆向主人宣告伯爵来访之后,她的眼睛完全没有办法从伯爵身上移开。伯爵作为在权力关系中处于上位的人,在女仆看来如此高雅,让她心生崇敬。前面提到,布莱希特的姿态与反映心理状况的面部表情相对立;然而,女仆的注视虽然也通过面部表情实现,但这反映的是她对权贵全然恭顺、丝毫不带反抗的态度。与其说,这种注视的姿态是由女仆的心理状态造就的,不如说是由社会条件塑造而成的习惯和个体选择造就的,这代表着被统治阶级对统治阶级的盲目崇拜,用布莱希特的话来说,这是工人阶级一种典型的消极反应。【注29】

布莱希特能对社会关系有如此洞见,并通过姿态呈现出来,这显然离不开他的马克思主义立场;此外,还有许多因素启发了他发展关于姿态的理论与实践,包括卓别林的无声电影等,其中不得不提的还有中国戏曲艺术。他主张演员在表演时也应呈现出一种正在表演的姿态,一边表演、一边对角色加以评判和阐释,而非完全迷入其中,模仿角色的行动。在1935年观看了梅兰芳的表演后,他写下了《中国戏剧表演艺术中的陌生化效果》,其中表明,中国戏曲表演是他心中理想的表演状态,因为在他的理解中,中国的戏曲演员恰恰呈现出了这种“展示自己正在表演”的姿态,他们表现出知道自己正在被观看的样子,同时一边表演一边观察着自己;他们用奇异的目光看待自己和自己的表演,因此他们的一举一动都有点让人惊愕,使得日常中司空见惯的事物被提升到不证自明的层级之上;由此,观众就不会忘我地投入到舞台表演的事件中,而是把自己和演员都当作观察者,于是便能让观众培养出一种观察的立场。【注30】在《论中国人的剧场》[

Über das Theater der Chinesen

]中,他还曾提到“姿势的代代相传”[Die Beihaltung der Gesten durch verschiedene Generationen]。他留意到中国戏曲艺术中的姿势具有一定的程式化特点,一代一代地传承下去。然而,这并非扼杀了演员创新的主观能动性,他们作出改变时的确需要冒一些风险,但这些程式化的、从祖辈手中流传下来的姿势恰恰为后人的革新提供了抓手和靶子,姿势的流传正是为了改变:“在我们【注31】的表演艺术中之所以如此难以变革,正是因为,当没有什么东西亟待推翻时,想要变革是很困难的”【注32】。诚然,或许布莱希特只是以自己的眼光看待中国戏曲,但他将此化为己用,以这一他山之石作为史诗剧方法的参考。

姿态作为一种方法,始终裨益于史诗剧与陌生化效果理论的实现。在一篇题为《陌生化效果的产生》[

Hervorbringen des V—Effekts

]的短文中,布莱希特开篇即论及姿势的陌生化,主张演员可以先排除掉表情[Mimik],带上面具站在镜子前面,注视着自己的表演,从而选择丰富的姿势,并将其带到表演中去。【注33】而在布莱希特的剧场中,无论是演员扮演角色时的诸多姿态还是自身“展现自己正在表演”的姿态,都不仅仅为了表现题材本身或者表现角色,而是要把演员、观众变成社会的观察者或评论员,敦促他们去审视、反思、介入自己所处的社会环境。正如他在《中国戏剧表演艺术中的陌生化效果》中所言:

在设定一些新的艺术原则、创立一些新的呈现方法时,我们必须从一个变革时代不可抗拒的需求出发;重塑社会的可能性和必要性正在浮现出来。一切人与人之间的事件都必须加以检验,一切都必须从社会的立场出发加以考察。如果一种新的剧场欲具有社会批判性、欲历史性地记述一种彻头彻尾的变革,那么陌生化效果将是必要的。【注34】

【注27】此处指柏林剧团的改编版,而非伦茨原著。

【注28】Berliner Ensemble, pp. 68—120.

【注29】Mumford, pp. 59.

【注30】Brecht,

Brecht on Theatre

, pp. 176—184. 中译参考贝托尔特·布莱希特:《中国戏剧表演艺术中的陌生化效果》,《陌生化与中国戏剧》,北京:北京师范大学出版社2015年,第5—21页。

【注31】指西方戏剧艺术。

【注32】Brecht,

Gesammelte Werke 15: Zum Theater 1

, pp. 426.

【注33】Brecht,

Gesammelte Werke 15: Zum Theater 1

, pp. 369—370.中译参考[德]贝托尔特·布莱希特 著、丁扬忠、张黎译,《陌生化与中国戏剧》,北京师范大学出版社,2015年,第38页。

【注34】Brecht,

Brecht on Theatre

, pp. 184. 中译参考同上,第20—21页。

《家庭教师》

|女仆崇拜地注视着伯

爵|摘自 Mumford, pp. 60.

版权归作者所有,作者已授权发布。

文章来源|

硕士毕业论文《戏剧之为社会介入:布莱希特早期史诗剧研究(1918-1933)》|2022

论文指导|

周诗岩

未完待续

目录|

摘要 / 1

Abstract /2

绪论 / 3

研究背景 / 3

文献综述与本文概要 / 6

关键概念译名及辨析 / 15

1 青年布莱希特:时代氛围与个人选择/ 18

1.1 叛逆与觉醒 / 18

1.2 从奥格斯堡、慕尼黑到柏林 / 25

2 通往史诗剧之路:反对共情 / 31

2.1 夜半鼓声:史诗剧的萌芽 / 31

2.2 史诗剧理论的成型 / 40

2.3 布莱希特与皮斯卡托:史诗剧之争 / 49

3 史诗剧的再发展与教育性短剧:新社会的愿景 / 56

3.1 能动的新观众 / 56

3.2 为了新社会而学习 / 65

3.3 以姿态为方法 / 71

结语 / 80

图版 / 82

附录 / 95

诗歌《死兵的传说》 / 95

布莱希特论姿态及相关术语译名对照表 / 99

年表 / 106

布莱希特作品国内外出版情况梳理 / 111

参考文献 / 115

致谢 / 118

▶

院外

自从2017年4月试运行到2018年4月正式运行以来,推送千余次原创文章,形成五个稳定的板块,分别是:BAU学社、星丛共通体、回声·EG、批评·家、BLOOM绽。

▶

作为激励师生共同研习的方法,各板块的定位不同,形式与进路亦有分担:

BAU学社

探根究底,以“重访包豪斯”遴择同道中人,整饬包豪斯人的文献材料,主持系列丛书的出版,由此推扩到“世纪先锋派”;

星丛共通体

回溯源起,以译介瓦尔堡、塔夫里和法兰克福学派等人的文本为重心,毗连上世纪的艺术、建筑与视觉文化研究,置于批判理论的讲读中砺炼;

回声·EG

形与势俱备,从“美学与政治”这一矛盾情境出发,以批评式导读与导读式写作,次第引入空间政治、媒介政治、生命政治,共构审美论域;

批评·家

教学相长,深入个例以梳理历史的特定脉络,转换视角以突破既定的叙述框架,持续组织线上的文本庭审以及线下的共读活动;

BLOOM绽

言与行贯通,以“都市状况”为核心议题,以展示与策动为支撑,辩证地介入建筑、城市、艺术、技术相互联结的当下语境。

▶

院外计划

不同的板块分进合击:

汇集、

映射、交织、对抗,突破各自的界限,

打开已在却仍未被再现的环节,把握更为共通的复杂情势,

循序渐进、由表及里地回应

批判者与建造者的联合

这一目标。

▶

批评·家

/

BLOOM绽|

议题 ▶

乌托邦

|

世纪观

|

大众史

|

有用,太有用了!

|

人类之眼

|

技术之幕

|

批评-

历史 ▷

建筑批评的限度

|

艺术动词案例卡

|

世纪先锋派

|

艺术的新构型

|

无量纲的运动

|

苏联的构成与建设

|

科幻现实主义

|

城市之冠

|

最低限度的住所

|

直接到场的诸历史

|

木与夜孰长与银盐热

|

业主与建筑师

|