自私对社会的贡献

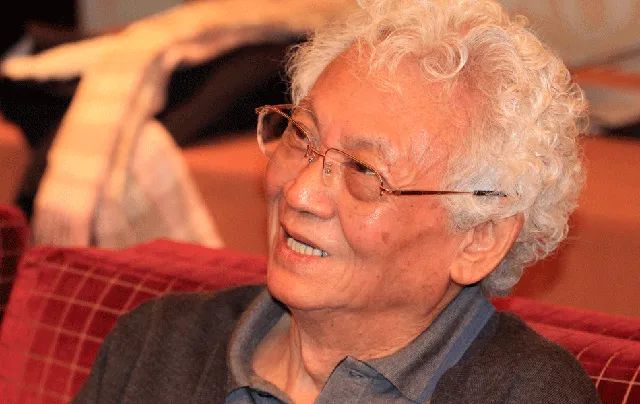

张五常

1984年2月14日

自私对社会有利也有害,但却不是利害参半。要是害大于利,人类早已灭亡。经济学是以自私作假设来解释人类行为的科学。究竟自私是否人类的本性,是生物学上的问题,与经济学无关——虽然几年前「生物经济学」曾流行过一阵子。在科学上,任何能有效地帮助解释现象的假设都是有用的;只要这个「自私假设」能有效地解释人类行为,用之也就无伤大雅。

几年前生物学界出过几本重要的书,用了很多推理及实证,指出自私是由基因遗传的,是所有动物的天生本性,是改不了的,也是最重要的生存因素。另一方面,唯物辩证法一向认为人的本性可在后天改造;所以曾经有一段很长的日子,在共产政制下,遗传学是不准列入大学课程的。假若自私能带来的利是大于害的话,又为什么要改呢?就算人是真的可以被任意改造,哪个「理想模型」不恐怖?

假如我说自私是对社会有益的,很多读者可能不同意。假如我说美国的发明家爱迪生对人类有莫大的贡献,绝大部分的读者是会同意的。殊不知在记录中,爱迪生是个极其自私的人。

一九七四至七七年间,我从事研究有关发明专利权的经济问题,搜集了很多资料。有关爱迪生的我比较留意,因为自小老师就告诉我爱迪生的伟大、无私地为社会作出贡献。「伟大」是对的,但「无私」却是谎话。爱迪生的自私,世间少有。他从不捐钱,对工人苛刻之极。他对自己认为无利可图的发明,一概不理;但认为有商业价值的、就大量投资,日夜催促下属工作。他对发明后专利权的重视,也是少见。每次觉得外人可能偷用了他的发明,他就诉之于法。所以爱迪生的发明虽然有些是价值连城的,但他死时并不富有;主要原因是官司打得太多。有人作过估计,认为爱迪生所花的律师费超过了他发明专利权所得的收入。一个典型的自私的人,对社会竟有那么大的贡献!

经济学鼻祖阿当·史密斯于一七七六年所发表的《原富》(又译《国富论》,关于国富的性质及原因之研究),其中一个重要的论点,就是指出人以自利为出发点对社会的贡献,比意图要改善社会的贡献大。我们在市场能买到所需的货品,可不是因为供应者的仁慈之心,而是因为他们为赚钱自利的缘故。二百多年后的今天,理论与实证不仅有力地支持史密斯的论调,而在我们日常生活的经验中,我们可体会到自私图利的行为给社会带来的利益,实在比史密斯当年所知道的大得多。

我坐在书桌前,环顾四周找证据,欣赏一下自己的「财富资源」,不需几秒钟,好的证据就数之不尽。原子笔一枝,市价港币二元;石英表一个,港币百多元;小型电子计算器一部,港币四十元;用原油做成的免烫裤一条,港币三十五元;假皮带一条,港币八元……这些商品,在香港任何人都能全部买得起。若这些东西每样都要自己发明、自己制造,那么就算你是绝顶天才,刻苦耐劳,穷终生之力,也不可能造出其中任何一件。一个天才终生劳力的自我生产,比不上一个普通工人半小时薪酬所能买到的,不是奇迹是什么?爱迪生死而有知,恐怕也难以相信在手表上可以看电视这一回事。

解释这些奇迹的基本原理,在香港选读经济学的中学生都是知道的。这就是李嘉图所创的「比较优胜定律」(The Law of Comparative Advantage)。这定律的主旨,就是人与人之间的天赋或才干各有不同;就算是最庸碌的人,一无所长,也必定有较为可取或成本较低的本能。为了赚钱的缘故,每个人就会实行专业,选取自己能以成本较低生产的工作,然后在市场上与其它专业者换取自己所需。中学的同学们可能想不到他们学得的定律,竟然有上文所述的惊人效果。

当然,经济学老师可能不会告诉中学生这效果是人类自私而达致的——「自私」一词实在不好听。这些老师会跟着传统,采用了一个较深奥而又较有学术性的字眼来代替,叫作个人利益「极大化」(Maximization)。

在中学里,甚至是很多大学的经济学课程内,老师们往往忽略了要收到「比较优胜定律」的效能的最重要条件。这就是私有产权是必定要存在的。一般经济学课本都含意着私产的存在,但却没有明显地提及产权问题的重要。我们可以肯定的,就是若没有私产,就不可能有自由市场,也没有以消费者的喜好而定的市价。缺乏了市价这个重要讯息,要专业又凭什么准则选择?在我们所知的共产制度下,就连自由选择职业的权利也没有!奇迹又怎会出现呢?

共产中国的经验是一个好例子。我们在香港见到的中国货品,除了那些古老相传的延年益寿的仙丹之外,其它的都是些以廉价劳力为主的产品。在国内,以高度专业化才能出产的货物更是少见。在家内养鸡、自造家具、托朋友到农场买点较好的农作物,或去后门买些较好的棉织品,都不是一个天才穷终生之力也不能做到的产品。

中国近年来要大量引进外国的科技,其志可嘉。但若没有自由市场推行专业化,不让人民自由选择工作,科技的适当运用谈何容易。不要以为苏联科技颇有可观,制度就有可取之处。苏联的科技就只限于武器的制造,在商品上却是乏善可陈。武器发达,民不聊生,是另一种奇迹!

在这篇文章里,我以「乐观」的角度来分析自私对社会的贡献。自私会带来近乎奇迹的利益,而私有产权是一个不可缺少的条件。下一篇文章我会以「悲观」的角度来分析自私对社会的损害,强调市场之所不能。

假若人是不自私的

张五常

1984年2月17日

「自私」在经济学上被称为个人利益「极大化」,及个人耗费「极小化」。这些代词其实不是因为比较好听或较有学术味道而起的。十九世纪末期开始,数学渐被广泛地运用到经济学上。「极大化」、「极小化」是微积分数学的重要项目,对经济分析的推论有很大的帮助。我们可以说,微积分是有效地将自私的行为带到边际上。但对一般读者来说,「极大化」、「极小化」显得不伦不类。既然我们要向浅中求,就索性干脆地用「自私」或「自利」算了。

自私自利的行为可以分三个不同的角度去体会。第一个角度就是利己的行为也可以利他人。这是我上一篇分析自私对社会的贡献的文章的内容。基于史密斯及李嘉图的理论,再经过无数高手的改进,我们知道自私图利是鼓励了每个人尽量用低成本去专业生产,然后大家在市场交易,结果大家得益。这角度的经济理论放诸四海而皆准,实证多而有力,是错不了的。产权的问题是有着间接的重要性——没有私产就发挥不到市场的效能。但因为这重要性只是间接的,产权的关键就往往被忽略了。

第二个角度,是自私是会利己损人的。例如办厂生产图利可能会污染邻近的物业。利己损人的行为跟产权有直接的关系。虽然如此,无可避免的产权分析要到一九六零年高斯发表了他的《社会耗费问题》之后,我们才恍然大悟。高斯定律我已向读者介绍过了,不必在此重述。套入自私的角度里,高斯的主旨就是利己损人对社会整体可能有利也可能有害。问题是损人所得的利益是否大过他人蒙受的损失;或在损人利己的情况下,社会生产的总净值是否会被提高或减少。高斯的结论,就是若私产有了清楚界定,只要交易费用不过高,损人利己的行为会因为合约的安排而给社会带来最高的总净值。不明白的读者可参考我另一篇文章《从高斯定律看共产政制》。

今天我要谈的是第三个自私的角度。在这个角度里,我们反问,假若人不自私,社会会得到些什么利益呢?我们的答案是,人若不自私,社会的交易(或非生产)费用会大为减少。那就是说,自私的行为会增加交易费用,这对社会是有损害的。

且让我从杜洛克(G. Tullock)的一篇文章说起,杜洛克问:「盗窃的行为对社会有什么损害?」盗窃会使财富分配有改变,但一得一失,何害之有?他的答案大概是:「因为有盗窃的行为,防盗者为了保护自己的财物,就会有所耗费。这些非生产的费用,若没有盗窃的行为是不会引起的。所以盗窃对社会有害。」

这个观点基本上是有矛盾的。盗窃是自利的行为。人若不因自私而去盗窃,防盗的费用当然会减少,这对社会是有所增益的。但若不因为自私而不断地去争取利益,则自私所带给社会的贡献就减少了。此消彼长,可能得不偿失。在一般性的概念上,「盗窃」与「生产」都是在局限下为自利争取「极大化」。我们不能接受自私的假设,而希望没有盗窃的行为;也不能要求人不自私,而又希望自私的贡献仍然存在。

在最近十年来的公司原理的发展中,有不少论调是基于自私所引起的交易费用过大,使市场难以运行,因而有公司的形成。在市场买卖,各种欺骗或不忠实的行为会增加交易费用——因为承诺难有保障,合约也能反悔。若每个人都言而有信,律师的生意会大量减少。雇请工人,偷懒的行为也会增加交易费用;若工人不偷懒,管工的费用可大为减少。不忠实是自私的行为,跟制造货品出售的行为是有着同一的假设。我们不能接受或反对自私的假设,而不容许这两种行为的并存。

假如我们能用一个「人生下来就会遵守《圣经》十诫」的假设,社会是会更富有的——有益的自私行为存在,有害的自私行为除去。但这个假设对解释行为一无是处。不过我们可以问,《圣经》为什么会有十诫?中国为什么会有传统的道德观念?我们为什么会教自己的孩子不要偷懒,不要说谎,要言而有信?究其因,就是社会要减低交易费用。我们希望在社会上有忠厚的声望,能够获得多人信任,因而增加自己的收入。但这并不等于不忠实的行为就会除掉。