关注 “

币圈邦德

” 获取专业区块链资讯及服务!

关注 “

币圈邦德

” 获取专业区块链资讯及服务!

如果让大众评选EOS上最具代表性项目,毫无疑问,Everipedia一定是最具备竞争力的候选者之一。在介绍建立在区块链之上的Everipedia之前,让我们来看看传统的互联网百科的运营现状。

国内的百科之首一定是“百度百科”了。“百度一下,你就知道”,2006年百度发布了百度百科,截止到2018年10月,百度百科已经收录了1559万的条目,然而百度百科所倡导的“平等、协作、分享、自由”并未能在这款产品上实现,人们发现,百度所自称的“内容开放,人人可编辑”仅仅是一句商业口号。

首先百度百科的编辑权受到百度的控制,部分权限对用户进行了限制,其次在社区管理员的任命上,百度选择了“指派”的方式。

权力的集中制给百度百科带来了过多的弊病,“百度百科”不是所有人的百度百科,而是百度的百度百科。

相比之下,维基百科就要进步的多。首先从管理结构上,维基百科的定位是一个非盈利性质的组织,目标在于为全人类提供一个客观、真实、全面的百科全书,内容方面没有倾向性;其次维基百科所制定的“五项基础原则”被大众所认同,并很好的实施和延续下去,最终我们才看到一个真正强大的百科全书。

然而维基百科也会碰到问题,例如虽然自身是一个非营利性组织,但由于“有中心”,也难以避免受到各种政治因素的干扰,又例如维基百科需要依靠每年发起一次捐款来支付运营和开发者们的薪水,对于热心的个人编辑来说,所做的一切都是在“做慈善”。

Everipedia从2015年诞生开始,就希望颠覆目前的局面。

一方面,Everipedia继承维基百科的优秀基因,在内容体系的建设上,基本是向维基百科看齐,最大程度的避免过于商业化带来的弊病;另一方面,Everipedia希望使百科全书的社区更加去中心化,使社区最终归属于社区,在这个基础上,最好还能给每个社区贡献者带来客观的收入。

思来想去,Everipedia选择了附着于区块链技术之上,只有利用这项技术,才能实现自己的愿景。考虑到百科全书的撰写需要巨大的参与人数,对所在公链的性能负荷要求很高,再者,看到同是内容社区的steemit优秀性能和良好的运营现状,Everipedia最终选择了采用DPOS公式机制的EOS,将Everipedia的智能合约部署上去。

以上是简要介绍Everipedia与传统百科全书的异同点,下文将继续详细阐述Everipedia的经济模型。

Everipedia将自身的经济模型分成三组,分别是治理模型、token模型、以及文章模型。

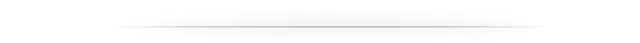

Everipedia三种模型及它们之间的联系

从图中我们可以看到,从治理模型出发,有三根箭头分别指向了token模型、文章模型,以及治理模型自身。这三个箭头的指向说明了治理模型可以对另外两个模型以及自身产生影响。

治理模型是Everipedia的决策模型,它存在的目的在于当EPN需要做出规则变化、软件升级时,社区成员通过手中所拥有的IQ代币进行投票,从而影响EPN网络最终走向。

从这个角度出发,可以将治理模型理解为POS共识算法的一种变形,在POS共识算法中,大部分票所选择的链条将是主链条,而Everipedia的治理模型则是,大多数票所选择的方案将是最终方案。

阅读Everipedia的白皮书可知,最终Everipedia将会把这一决策方式“上链”,写入智能合约中。Everipedia的治理模型,是将DAC自治的方式升级成为了链上自治,最终将由所有参与这一社区人们所共同决策,而不是少数几个精英组织就能控制。

Everiledia的创始人之一的Larry Sanger也是维基百科的创始人,在谈到Everipedia上链的优势时,他曾说道,区块链将为每一个贡献了了自己时间和精力的奉献者提供报酬。在Everipedia上,这个报酬就是Everipedia的代币——IQ。

IQ的发行总量一共是1000亿,目前的流通量总量为100亿,其中有50亿在EOS主网上线后,对EOS持有者按照EOS:IQ=1:5的比例进行了空投,另外50亿为开发团队的储备资金。对于另外900亿未流通IQ,则将在IQ网络正式启用后,通过缓慢的增发释放给贡献者。

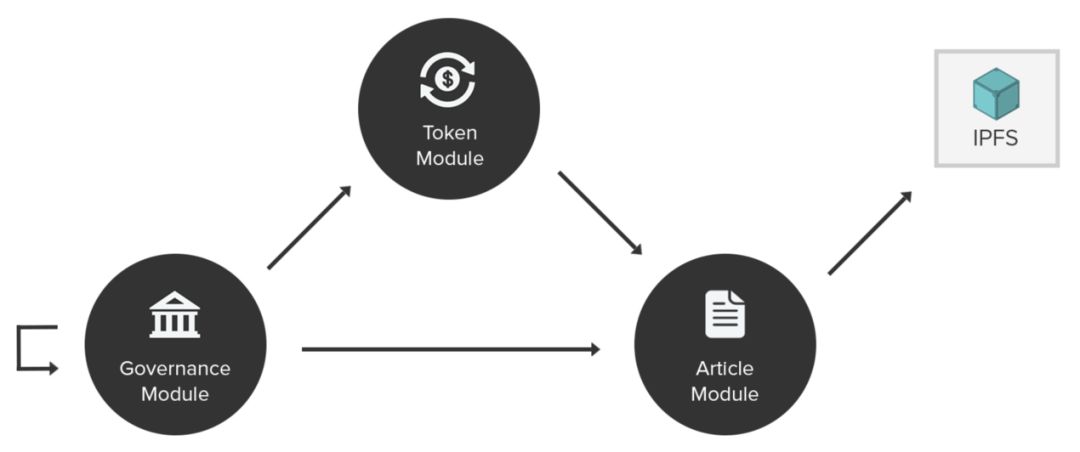

白皮书中提到,每年的增发速率会控制在1%到5%之间,并列举了假设每年增发5%,也就是500万IQ,那么每半小时发出去的IQ数量就如下计算所示:

八月到十月份,由于Everipedia还处于测试网络阶段,因此IQ增发的速率控制在100IQ/30min,从11月1日开始,IQ增发速率提高到了500IQ/30min。

除了增发模型以外,EPN网络还有通缩模型,即IQ的转账手续费用,以此来一定程度上减少IQ带来的通胀影响。

IQ的转账手续费用被设定为0.1%,当使用者将IQ从一个地址转账到另一个地址时,将从中扣掉0.1%de1IQ,并发送到一个空地址,以此达到燃烧的目的。除了抗通胀考虑外,这部分的费用还将用来支出EOS上的RAM、CPU等计算资源的租赁购买、租赁费用。

Everipedia希望能够通过IQ奖励的方式,让每一个参与到Everiledia生态建设的人,都能获得应有的token 奖励。

具体来说,Everiledia将生态参与人区分为两种角色,一类角色就是“编辑者”,“编辑者”编辑词条获得奖励;另一类角色则是“审核者”,“审核者”通过对文章内容进行审核,对文章是否通过进行投票,如果所投的票和大多数人观点一致,则该“审核者”可以获得奖励,反之,受到一定的“惩罚”。

前面说到,为了抗通胀,EPN网络会对IQ转账着收取0.1%的手续费用,但是实际上这点手续费相对于增发来说是远远不够,EPN网络还采用了另一种方式来控制网络中的IQ流通量,那就是质押模型。

对于“编辑者”和“审核者“来说,若要行驶他们编辑或者审核的权力,前提是账户中拥有一定数量的IQ代币,“编辑者”和“审核者”需要将IQ代币抵押给EPN网络,网络则根据抵押量,按照1:1的比率生成BrainPower代币(后文简称BP)给到抵押者。

需要注意的是,BP只限于抵押者本人所有,不能转账。另外就是,单个IQ每生成一次BP,需要抵押21天,也就是三个星期;换句话说,单个IQ理论上每年最多可以生成365/21=17.38个BP。当前EPN网络环境下规定了新发布一个条目所需要的BP数量为10。

EPN网络所采用的奖惩模型非常类似于POS发展早期的一种模型,这种模型中包含了币天的概念,也就是单个币所停留的时间越长,那么相应的币天也就越长,投票的权重越大。

下面来来看一下“编辑者”和“审核者”的收入构成的计算公式。

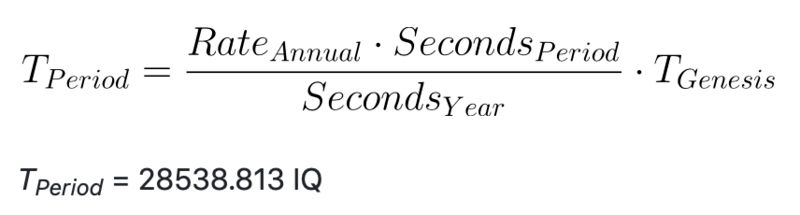

第一个部分是“审核者”权重奖励,公式如下,分子VotesCurator代表的是“编辑者”的文章获得多数票的票数;分母VotesMajority则是指文章多数票(每篇文章票数多的意见的票数之和)的总和;

PeriodRewardCuration则是指这个时间段内“审核者”的奖励之和(目前“编辑者”奖励之和与“审核者”奖励之和比例为4:1)。要注意,由于“编辑者”创建的每个条目需要花费10BP,这10个BP是算在投票权重内的。

投票权重奖励

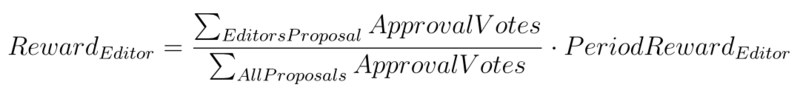

第二部分则是“编辑者”奖励权重,分子指该篇文章获得的赞同的总票;分母则是所有文章赞成票之和。

编辑权重奖励

目前“编辑者”奖励之和与“审核者”奖励之和比例为4:1,假设每个时间段总共奖励100IQ,那么“编辑者”总共能获得其中的80IQ,而“审核者”则总共能够获得20IQ。

每篇文章只有赞同的数量大于反对的数量,“编辑者”才能获得可观的IQ收入,这是在间接要求“编辑者”要对自己所编纂条目负责。

同样的,如果“审核者”恶意投反对票或者赞成票也是要受惩罚的,是否“恶意”则是根据“审核者”所投票是否属于多数票,若不属于多数票,那么该“审核者”不仅不会得到IQ奖励,所抵押的IQ还要强制延长抵押的时长,受惩罚的程度依据多数者和少数“恶意者”的比例决定,人数越接近,则惩罚力度越轻。