正文

“到不了的地方叫做远方

回不去的地方叫做家乡”

大概很多在深圳的人都有个家乡

不管在深圳呆了多久

胃始终惦记着那个地方

这个月我回了家乡——普宁钟堂

去了两天,胖了四斤

小时候在家乡待过几年,后来就跟着爸妈来了深圳,虽然在深圳长大,但我的胃还是会惦记着家乡的味道。平时我是不吃宵夜的,但是回家乡一定要吃,无论晚餐吃多饱都要吃,总感觉宵夜没吃点东西就亏了。

热呼呼的尖米圆里放着猪皮、咸鸭肉、猪血、鱿鱼、肉丸...等等起码十几种料,但这碗只要15块,汤喝完了还可以续。

卖草粿的男人也是我会去追的,是真的要追。每天他就骑着这辆小三轮,喊着“草粿、马蹄糕”从大街上飘过。

估摸着时间差不多了要事先在家里准备好碗和钱,听到声音就要马上百米冲刺下楼,冲到大街,才能逮住他。

这家锅铲饼在桥那头,听说比市场边那家料更足。炸饼的老头对自家的饼有自信,第一天去吃他就拍着胸脯说你明天肯定还会回来的。如他所料,第二天下午我又来了。

总共有三个口味,经典的黄豆、甜甜的红薯还有韭菜味的,我一口气就站在锅边吃了三个,你要换味道老头不厌其烦帮你换,但要是你敢说他家饼不热不好吃他可就要翻脸。

看啊,在阳光下发光的饼啊。我最爱的是番薯味,边边炸得咔擦脆,里面是粉甜粉甜的番薯,光是番薯味的就必须三个起跳。

炸豆干在这里是下午茶一样的存在地位。大太阳下的大铁棚,矮桌矮凳一张张,热是热了点,避开阳光坐下就是了。

这家店叫老乞丐炸豆干,老乞丐是谁我不知道,但这个应该是老乞丐的儿子。热得裸了上身,但又怕油锅烫到肚皮,就有了现在的样子。

全店就一个大锅,豆干用柴火慢慢慢慢慢慢地噗吐噗吐地炸着。

上桌时大家又嘴快,一不小心又把一锅都吃完,大家只能眼巴巴舔筷子等着,这事你也急不来,等的时候就赶紧把整个镇的八卦都过一下嘴瘾,这不就是下午茶的含义吗。

这家糖果厂的年份已经说不清,以前还有供销社的时候就已经存在,连墙上的灰尘和青苔都感觉不年轻。

我来的那天他刚好准备做绿豆饼,赶紧跟他定了十卷。皮酥,豆沙绵密,甜度恰好好处,咬一口再配一口功夫茶是最合适的了。

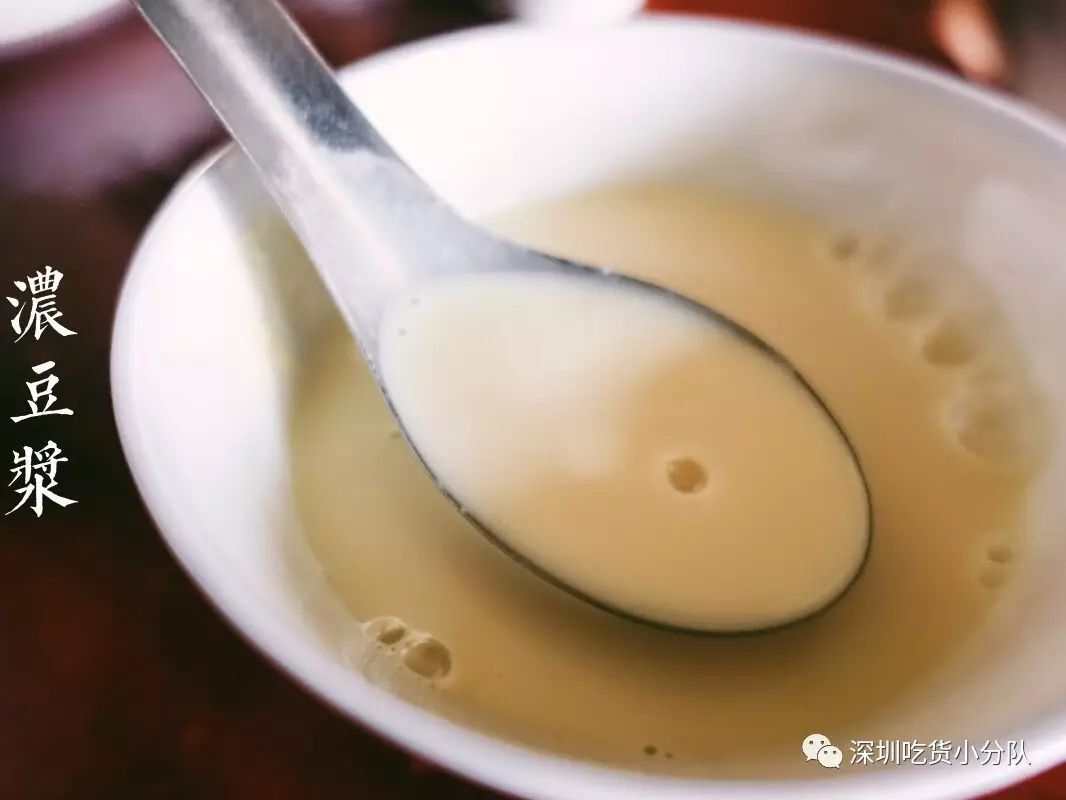

我回老家的早餐雷打不动一定是豆浆油条,虽然普宁肠粉好像更有名。但是我不管,我只想喝早上6点从菜市场鲜榨,回家自己慢慢煮的浓豆浆。煮好后我会拿两个碗,一个喝豆浆,一个蘸油条,不允许油条的油花破坏直接喝的豆浆,这是我和我的豆浆最执着的约定。

配的是小油条,早上这家店炸着小油条。

下午就开始做各种潮汕传统硬糖,蒸包子,这么多的包子都是办喜事用的。

中午不想做饭的时候就端个盆子下楼去打了10块钱的捞面,沉甸甸的10块钱。

吃一口我就开始转圈圈,虽然有点浮夸,但入口就是这个感觉。香蒜炸出来的油拌上有嚼劲的面条,再来猪杂,葱花,换做是你,你不会转圈圈吗?

他,每天傍晚才出来,卖的东西从来都是卤水炸肉这些适合晚上下粥下饭的,几十年没有变。他,讲话尾音总是那么轻柔,连问你要买多少都那么温和。他,手里拿着刀却像个书生。他,卖着天底下最好吃的卤大肠。

每次回来必吃,处理得恰到好处的猪大肠啊,带着一点柔,一点韧,就着略微烫口的白粥,或者是松软带点干的米饭,都是绝配,吃一口就忍不住在心里默默祈祷一下“愿这个男人和他的猪大肠永存”。

这里的房子都很老

有城市里已经见不到的手艺人

有老家人才懂的风俗习惯

爱喝茶的老家人

随地就摆起来的早市

复古的小菜篮

叼着烟的卖鱼人

这里没太多人知道

但我觉得这里最可爱

回不去的地方啊

它,叫做家乡

作者:林老师

作者:林老师

微信:yixiiuge

你的家乡在哪?

你最想回去吃什么呢?

欢迎在评论区聊一聊

比如:

家乡在河池,最想回去吃三中门口螺蛳鸭脚

家乡在汉中,最想回去吃油坊街蒋家槟豆热面皮

家在益阳,最想回去吃眼科医院门口的油碗糕

看《海皇渔港关了

》

▼▼▼