网易号新人文浪潮计划签约账号【冷炮历史】

原创内容 未经账号授权 禁止随意转载

在设计方案提交给海军部委员会并获得批准之后,新舰在设计上本应尘埃落定。但这次怀特本人出来横插了一杠子。

1896年4月16日,怀特结束了自己的地中海考察与度假休息。

此时动力系统的部分已经设计完毕,从排烟角度来看首席工程师的三烟囱布局是最优的。

但怀特对此表示不满,认为这种布局在纵向上占据的长度过大,挤占的过多空间会让舰面工作变得困难。首席工程师此时已经准备将设计图拿出去招标,对怀特的意见他自然很恼火。但怀特已经绕过了他,抢先找到二人的共同上司也就是审计长,对这个设计做了清算。之后怀特可能不无得意地

写信给首席工程师说:

我们将采用有两座烟囱的修正计划。这些是竖直的,而不是像更早的设计那样倾斜。据了解,使用三座烟囱符合审计长(费舍尔)的意愿,但正如现役意见所显示的,这样会让舰载小艇运作困难,在某些情况下可能是危险的。因此,审计长同意使用两座烟囱,从而减少了5吨的重量。

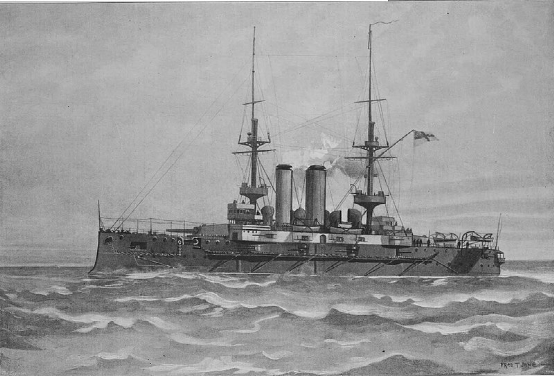

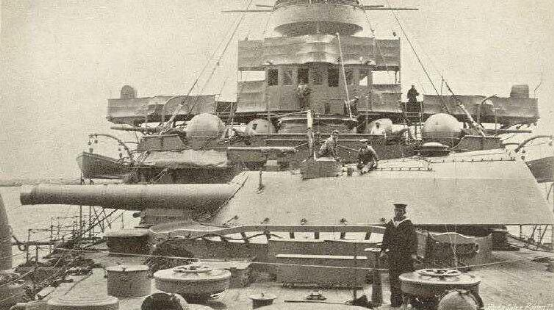

1900年在中国站服役的荣誉号,竖直的双烟囱确实赋予其更静态、更威严有力、也更战列舰的外观;三座后倾的烟囱则更巡洋舰一些,灵动飘逸,惹人遐想。

由于此时图纸尚未完成,还有一些“浮动时间”可用,

因此这样的修改是可行的。

怀特喜欢并一直采用的并列双烟囱是不可行的,但首席工程师还是在4天内把烟囱改成前后串列的两座。

1905年的 克诺珀斯级战列舰

与此同时,怀特还对副炮进行了重新设计,将原来排布得相当紧凑的副炮分散到更大的长度上。

同时将全部12门副炮都置于装甲炮廓之中,通过把炮廓正面从6英寸削减到5英寸来平衡多出来的重量。但后来由于厚度较薄的硬化装甲难以弯曲,又被迫恢复到6英寸。怀特在备忘录中指出,大东沟海战的经验表明原来的炮位设置并不合适,临近的炮位很容易被一次炮弹爆炸大面积破坏。即便有隔板也是如此,而单独的装甲炮廓中,不仅一个炮廓不会受到另一个被攻击的影响,甚至其中的炮手都可能意识不到其他炮廓被攻击。

这样,克诺珀斯级的副炮布局就与之前的威严级几乎一样,但设计出发点并不相同。

怀特还削减了炮塔装甲与前部横舱壁装甲,加厚了装甲堡内部的防护甲板装甲。他的工作是卓有成效的,最终的设计排水量是12900-12950吨,比预计的要低不少,而弹药供应甚至回到了威严级水平——主炮备弹80发,副炮备弹200发。

以上两张照片中,第一张是克诺珀斯号,第二张是威严级乔治王子号,可以看到为了前后向射界,前者的下层副炮的前后炮廓明显地往舷外突出,这是与威严级的一个较大的差别;但二者的副炮位置几乎完全相同

1896年5月底,最终的设计得到了海军部委员会的盖章。

而在此之前议会就通过了1896-97年度海军预算,其中包括5艘新战列舰。不久,一些被选中的公司接到了投标邀请。必须在6月15日之前派遣1名代表,带着一份授权函到海军部复制图纸以便投标。投标书必须在1896年7月21日中午之前送到海军部。这5艘战列舰就是克诺珀斯级,分别被命名为克诺珀斯(Canopus)、歌利亚(Goliath)、海洋(Ocean)、阿尔比昂(Albion)、荣誉(Glory)。

在1897-1898年度计划中,海务大臣们建议再建造4艘克诺珀斯级,但日本此时又订购了更大的战列舰,使用了诸多新技术,于是海军大臣决定不把新舰限制在克诺珀斯级的框架内,这造就了可畏级战列舰,计划中的4艘战列舰最终只有1艘是按照克诺珀斯级建造的,即报复号(HMS Vengeance)。这就是全部的6艘克诺珀斯级。

克诺珀斯级最终的设计排水量12950吨,垂线间长390英尺,宽74英尺,吃水26英尺,舰艏干舷24英尺3英寸,舰艉干舷19英尺。相比之前的一等战列舰威严级,其舰艏干舷略低而舰艉略高,不过二者的适航性与操纵性能并无很大的差别。在舰体长度相等的情况下,更浅的吃水会让转弯半径更大一些。

总的来说,克诺珀斯级也拥有良好的线型与舰体设计,在远东的服役一直都令人满意。

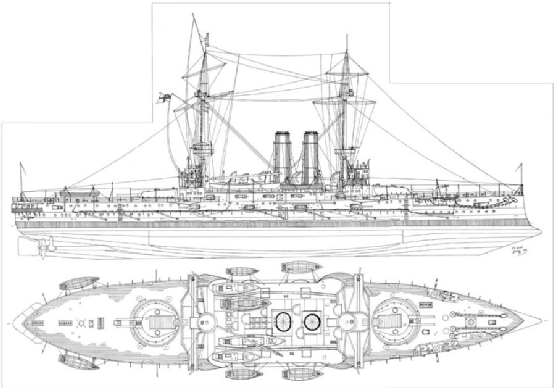

克诺珀斯级的二视线图

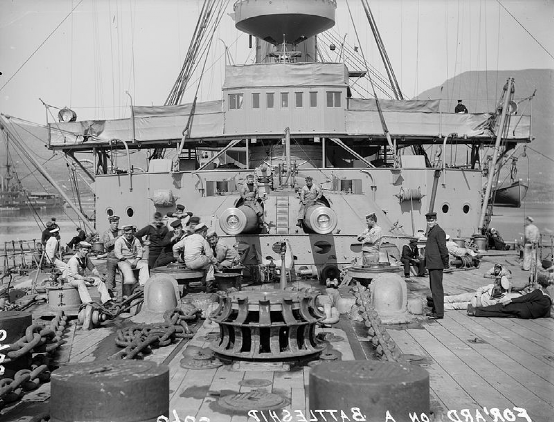

克诺珀斯级战列舰的船艏主炮

克诺珀斯级配备了4门12英寸35倍径Mark VIII型后膛炮,也被称作46吨炮。

这种火炮由伍尔维奇阿森纳的皇家兵工厂设计,由维克斯公司制造,也是最早应用缠丝工艺炮管的火炮之一。总长数英里的钢丝被紧密缠绕在火炮衬管上,外面由外管包裹。它能带来更强的承压能力,因为柯达无烟火药的引入显著提高了峰值膛压,这种工艺也就显得非常必要。

在174磅无烟火药的推动下,

这门火炮能把850磅的弹丸以2350英尺/秒的初速打出。其炮口动能仅比旧的13.5英寸炮低了不到一成,而截面动能密度远远超出,也就带来了强大的穿甲能力,弹道也更平直,更易命中。

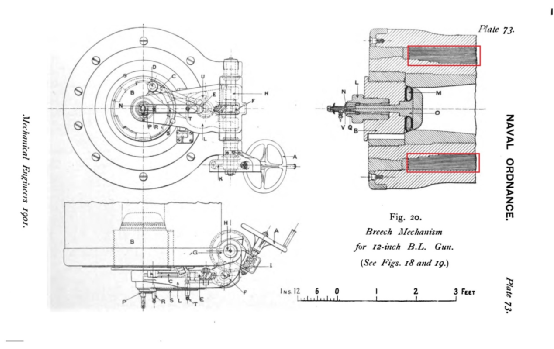

12英寸炮的后膛机构,图中也部分展示了其截面,红框圈出的部位即为炮身的缠丝结构

克诺珀斯级的主炮相对于以往英国战列舰的主要改进在于其火炮安装(Mounting,这个词是炮塔、炮座及其内部装填、旋回等机构的统称)。之前主炮的扬弹机与装填杆位于梨形炮座的凸出部分,需要火炮指向舰艏或舰艉轴线方向,炮身仰起,炮尾沉入炮座中。这样才能装填,装填杆可以直接将炮弹推入炮膛。

考虑到如此装填过于缓慢,炮塔内往往也会储存一部分炮弹。

有专门的装填杆,而发射药由一个小型升降机送入炮塔内。不过,炮塔内能储存的弹丸是有限的,因此这种方式只能改善短时间内的射速,对长时间交战的持续射速并无多大帮助。而这种装填方式还带来一个更为显著的弱点:炮塔的侧面面积一般远大于正面面积,仅仅是为了节省重量。其装甲厚度更薄,在指向艏艉装填的时候,炮塔就变成了一个庞大而脆弱的目标。

指向侧舷的12吋35倍径炮的炮塔,可以看到其侧面的巨大面积

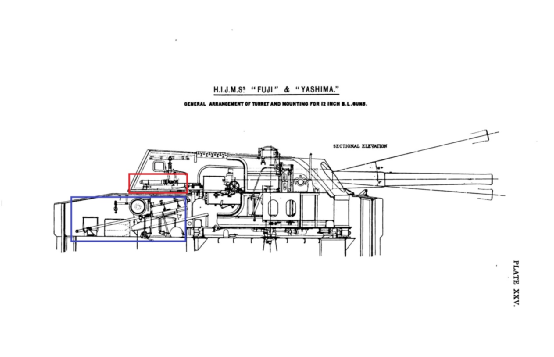

富士级的炮塔与炮座,蓝框内是炮座内部的装填机构,红框内是炮塔装填杆。

皇家海军意识到,法国海军的炮塔能进行真正意义上的全向装填,这成了他们改进的动力。

在威严级的最后2艘,凯撒号(HMS Caesar)与光辉号(HMS Illustrious)上面,之前由埃尔斯维克设计的B.II型Mounting被废弃,新的B.III型由惠特沃斯公司设计,其炮座是圆形截面而非梨形,炮座下半部分的内部是下段弹药提升井,它是固定的,向下延伸到炮弹库与发射药库,向上则伸入炮塔下方的换装平台(working chamber),后者与炮塔是一体的,随炮塔一同旋转,内部装有直接通往炮尾的上部扬弹机,炮弹会从下段提升井内提升上来,一具液压吊车将其转移到上部扬弹机上,再提升到炮尾位置,炮塔内的装填杆将其填入炮膛。圆形炮座的体积小于梨形炮座,从而大大节约了重量。

B.III型被设计成二段式结构的另一个重要原因,也是这种结构的优势,在于它的安全性更好。

之前的梨形炮座,其弹药提升是一段式的,炮座顶端的装填机构实际上与弹药库直接相连,如果一枚炮弹穿入炮塔或炮座上端并爆炸,那么产生的火焰完全有可能直接抵达弹药库,从而摧毁全舰。二段式设计没有这种问题,不存在直接的连接路径,而下段弹药提升井处于侧舷装甲带的屏护之下,以当时的交战距离,弹道非常平直,炮弹只能先击穿侧舷装甲带才能抵达炮座,而抵达这里还不会爆炸的炮弹,这个时期尚不存在。

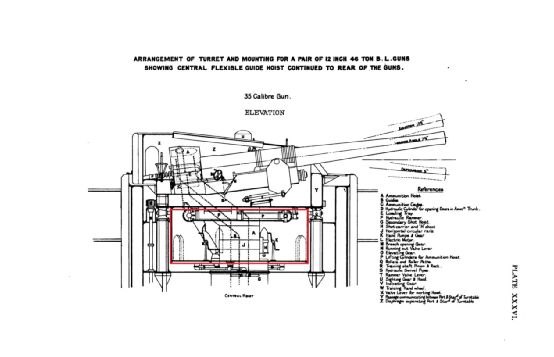

一种二段式全向装填机构,图中只展示了上段,红框圈出的部分就是working chamber,可以看到其中也能储存一部分炮弹。注意这并非B.III型的炮塔,图中的装填角度为7.5度,而B.III型为固定13.5度

克诺珀斯级最初打算配备这种B.III型Mounting,不过它也不是完全令人满意。

二段式由于多了一次中转,毫无疑问也降低了射速:B.II型Mounting发射炮塔内储备的炮弹时,平均约70秒1发,从弹药库提弹时100秒1发。如前面的图片中所展示的,B.III型能在换装平台内放置一部分炮弹,当装填这部分炮弹时,火炮可以每65-80秒发射一发炮弹。而当炮弹来自弹药库时,这个时间就延长到90-109秒(不过这个时间里面也包括了瞄准。如果立即开火的话,这个时间能缩短三分之一到一半)。不能说速度没有提升,但确实很有限。因此,在第一批5艘克诺珀斯级中,只有克诺珀斯号、歌利亚号与海洋号这三艘安装了B.III型Mounting。

被抢走生意的埃尔斯维克自然不会这样善罢甘休。

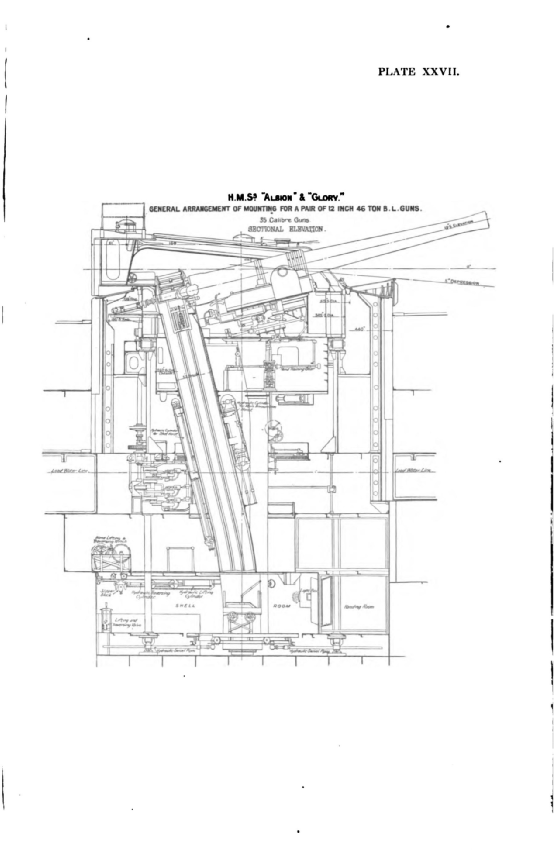

他们之前已经提出了两个新设计,但都没被接受,反而人们认为保持埃尔斯维克拥有连续不断的订单是至关重要的。于是在他们的游说下,被允许再尝试一次,而这个努力的成果就是B.IV型Mounting。如果按我们前面所讲的,那么它其实是一种倒退:尽管具备全向装填能力,但其提弹装置是一段式,从弹药库直接提升到炮尾,完成装填。这是DNO的建议,他认为之前的二段式太复杂。不过,这种改进并未获得相应的收益:它的实际射速并没有提升,原因在于在装填杆把炮弹送入炮膛之前,装载炮弹的提弹架都不能下降返回弹药库,这实际上拖慢了装填流程,而之前的二段式由于上下端之间存在中转,下段是可以直接返回的。第一批克诺珀斯级中的另外两艘,阿尔比昂号与荣誉号使用了B.IV型Mounting。

B.IV型Mounting,整个弹药提升装置都随着火炮一同旋回