可惜的是,这样的知音出现时

他已经辞世近30年

报君听说有这么一个故事,

1978年,

指挥大师小泽征尔来到北京时,

指挥中央乐团演奏了弦乐合奏《二泉映月》。

第二天,

小泽征尔访问中央音乐学院,

并想听听二胡独奏《二泉映月》的原曲,

为他演奏的是民乐系17岁的女生姜建华,

随着旋律渐起,

那时而悠扬,时而凄凉,时而缠绵的音乐声,

很快就抓住了所有人的心。

就在大家静静地享受这美妙的天籁之音时,

小泽征尔突然泪流满面,

并从椅子上顺势跪了下去,

所有人都以为他出了什么意外,

姜建华甚至停止了演奏。

只见小泽征尔拒绝了院长的搀扶,

并虔诚地说:

“这样的音乐,只能跪着听,

站着和坐着听都是极不恭敬的。”

他一直跪着,双膝并立,直到曲终,

然后缓缓站起来向姜建华深情鞠躬:

“谢谢你的演奏,

要是早一点听到你用二胡演奏它,

我是根本不敢指挥乐队演奏它的。”

接着又喃喃地说:

“这是真正的天籁,是世界级名曲。”

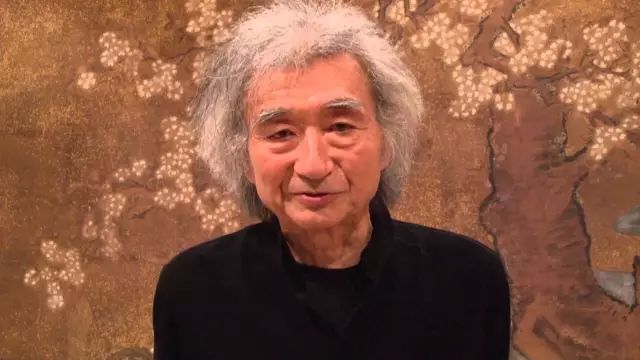

指挥家小泽征尔

是的,

它是天籁,是世界级名曲,

前法国总统密特朗一生独爱此二胡曲,

1985年,

它在美国被灌成唱片,

并在流行全美的中国乐曲中名列榜首。

而作为最具代表性的音乐作品之一,

《二泉映月》和阿炳的名字在中国更是家喻户晓,

做到了真正的雅俗共赏。

说起阿炳的音乐造诣,

还得从他的父亲华清和说起。

当年,

阿炳的生父华清和,

是无锡城里洞虚宫三殿之雷尊殿的当家道士,

他精通道教音乐,

吹拉弹打样样在行,

素有“铁手琵琶”的美名。

按照道规,

有的道士是能婚娶的,有的不能,

华清和是不能娶妻的那种道士,

但他偏偏对一名女子动了心。

这位名叫吴阿芬的女子,

是当地大户人家秦家的寡妇。

她刚进秦家,久病缠身的丈夫就去世了,

接着,

倍受打击的公婆也相继病故。

华清和在为秦家做法事时,

注意到了美丽脱俗的吴氏。

吴氏识一些字,接受过书法、绘画训练,

颇有艺术情怀的她久闻华清和的大名,

非常欣赏他的才艺。

就这样,

惺惺相惜的二人萌生了爱意。

很快,

吴氏有孕并生下一个男孩,

孩子一出生,

就被华清和雇人悄悄抱走,

并将其送到他在无锡城外的东亭老家。

而吴氏,

不仅日夜思念幼子,

还因“伤风败俗”而遭受歧视和凌辱,

族人为夺其家产又逼她改嫁,

重重重压之下,

吴氏很快忧郁而死。

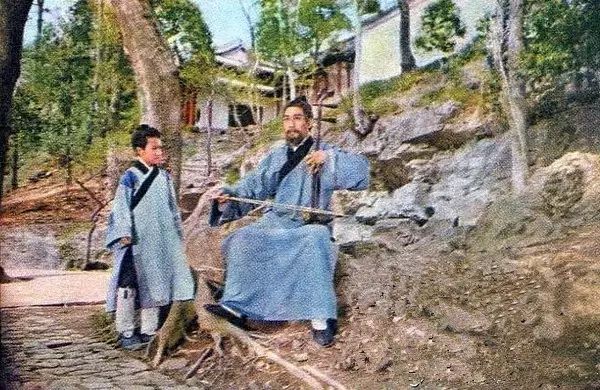

阿炳留在世上的唯一的照片(他的眼镜断了一条腿,常年用绳子挂在耳朵上)

孩子8岁那年,

华清和把他作为领养的小道士接到了身边,

并取名华彦钧,

因五行缺火又取小名阿炳。

也许是继承了父亲的艺术天赋,

阿炳对音乐有着浓厚的兴趣,

在华清和的严格指导下,

十五六岁时,

阿炳已是出色的道教乐师,

琴、瑟、鼓、锣、笛等都能演奏了,

为了使琴艺更加精绝,

他还拜了民间艺人为师。

据说后来在街头卖艺时,

为了拉好一曲《梅花三弄》,

阿炳先后拜访了18位琴师。

阿炳对音乐有着真正的热爱,

他冬练三九,夏练三伏,

手指上的血痕也变成了厚厚的茧。

为了练习敲鼓的节奏,

他把棉花浸水后铺在方砖上,

用一双铁筷敲,

先把棉花敲去水分,

再把棉花敲平,

最后把棉花敲碎,

直敲到棉花一丝丝满天飞舞为止。

由于勤学苦练,

阿炳在20多岁时,

其乐器功夫已经远远超过他的师兄弟们,

甚至超过了他的师父,

一表人才的他成为著名的“小天师”。

当时,

无锡城中谁家做道场没有请来阿炳,

那是算不上排场的。

1925年,

华清和去世后,

32岁的阿炳继承父业,

成为雷尊殿的主人,

他也是在那时知道了自己的身世。

曾经,

华清和并不希望阿炳像他一样做职业道士,

而是朝着读书人的路子培养他,

但痴迷道教音乐的小阿炳,

却倔强地要跟着师父学习。

然而,

就在阿炳成为了当家道士,

名声大噪之时,

他的人生却渐渐偏航了。

这位本清心寡欲、以艺术修身的道士,

出乎人们意料地,

迷恋上了俗世里花花绿绿的生活,

他开始抽大烟,开始嫖妓。

阿炳故居

据说,

是当地一名老板看中了雷尊殿的产业,

引诱阿炳吃鸦片的。

但沾染上这些恶习后,

阿炳不仅败光了钱财,

更是在风月场所染上了梅毒,

并因此导致双目失明。

生活颓废又失明的阿炳,

无法再管理雷尊殿的事务,

他住进了旁边的一间小平房里,

从每日诵经拜忏做道场的雷尊殿当家道士,

沦为一名无依无靠的瞎子。

幸好,阿炳还有音乐,

这音乐是支撑他活着的重要力量,

更是赖以生存的技能,

街头卖艺,

是阿炳养活自己的唯一法子。

他开始研究民乐,

并进行乐曲创作,

显露出天才的一面。

复原后的阿炳居室

孤零零地过了几年后,

阿炳在烟馆遇到了董催弟,

一个从江阴乡下来到无锡谋生的年轻寡妇,

她同样有抽大烟的习惯。

后来,

同病相怜的阿炳与董催弟结为夫妻,

在此后的近20年时间里,

两人同出同归,

一起卖艺、收钱,

一起忍饥挨饿。

阿炳夫妇

在当年的无锡街头,

人们常常看到这样的画面:

瘦小的董催弟牵着阿炳的衣服走在前面,

青布长衫,带着墨镜,头挽道士发髻的阿炳,

肩挂一把破琵琶,

手操琴弓拉着二胡,

一把破旧不堪的二胡,

连琴弦也是一段段打结接起来的,

但这不影响他高超琴艺的发挥。

头顶弹琵琶、手拉(胡琴)口吹(口琴)、说新闻,

是阿炳的三大绝技。

20世纪三四十年代,

是阿炳风头最健的时候,

但影响最大的是他的说新闻,

当时人们要形容或讽刺某个人能说会道,

往往会说:

“你可以到阿炳那里去说新闻了。”

无锡沦陷时期,新闻管控很严,

阿炳那浅显易懂、朗朗上口的说新闻,

就成了喜闻乐见的节目。

而他的新闻内容都是在茶馆里、烟馆里,

听三教九流的人们谈天说地时收集到的,

有时,

阿炳也会请人读报纸给他听,

他能将内容牢牢记住,

并快速地在心中加工成顺口溜。

阿炳邻居朱学津绘画作品:阿炳独行

阿炳一般上午在茶馆吃茶,

下午两点左右,

来到崇安寺三万昌茶馆门口,

那是一个类似于北京天桥、南京夫子庙的地方。

只见阿炳站在一条凳子上,

又拉琴又弹琵琶又说新闻,

他敢说敢唱,嬉笑怒骂皆成文章。

“滴滴嗒、滴滴嗒”竹板那么一打啊,

听众的耳朵就都竖起来了,

“说起新闻,话起新闻,新闻出嘞,啥府啥县,啥格地方?”

随着阿炳的开场白一出,

甭管是战场上的消息,

汉奸遭暗杀的消息,

还是哪家的千金小姐跟人私奔了,

哪个地主猥亵了自家的小丫鬟,

都能被他用通俗的语言表述出来。

十九路军奋勇杀敌的消息传来后,

阿炳激昂地说新闻:

黄浦江边,十九路军,大刀列队,杀敌称英,

骷髅头落地,像断藤西瓜,

全国上下,愿作后盾,抵制日货,顶顶要紧。

面对抗战胜利后的物价飞涨,统治腐败,

阿炳也有话说:

刚刚拿来金圆券,还当啥格好事物,

等到拿来派用场,花纸头马上拆穿帮。

早上拿去买头牛,夜里只好买只鸡,

身有十万金圆券,只好去量一升米。

痛斥汉奸、揭露黑暗政治的新闻结束后,

阿炳会说:

“啥人要去报信害我,

叫他断子绝孙,天诛地灭。”

但如果眼前实在有气不过的事情,

阿炳也顾不上那么多了。

当时的江苏民政厅厅长缪斌是无锡人,

他仗势将自己的马养在雷尊殿旁的火神殿里,

阿炳对此十分气愤,

他编了唱词连日到缪公馆前高声唱骂:

你的老子也是道士,

你是一个小道士,

你为啥勿把马养到你亲爹的希道院,

要养到你蛮爷的火神殿?

你穿了青布衫,忘记了围席爿,

今日你算做了官,回到家乡来欺道士,

兔子不吃家边草,你连兔子畜生还不如

……

最后,

缪斌的母亲不得不出面叫人牵走了马。

深受鸦片之害的阿炳,

晚年还专门创作了《鸦片是格坏东西》以告诫世人:

鸦片是格坏东西,

外国人拿杜(无锡话,它)要你命,

一伤身体二耗银,三餐无着饿瘦颈,

四季衣衫勿完整,五更寒冷缺被盖,

六亲断绝人看轻,开门七事无来路,

勿怪八字怪自身,鸦片究竟有啥好,

十字梁上少根绳,你若上了鸦片瘾,

像拿到阎王勾魂证。

阿炳在表演的时候,

董催弟就托着一顶帽子收钱。

为了说明自己是卖唱的道士,而不是乞丐,

阿炳的长衫虽旧,但洗的干净,

他也从不用手去接钱,而是用帽子或者乐器。

电视剧《瞎子阿炳》剧照

而到了晚上,

阿炳会到城外的火车站一带去,

在那繁华、热闹的地方拉琴、弹琵琶。

有时,

他也会到旅馆、客栈的大厅去拉琴,

如果有人点,

就到客人房间去演奏。

阿炳夫妇随身带一本卖唱“折子”,

唱、拉、弹三个部分都是明码标价:

一曲二胡,两角;

一曲琵琶,五角,

一天的正常收入够两人一天的开支。

虽然生活在社会最底层,

靠街头卖艺维持生活,

但阿炳从来都是挺直腰板走路,

靠自己的才艺赢得尊重。

所以,

有乐器店老板为他免费修理乐器,

也有饭店老板为他提供收工后的宵夜,

如果哪天生意不好,

晚上在路边纳凉的邻居们也会凑钱,

让阿炳停下来拉一曲,

但他从不去找人讨饭吃。

伪无锡县填发的国民身份证底册上阿炳夫妇的信息

有一次无锡连下了两天雨,

没法出去卖艺的阿炳自然就没有收入,

第三天早上天晴了,

阿炳碰见了熟人邹鹏和邹的朋友郑永德,

看阿炳饿着肚子,

郑永德随手摸出了两块钱,

邹鹏也掏出了10块钱,

最后,阿炳只接受了邹鹏的钱,

不要郑的钱不是因为嫌少,

而是因为他以前和郑没有交情,

而没有交情的钱他是不收的。

但阿炳也有脾气暴躁的时候,

他说唱新闻时,

如果给钱的人少,不够吃饭,

阿炳就不客气了,他会发脾气骂人,

直到围观听众凑出满意的钱数。

当时,

日本侵占下的无锡,

每天晚上8点关闭城门,

没有日本宪兵队颁发的“特别通行证”一律不准出入。

阿炳每天卖艺结束已是深夜,

但只要听到他的琴声到了城外,

日本兵就会把城门开一条缝让他进来。

在阿炳回家的路上,

沿途的人们总能听到一曲幽雅动人的琴声,

那熟悉的声音由远到近,再从近到远,

最后消失在一片万籁俱寂之中。

琴声诉说着阿炳的心事,

如果哪天的琴声悠扬、轻快,

说明当天生意不错,

如果哪天的琴声凄凉、缓慢,

那就是说他明天可能吃不饱饭。

为别人演奏了一天的阿炳,

走在孤独、寂静的回家路上,

吹着阵阵凉风,

他会想些什么?

艰难窘迫的压抑生活?

心中那片皎洁的月光?

也许,在那一刻,

他的内心是最自由的,

他可以尽情地为自己演奏一曲,

那伴他回家的悠悠琴声,

是他的心声,

是那个苦难的阿炳在诉说,

也是那个心有桃源的阿炳对俗世的蔑视,

对现实中那个自己的抚慰。

那一刻,

音乐不再是他谋生的工具,

而是他的灵魂之音。

那如泣如诉的琴声,

每天晚上回荡萦绕在无锡城的上空,

成为一代无锡人抹不掉的记忆。

1948年冬天,

阿炳的邻居黎松寿,

在南京国立音乐院学习时,

无意间拉起了阿炳在回家的夜晚常拉的那首曲子,

二胡名家储师竹教授听闻此曲,

赶紧让黎松寿暂停,

并询问曲子的名称和来源。

黎松寿坦言这是一首无名曲,

是老家一位街头艺人边走边拉的,

他自己总说是瞎拉拉的。

储师竹听完完整的曲子,

激动地说:

“这是呕心沥血的杰作!

绝不是瞎拉拉就能拉出来的!”

当时在场的还有音乐院另一位教授杨荫浏,

原来杨荫浏也是无锡人,

十多岁时曾向阿炳学过琵琶,

深知他的音乐才华,

听了黎松寿对阿炳近况的介绍,

储、杨二人都表示,

要设法把阿炳的曲调全部记录整理,

一旦失传将抱恨终生。

当时,

阿炳肺病发作,时常吐血,

他已长期在家休养,

夫妇二人靠卖一些草药偏方和董催弟孩子的接济,

勉强糊口度日。

曲谱终究记录不了高超的演奏技巧,

他们更希望把阿炳的琴声录下来。

1950年6月,

中央音乐学院(国立音乐院迁往天津并改名)民族音乐研究室,

配发了一台进口的携带式钢丝录音机,

杨荫浏等人立即联系录音事宜。

音乐教育家储师竹(左)和杨荫浏(右)

1950年9月2日晚上,

阿炳带着借来的二胡和琵琶,

来到了约定的录音现场,

随着录音机的钢丝带缓缓转动起来,

那首他琢磨多年修改多次,

曾经每天晚上伴他回家的曲子,

又一次被奏响了,

并在当晚被确定曲名:《二泉映月》。

阿炳录音现场(绘画作品)

那次,

阿炳一共录了三首二胡曲:

《二泉映月》、《听松》和《寒春风曲》;

以及三首琵琶曲:

《大浪淘沙》、《昭君出塞》和《龙船》。

11月中旬,

杨荫浏从天津来信说,

中央音乐学院决定邀请阿炳前去,

并举行二胡、琵琶独奏音乐会,

但阿炳没能等到哪一天。

十几天后的12月4日,

阿炳在那间破旧的小屋里去世。

才华横溢、一身绝技的阿炳,

带着遗憾离开了这个世界。

录下阿炳乐曲的录音机

随着阿炳的离去,

他创作的二百多首曲子大量失传,

幸运的是,

他的音乐没有完全被湮没在人间。

带着原罪出生的阿炳,一生坎坷,

后又因为“大烟鬼”、“生活糜烂”,

而成为一些人口中的“社会渣滓”,

在他50余年的人生中,

充满了悲凉和凄苦。

但饱尝人间辛酸的他,

在挚爱的音乐世界里,

一定感受到了幸福和美好,

只是,

他从来没有感受过自己在这个世界上的荣耀和辉煌。