作者 | 喜儿喂鸭正经地

在百花齐放的西方艺术充斥我们眼球的今天,无论是色彩夺目的梵高还是造型奇特的毕加索,艺术总是带着一种神秘感——这种神秘感之于风景画,是我们在黄土大地上从未见识过的异域风光,对于静物画、肖像画,展现的则是我们从未体验过的欧洲古典文化习俗;而当西方艺术发展到十九世纪时,这种神秘感则愈发演变成了一种视觉难以理解的图像,我们越是难以单纯地靠眼睛读懂它,就感觉艺术和自己的隔阂越发强烈……于是,有人索性就不干了,一屁股坐在地上骂起了西方当代艺术是垃圾。

那行吧,看不懂西方当代艺术的话,我们来看看中国艺术呢?

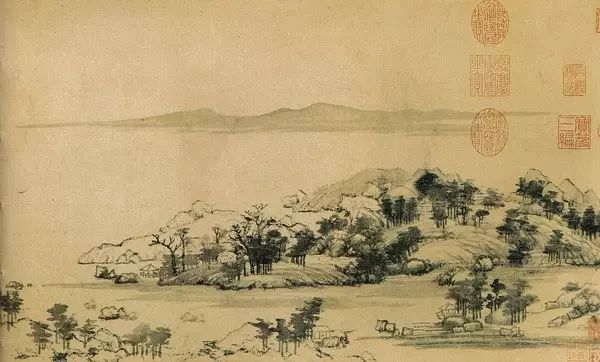

很多人知道《富春山居图》还得亏刘德华拍了一部震惊全国的烂片

如果说西方艺术因为观念和宗教差异的隔阂而让人难以理解,那么文化一脉相承的中国艺术理应来说更容易被我们所理解。但事实上是,理解中国艺术也不是一件容易的事。

奇怪的是,对于欣赏中国古典艺术,即便是熟读古文四书五经、对笔墨纸砚略懂一二的人,也很难说出个好坏来。

如果要选择一幅艺术品装饰家里,大多数年轻人都倾向于选择西方艺术品,无论看得懂看不懂,都比挂一幅山水画更有趣得多。在2015年VICE拍摄的纪录片《触手可及》里,陈冠希向大家介绍了自己家里的艺术收藏:我们可以看到KAWS、Tomoo Gokita、Phil Frost这些西方当代艺术家的作品,却找不到一幅经典的中国艺术。

固然现在也有许多年轻的中国古典艺术爱好者追捧经典,但不可否认的是,古典中国艺术已经开始逐渐淡出年轻人的视线。我们会为了假的多媒体梵高画作一掷千金买票,也会为了进草间弥生的镜屋转一圈而排上几个小时的队伍,但我们很难看到中国艺术展会迎来文化现象级的“爆款”,更别说让当代年轻人尝试学习如何把中国画看出门道来了。

其实,中国画看似和西方艺术区别很大,但这隔着泱泱大海的两岸文化艺术,仍有许多相通之处。

从创作介质的发展来说,追溯到中国新石器文化时期,早已出现了在器具上彩绘的艺术。如同古埃及艺术一样,古人们使用抽象的动物植物图案来装饰各类器具、或者使用特定的语言符号来表现当权者的地位及权力。古代的中国艺术色彩单一,其表达的主题却纷繁多样:或表现帝王风采,或展现社会百态,当然也包括宗教、神话的刻画。

正如我们经常在欧洲美术馆里看到的成墙的精美绝伦的众神油画一样,中国神话也如同希腊及罗马神话一般在艺术史上有着重要的地位。这些神话展现了在对于自然科学缺乏正确认识的情况下,古人对于世间万物的不解而产生的主观看法。

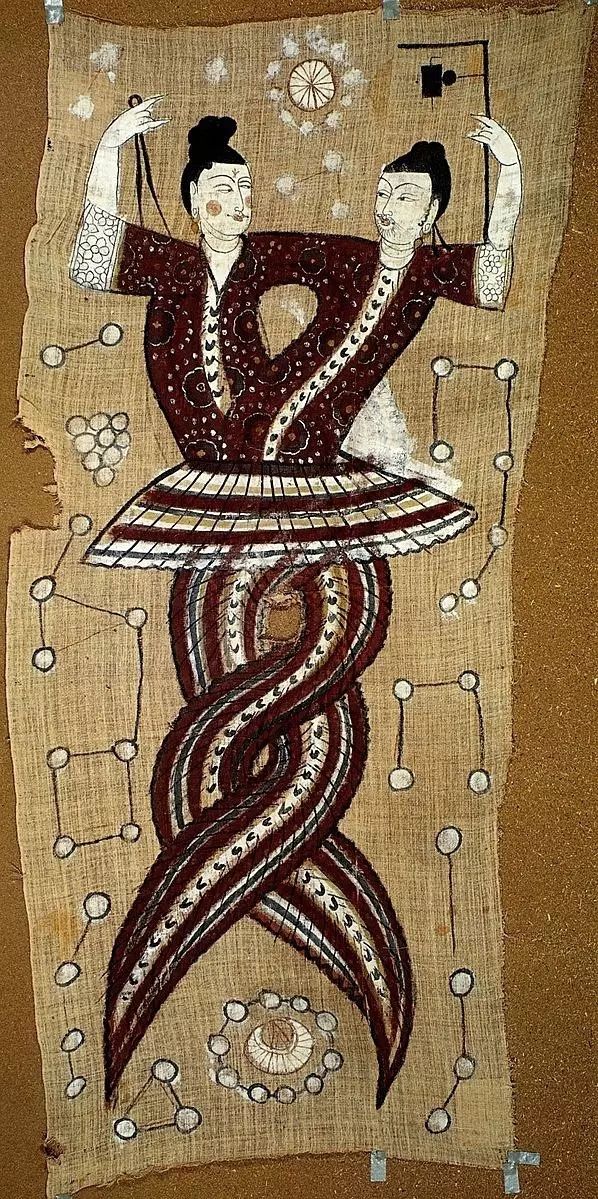

《女娲与伏羲》

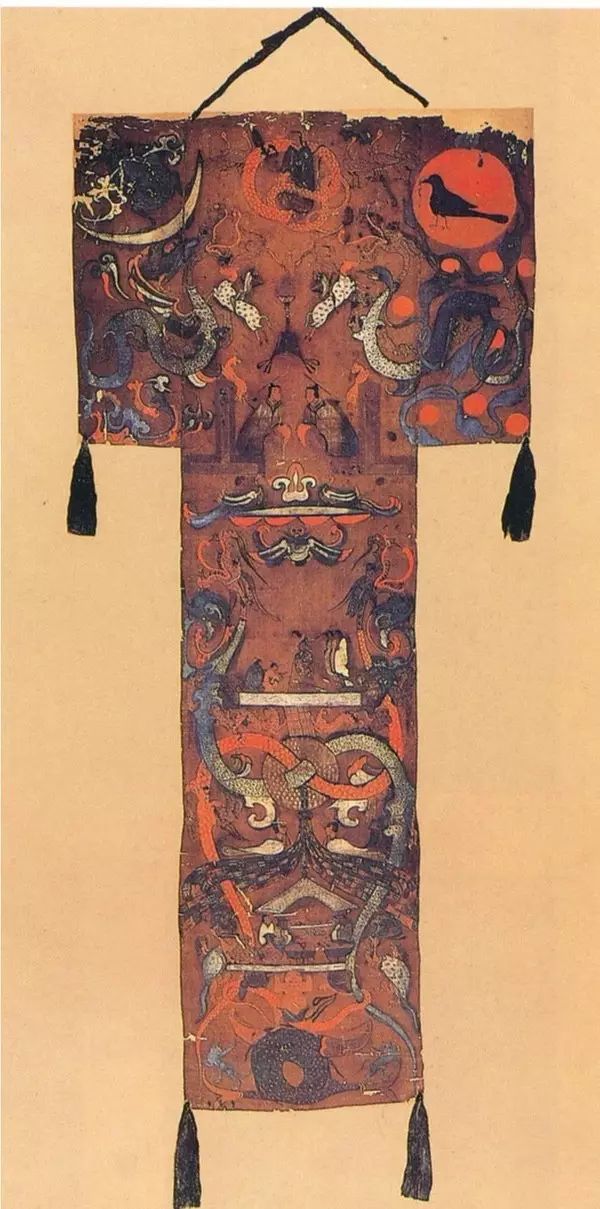

马王堆《升天图》

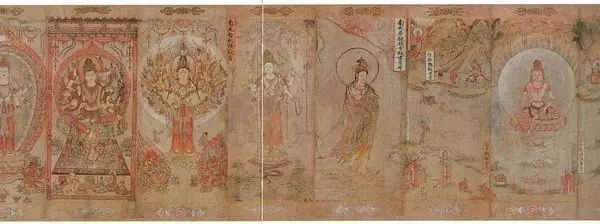

相比西方艺术中表现的神话翻来覆去讲述着奥林匹斯山上神力无边的众神故事,中国艺术里展现的神话就丰富多彩得多了。“神”、“妖”、“仙”、“鬼”、“怪”,无论是代表善良平和的,还是代表邪恶的,令人恐惧的,我们都可以在艺术作品中找到。在这些神话主题的作品中,每一处细节都蕴含着巨大的信息量,暗示着祖先流传下来的图腾崇拜与上古社会的思想缩影。很多人认为中国古典艺术只有“山”、“水”、“人物”、“花鸟”,但其实有更多带有神秘主义色彩的艺术作品,可以让人细细赏玩。

例如,在《山海经图》中出现的天狗、刑天、九尾狐等妖兽形象,已经成为了众多漫画和游戏的灵感源泉;而古人观测天象时,将每个星、宿都借用老人、孩童、半人、野兽的形象记录下来,绘制了一本《五星二十八宿神形图》,每个宿神生动传神,毫不亚于西方的星座形象。

《五星二十八宿神形图》

曾经看过一个分析:本以为乐于了解西方艺术的人群往往是二三十岁的年轻人,结果点击量最多的却来自40-60岁的中年男性。我不禁猜想,会不会是那些油画里裸露的女神身体吸引了这些读者的关注呢?

卡巴内尔,《维纳斯的诞生》

西方艺术中的女性身体千姿百态,不同的服饰、动作、装饰,都赋予了画中女性不同的身份和意义。我们听惯了关于蒙娜丽莎本人身份的传说,和那些放荡不羁的西方画家们与他们情妇肖像的轶事。

相比她们,国画中的女性形象看起来似乎显得苍白得多。

首先,她们无从让人联想起欲望——我们看到的古典艺术中的女子,个个都面带微笑,无论姿态有多柔媚,长袖长衫都把自己的身体包裹得严严实实,看起来小家碧玉。再加上国画清淡的色彩,画中的女性看起来就不如西方油画里的那样“有血有肉”了。

不过,这其实是对于中国古典艺术的另一个误解。

张萱 《虢国夫人游春图》

与西方艺术一样,中国画中的女性,同样也是在欣赏国画过程中最有意思、值得推敲的一种角色。例如,在《虢国夫人游春图》中,我们最大的疑问一定是,到底谁是虢国夫人?作为主角,她应当处于画面中心位置,但当我们仔细端详画作时,我们会发现,在画面中心的位置上有两个气质相仿的女性,发型如出一辙,衣裙的颜色却恰巧相反:画家在这里的处理意义又是什么呢?

这种描绘富贵女性的人物画被称为“绮罗人物画”。在这一时期的女性人物画中,我们可以欣赏到各式形态多样、不同阶级的女性形象。而这幅《虢国夫人游春图》,正是“绮罗人物画”的代表作。

在同一时期,还盛行着另一种大名鼎鼎的女性群像:《仕女图》。各个时期的《仕女图》都展现了不同朝代的人们对于女性审美的转变,她们或雍容华贵,或气度高古,而最有意思的则是唐代流传下来的以丰肥为美的仕女画了。

除此之外,看似扁平的中国古典艺术,其实和西方油画一样,也有着注重“透视法”的玄机;而东方艺术“表现主义”的起源,也比西方早上了一千多年。中西方艺术有着这么多的共通点,然而最终表达的形式却大相径庭。我们都知道意大利文艺复兴艺术的辉煌,然而在17世纪,意大利巴洛克艺术正发展地如火如荼之时,意大利艺术家郎世宁(本名为朱塞佩•伽斯底里奥内(Giuseppe Castiglione)

)却千里迢迢来到中国,开始学起了中国古典艺术技法。他将欧洲对于结构、写实、透视的技法及明暗画法,与中国传统绘画的写意和工笔技法相结合,创造了不少令皇帝百般赞赏的佳品。也正是在这时,西方艺术技法第一次被引入了中国。

《乾隆帝朝服像》

解读古典艺术的过程正如同了解中国文化观念发展及演变的过程,它会让你逐渐缩减你与中国经典艺术的隔阂,而文化的同理心则让我们更容易理解画家的意图,这样一来,欣赏艺术的过程就有趣得多了。

神秘的宗教艺术《梵像图》

当我们还执着于争论西方当代艺术究竟是不是垃圾这样的问题的时候,倒不如思考中国艺术之于我们到底是什么。也只有我们真正了解自家艺术之美的时候,我们才能将其与西方艺术进行比较,思考中国当代艺术的未来。

而越是深入研究中国古典艺术,我们越容易发现,中国古典艺术看似画面平淡,却能让你在钻研的过程中发现乐趣、越看越着迷。国画中的器具为什么都“反透视”?梅花与水仙代表着什么暗喻?溪山清远中蕴含着怎样的山河密码?中国民间漫画风潮又是从何时开始萌芽?豆瓣时间最近推出专栏

《回到原典——细节里的中国美术史》

,由中信美术馆执行馆长,拥有20年艺术普及工作经验的曾孜荣先生主讲。有关中国艺术中的更多谜题,都可以在这里找到答案。

▼

《回到原典——细节里的中国美术史》

系列音频专栏

已在豆瓣时间上线

点击文末“

阅读原文

”即可免费试听/订阅!

↓↓↓