2017年9月5日,香港白立方(

White Cube

)隆重推出中国当代艺术家王功新的个展:《轮回》(Rotation)。王功新是中国新媒体艺术的先驱,此次展览是对艺术家早期创作的一次研究性呈现,也是王功新在香港的首次个展。展出的十余件创作或构思于1993年至1996年的装置与草图,是他初次涉足影像之前的作品,这段经历与他后来的影像创作密不可分。以下是“

凤凰艺术

”为您带来的现场报道。

走进座落于香港中环干诺道中50号的白立方(White Cube),艺术家王功新的个展《轮回》正值开幕,画廊入口的墙上写着这样一段话:

常用电脑的人们都知道:优化系统的最佳方式就是要时常的“清空”与“重启”。借此,在香港白立方的《轮回》个展之机,将自己二十年的艺术实践做一次优化自我创作系统的“重启”!

——王功新

“轮回”或“重启”

,代表了一种在时空上的记忆重述,并由此展开更新的精神仪式。它喻示了艺术家在回溯个人创作的过程中,进行自我追问和优化的意愿,以及对未来的某种启示性。

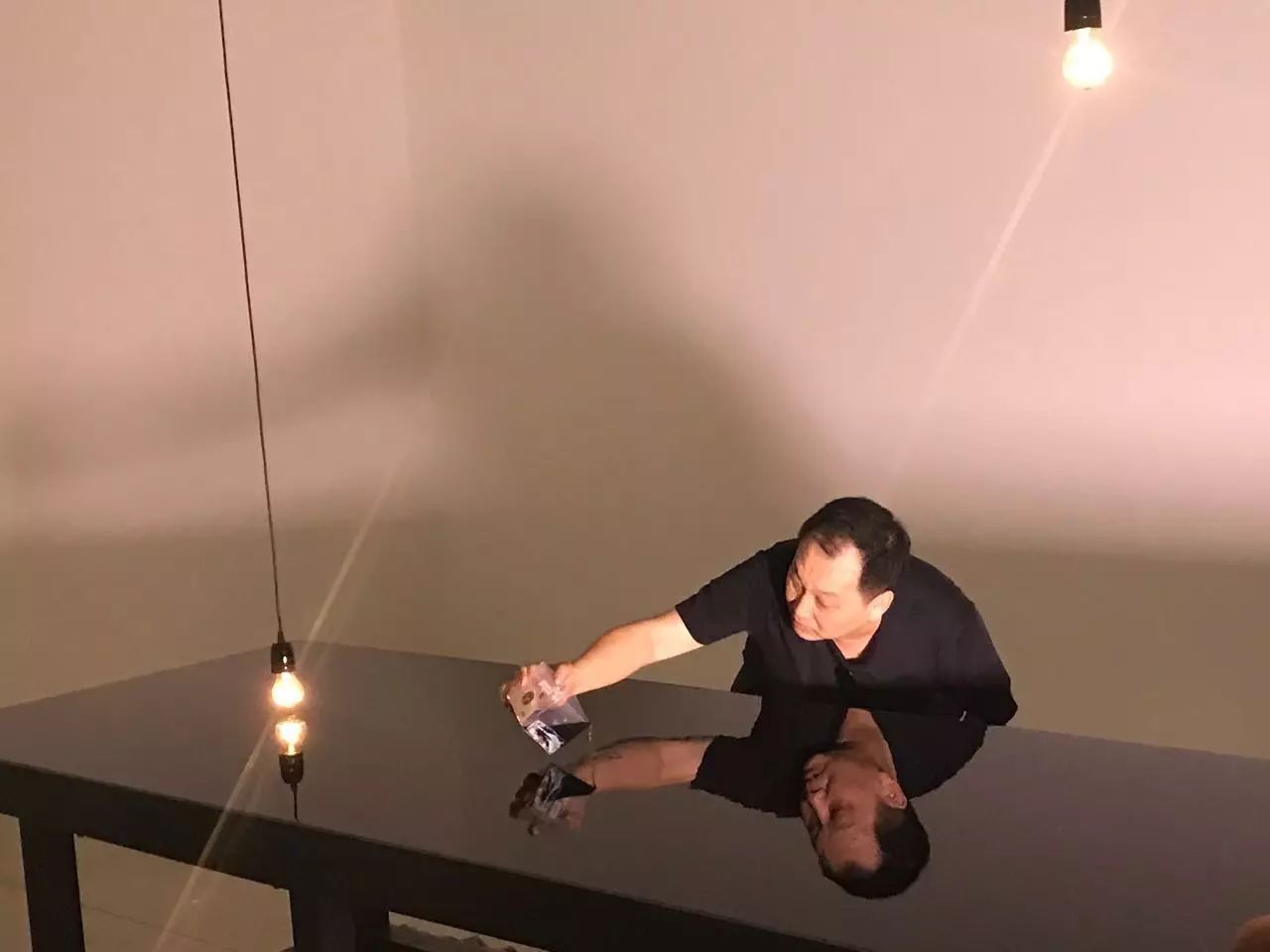

▲ 艺术家王功新在白立方“轮回”的展览现场

王功新

,1960年出生于北京,他凭借前卫的拍摄和播放手法,以及对影像装置空间的独特运用,成为中国最早从事媒体艺术创作的代表性人物。他和同为艺术家的妻子林天苗,也是中国首家新媒体艺术空间“藏酷”的创办人。

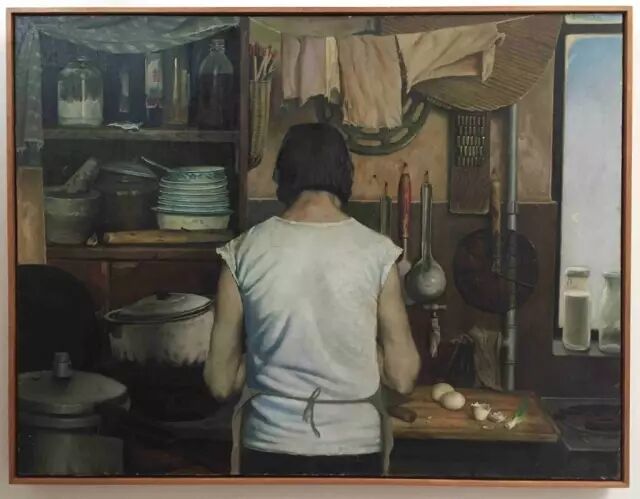

▲ 王功新早期作品《母亲》,油画,1982

▲ 王功新的代表作《布鲁克林的天空》,影像装置,1995

▲ 王功新《关联——与ya有关》,影像装置,2010,上海M21现场

20多年前,从学习绘画开始艺术道路的王功新,在中国最早开始使用影像数字编辑技术进行创作。 他于80年代末至90年代初在美国接受的艺术教育和生活经历, 使其具有开阔的视野和语言上永不满足的态度,在创作上的保持着持续不断的精力和活力。

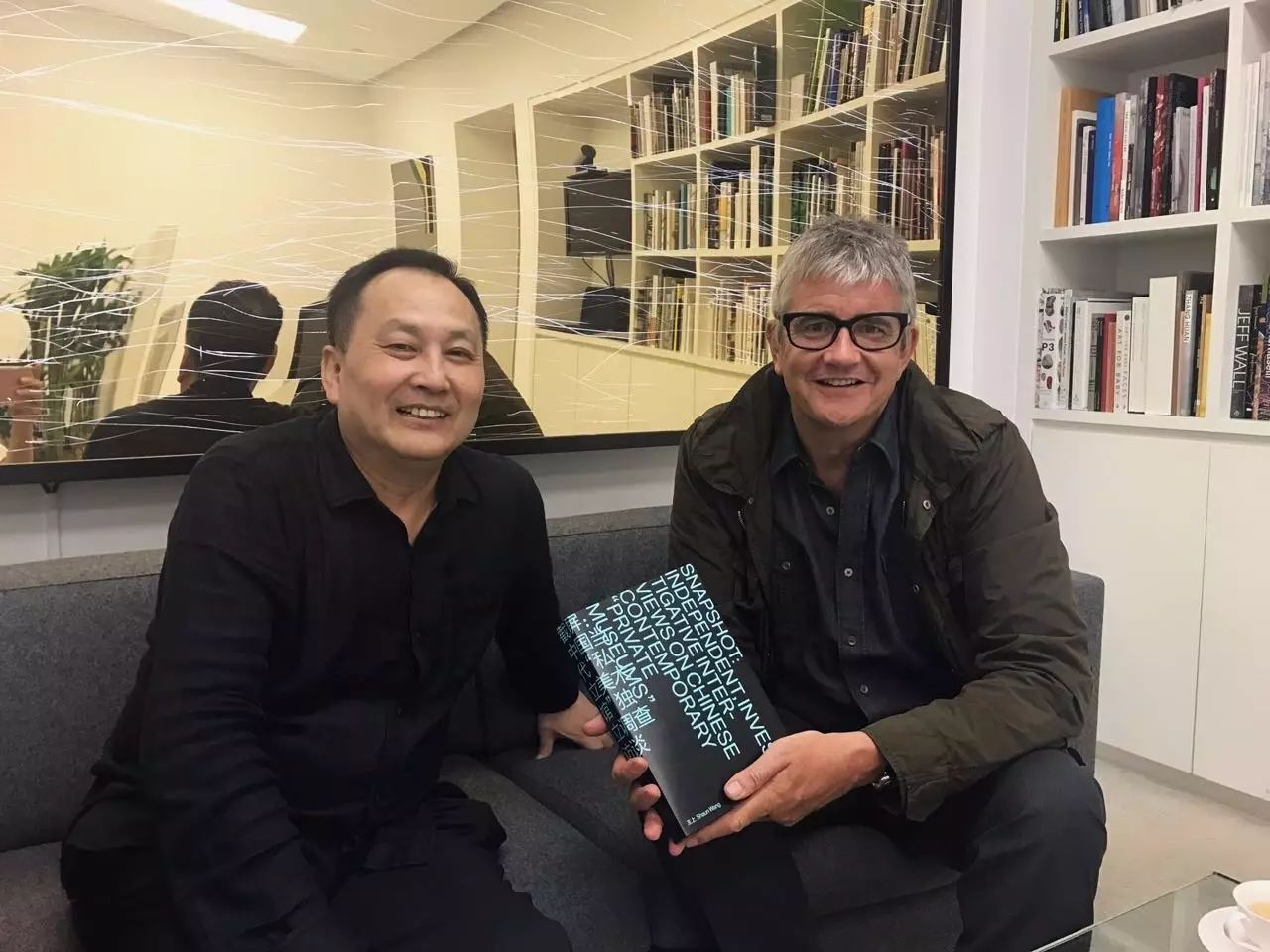

▲ 艺术家王功新与白立方画廊创始人杰伊·乔普林(

Jay Jopling

)

此次香港白立方的王功新个展《轮回》则呈现了另一个不为人们所熟知的“王功新“。

展出的十余件作品中,大部分都构思或创作于1993到1996年之间。那是他初次涉足影像之前的创作,这段时间丰富而大胆的艺术试验与他后来的影像作品密不可分。

▲ 开幕现场,艺术家王功新与香港白立方的亚洲总监周晓雯(

Laura Zhou

)

那么,是什么样的契机促成了这次展览呢?

据香港白立方的亚洲总监周晓雯(Laura Zhou)介绍,她于2016年在上海双年展上第一次见到王功新的动态装置作品《对话》,当时她误以为是新作品,异常喜欢,并久久不能忘怀。原来这是上双策展人刘畑经由艺术家耿建翌的推荐,邀请王功新将他创作于

1995年的一件旧作搬到了第11届上海双年展上展示。周晓雯通过询问

王功新,才得知艺术家有一批类似的小型装置作品(包括一些未实施的草图),都是创作于1996年之前,只是有的作品已损坏,有的干脆扔了。于是,

在周晓雯的积极推动下,白立方画廊创始人杰伊·乔普林(Jay Jopling)极为认可这批

被遗忘的早期实验装置作品

,决定邀请王功新于2017秋季在香港空间举办个展,从一个全新的角度去研究这位中国新媒体艺术的先驱者

。

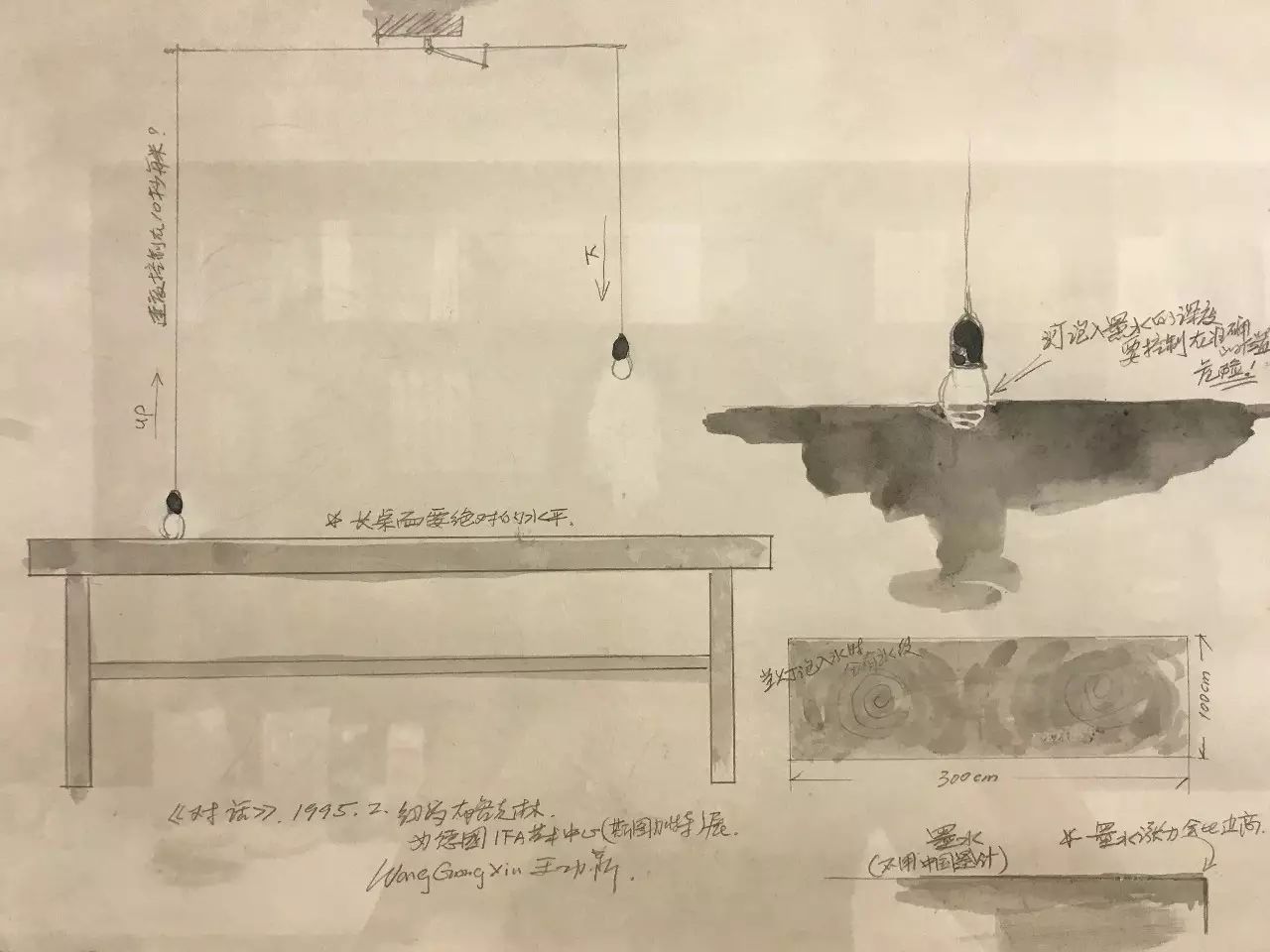

▲ 王功新的动态装置作品《对话》,1995

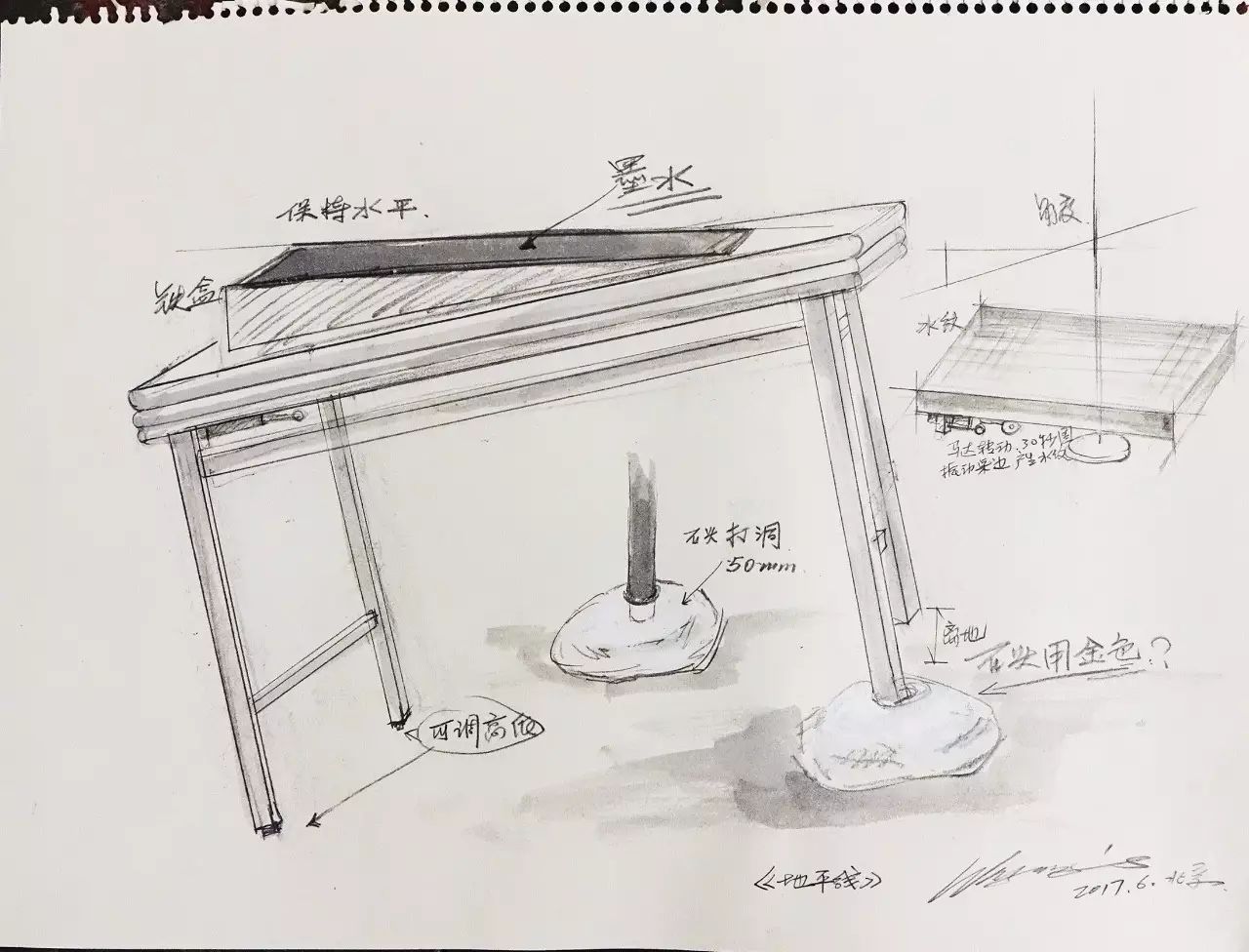

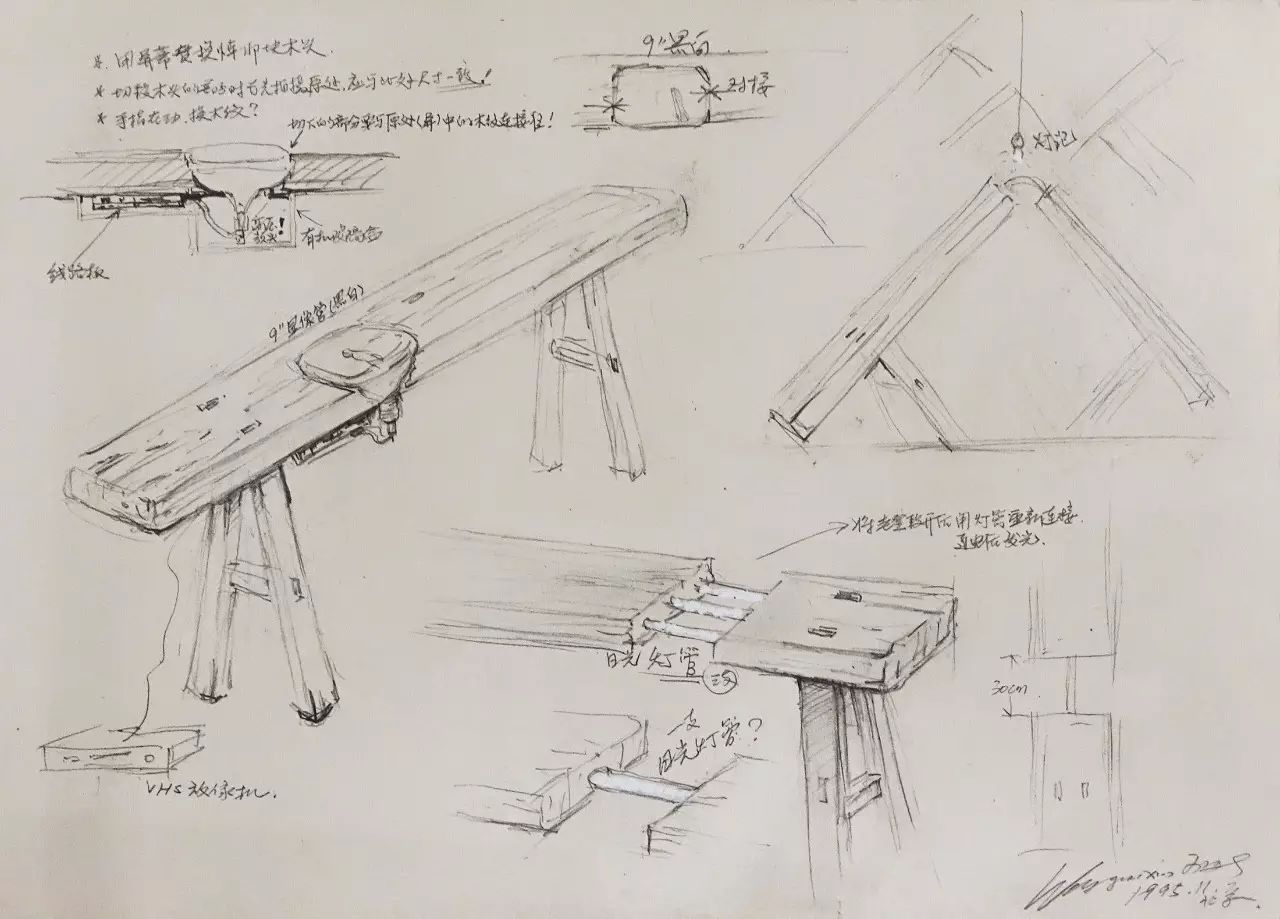

▲ 王功新的动态装置作品《对话》草图,1995

王功新的重要成就和贡献使他早已得到了广泛的尊敬,无论是他的早期探索还是当今的创作实践,对中国新媒体艺术研究来说都具有重要的价值。

王功新在1993到1996年之间,丰富而大胆的艺术试验与他后来的影像作品密不可分。

回顾他从学生时代接受“苏派”写实造型方法的训练、青年时运用“社会主义现实主义”创作方法、对西方新写实主义风格的模仿,之后到了纽约,基于放弃二维平面绘画的纠结所尝试的半写实半抽象、抽象、极简绘画等等,直至走出平面开始使用多种材料尝试三维的装置作品,形式的多样变化,看上去像是一部“美术史”。

在那段时期,王功新身处纽约,在地理和文化环境上远离了他的家乡北京,适应着新的艺术和社会。

也是在这样的情形下,他树立了自己今后的美学与形式法则。但为什么偏偏这批作品反而被“遗忘”了呢?

针对90年代当时的全球艺术大环境,

凯瑟琳·格鲁布(Katherine Grube)在为王功新个展《轮回》画册的序言中写道:

“在这些前提下,政治波谱与玩世现实主义的作品,由于其易读性,以及其表现出的,符合世界对一个后社会主义中国的看法的政治态度,引起了广泛的关注。而王功新的作品在艺术材料和审美观念上,都偏移了有序的文化特征,所以很自然地被忽略了。”

此次白立方画廊策划了这样一场特殊的展览,表面看似乎没有所谓的商业性与市场热点,但

正是从诸如此类的“首次尝试”开始,可以发现白立方正在通过对亚洲当代艺术家的个人成长经验与创作历程的个案观察,提供出更多观念与历史角度以外的亚洲当代艺术观看方式

。或许越是不以商业为目的艺术,越有可能收获意外,据悉就在展览开幕后的第二天,这批极具实验性的作品已被藏家们订购一空。

▲ 开幕现场,左起:艺术家杨振中、白立方亚洲总监周晓雯、艺术家周铁海、艺术家王功新、艺术家张培力、艺术家林天苗、艺术家展望

2017年9月5日晚,王功新个展《轮回》开幕,据主办方透露,这是香港白立方建成以来的一次大手笔。画廊首次邀请了来自中国大陆的近七十位来宾,他们与本地及海外嘉宾齐聚一室,形成了一番人头攒动、杯觥交错的热闹景象。

▲ 王功新个展《

轮回

》的香港白立方开幕现场

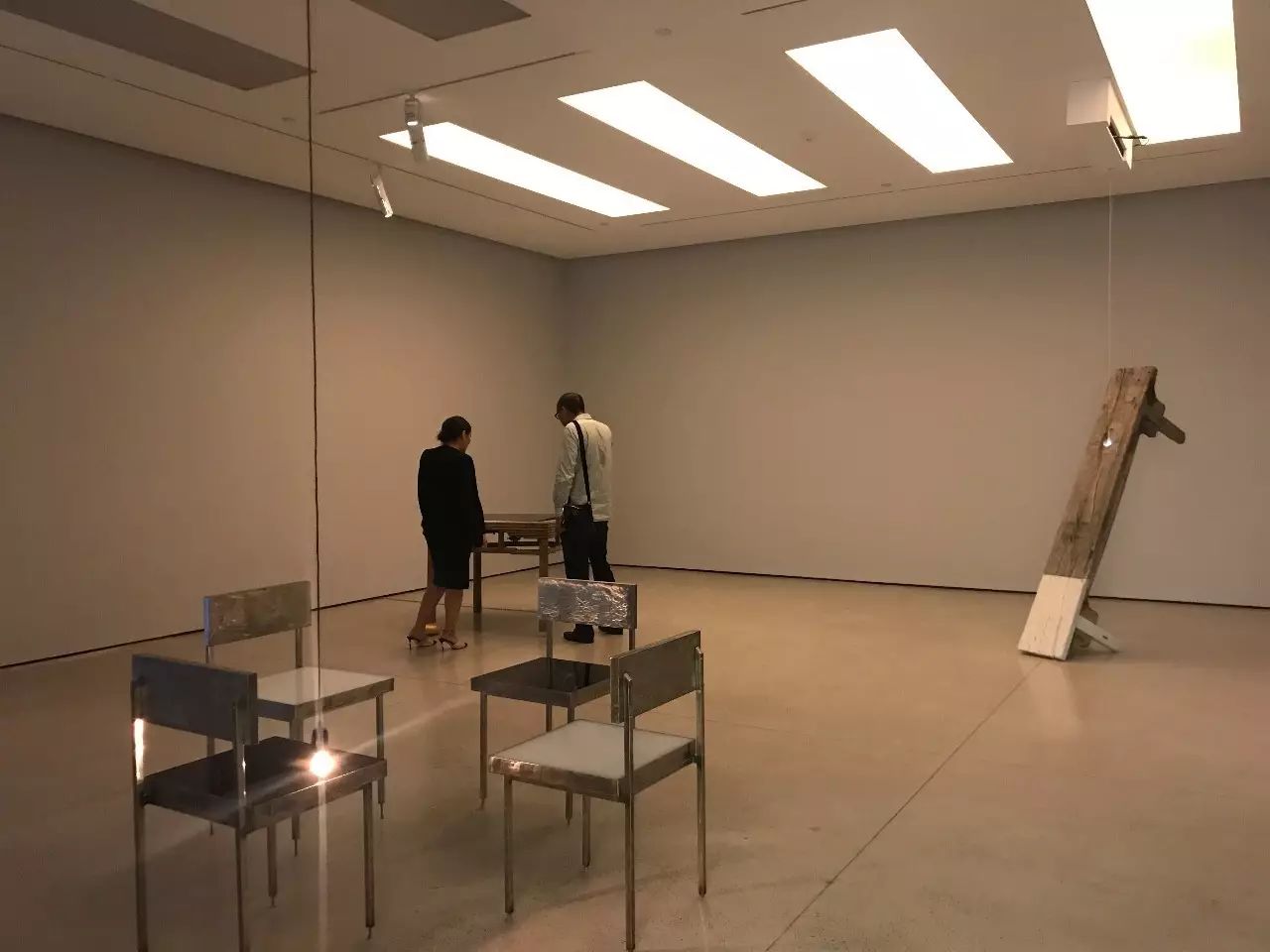

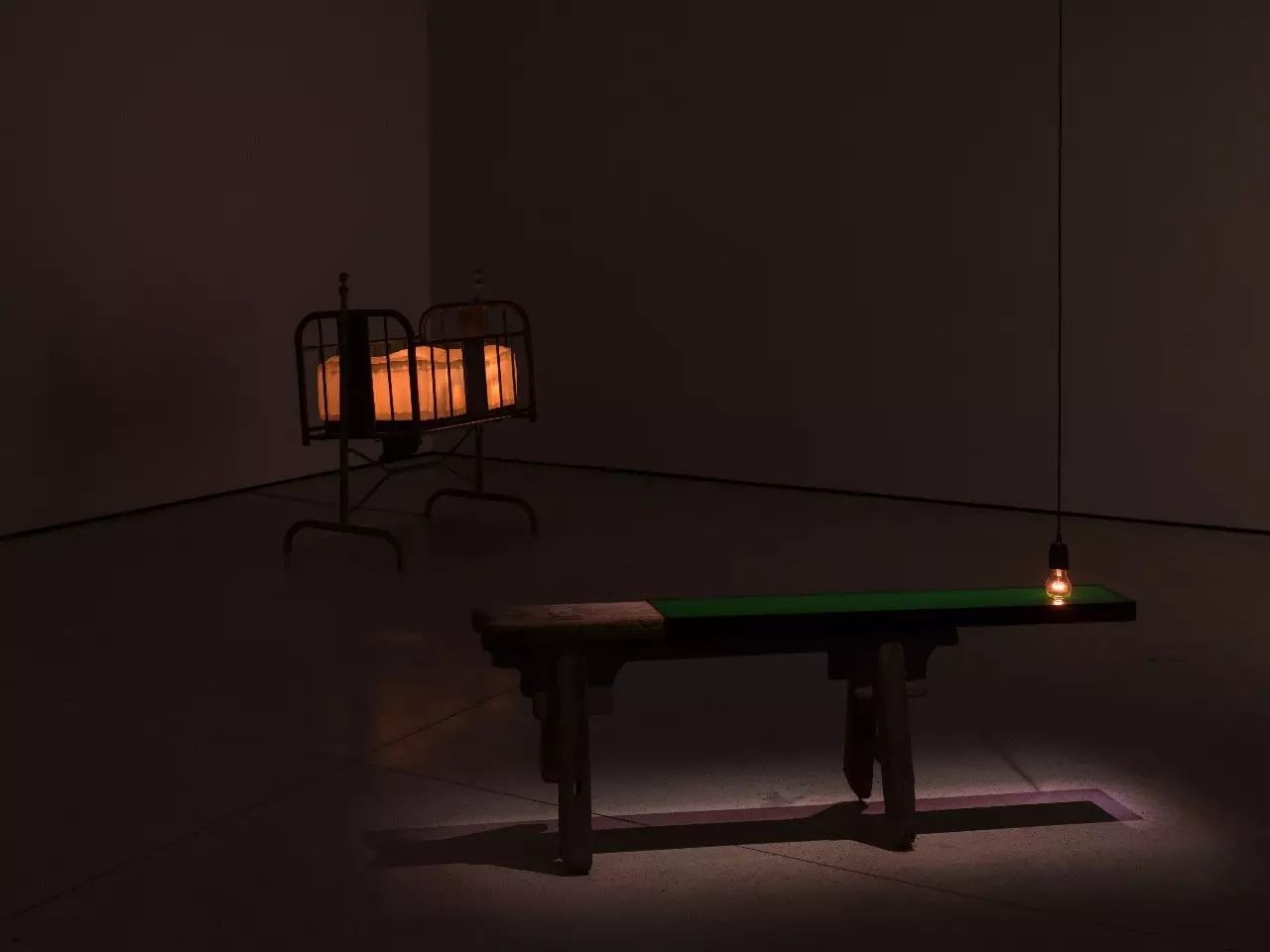

在香港白立方的两层展厅中,最引人注意的,则是艺术家在早期所创作的装置作品《对话》和《不可坐的》。

这两件作品代表了艺术家早期装置艺术探索带有核心理念的标志性符号。我们可以在诸多作品中看到王功新在这一领域中的领悟和思想上的延伸。

▲ 王功新,《对话》,金属制容器式桌面、木制桌腿、发动机,300x100x89cm,1995

▲ 王功新,《对话》,金属制容器式桌面、木制桌腿、发动机,300x100x89cm,1995

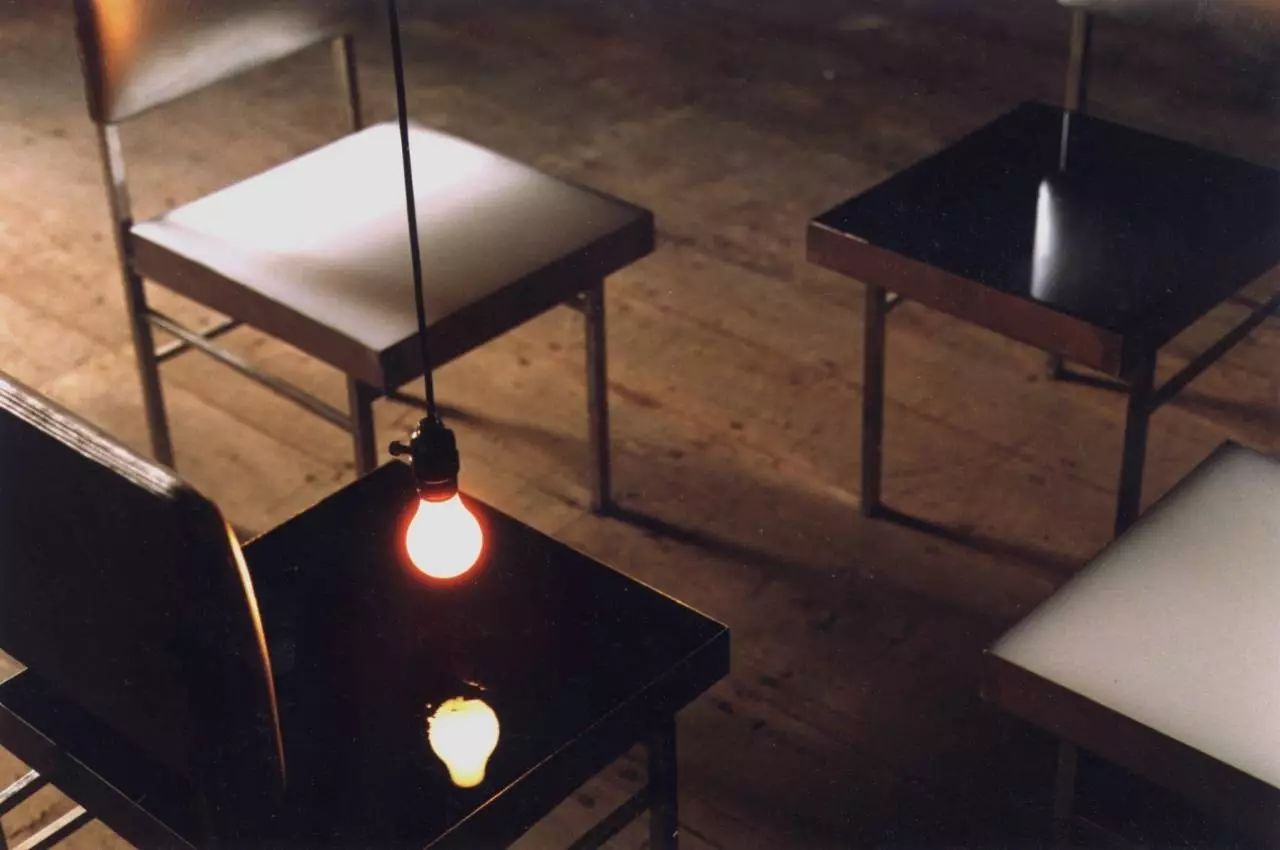

▲ 王功新,《不可坐的》,金属制椅子、闪光灯、发动机,整体尺寸可变,单张椅子:48x49x83cm,1995

▲ 王功新,《不可坐的》,金属制椅子、闪光灯、发动机,整体尺寸可变,单张椅子:48x49x83cm,1995

▲ 香港白立方王功新《

轮回

》展览现场:装置作品《不可坐的》局部

1995年,王功新完成了一件名为《不可坐的》的动态装置,在布鲁克林的雷德胡克区一家由艺术家主持的空间展出。一只红色灯泡绕着一组方形排列的椅子旋转,椅子被黑色墨水和白色牛奶占据。

这件作品很能代表他在那一阶段的创作, 表露了艺术家在一个新环境中的不适和不安定感。

同年,王功新完成了又一件作品《对话》的创作。《对话》的重点在于光影的动态对表面纹路和肌理的改变。作品里有两只悬置的灯泡,在一定的时间间隔中轮流下降,浸入黑色墨水中。灯泡在静态的墨池里制造出涟漪,同时改变着观众投在画廊墙上的影子。黑色影子与黑色墨水的运动创造出交织而抽象的状态,正如交流,对话,和重叠的身影让看似稳固的场域变得不再稳固。作品的机械装置以电力为基础,利用光线制造出动态的画面,这也是他后来以电动装置为基础的动态影像的开始。

▲ 2017年香港白立方王功新“轮回”展览现场:装置作品《对话》

艺术家预设了二个临界点,

一个是桌面水槽里面的墨水要满到极限,墨水有一定的浓度,另外它有一定的涨力,高出水槽的边沿,看似如果再多一滴,就会溢出桌面。另外一个临界点是带电灯泡上下移动,浸入桌面的墨水中,灯泡入水的深度决定它是否会爆掉的可能。另外它入水后会产生环型波浪,造成溢水的可能!当这两个临界点被控制在恰当的分寸,“险情”就不会发生。

在这些作品中,观念是模糊的、暧昧不清的,它创制了一个确定又不确定的感知空间,比如物质之间,木头与大理石,大理石与光,冷却剂与灯泡,墨水与灯泡等,比如感官之间,视觉与触觉,视觉与味觉,味觉与触觉等,从中可能会释放出未知的一面。这里的关系和层次是复杂的,但所有这些都被包裹或压缩在一个看似“极简”、而极具内在张力的形式结构中。

王功新在回顾这几件作品时说,能打动他的好艺术家作品,首先是一种不可名状的独特语言“形态”。

艺术品自身“观念”的显现应该是融汇在语言传达的途径之中,通过观者的视觉体验而得出各自的解读。

▲ 王功新在香港白立方布展

王功新说,四把椅子版本的《不可坐的》是最早期的作品之一,在这件作品展出以后才有了桌子版本的《对话》。

不得不说,纽约时期正是王功新艺术转型的时期。文化大革命之后,王功新在1978年成为最早进入大学的那批学生之一。随着八十年代早期的政治与经济改革,中国的社会和文化开始发生巨大的变化。摆脱了文革对自由表达的束缚,所有的文化界人士,艺术家,作家,电影工作者,都开始用新的创作脱离毛泽东时代的思想与范式。

对中国的很多艺术家和评论家来说,1993年的威尼斯双年展的挑战,在于地缘和人种所带来的文化身份成为了被展示的基础。中国的艺术家感到他们的作品在展出中被概括化,异国情调化,和政治化了。在接下来的十年里,他们的创作不断地被背景优先式的阐释方法所困扰。

对王功新来说,这种简化而机械的口号,并不符合他在中国与美国的生活与创作经验。

▲ 王功新,《对话》,动态装置,1995,Ifa- Galerie 德国-斯图加特

▲ 王功新,《不可坐的》,动态装置,1995,纽约

▲ 王功新,《不可坐的》,动态装置,1995,纽约

到1994年时,他的作品开始围绕现场装置展开,使用悬挂或嵌入的灯泡,金属容器,还有墨水或其它液体,创作出包含了光影,动态,以及环境关系的动态装置。

他经常把液体放在很浅的托盘状的容器里,再让它们被机械控制的灯泡照亮或者直接接触。液体的流动,和装置的几何稳定感,引发了动态的张力,为作品赋予了力量。

这一段时期做的一些小型装置作品(包括一些未实施的草图) 带有强烈的媒介性和实验性,对他自身来讲,这段时间的艺术实践、对艺术语言的挑战和思维方式的转变是十分重要的,也是他整个艺术实践发生“质”的蜕变的一个阶段。

在这组作品中,艺术家选择这些材料并非是基于材料本身的象征和寓意,即使不可避免地存在着经验的带入,也是试图通过不同材料、不同空间的组构,以悬置或祛除既有的象征性,开启一个新的话语生产机制和空间。应该说,他更感兴趣和关心的还是如何将作为媒介的材料还原到它最基本的物理属性,和最基本的机械结构和物理/化学-美学关系中,尝试一种媒介考古的实验。此时,媒介不仅只是一种材料,它包括物质性、空间以及时间等各种“制衡”关系,作为政治的“临界性”和“警戒性”即是在其微妙的运作结构中产生的。

▲ 香港白立方王功新《

轮回

》展览现场

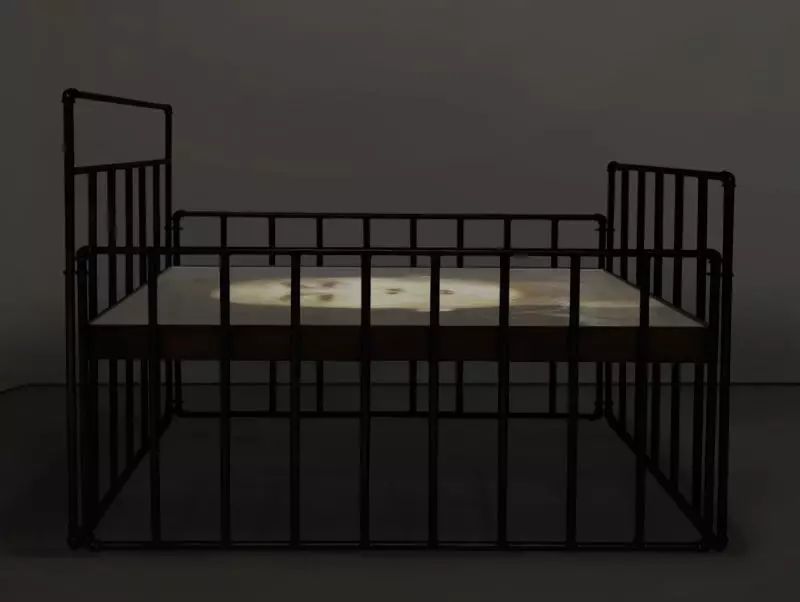

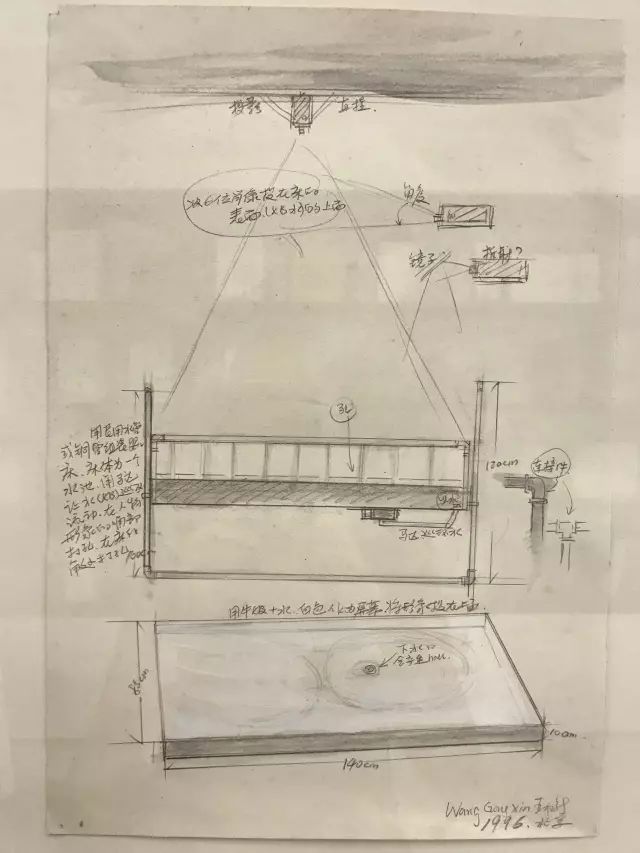

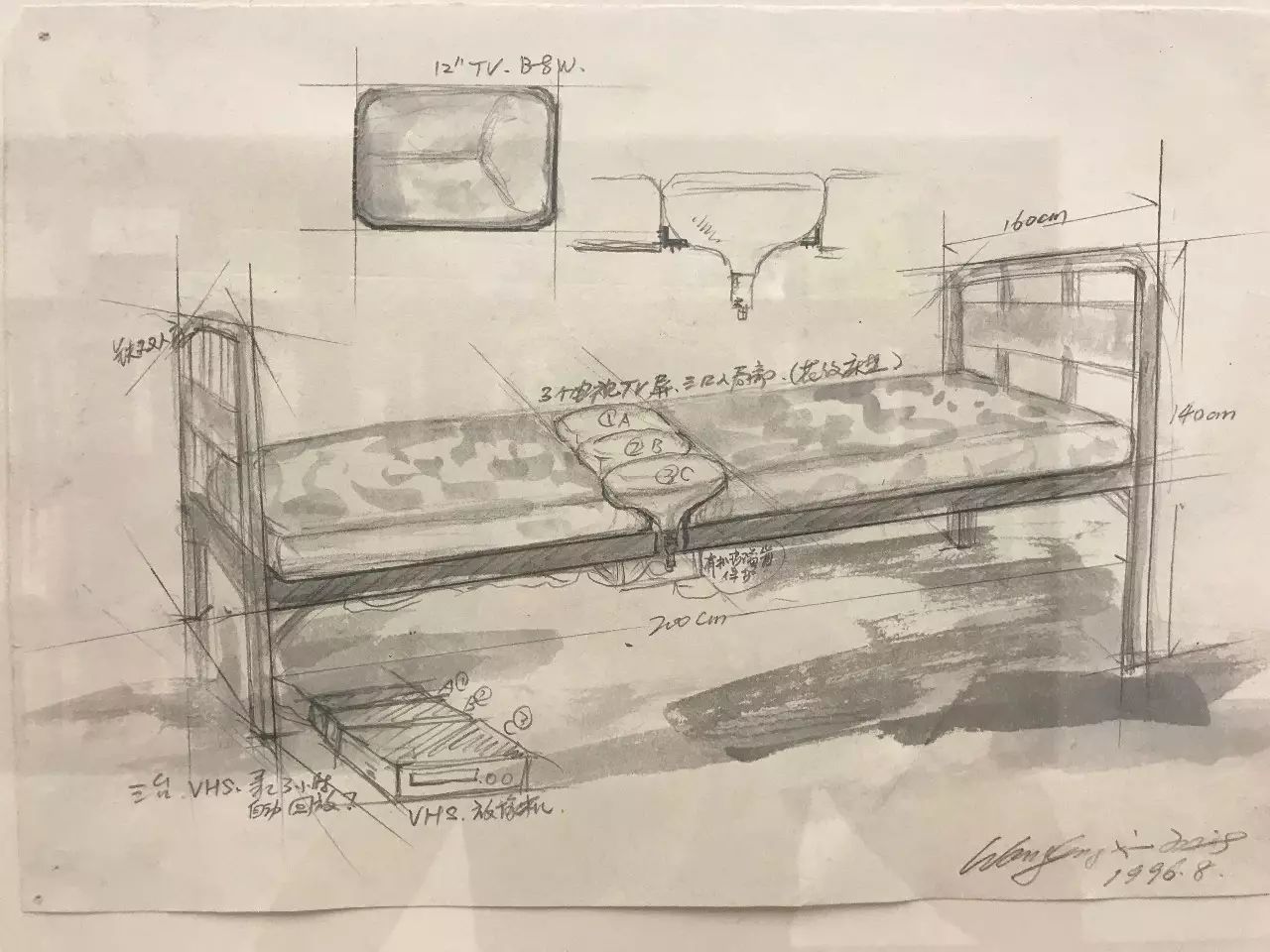

在白立方二层尽头的空间里,还展示了王功新在1996年所创作的影像装置《婴语》,在这件作品中,屋顶上方悬挂一架投影仪,将6个成年人(父母、爷爷、奶奶,外婆、外公)逗弄小婴孩的表情动作的影像,投影在婴儿床表面。

婴儿床其实是一个盛满液体牛奶的容器,中间有一个循环装置能够推动牛奶循环。伴随着影像的动作,观众能听到的只是牛奶流动的声音。

▲ 王功新,《婴语》,铜面婴儿床,145x85x121cm,1996

▲ 王功新,《婴语》草图,1996

▲ 王功新在香港白立方布展

王功新在回顾这件作品的创作过程时说到,6个人头像的循环,其实都是在跟他的儿子讲话:

“我拍摄的时候,就是抱着我儿子王上。当时摄影机对着的,就是爷爷、奶奶,或者爸爸、妈妈,他们在对着我儿子说话时候的场景。大人对着孩子说话的时候,婴儿是没有语言的,当然大人也知道小孩听不懂,就只能发出‘哦哇啊’等声音。”

图像经验和现实经验的分离,或者说是制造经验之幻觉,并解析出事件的另一种真相,是艺术家王功新在早期创作中比较常用的创作技巧。

这种技巧,在于分离观众对日常事物的经验以制造思维的冲击,按照艺术家的说法则是对材料和媒介本身的话语生产机制的实验,但是,在这里,无疑也会对观众造成在感官层面上的冲力和张力。

在《婴语》这件作品中,很显著地展现了这种对于装置、空间和观众三者之间关于场域的运用。

在《婴语》装置旁边,艺术家还带来了他创作于2017年的另一件与婴儿床有关的作品——《加湿器》。这件作品与《内与外》 、《地平线》、《平等》等作品大部分都是王功新在九十年代就已经构思好,却还没有条件完成的。在这里,我们能体会到关于展览主题《轮回》概念的另一层次的解读,对于艺术家本人而言,重新实现以前的想法也可以理解为是“重启”。

▲ 王功新《加湿器》,装置作品,2017

这张二十多年后的新婴儿床是一件欧式风格的古董床,里面摆放的床垫却是用最新3D技术打印的。透过床垫表面的小孔,可以看到里面隐藏着一个微观的绿色山水世界。王功新介绍说,如今几乎每家都有加湿器,在卖加湿器的商店里就有这种制造景观雾气的加湿器。这件装置作品其实也可以变成一种具有功能意义上的加湿器。

▲ 王功新作品《加湿器》,透过3D打印的床垫上的孔可以窥视里面的微观绿色山水世界

在谈到对作品中山水景观部分的解读时,王功新谈到:

“很少有人知道马塞尔·杜尚的最后一件作品是什么。人们都以为他在人生最后的几年光景中,除了下棋,什么都不做。而实际上,当杜尚死后,人们突然发现在他家的后门,后院里面有一件大型的装置作品。在紧锁的门后面,是一个瀑布山水景观,还有一个裸女躺在那里。但是这个门永远打不开,人们只能从一个小孔里往内窥视……”

▲ 香港白立方王功新个展《轮回》展览现场

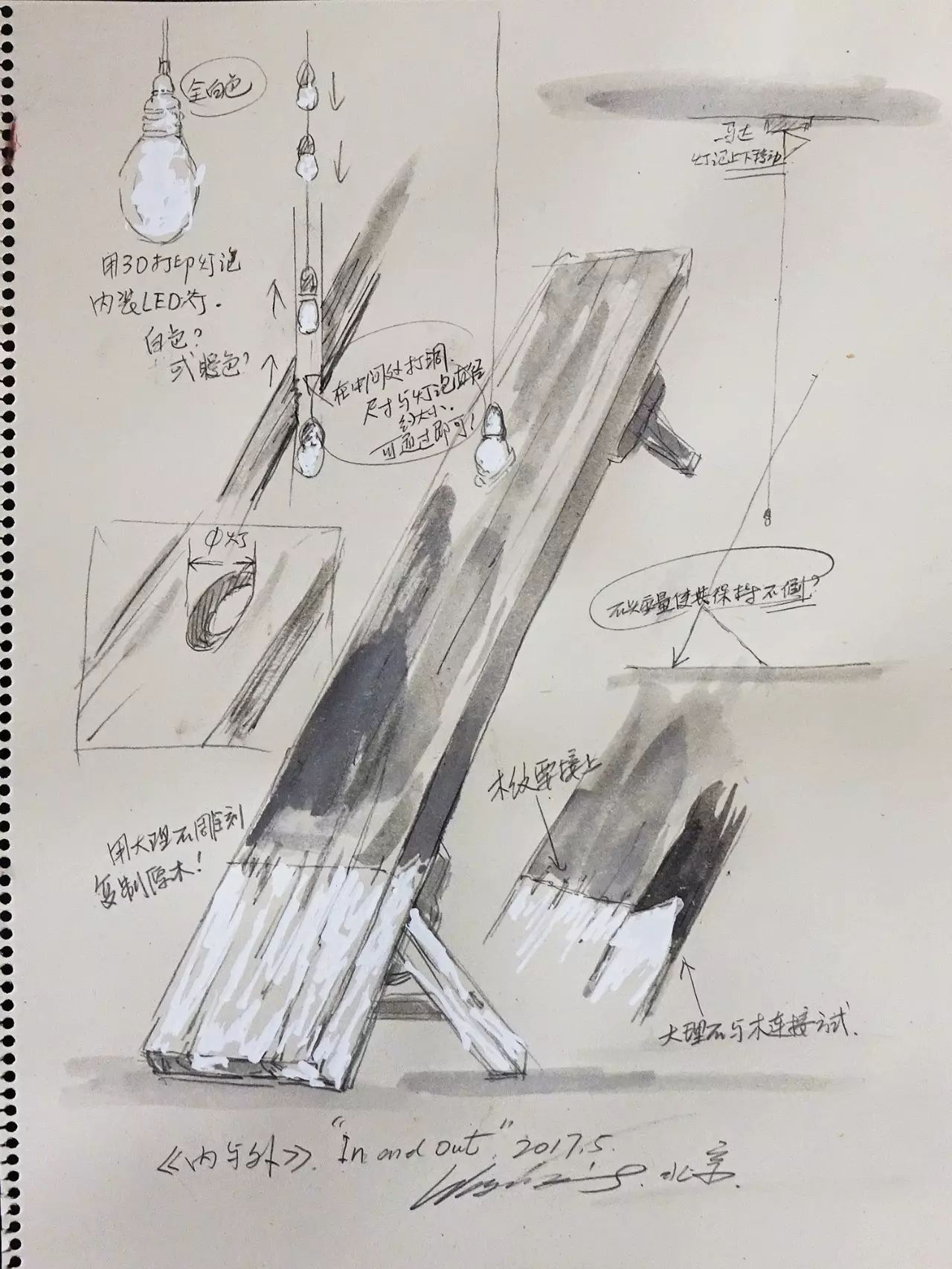

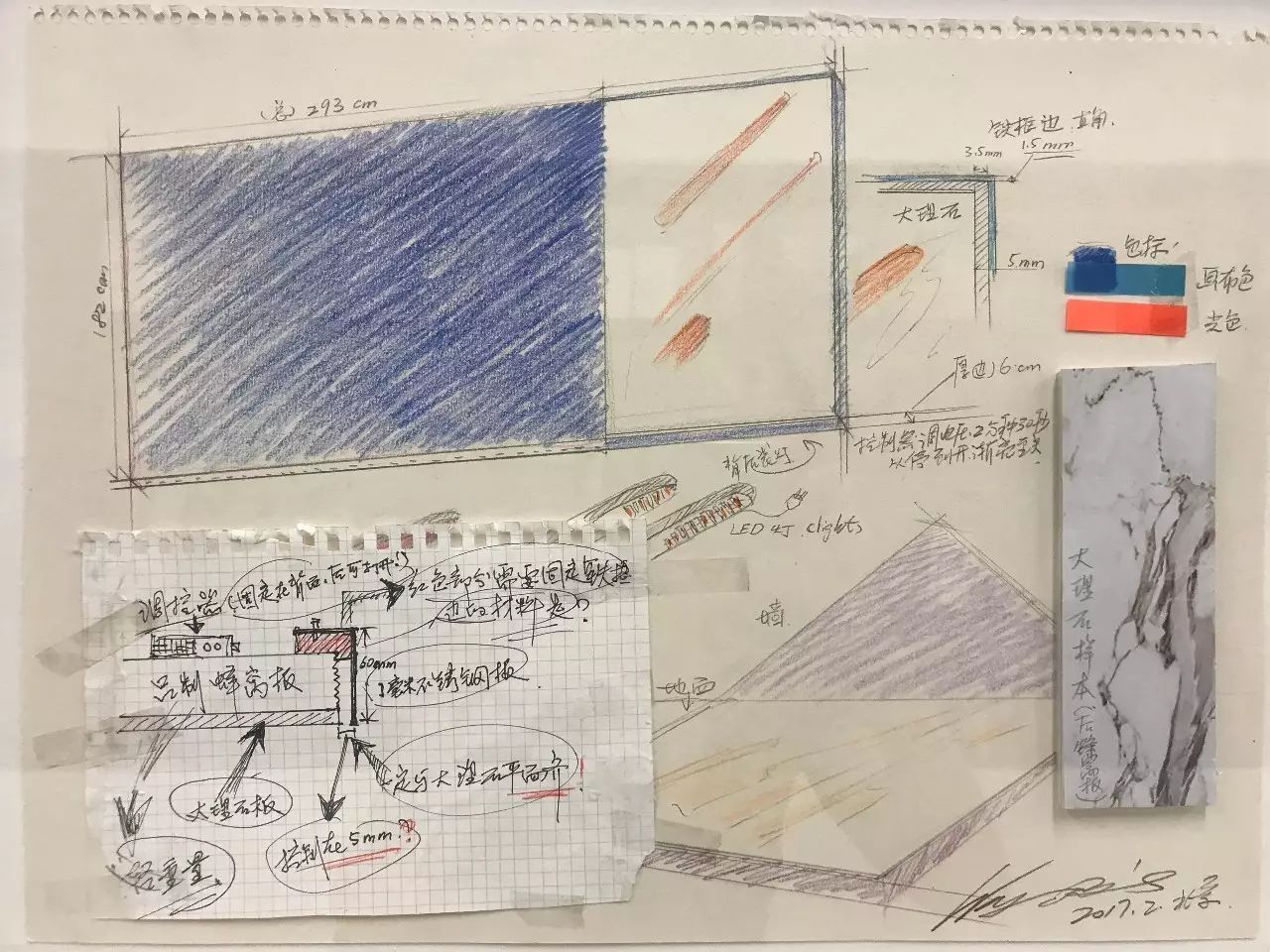

而在此次展览上,王功新的另外三件根据旧草图新做的作品《内与外》 、《地平线》和《平等》中,我们会看到艺术家对材质和机理的敏感。例如《内与外》中的大理石和木头;以及另两件作品中的木头和墨水。和他那个时期的其它作品一样,它们也在审视本地化的形式可以如何承载文化和地缘的特质。它们也提供了一个机会,让观者回到一段模糊不清的,创造性的时刻。也许,它们也在提示,今天的当代文化构造,仍然在挤压着个人和集体的丰富身份。

如今,这些装置作品不仅丰富了王功新的创作材料、语言等,更进一步显示了他作为一个艺术家创作的全面性。

▲ 王功新,《內与外》,木质长凳、大理石、闪光灯、发动机,150x31x190cm,2017

▲ 王功新,《內与外》草图,2017

▲ 王功新在香港白立方布展

▲ 王功新在香港白立方布展

在这件《内与外》的作品中,艺术家使用了三种不同的材质:3D打印材质的灯泡、木头和模仿木头纹理的白色大理石。

王功新在谈到对于一个艺术家而言,他的知识储备是什么。他说,知识储备一部分是书,以及书中所学到的知识、文化。另一部分是生活经验和经历。

一个艺术家在他的创造中,对于材质的把控能力,取决于他对材质的知识,比如,对电的了解,对机械的了解,以及对使用工具的知识。而这些储备知识到最后会对一个艺术家的最终作品所呈现出来的效果和状态起着决定性的作用。

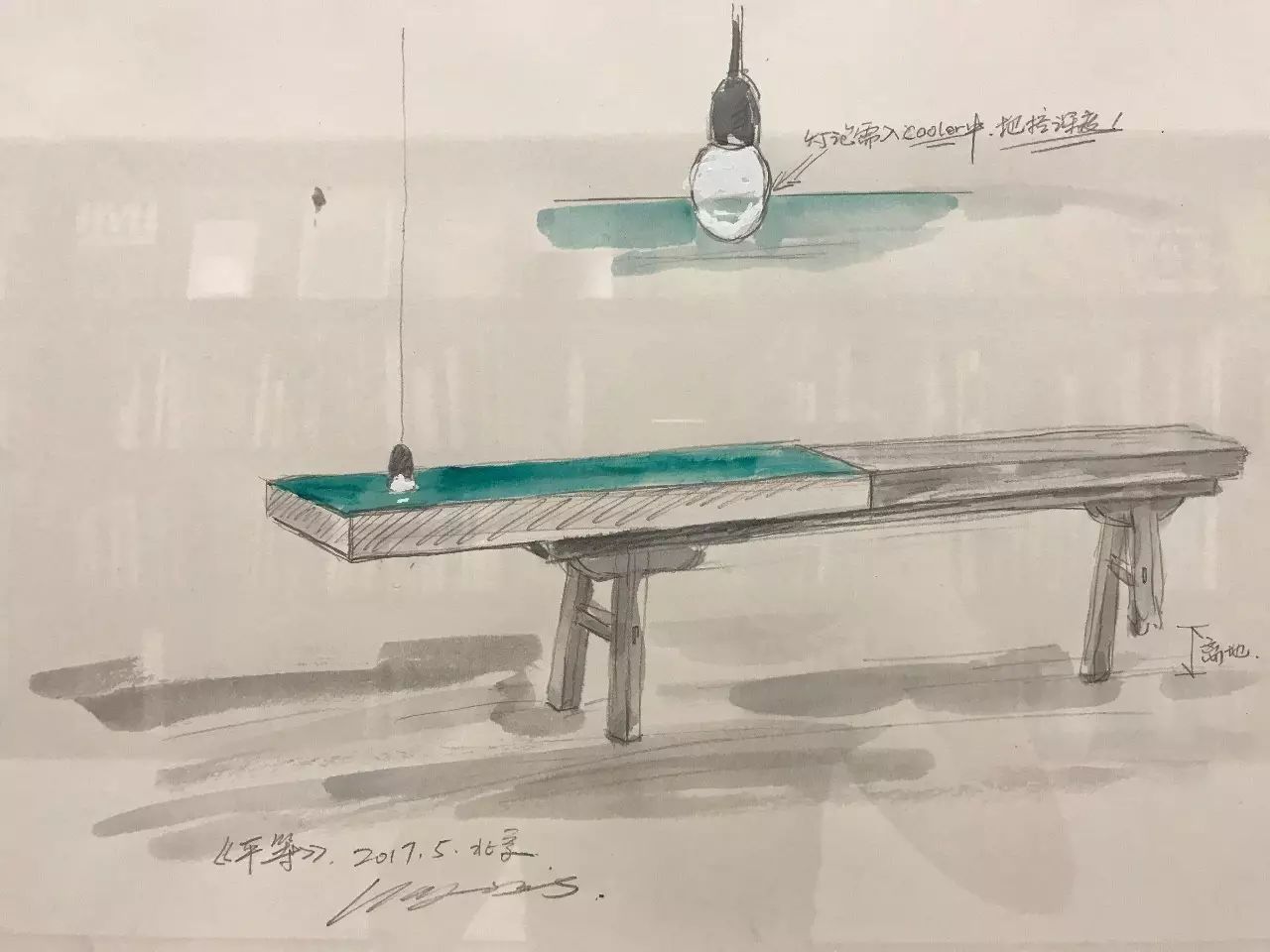

而在另两件作品中,《地平线》和《平等》中,艺术家提到,对于这样的金属、凳子、水平线,把控到什么程度、什么尺寸,比如装水多少等等细微的东西,可行性是多少,它们都在考验着一个艺术家的能力和知识储备。于是,我们在这样的作品中,可以看到,它们都显现着关于艺术家本身的特质和能力的检验。

▲ 王功新,《平等》,木制长凳、金属制容器、闪光灯、汽车冷却液,150x18x52cm,2017

▲ 王功新,《平等》草图,2017

这些作品展现了一种关于“平衡之力”在不同材质上的更高维度的显现。如果说,1995的平衡之力来自于水、墨、牛奶、灯泡在水平材质中的体现,而在2017年实现的《地平线》中,它将达到更加高维度和复杂体系下的平衡之力,正如艺术家王功新所说:

“一种矫正。使用一块石头将桌子的一条腿垫起来,再将它倾斜的桌面变成新的平面。在融入墨的水中,如果这个材料没有动感,那它就是一个死的,所以我想找一个让水活起来的方法,于是就找到了,使用一个小马达,它会像有人在敲一下桌子,产生了一种活水,一种抽象的,像阿巴斯冷抽象的结构。所以,这水就有了灵魂,而整个材料本身,也活了。”

▲ 王功新,《地平线》,木制桌子、金属制容器、石头,95x110x86cm,2017

▲ 王功新,《地平线》草图,2017

在这样的平衡力中,除了物理层面的显现之外,在观念性方面,《平等》则走向了更新的启示。

他在液体的选用上,不再使用墨汁和牛奶,而采用一种新的绿色液态材料——冷却剂。

在这里,它所代表了不再是过去墨汁和牛奶所彰显的象征意义,而使用了一种来源于工业生产社会下的工业产品,于是,在这里,它与带有中国古典风格的老凳之间,便形成了一种对比和新的平衡。

艺术家王功新在思想上更进一步,或许说,在这几十年之后,他又在艺术创作中获取了新的尝试,或者是对历史初期的一种新的“玩味”?

于是,这种变化,我们可以在作品中得以瞧见。

▲ 白盒子王功新“轮回”展览现场

很显然,我们可以从王功新的艺术创作中所运用的物理逻辑。

这种物理逻辑对于王功新来说,就是生活经验中把控物体的方法和能力。

它是一种生存技能的活动,让灯上下动起来;把水倒满池中不能流出来等等:

“它更是一种“日常”的状态,在我来看它与一把凳子没什么不同。不过这种生活的技能的高低,体现着作者的知识结构和资源储备,就像我开始提到的关于影像科技的进步,带来艺术词语的扩展,技能的特性会提供给“表达”更多的可能性和准确性。也为艺术家提供了独特的创造途径。”

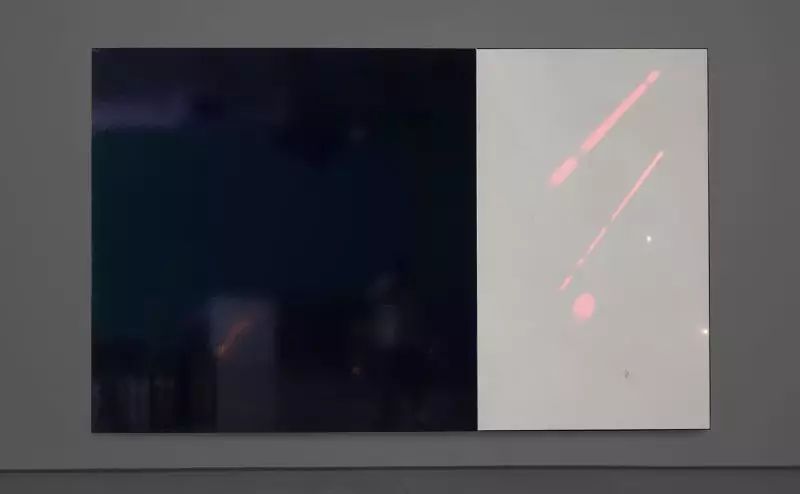

▲ 王功新,《日落1号》,油画布、大理石、LED灯、亮度调节器,293x6x182cm,2017

▲ 王功新,《日落1号》,油画布、大理石、LED灯、亮度调节器,293x6x182cm,2017

▲ 王功新,《日落1号》草图

▲ 王功新,《日落2号》局部,

油画布、大理石、LED灯、亮度调节器,

2017

▲ 香港白立方王功新《轮回》展览现场

在二层展厅的墙上还展示了两幅创作于2017年的架上作品,难道是艺术家又“轮回”到起初的绘画表现了吗?王功新对

“凤凰艺术”

记者解释到:

“其实我是把这两件架上作品当作装置来做的,是物的概念,这不仅仅是二维的画面。这次我直接在一侧画布上喷满了工业用的汽车漆,而另一半则使用了白色大理石,透过大理石表面可以看到荧光色灯光的痕迹,所有这些组合在一起,成为一件看似像绘画的装置。如果观察喷漆的这部分画布边缘,会发现有两层颜色,这里面就存在时间性,再看大理石那部分表面渐明渐暗的灯光,更有时间性。其实谈论的仍是时间、空间之间的话题。”

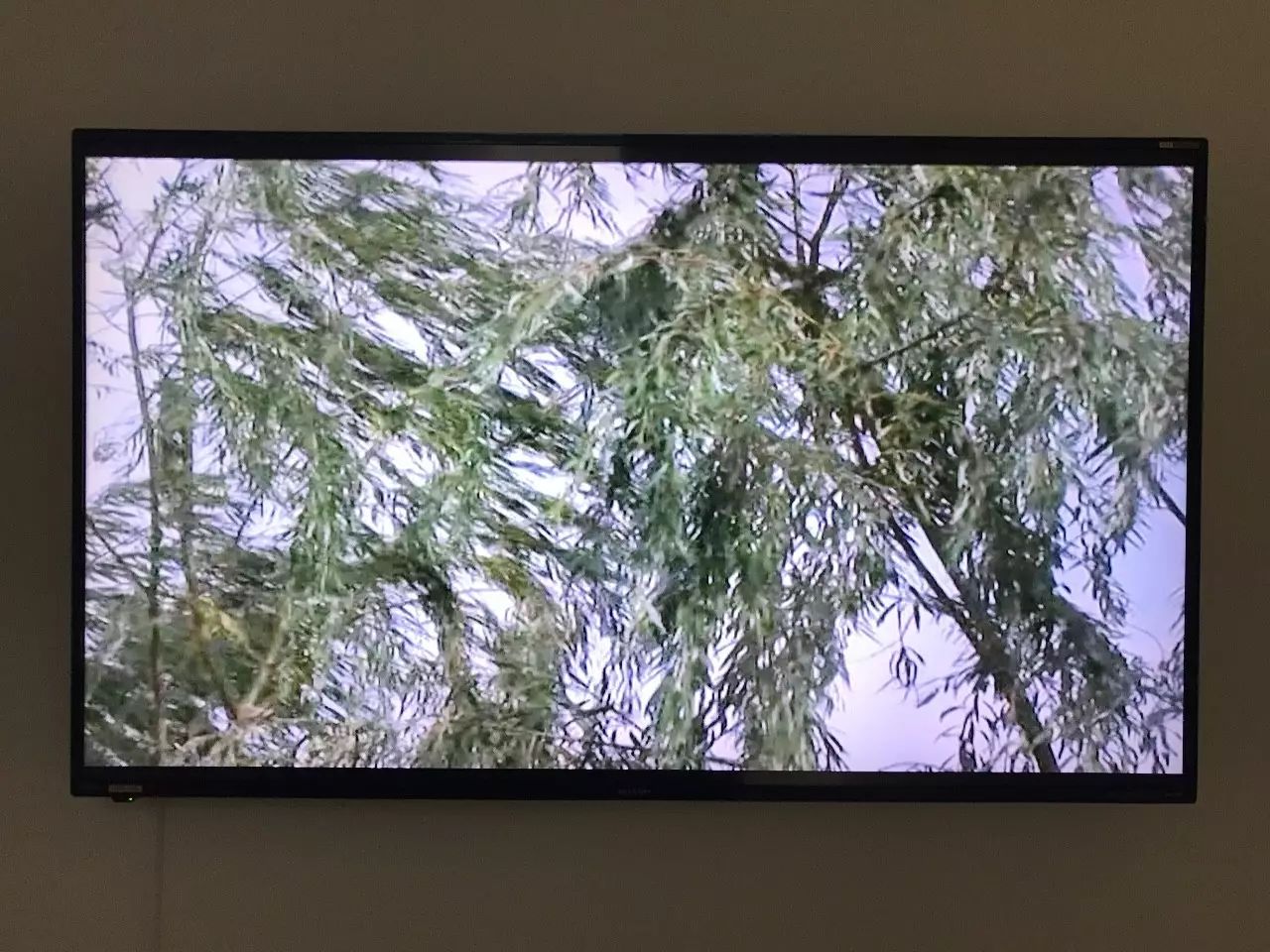

▲ 王功新《今夜可能有风》影像装置 2006

在一层与二层展厅之间的楼梯口在播放一个很单纯的4分钟影像,在一个大风天里,艺术家记录下了柳树在风中摇摆的影像。之后艺术家以一种不同寻常的放映速度向观众放映这个影像:

先以比正常放映速度慢百分之一的速度放映10秒钟,而在下一秒则以比它原本的速度快200倍的速度放映。

据王功新介绍,这个影像就是拍摄了4分钟,然后把有的部分压缩,有的地方拉长,是一个影像时间探索的作品。对于时间而言,当把它真正的时间改变以后,影像意义和感受就改变了,其实关注的是时间的真实性和非真实性。

▲ 王功新,《一粒沙》,

监控播放器、木制画框、石头,50x15x60cm

,2017

二十多年来,这些作品没有在国内公开展示过,很多人认为他放弃加上绘画后就直接做录像了。仅有少数几个知己好友了解这段曾经持续了近三、四年的工作:

“对我自身来讲,这段时间的艺术实践、对艺术语言的挑战和思维方式的转变是十分重要的,也是我整个艺术实践发生“质”的蜕变的一个阶段。”二十多年后,这些旧作被重温与“再问”,先是参加了去年的上海双年展“何不再问?”,接着就接到白立方的邀请,仿佛又回到了90年代的那种状态。如果万物生长有四季、日起日落是时空在运转,世间生物真的会有“轮回”和 重生? 那么这次个展“轮回”也是我对它的一次追问。

艺术家对“轮回”的遐想,建立在对时间的感知之上,人活到一定的年岁才可查觉一些情景的重复、再现,它像是一个有形的圆,在转动。那么“轮回”对于“时空”又意味着什么?它可否就是另一个纬度的空间?

如果“轮回”的含义是自然生命的常规?作为艺术家的作品生命是否也需遵循这种自然生态的法则呢?

艺术家王功新在白盒子中思考,同时也在自我的整个人生中去思考。

▲ 香港白立方王功新个展《轮回》展览现场,草图部分

至于“轮回”,在英文中有几种解释: transmigration(佛教)、rotate(四季轮回)、regenerate(生物)。

王功新想到的却是“时空”(space and time)之意:

“时和空这两个字在一起的含义是什么?时间+空间=对‘空’的想象?当我们在体验到时间存在的意义的同时,是否就会触碰到空间的经纬?人们到今天都在一直发问时空是什么?它的边界在哪里?”

王功新认为,一个时代艺术形态的改变,必定与当下人们现实生活、社会环境、生存状态息息相关。虚拟现实、网络生活、高清图像的传播无时不刻地影响着人们认识事物的方式和态度,改变着人们相互交往、沟通的渠道和状态。飞速发展的科技化社会必定伴随着人们对精神价值需求的更新。然而,无论它的变化多么急促和迅猛,常用电脑的人们都知道:优化系统的最佳方式就是要时常的“清空”与“重启”。所以他希望借此次《轮回》个展将自己二十年的艺术实践做一次优化自我创作系统的“重启”!

占据当代艺术界中画廊领先地位的白立方画廊(White Cube ),由杰伊·乔普林(Jay Jopling)于1993年创立。凭借与YBA(Young British Artists)的紧密合作,白立方一直被视为英国年轻艺术家的摇篮。一大批当时的年轻艺术家现在已经成为享誉世界的名字,其中包括Damien Hirst,Tracey Emin,Gary Hume和Jake and Dinos Chapman等。同时,白立方还致力于与世界各地的优秀艺术家保持极为密切的合作,在英国以及世界范围内积极推广他们的作品,如Julia Mehretu,Anselm Kiefer,Antony Gormley,Mona Hatoum,Doris Salcedo,Miroslaw Balka,Theaster Gates,Katharina Fritsch,Jeff Wall,Christian Marclay,Haim Steinbach和Mark Bradford等就名列其中。

▲

WhiteCube Bermondsey, London

▲

WhiteCube Mason's Yard, London

▲

Antony Gormely, States and Conditions, White Cube Hong Kong, 2014

艺术家:王功新

预览:2017年9月5日

展览:2017年9月6日-11月11日

地点:香港白立方(香港中环干诺道中50号)

(部分文字来自展览画册中凯瑟琳.格鲁布/Katherine Grube的序文《王功新:辗转与重归》,以及王功新与鲁明军的对话《日常,警戒:感官-临界与媒介考古》,图片来自香港白立方、王功新工作室等)

(凤凰艺术 香港报道 撰文/李鹏 采访/Sophie 责编/李鹏、Sophie)

红色预警,高能来袭!

“凤凰艺术”的有盐君又来搞事情啦!

这是一个不无聊的群,

现在加入“有盐1001种生活”微信群,就可以:

随时抢到DIY、插花、陶艺、音乐、戏剧、亲子等活动优惠券和大红包哦!!

第一时间Get各种好玩又不贵的活动!!

扫有盐君二维码,带你入群哈!!

▲ “移动靶——新算法下的实体、叙事与秩序生产”

▲ “王冬龄:竹径”

▲ “王璜生:边界/空间”

▲ “范沧桑 | 蒋志个展”(下)”

点击长按图片保存,识别二维码,关注“

凤凰艺术

”

版权声明

:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:[email protected]。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。