知识萃取的基础是,寻找典型工作情境以及典型工作挑战

没有应用场景的产品势必会被淘汰。萃取出来的知识如果不是来自于典型工作场景,那就是“为了萃取而萃取”。同时为了让知识萃取更加精准化,第一步是要寻找典型工作情境,什么是工作情境?情境是有画面感,场景化的。

一般在描述时的要求是:动宾结构、单一情境、有输入输出。

举例,老生常谈的向上沟通问题,如果仅仅是围绕着“向上沟通”来萃取,那出来的内容就会太过空泛和通用,可能落地性不够,那就需要梳理向上沟通的典型工作情境,比如:汇报工作、争取资源、提出工作建议……

基于这样的典型工作情境,再去挖掘业务专家的优秀经验,那会更有针对性,也可以更加深入。

知识萃取的关键在于挖掘出真材实料

很多业务专家的经验就像是“茶壶里下饺子倒不出来”。

其实在组织中最大的隐性资产浪费就是业务专家的经验

,而对于他们来说,已经形成了工作习惯,让他们自己将经验梳理出来可能会有挑战,这也是为什么企业内部的专家经验分享往往在效果上会差强人意。最好的方式就是由知识萃取专家作为引导者,将他们的经验“还原”出来。这是知识萃取过程中非常有挑战又是最为关键的工作,如果不能将业务专家的经验“全盘”挖掘出来,那就缺失了知识萃取的原材料,遗漏了可能最为关键的知识点。

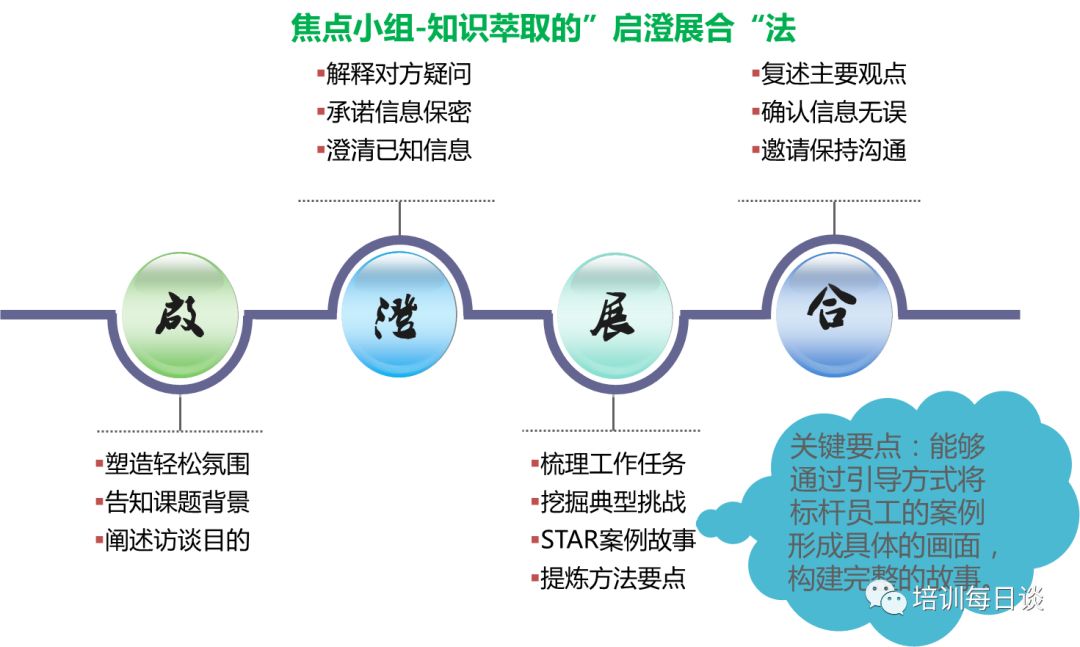

我们为大家提供两种专家经验挖掘技术:一对一访谈和一对多焦点小组。

一对一访谈考验的是引导技巧,这包括提问、聆听、深挖、场景还原等要求,对于引导者的要求就是能够帮助业务专家将场景完全还原出来,最为关键的经验往往在细节中。

一对多焦点小组同样考验的是引导技巧,要求引导者能够设计引导流程,帮助多个业务专家在现场还原优秀经验的场景,如果可以的话可以现场进行快速知识萃取,以可以快速确认。

建议,采取一对一访谈和一对多焦点小组相结合的方式,以挖掘更多的优秀案例。

知识萃取的过程就是总结提炼概括

提炼总结能力是职场人非常重要的能力,如果能在日常工作中及时反思总结,那其成长速度将大大提升。这里与大家分享3种方法。

一是“魔法棒法”

:给大脑一个魔法棒,在我们意识和潜意识中已经有大量可以萃取的经验,只需要给一个信号,就可以总结出有用的方法论。魔法棒是什么呢?

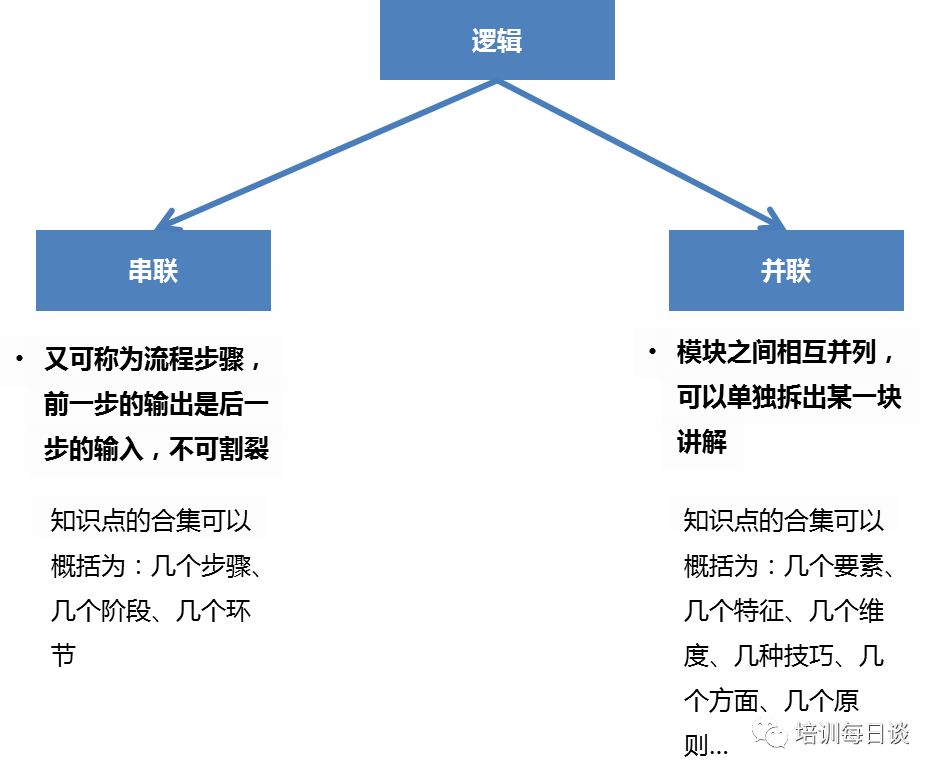

在总结提炼中,有一个非常好用的逻辑梳理方法,我称之为“串联”和“并联”,也可以称为“流程步骤法”和“关键要素法”。显然前者是将关键要点总结为几个步骤,常见的说法是“…的几个步骤,…的几个环节,…的几个阶段”;后者是将要点总结出来构成并列的关系,常见的说法是“…的几个特征,…的几个要点,…的几种方法等”。

魔法棒法,就是基于要萃取的内容,告诉大脑,我现在需要总结提炼了,比如针对向领导汇报工作,可以告诉大脑我现在要萃取“向领导汇报工作的几个步骤”,那现在就可以将刚才挖掘到的专家经验进行萃取了。再比如,也可以萃取为“向领导汇报工作的几个技巧”,然后根据萃取到的知识再进行逻辑整合。

二是关键词法:

关键词法就是将内容中的关键词进行汇总分类,并提炼总结。比如,在“向领导汇报工作”中,我们发现很多优秀的员工都会在工作过程中“及时向领导汇报工作进度”,那这里面的关键词就是“及时”“工作进度”。

三是拔高法:

拔高是从具体的技巧上升一个层次,到能力到道法到理念的层面,比如“七个习惯”就是将职场中高效能人士的行为进行进一步的拔高,概括为七个习惯。再比如,很多优秀的领导者很擅长为员工描绘未来团队的发展蓝图,用通俗的话就是“画大饼”,用有高度的话就可以总结为“描绘愿景”。

我曾经写过一篇文章,通过五步来进行知识萃取,分别为“找共性、看差异、挖实质、要拔高、建模型”(在《培训进化论》一书中有专门的解释,有兴趣的朋友也可以看一下)。

知识萃取的输出有工具、表单、方法论

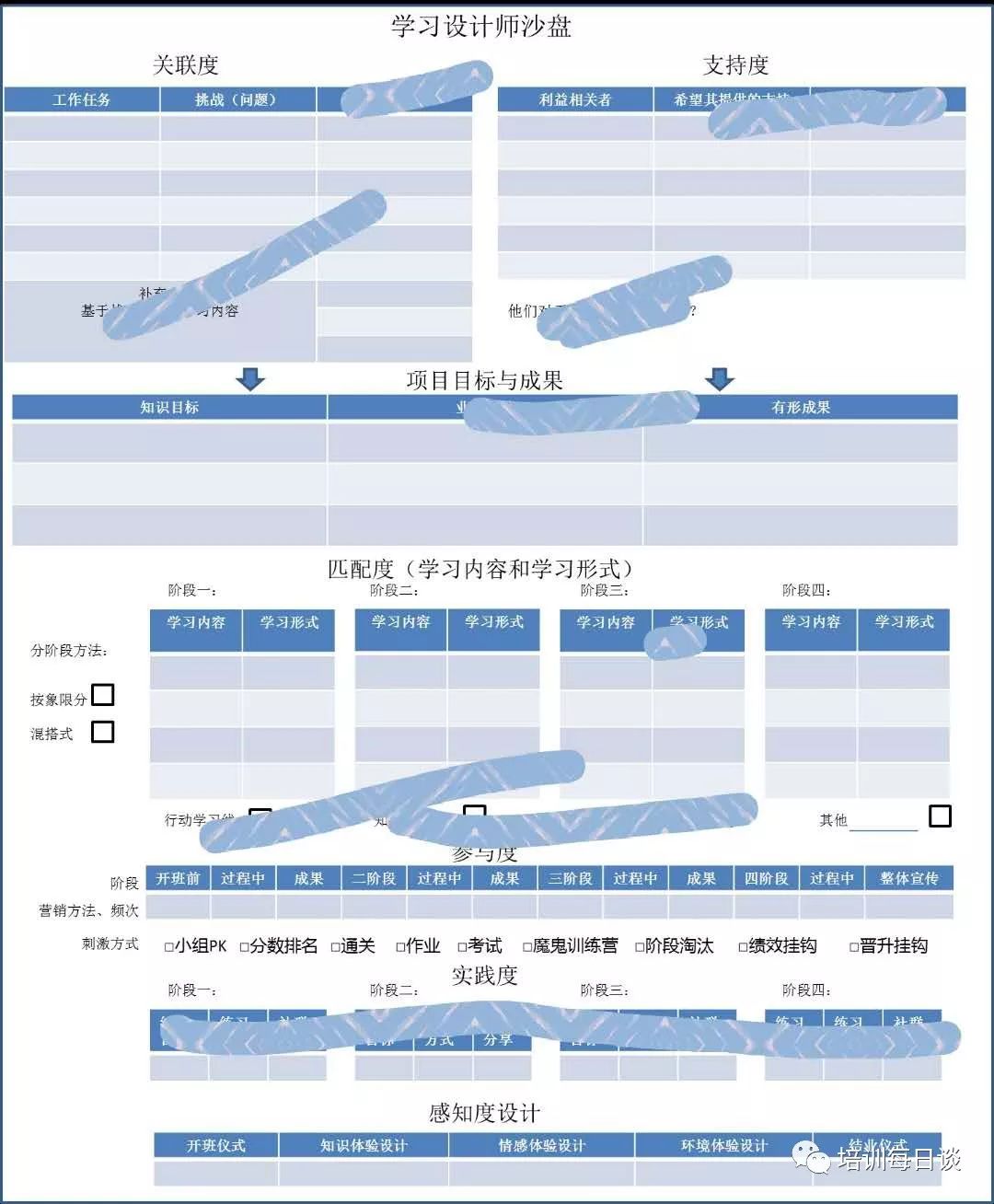

萃取的目标是为了应用推广,所以不能仅仅停留在理念观点层面,更重要的是基于前期萃取出的方法论更加落地的工具和表单,其实工具表单的设计并不复杂,但是他们体现的是方法论的内在逻辑,便于学员后期落地,有可能的话甚至能够固化到工作流程和系统中。比如,我们基于学习项目设计的方法论,在学习设计师课程里设计了7张表格,并整合成一张沙盘。学习过的学员,完全可以根据背后的方法论基于这些表格进行项目设计和运营。

(基于版权原因,做了处理)

同样,在《雕课工坊-知识萃取和课程开发》中,我们也设计了6张表格。

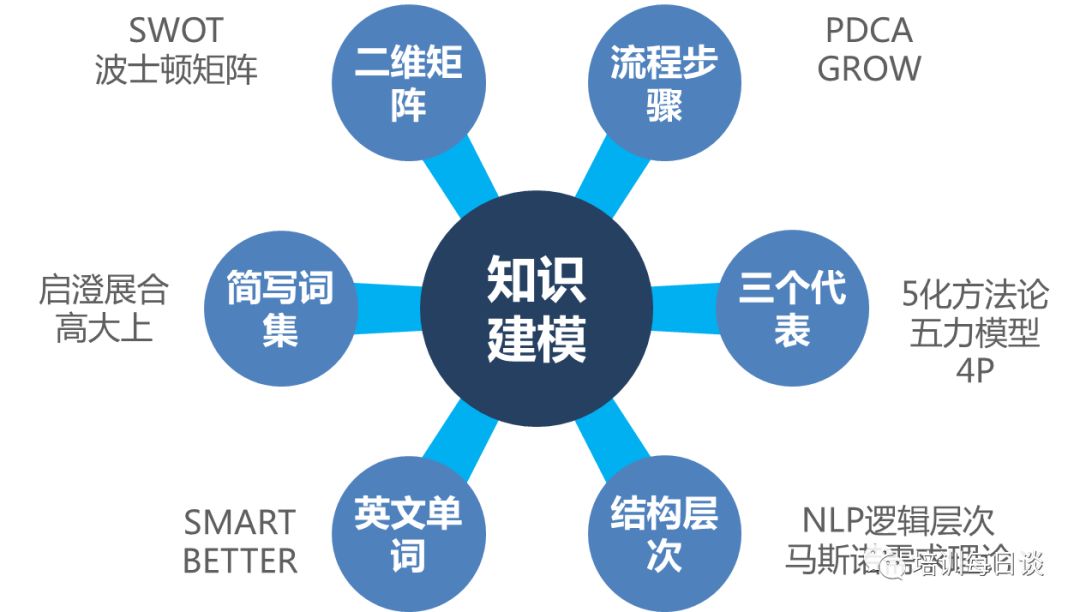

知识萃取的高级阶段是构建出模型

细数我们学过的很多经典课程,大都会有一些经典的模型,如战略解码的平衡计分卡、波士顿矩阵、营销中的4P、戴明环PDCA、绩效管理中的SMART法则、高效能人士的七个习惯、情境领导中的领导力模型等等。

所以知识萃取后,对方法论进行知识建模可以促进这些方法论的传播,提升课程设计的逼格。

1

、流程步骤法:

其实流程步骤法到处可用,因为我们在日常工作或生活中的做事逻辑就是一条时间线,先干什么,再干什么。非常经典的模型如PDCA,教练里的GROW,埃里克森教练的教练之箭等。

2

、二维矩阵法:

这是常见的一种建模方式,比如SWOT、波士顿矩阵、DISC等,将我们所要研究的对象找到两个非常关键的衡量维度,根据这两个维度分成四类,比如根据员工工作能力与意愿高低进行分类,根据产品的价格和档期分类。

3

、三个代表法(重复词法、排比法):

这种方法在政府工作报告中很常见,比如一个中心两个基本点、三个代表、八荣八耻、三严三实等;或者是经典理论模型中也非常常见,如战略分析中的五力模型、营销学中的4P等,