如果让你现在说出三个心理学家的名字,西格蒙德·弗洛伊德很可能就在其中。但在对美国心理协会(APS)会员的一项统计里,认同弗洛伊德研究的人数占总数的比例不超过 5%,这也许能大程度上说明,大众对心理学的看法和专业心理学实际情况间存在着巨大的落差。

所以下次如果有人在你面前说自己了解心理学,并搬出「弗洛伊德」、「精神分析」或者「原生家庭」等词汇的时候,你得仔细辨别一下,他谈论的是否是真正的心理学。如果你就是这个人,那么你之前以为的心理学,很有可能都是「伪心理学」。

「伪心理学」是如何伪装成心理学招摇撞骗的?他们往往会这样做。

不可证伪——怎么说都有理

当你做出一次冲动的决定后,会有人告诫你「三思而后行」;当你因为犹豫而错失良机时,会有人奉劝你「该出手时就出手」。讽刺的是,他们往往是同一批人,或是「为了你好」的父母,或是幸灾乐祸的损友,他们手里攥着一个叫「世俗智慧」的法宝,而这个法宝也是「伪心理学」的利器。

类似的伪心理学还存在于谚语、俗话和常识之中,例如:

-

你俩性格一冷一热,从心理学上说刚好互补,肯定能长久

-

你俩性格都很沉稳/活泼,从心理学上说十分契合,肯定能长久

-

你俩性格一冷一热,从心理学上来说差异太大,分开也是正常的

-

你俩性格都很沉稳/活泼,从心理学上说会产生疲劳,分开也是正常的

无论任何原因,任何结果,这样的伪心理学都可以被拿出来解释一番,既然把所有情况都考虑进去了,自然万物皆准,免疫证据。世俗智慧这样的「后见之明」不仅无法被反驳,即便在预测未来时与结果不符,他们也能搬出另一套世俗智慧,解释为什么预言会产生偏差,然后再次证明之前没有犯错。

原生家庭可能就是当下典型的,被拿来解释任何心理问题的「后见之明」:和父母沟通有障碍——原生家庭问题;和伴侣沟通易争吵——原生家庭问题;和孩子没有交流——原生家庭问题;甚至和领导相处不愉快,也可能是将父母的形象投射到了领导身上,归结起来还是原生家庭的问题。如果你不承认,那是因为你不愿意面对自己的原生家庭问题,你越抗拒承认,说明你的原生问题越严重……

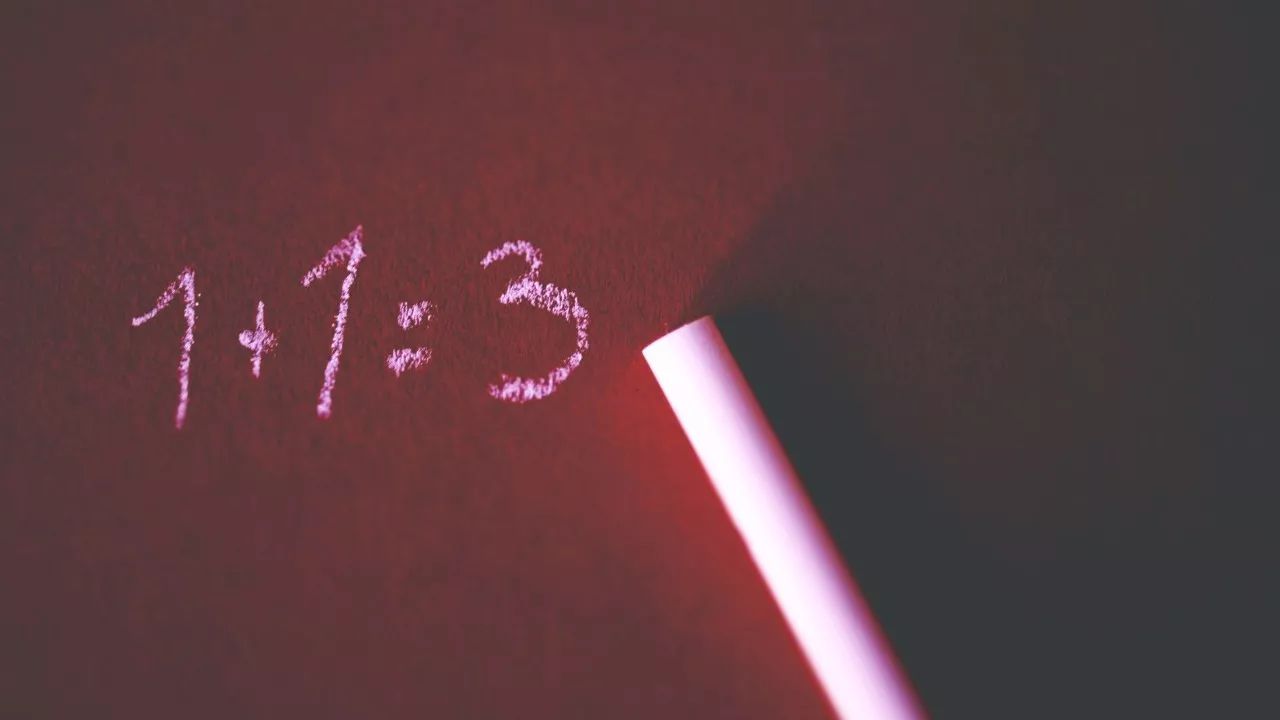

这种怎么说都有理的特质,科学术语就是不可证伪(不存在被证明是错误的可能)。基思·斯坦诺维奇在《这才是心理学》中举了一个不可证伪的例子,以说明不可伪证的荒谬性:

我发现大脑里住了两个小精灵,它们有能力控制大脑许多区域的电化学过程,简单地说,它们基本控制了一切事情。但是有一个问题阻止我们看到它们,那就是小精灵有能力发现任何对大脑的入侵(外科手术、X 光、核磁共振等),一旦觉察到有人在探测它们,它们就会消失。

拥有正常逻辑的人都知道「小精灵」并不存在,但类似无法证实的伪心理学却大行其道。因此只要下次再听到有人向你阐述某个心理学的理念,拿某个术语来解释原因。先问他一个问题,这个解释有没有可能是错的?什么情况下能证明它是错的?犯错的概率有多大?

只有可被证伪,才能去伪存真

。

顺从直觉——讨好认知吝啬鬼

真正的心理学不仅有被证明是错误的可能性(可证伪性),被证明是错误的可能性看上去都还不小(反常识),而伪心理学恰好相反。

快速阅读下面几个观点,你觉得哪些是真正的心理学,哪些是伪心理学?

-

单亲家庭的孩子会不如双亲俱在的家庭中长大的孩子

-

暴力电影和游戏会导致儿童成长后有严重的暴力倾向

-

小时候被虐待的孩子,长大了肯定会虐待别人

答案公布,全部都是伪心理学。

如果你答错了,很正常,因为这些观点很符合我们的常识,甚至我们身边还有不少这样的例子。如果你答对了,也不能说明你的心理学知识有多专业,可能是你逻辑相对其他人更严密。

究竟单亲家庭的孩子哪些方面「不如」其他孩子?「不如」的具体标准是什么?暴力倾向和暴力电影的相关性有多少?「严重」的定义是多严重?「肯定会」是指 100% 的概率吗?

伪心理学并不理会这些问题,它只负责把关键信息「单亲」「暴力」「虐待」这些能引起情感波动的词传达给你,让你产生同情和恐惧,再加上几个模棱两可的形容词,简单的对比和因果关系,一个伪心理学理论就诞生了。这些观点,能被大多数人接受,甚至还被某些心理咨询师当成事实,仅仅是因为它符合我们的直觉。

当一个伪心理学观点和人们第一反应的判断是吻合的,就会比那些「反常识」的心理学观点更容易被接受。如果一个观点与我们的常识相违背,我们则需要依靠各种证据和例子,严苛的约束条件,才会慢慢接受它并替换掉我们之前与之矛盾的观点。这个过程实在是太消耗我们的精力了,花费的时间也太长了。

假设我们从起床开始,每一次思考和行动时都消耗这么多的精力,估计还没到吃早餐就已经累趴下了。如果我们的祖先在草原上遇到野兽时,还在思考接下来如何反应,恐怕早就成为了狮子的早餐。而那些在野兽威胁下幸存的人,都有一个共同点:脑子里住着一个「认知吝啬鬼」。

人类在思考问题时,大脑对认知资源的分配和使用极为吝啬,我们称之为「认知吝啬鬼」。对这种简单认知机制(认知吝啬鬼)的默认偏好,意味着人类通常是不够理性的。而这个认知吝啬鬼的偏好,就是不断减轻自己的工作负担,「能少动就少动,能不动就不动」。

基思·斯坦诺维奇在《超越智商》中对人们脑海中的认知吝啬鬼有一个生动的比喻:

假如你的朋友开了 20 英里的车送你上飞机,而你的航班需要飞行 750 英里,离别时他可能会祝你「一路平安」。但实际上,他在返程驾车时发生意外的概率是你飞行 750 公里时的三倍,身处高风险的一方反而祝福较为安全的一方~原因就在与我们直觉上觉得坐飞机相较于汽车更危险,即便有确凿的证明飞行安全的数据摆在我们面前。

在判断交通工具的安全性上,认知吝啬鬼并没有给我们造成多大的损失。不过一旦认知吝啬鬼被伪心理学讨好并利用,往往会让我们掉进巨大的认知陷阱:传销、诈骗、占卜……全部都是利用人们的认知缺陷赚上一笔,最后还把黑锅扣在了心理学的脑袋上。

伪心理学太多,真心理学都不够用了

伪心理学不仅具有「无懈可击」,顺从直觉的特点,还往往能根据大众的注意力千变万化,层出不穷:当婚恋类节目热播时,总会出现一批情感专家教大家恋爱心理学;当亲子类节目走红时,虎妈狼爸如何教育孩子的畅销书被大家抢购一空;近年来,认知升级成为主流,大脑只开发了 10%,一万小时理论改头换面,又重新登上成功学的讲座……

以至于真正的心理学相比于这些伪心理学,反而成了「弱势群体」。基思·斯坦诺维奇在撰写《这才是心理学》时感慨,写作第 10 版的初衷与第 1 版时并无两样,心理学被大众误解的状况 30 年来并没有实质性的转变。就像心理咨询师被问到最多的三个问题:

你知道我现在在想什么吗?

你会催眠和解梦吗?

你们平时都做什么?

这一方面体现了普通人对心理学的误解,也说明现在的心理学已经被大众万能化了。不管你是在成长、学习、职场、情感、家庭中遇到了问题,都可以通过学习心理学来解决,如果不行,就换个流派再来一次。

还有各种公众号、大 V 网红,打着心理学的旗号,将原来的情感故事、心灵鸡汤、占卜通感包装一番,变成「十二星座恋爱心理」、「100 条你不可不知的心理学常识」、「只有心理学家才知道的秘密,朋友圈都转疯了」贩卖给饱受心灵煎熬的受众。

伪心理学一张嘴,心理学家跑断腿,只要大众对心理学的需求不断,「伪心理学」就会有市场。与其揭下伪心理学的万千面具,不如揭露心理学的本来面目,通过对心理学的「求真」,从而掌握学会「辨伪」。

求真才能辨伪——心理学是一门科学

既然要寻求真正的心理学,首先要知道,心理学虽然是一门年轻的学科,但他的确是一门科学,既然是科学,就必须满足科学的要求:

1、应用系统的实证主义;(基于观察的实践)

2、产生公共、可重复的知识;(可证伪,可重复)

3、研究可解决的问题。(可解决、操作主义)

这三条标准正是区分科学心理学和其他伪心理学的分水岭:

-

系统的实证主义,需要心理学通过具体的实验证明来找寻规律,而不是停留在「某研究表明」、「某专家认为」;

-

产生公共、可重复的知识,要求所有的心理学论文,能发表在经过同行评审的科学期刊上,并且在经过重复实验后得出相同的结果。

-

研究可解决的问题,为伪心理学登堂入室关上了最后一扇窗户,那些咬文嚼字的本质主义者和抹黑既定事实的相对主义也失去了攻击的武器。

这三个要求,将心理学的研究与实验、变量控制、数据统计等科学方法联系起来,不再是某个心理学家个人的体验和假设(没错,说的就是你,弗洛伊德)。如果某个新出现的心理学理论,无法满足上面几点,或是研究的实验不够严谨,或是没有通过保证知识公开性的机制,或是无法被检验和证伪,则都不能称作是心理学。

一旦我们通过这种求真辨伪的方式,养成批判性思维和概率性思维的习惯,掌握科学素养,练就一双「火眼金睛」,任何伪心理学和伪科学都不能再骗过你的法眼。■

想获取更多真正的认知心理知识,来开智部落吧!在这里,遇见异类,品读经典,创造输出。全新 2.0 即将开放招募,更多内容,更多玩法,全面升级,敬请期待。

点击阅读原文,即刻预约!

点击阅读原文,即刻预约!