------据说搞村镇的都关注了我们------

目前,国内外相关领域学者对于社区评价指标体系的理论研究多体现在宜居社区的层面。如2007年中国城市科学研究会发布了《宜居城市科学评价标准》,

2009

年重庆市发布了《重庆宜居社区建设导则》

[1]

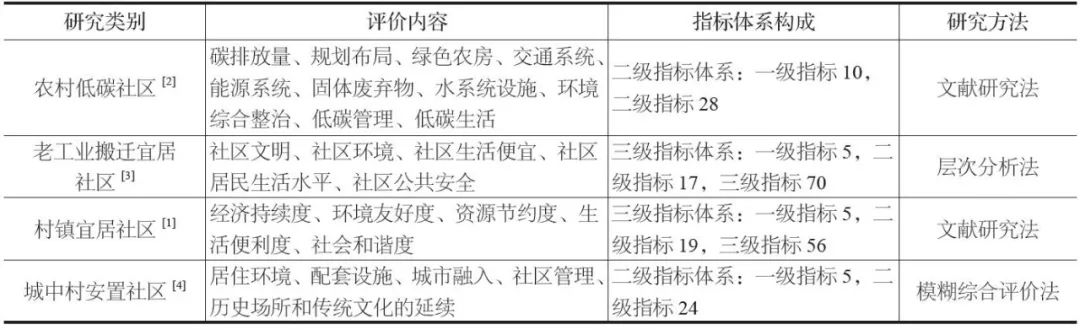

。随着新型城镇化的不断发展,诸如和谐社区、智慧社区、低碳社区等概念被提出,与此相关的理论研究中,表现在《智慧社区评价指标》《农村低碳社区试点建设指南》《生态小区技术导则》等国家有关部门正式文件的颁布。笔者通过文献研究法列举了四种与本文类型相关社区的评价指标体系,为本文小城镇安置社区的地域适应性评价提供了切实、可靠的理论基础(表

1

)。

表1 不同类别社区的评价指标体系

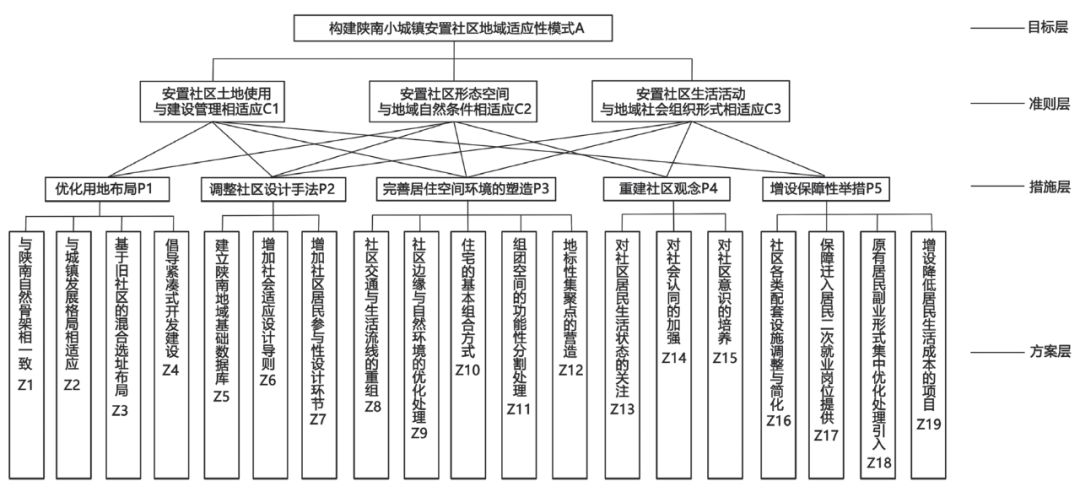

通过对陕南小城镇实际建成社区的考察和理论分析,提出影响安置社区地域适应性的因素,并按照要素之间的相关性程度,形成多层次的分析结构模型,共四层,分别为目标层、准则层、措施层、方案层。四层关系通过框架图说明相互的递进和从属关系(图

1

)。

图1 陕南小城镇安置社区地域适应性层级分析模型

a.用地布局

陕南小城镇安置社区地域适应性首先表现在与城镇的用地关系上,其评价内容主要表现在以下四个方面:(1)安置社区应充分发挥陕南自然山水骨架优势,充分利用山地、水域等自然环境,并与社区居民日常生产和休憩结合布设积正分(

+

);山水环境与社区之间无联系则不计分;社区与自然环境交接处杂乱且存在安全隐患积负分(

-

)。(

2

)安置社区用地应符合城镇上位规划的发展思路,其中,用地选址与城镇总体规划相一致积正分(

+

);相反积负分(

-

)。(

3

)推行混合选址布局模式,避免移民与城镇原住民在空间上的隔离,保证城镇公共资源的公平共享,使得移民能真正融入城镇社会环境,采用该模式的积正分(

+

);未考虑则不计分;用地布局独立,远离城镇公共中心积负分(

-

)。(

4

)陕南地区可建设用地紧缺,人地矛盾突出,在安置社区开发建设中,充分利用镇区及闲置用地,紧凑开发积正分(

+

);无关则不计分。

b.

设计手法

首先,陕南移民搬迁工程已经实施到第七个年头,移民搬迁的相关数据量已达到一定积累,在进行社区规划时,搜集基础资料,建立当地的基础资料数据库,进行数据分析积正分(+),反之不计分。其次,为确保陕南移民总体目标的实现,应进行生态移民社会适应性研究,并增加社会适应设计导则,建立积正分(

+

),不建立不计分。最后,针对特色的移民群体,建立

“

广泛参与

”

的社区营造机制更为有利,国内学者根据居民在设计过程中的作用大小将参与类型划分为间接参与、咨询参与、部分设计参与、全设计参与四种[6],参与程度逐渐加强。在积分中,全设计、部分设计参与积正分(

+

),间接参与、咨询参与不计分,不参与积负分(

-

)。

c.居住空间环境

居住空间环境因子是激发移民新群体社会交往的条件。凯文·林奇提出了构建城市意象的五项基本要素,分别为:路径、边缘、地区、节点和地标

[7]

,陕南小城镇安置社区的空间环境构建也从其中提取核心思想,具体的五项要素在安置社区中分别指向不同的空间特征。

(1)路网结构能够体现陕南地区传统的行为方式与空间观念,采用交通与生活流线有效叠加的积正分(

+

);路网未考虑当地土地利用方式及空间特色的不计分;社区人车混杂,存在安全隐患的积负分(

-

)。

(2)经调研发现,小城镇安置社区边缘往往为山体线、农田、河道、过境道路等,在合理利用边缘地形、地物构建社区活动空间的积正分(

+

);分割处理,不联系的不计分;未做任何处理,存在安全问题的积负分(

-

)。

(3)针对移民群体,在住宅组合的方式上,考虑居住空间与副业生产空间一体的组合形式积正分(

+

),未考虑的不计分。

(4)组团空间即对应节点,在安置社区中,组团节点进行功能性分割,将节点处理为可种植空间、养殖空间、观赏空间等空间形态的积正分(

+

),简单绿化处理的不计分,缺乏规划、不实用的积负分(

-

)。

(5)安置社区的社会联系主要以居民日常生活和定期的集会、节庆、祭祀为纽带,安置社区中广场、公园、建筑物等可作为居民节事集聚点。设计中考虑具有地标性质的居民集聚点营造的积正分(

+

),不考虑的不计分。

d.社区观念

根据国内学者的相关研究总结,移民搬迁过程中往往容易对个体移民群体的生产和生活造成三个负面效应:个体移民就业障碍、对社区资源不公平占用加重、贫困文化萌发[8],此三方面负效应在规划设计中予以避免或体现切实解决路径的积正分(

+

),未考虑的不计分。

社会认同的核心是文化认同,构建传承

—

有机更新为一体的文化空间,可以使移民群体的社会认同得到加强,满足并体现的积正分(+),未考虑的不计分。

社区意识的培养主要表现在日常交往方面,如移民群体的消费偏好、经济收入、价值观念等,在设计中应注重日常交往方面的功能塑造,考虑的积正分(+),未考虑的不计分。

e.增设保障性举措

应根据前文所述建立的地域基础资料数据进行分析,调整与简化相关公共服务设施,实现城镇公共资源共享,满足要求的积正分(+),未做调整的不计分,配套设施不能满足居民基本生活的积负分(

-

)。

移民搬迁改变了移民中部分弱势群体的就业成本,减弱了就业欲望,应在社区规划设计中结合基础资料数据增设二次就业岗位,设立的积正分(+),未考虑的不计分。

原有居民往往通过各种副业形式来补贴家庭经济,在搬迁安置中,这部分副业形式往往消失,因此,在规划设计中应加入设计,加入的积正分(+),不考虑的不计分。

移民群体最为关心是生活成本问题,因此,在规划中应加入可以降低移民群体生活成本的设施,如农具仓储区、畜禽养殖区、小规模当季蔬菜种植区、沼气池等,设计中融入此项内容的积正分(+),未考虑的不计分。

陕南小城镇安置社区的地域适应性评估是多因素影响下的目标评估,在下文因子权重的确定中运用层次分析法,具体步骤如下。

第一步:将各因素层次化。第一层为目标层(A),第二层为准则层(

C

),第三层为措施层(

P

)

,

第四层为方案层(

Z

)。

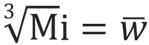

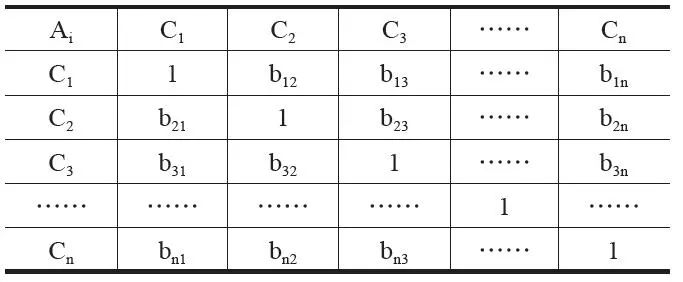

第二步:构造判断矩阵。每一层次各因素的相对重要性采用数值形式(主要根据调研数据、统计资料和专家意见综合权衡后得出)给出判断,并写成矩阵形式,如要比较措施层(P)中的五个因素对上一层准则层(

C

)的影响程度即要确定措施层

P1

至

P5

在措施层各因子中所占的比重,按照

1~9

比例标度对重要程度进行赋值,构造判断矩阵(表

2

、表

3

)。计算出矩阵各行的乘积

Mi

,再由求得的

Mi

计算得各行的三次方根,即:

,

最后由

,

最后由

得到各指标的相对权重。

得到各指标的相对权重。

表2 度量重要性等级表[5]

注:如判断结果介于表中相邻标度值之间,则取8,6,4,2,两比较因子之间互为倒数。

表3 判断矩阵

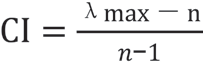

第三步:一致性检验。为了保证计算结果合理且有效,需对各层判断矩阵进行一致性检验。根据

,可求得矩阵的一致性指标。

,可求得矩阵的一致性指标。

CI与

RI

之比称之为一致性比例

CR

,即:

CR=CI/RI

,

CR

可以用来判定矩阵能否被接受(表

4

)。若

CR

<

0.1

,则说明有满意的一致性,这时可用求得的

W

作为

n

个目标的权重。

表4 平均随机一致性指标值和临界特征值[5]

通过各因子评价内容,对指标进行量化。采用Hildebrand Frey评价方法

[9]

:将小城镇安置社区方案层的指标等级简化为好(

++

)、较好(

+

)、不好不差(

+-

)、差(

-

)、很差(

--

),并赋予

2

分、

1

分、

0

分、

-1

分、

-2

分,满分为

2

分。这

5

个分值表示为对小城镇安置社区地域适应性越强,分值越大。根据调查的数据和文中提到的方案层各指标评价内容,将信息进行汇总后求平均值,最终得出安置社区方案层

19

个指标的得分。

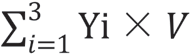

计算求和。首先将针对某社区的评分值汇总统计带入方案层Z(权重值),求得各措施层的分值,再将得分与措施层

P

的权重值相乘,得出准则层的指标得分。第三步将准则层的得分与权重相乘求和,确定陕南小城镇安置社区地域适应性的最终得分。公式如下:

小城镇安置社区地域适应性=

。

。

式中,Yi表示准则层指标的得分值;

V

表示为准则层的指标的权重。

小城镇移民安置社区地域适应性评价不仅作为规划设计师对于设计方案的反思,同时也是移民群体、社区物业管理检测与评价一个社区是否适于移民群体各项生活指标的有效途径,本文以陕南汉中市硖口驿镇二期安置社区为例,该社区目前处于规划设计评审过程中,笔者根据论文主题对该社区进行跟踪调查,对本文中构建的模型进行实证检验(图2)。

图2 硖口驿镇二期安置社区规划布局图

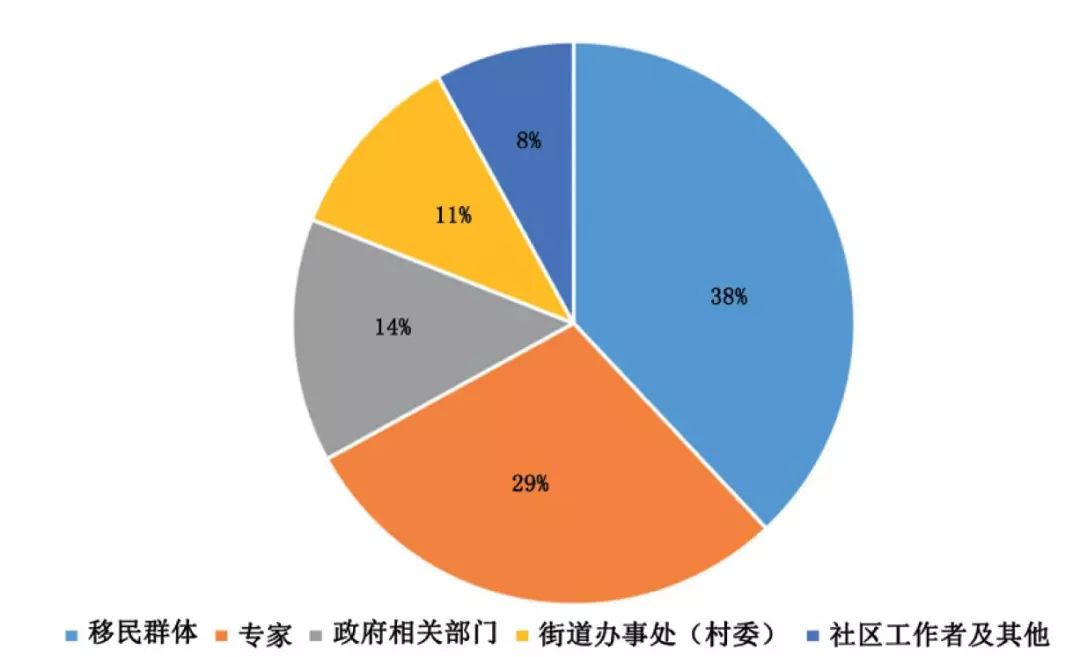

小城镇移民安置社区地域适应性评价体系主要由五个评估主体构成。五个主体按照层级分析模型对移民安置社区进行综合评价。需要特别指出的是,受评价主体年龄层次、受教育程度、个人素养等影响,安置社区的评价结果也将有所区别。为了使评价结果更具科学性、可靠性,本文选取了移民群体、专家、政府相关部门、街道办事处(村委)、社区工作者及其他五个主要角度进行评估。

本次共选取127名相关评价主体,采用问卷调查的形式,不同评价主体的权重分配有所区别,其中移民群体和专家所占权重值较大(图

3

、图

4

)。通过发放设计好的问卷,回收后统计各项指标的问卷结果,结合上文计算方法得到各指标的权重值,加权求和得出最终结果。

图3 问卷发放情况统计图

图4 评价主体权重分配图

a.各层评价因子权重确定

以准则层三项评价因子为例,首先依据收集到的专家问卷及意见构建三阶矩阵(表5)。

表5 准则层权重分析矩阵

根据公式求得W1=0.2583,

W2=0.6370

,

W3=0.1047

,经一致性检验,求得

CR=0.0332<0.1

,可作为准则层权重。

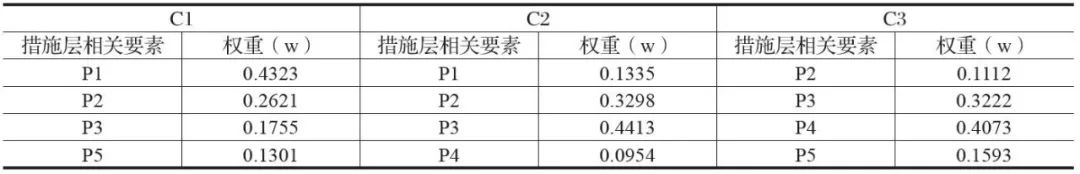

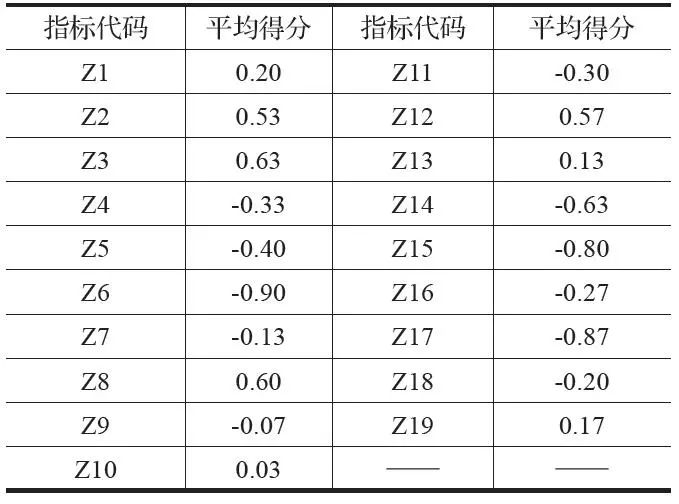

同理建立矩阵关系,得出措施层、方案层的权重(表6、表

7

)。

表6 措施层各因子相对于准则层的权重

表7 方案层各因子相对于措施层的权重

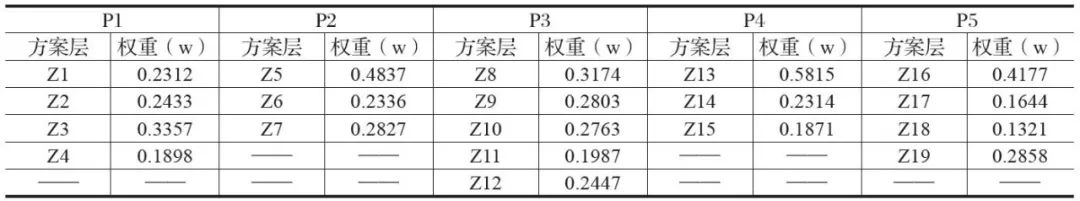

b.问卷评价结果

根据收集的127份有效问卷汇总整理得到评价结果(表

8

)。

表8 评价主体问卷得分汇总表

c.加权求和

由层次模型,从低到高,依次计算各层得分,由表7权重值与表

8

平均得分相乘求和得出措施层各项分值。优化用地布局(

P1

):

0.3240

、调整社区设计手法(

P2

):

-0.4404

、完善居住空间环境的塑造(

P3

):

0.3126

、重建社区观念(

P4

):

-0.2198

、增设保障性举措(

P5

):

-0.2336

。

计算准则层得分:C1:

0.0491

、

C2

:

0.0149

、

C3

:

-0.1045

。

计算目标层得分:C1×

W1+C2

×

W2+C3

×

W3=0.011

。

a.结果分析

最终该社区的地域适应性评分为0.011分。接近于简化等级

3

级,即:不好不坏(

+-

),从中可以认为从策划与设计方面看该社区地域适应性一般。小城镇安置社区地域适应性评价指标体系中的每个因子都能从不同的角度反映该社区地域适应性的状况,文章秉承着客观公正性,对该社区进行综合评价。

b.评价过程分析

首先分析准则层指标得分,三项分值中最高的为C1社区土地使用与建设管理相适应(

0.0491

),表现为评价主体对社区的位置、周边环境相对满意,这也与策划设计中安置社区建设在新镇区内,区位条件优势明显保持一致。

C2

社区形态空间与地域自然条件相适应(

0.0149

),这也反映出无论设计者还是移民群体最为关心的是自身根本需求

——

居住条件,居住条件的好坏直接影响移民群体的生产和生活,要想移民群体能搬得出、稳得住,首要条件即为创造移民群体需要的居住空间。在基本的生活需求解决后,人们才关注周边的邻里关系,扮演邻里角色,进行交往活动,从C3社区生活活动与地域社会组织形式相适应(

-0.1047

)即可看出规划中对此项内容考虑薄弱,未能有效解决移民进入社区后的后续生活、生境问题。

其次措施层五项指标中,三项得分为负值,分别出现P2、

P4

、

P5

,其中最低的为调整社区设计手法(

P2

),很直观的说明了设计者往往是站在利益角度,规划方案设计与编制对移民群体的切身利益考虑甚少,多数套用同类型项目,缺乏研究支撑。而其他两项,设计者在方案中也考虑不全,增设保障性举措(

P5

)与重建社区观念(

P4

)都可以从方案的细节处体现出来,如是否预留供移民进行副业生产的用地,社区命名等都属于细节设计。对于绝大数设计单位来讲,过多注重规划方案的平面布置,如此表现该方案在优化用地布局(

P1

)、完善居住空间环境的塑造(

P3

)得分相对较高。根据调研访谈时感受到此两项内容对评价主体来说最好理解,也是最能直观呈现在主体面前的,因此该项的分值也是最为真实有效的。

最后分析方案层中涉及到的19项指标,根据问卷结果显示,

19

项指标中没有达到

1

级较好(

+

)水平的指标,全部集中在

1

到

-1

区间范围内。其中有

11

项得分为负值,

P2

涉及到的三项指标

Z5

、

Z6

、

Z7

全部为负值,说明方案设计中对调整社区设计手法这项内容没有做考虑。而另外多项负分出现在

P4

与

P5

,这与前面评价分析一致,设计者对此类内容未做实质性研究,仅停留在表层。

P1

下的四项指标有三项内容为正,基于唯一一项负值得分为

Z4

,主要体现在方案中用地不集约并占用部分农田。

P3

中所涉及的五项指标,两项得分为负,其中

Z9

(

-0.07

),表现在方案中对社区与南面山体、周边农田未做优化处理,其中还涉及到占用问题;

Z11

(

-0.30

),体现设计者对组团空间的处理不当,未做详细划分,基本为半开放空间,以观赏游憩为主,未考虑其他功能。

通过对评价过程与结果的综合分析,直观的感受到该社区的策划设计中所暴露的缺点,笔者根据相关研究对问题提出指导性对策与建议。