近日,山东聊城一起“刺死辱母者”的血案引发全社会广泛关注。因不堪忍受母亲被多名催债人欺辱,22岁男子于欢用水果刀刺伤4人,并导致其中一人死亡。2017年2月17日,聊城市中级人民法院一审以故意伤害罪判处于欢无期徒刑。于欢提起上诉。

今天上午,山东省公安厅通过官方微博@山东公安 通报:对媒体报道的聊城于欢故意伤害案即“辱母杀人案”,山东省公安厅高度重视,26日上午已派出工作组,赴当地对民警处警和案件办理情况进行核查。

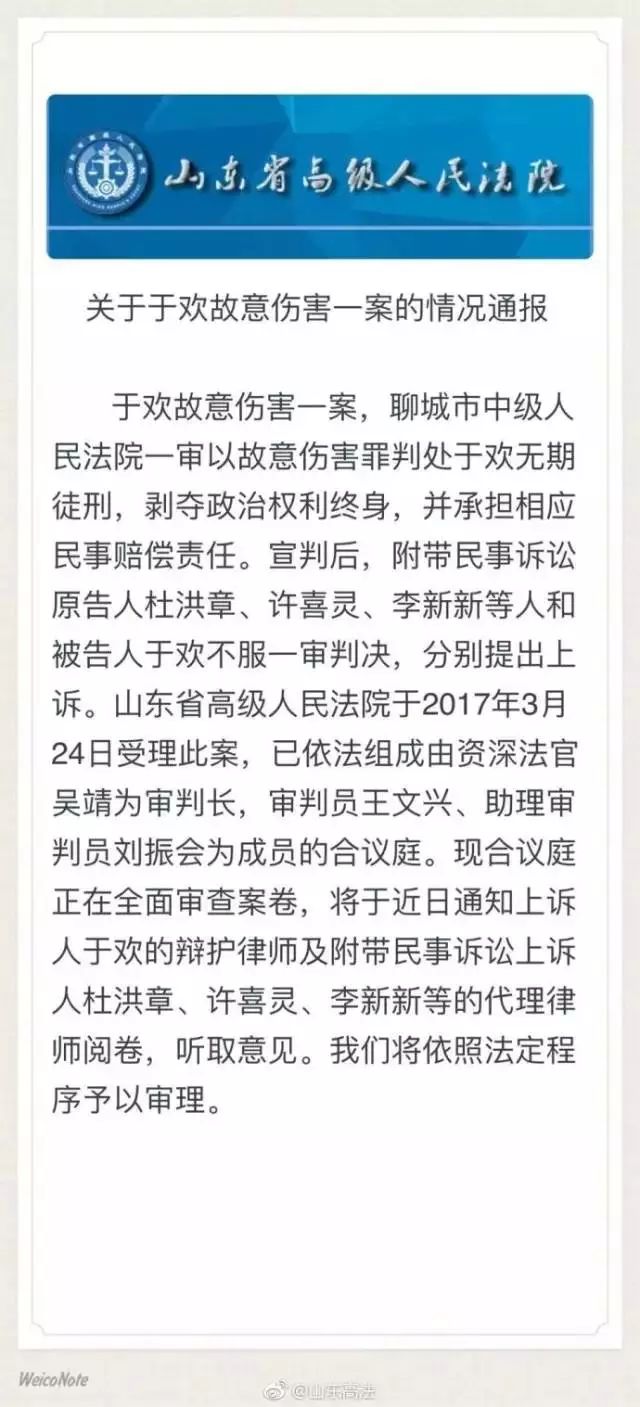

山东省高级人民法院今天也通报了“辱母杀人案”情况:已受理当事人上诉。现合议庭正在全面审查案卷

,

并于近日通知上诉人辩护律师等阅卷

,

听取意见。将依照法定程序予以审理。

最高人民检察院今日也发布消息称,已派员赴山东阅卷并听取山东省检察机关汇报,正在对案件事实、证据进行全面审查。

对于欢的行为是属于正当防卫、防卫过当还是故意伤害,将依法予以审查认定;对媒体反映的警察在此案执法过程中存在失职渎职行为,将依法调查处理。

山东源大工贸有限公司因资金周转困难,创办人苏银霞向地产商吴学占借款135万元,月息10%。在支付本息184万和一套价值70万的房产后,仍无法还清欠款。此后,遭到吴学占涉黑组织成员杜志浩等11人暴力催债。

据之前媒体报道和一审判决书,2016年4月14日,在经过辱骂、抽耳光、鞋子捂嘴等长达一个小时的凌辱之后,杜志浩当着苏银霞儿子于欢的面脱下裤子,用极端手段污辱苏银霞。当晚,接到工人报警后,当地民警赶到案发地了解情况,说了一句“要账可以,但是不能动手打人”后随即离开。警察走后,情绪激动的于欢拿起桌上水果刀乱刺,致4人受伤。被刺中的杜志浩自行驾车就医,却因失血过多休克死亡。

2016年12月15日,聊城市中级法院开庭审理此案。庭审中的争议点在于,于欢是故意杀人还是故意伤害,以及是否构成正当防卫。一审法院经审理认为,于欢面对众多讨债人长时间纠缠,不能正确处理冲突,持尖刀捅刺多人,构成故意伤害罪。为何不认定正当防卫?法院认为,在对方未使用工具且派出所已经出警的情况下,被告人及其母亲的生命健康权被侵犯的危险性较小,不存在防卫的紧迫性。

△《南方周末》刊发《刺死辱母者》引发热议。

其中的“辱母情节”,其手段之卑劣,性质之恶劣,可以说近来无案出其右,全然站在了社会道德的对立面。而“是故意杀人还是故意伤害”,“是否构成正当防卫”,“警方是否存在不作为”等争议也热透网络。

人民日报评论

辱母杀人案:法律如何回应伦理困局

昨天,一篇《刺死辱母者》迅速刷屏。

母亲被索债者当面凌辱,儿子情急之下刺死一人——最简单的描述,凸显的是此案引来舆论哗然的原因:

当一个人或其近亲正在遭受难以忍受的凌辱时,奋起反抗造成一定后果,司法应该如何认定这一行为?

当地法院的一审判决认为,这并不构成正当防卫,因为对方未有人使用工具、派出所已经出警,于欢母子的生命健康权被侵犯的危险性较小,“不存在防卫的紧迫性”。尽管本案二审尚未启动,但是,舆论的争议却显示出法律条文所不能涵盖的更深层意思。无疑,此事切入了一个关于法律与伦理的命题。

虽然涉及一些具体细节的争议,比如,警察在离开接待室后,是准备离开还是仅仅外出调查,但最主要的争议,还是集中在于欢是否正当防卫或者防卫过当上。尤其是,于欢由于母亲和自己被侵害而产生强烈情绪的情况下,是否犯下了故意伤害罪。

舆论的强烈反应提示我们,

应该正视此事发生之时的伦理情境,站在当事人的角度更多考虑。

在某种程度上,也正是这样的伦理情境,让很多人在讨论这一案件时,不仅基于法律来做出自己的判断。

他们考虑更多的或许是,当至亲之人遭遇侵害时,自己能以怎样的方式去保护他们?当巨大的凌辱降临在自己或者亲人身上时,是忍受凌辱还是挺身抗暴?当处于无法逃脱的困境中时,要如何维护自己与亲人的尊严?

法律的社会功能是什么?可以说,

法律不仅关乎规则,还关乎规则背后的价值诉求,关乎回应人心所向、塑造伦理人情

。此案在半年过后掀起舆论波澜,正是因为其中蕴含着许多人的伦理诉求和情感诉求。

换句话说,在很多人看来,于欢的行为不仅仅是一个法律上的行为,更是一个伦理行为。

而对于判决是否合理的检视,也正显示出在法律调节之下的行为和在伦理要求之下的行为或许会存在的冲突,显示出法的道理与人心常情之间可能会出现的罅隙。也正是在这个角度上看,回应好人心的诉求,审视案件中的伦理情境、正视法治中的伦理命题,才能“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”。

也正是因此

,转型期中国的法治建设,无论是立法还是司法,需要更多地正视这些人心经验,正视转型时代保护伦理价值的重要性,从而把握好逻辑与经验的关系、条文与人情的关系、法律与伦理的关系。

《中华人民共和国刑法》第二百三十四条:故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。