石人,本名石鹏飞,浙江湖州人。八十年代中后期开始在《星星诗刊》《青春》《诗选刊》《诗江南》《诗刊》等全国文学期刊发表诗歌近三百首,曾获《星星诗刊》《飞天》等诗歌奖十余种,有部分诗歌作品被译介至港台英美和日本。中途停止创作近

20

年,这

20

年正是网络论坛、博客、微博最旺盛的时期,他也从未涉足。近年复出。系浙江省作协会员。

石人

汪叔隔十天半月来我家一次,都是晚饭以后,胳肢窝下夹两本书,用报纸包着,沿着小西街墙角低头走来闪进我家天井,到得里屋,拆开报纸,递给我父亲两本书,父亲转身从床的里侧取出另外两本书交给汪叔,然后两人坐下喝茶聊天,聊的基本都是书里的情节,开心之处会翻开书,两个脑袋凑一起阅读。在昏暗的三十瓦白炽灯下与我父亲轻声津津乐道各种各样的在我听来是极为新奇的故事。有一天,我趁父亲不注意,偷偷把枕头下面的书取出来,拆开报纸,黄色封面的《珍妮姑娘》,紫色封面的《新珠》,那应该是我阅读的最早的两本外国小说,那一年我十四岁,居然在极有可能被父亲发觉的危险之下非常顺利地读完这两本书,不知道为什么,之后很长时间里,我都沉浸在珍妮和烂子二个女人之间设想着自己的角色,仅限于她们两人,而绝不会是玛格丽特或者凯瑟琳。这种阅读的乐趣和异域场景的新鲜感,可能就是激发我对外国文学的兴趣和鼓励我长期阅读的最原始的动力,也是因为这个原因,我会轻易记住外国作家的名字和文学作品中人物的名字,因为他们复杂而又冗长的名字从我嘴巴里念出,舌头快速的转动给我带来了无以言表的快感,这个能力在若干年后的工人文化宫诗社里,在众多诗友面前,我顺溜地念出“特朗斯特罗姆、麦克迪尔米德、罗伯特

·

潘

·

沃伦”这些名字的时候,确实给我带来了极大的虚荣的满足。

你会被你所喜欢的东西所改变,有时候达到失去自己全部身份的程度。懂事以后,知道了我出生的这个江南古城有着近三千年历史,紧靠太湖而得名为湖州,东苕溪与西苕溪汇合城中,溪水湍急,

霅

然有声,故名为霅溪。一九八一年隆冬的一个下午,我从小西街四十五号惯性出门,经过仪凤桥,拐进衣裳街,窄窄的街道人流灰暗。穿出衣裳街东侧一条一条的狭长的弄堂,就可以来到宋朝大诗人张志和泛舟而过

霅

溪的馆驿河头。衣裳街两边一个接一个紧挨着的是箍桶铺、修鞋铺、五金店、成衣铺、教堂、配钥匙修钟表、卖老鼠药、卖菜籽、卖花生糖,最让我感到神奇的是所谓的卖旧电池添加剂,在废旧电池凹进一面的铝皮上用铁钉钻三个小孔,加入少许盐粒状的东西后居然可以迅速让电筒重新亮起来。一种起死回生的光芒,就像是一个艺术作品,总是被赋予超出其创造者的生命的意义,至今给我留下深刻的印象。来到红旗路口,周生记馄饨店飘出的香味让我忍不住咽下口水,必然的条件反射,是因为中午只喝了两碗早上剩下的稀饭。这里是湖州人最可炫耀的地方,丁莲芳千张包子店、慕韩斋药房、王一品斋笔庄,还有几个绸庄,蹲守在这仅仅二百米左右的路段里已经超过一二百年。法国梧桐枯败的落叶洒向道路两边,在寒风中三三两两无聊地旋着圈。很多年以后,我记住了一句话:无论过去是愉快还是悲伤,它永远是一块安全的领地,这仅仅因为它已被体验。

对面是邮政大楼,所谓大楼也只是一幢两层楼房,建于民国时期,青灰色砌砖砌柱的外墙,四十年前日本人曾经在此大楼做过司令部,与马路对面五十年代建造的两层楼土黄色泥沙外墙的红星旅社形成鲜明对比。大楼右边是邮寄收取包裹的大厅,实木地板平整,木柜台在昏暗中显得锃亮。左边是报刊门市部,约五米宽开间,四米进深,玻璃柜台里面、柜台后面木质的货架上是五花八门的报刊杂志,营业员始终在耐心地给你一本又一本换着杂志,直到你翻遍所有感兴趣的并获得满足,最后无论买或者不买,她都不会对你有任何表情的变化。

那一年我应该是十六岁,对这里感兴趣,缘于一个老人,他身穿陈旧发硬的黑呢大衣,头戴一顶绿色护耳毡绒棉军帽,除非下雨,每天以绝对不可阻挡的架势推一辆轴轮车从马军巷“咵咵咵”地压着沥青路面,开赴而来,车架上用木板订成一个大箱子的车身,漆成绿色,车箱上倒置两只方凳,到了大楼门口,取下一方凳,自己坐好,另一方凳紧挨推车一侧放好,然后拿出一只六寸的白色搪瓷杯,手伸进车箱拎出一把竹篾外壳的热水瓶,搪瓷杯倒满开水,最后再拿出一个纸盒剪成的牌子,竖在车箱上,上书“代写信件”。

老人姓钮,四九年前是国民党部队的文员,写得一手好字,二个哥哥死在战场,而他终身未婚,要供养老母亲,时至今日只能靠替人写家信补贴糊口。

经常会有四五十岁的农村妇女,请他代写家书,他会仔细询问各种细节,然后一气写成,再念给那妇人听,直到那妇人连连点头并掏出两毛八分钱,两毛是稿费,八分是邮票,信封免费。老人会负责把信件封好投进旁边的绿色邮筒。

我对他感兴趣,起先完全是出于他的一手蔡襄体的漂亮硬笔行楷,颜真卿的饱满和王羲之的俊秀,完全没有因为他的书写工具是一支极为普通的蘸笔而有任何缺失。星期天我都会去他那里,时间长了,竟成了忘年的朋友。所以,待书信写完,凳子落空,我就可以坐上去,一老一少,无话不谈,有时他还会从箱子里摸出几个煮熟的冷土豆,分给我,剥去皮,蘸着盐,他一口开水我一口开水,所有的话题都是围绕我感兴趣的,我所有知道的书法家的闲杂趣事、我所读到过的小说里面的人物故事:玛格丽特、瞳子、林道静、保尔·柯察金、娜斯金卡、薇拉、玛德莱娜和杜洛瓦,我惊讶他知道得居然比我要清楚,还有他亲历战争的记忆和所有的细节,几乎都给我捋了一遍,很多次说到二个哥哥战死的场景,老人就会浊泪纵横,从大衣口袋掏出一块皱巴巴的手帕抹眼泪。这一天,照例天南地北扯了一会儿,老人从车里拿出两本书,而其中就有一本《世界文学》。递给我,指指那个报刊门市部:“你要看看这个,很有用,那里很多。”然后,他自己翻开一本绿色有网格本封面的书,书名是《唐璜》。我则毫无目标地前后翻弄这本《世界文学》,目光终于停留在目录中的一行标题,“勃莱”两个字吸引了我,我用湖州话轻声读出,忍不住偷偷笑出声:外国人居然有这样的名字,干吗要“一夕谈”,勃莱不都是在早上吗?

早晨迟到,问有什么该干。

没有什么。农场今天更美了。

风吹枫叶,草也摇曳作伴。

树更高,我的书棚连影子也渺小。

莫管孩子,让他们瘦得像萝卜干!

没有钱,让你的老婆去着急!

你一生像醉鬼的一梦!

你已经一个月没梳头了!

当时我真的不能读懂这一首诗,但是一个极具中国古典气息的题目,一个喜欢中国白居易的美国诗人,从此我就没有忘记过罗伯特·勃莱,从此再也没有疏落过所有可以找到的他的诗,这是我第一次接触《世界文学》,同时也是第一次记住了翻译家“王佐良”。自那以后,我留意了里边那个报刊门市部,《世界文学》到了就买下,其他外国文学杂志,我都会站在柜台外面像模像样地翻看一遍。

如此时光持续了一年。一九八二年,秋天,红旗路与人民路交汇处的二轻工业门市部的玻璃橱窗里,展出了我参加“华东六省一市青少年书画大赛”获奖的一幅人物肖像画和一幅书法,我兴冲冲到了邮政大楼门口,想让他去看看我的书画作品,但是老人不在,我走进那个报刊门市部,营业员告诉我,早上钮爷爷从凳子上倒下,被路人送进医院了。连续几天,再连续几天,老人一直没有出现,从此就再也没有出现。这对于我是一个极大的刺激,直到现在,我只要经过这个地方,恍如还可以看到他躬身写信的样子,甚至多年以后独处的时候还会想起他说过的每一句话,就像米沃什的一首诗中所写:

然后,在幻想中,一个假想的城市升起。

在他哥特式的塔顶之间燕子飞舞。

一个老年人站在窗前

他已见过许多的城市,

几乎自由了,他大笑着

却没有重返任何地方的打算。

(米沃什《堙没》李以亮译)

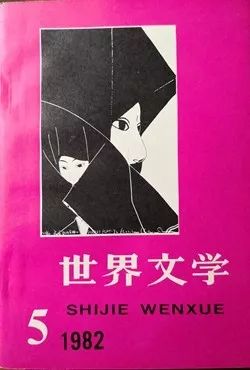

那一天,我走进报刊门市部,最新一期的《世界文学》就在右前方的架子上,一幅黑白的文乐木偶版画嵌入玫红的封面,她斜侧的脸,默然地看着我身旁的一切!

我回家劈开毛竹筒储蓄罐,取出所有的分币,再跑回来,买下了最新一期《世界文学》,女诗人米斯特莱尔的《徒劳的等待》,就是在柜台上完整读完的。除了聂鲁达,她是我知道的另一个智利诗人。当时还买下了前面几期,其中有一期的博尔赫斯作品小辑,仿佛启动了我的灵魂,他成为了影响我写作的起源。《别离》《诗的艺术》《老虎的金黄》,我在以后很长一段时间里可以完整背诵下来。他如交叉小径的花园一般覆盖着浓重神秘甚至充满离奇鬼魅想象的结构,他奇特的用词,语言之外的延伸空间产生的无限张力,给我带来了全新的阅读快感。也就是从这一天起,收集并且买齐每一期《世界文学》的念头,像钉子一样扎进了我的脑子,而我渴望的就是那些大师的盐粒,可以让我发出光亮。

对于米沃什诗歌尝试着全面解读开始于一九八八年,在杭州西湖边六公园旁边一家外文书店弄到了台湾诺贝尔文学奖全集影印版中“伊利提斯、米洛舒、卡内提”的一本合集,内有《米洛舒诗选》,他富含哲理,以幽默戏谑的口语化诗句切入人性和生活本质,无疑给了我全新的阅读思考。

记得弄回来这一本影印集回家进门第一件事情就是翻出了《世界文学》李野光翻译的《俊杰》组诗做了比较,在当时的年龄,我感觉台湾版中文翻译的语言柔软,没有体现埃利蒂斯(即上文出现的“伊利提斯”)诗中气象恢弘、希腊历史与传统文化交融之下宽广厚实的诗歌内涵,所以并没有让我喜欢。但是之前读了一九八一年第一期《世界文学》刊发的韩逸翻译的米沃什的六首诗,却让我如饿狼一般穷凶极恶地到处寻觅米沃什的诗歌。第二天找到工商局文案室喜欢诗歌的美女朋友,直言晚上要到她管理的文案室复印《米洛舒诗选》,一拍即合,当晚用了几个小时,复印了整整五刀复印纸,当时那个年代复印纸价格不便宜啊!装订以后每人一本,已是半夜十二点,欣喜若狂!此为题外话,不再延伸。

湖州是一个极小的城市,那个时候与外面的交流极为稀少,想要及时了解最新的外国文学动态,只能去那个报刊门市部订阅或者购买,《世界文学》《外国文艺》《外国文学》,是首选的三种期刊,至今还留存在脑子里的外国诗人和小说家的作品,无不是通过以上三种期刊的译介而获得记忆的收藏。

“这个过程就是历史,历史需要无数次的研究,它不限于我对历史的爱好、重视和思索,历史不是切断在我面前的一段朽木,它与我的此时此刻和我的明天和未来是形成一个延续的有着血液流通的统一体,它是可以让我认知观照自我和社会的母体。”多么精彩。

当你跑回家中,

对那可疑的坦诚之辞大彻大悟,

才意识到灵魂总是可恶地

与这些新鲜而微薄的变化有关。

很多年以后读到布洛茨基这几行诗,我又忍不住想起那个老人,和递给我的那一本《世界文学》……

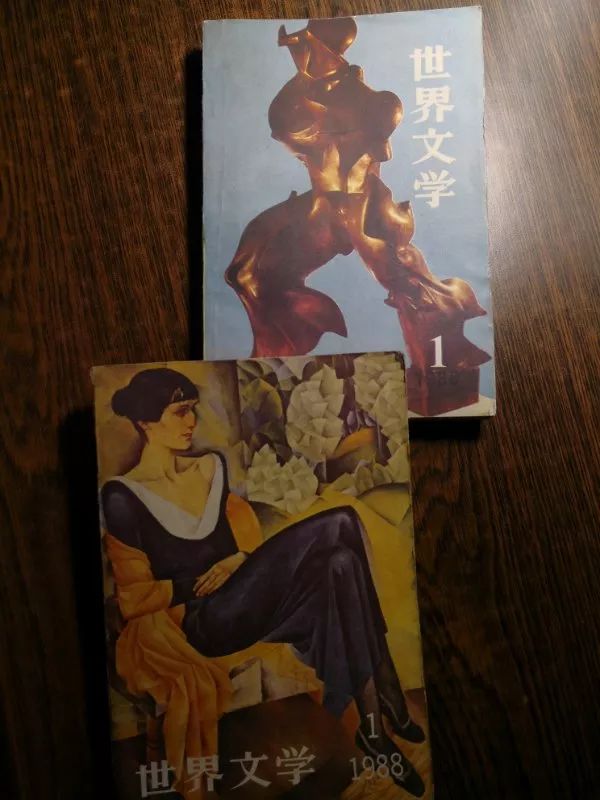

一九八六年春节,以意大利雕塑家博菊尼(又译波丘尼)一幅极富动感的雕塑作品照片作为封面的新一期《世界文学》让我直觉到这一期里面的内容非同一般。封面上这个昂首阔步的人物,用青铜雕成的飘然曲面组成,在变动的节奏中仿佛连续行进的人体在疾速的前行中向后飘动,完美地融进了新印象主义和立体主义绘画元素。

翻开目录,首先是袁可嘉翻译的北爱尔兰诗人西默斯·希内,这于我是一个非常陌生的名字,当时我最喜欢的英国诗人是麦克迪尔米德、W·S·默温、狄兰·托马斯和艾略特,而这位希内以日常口语写的诗是“为了认识自己,使黑暗发出回音”,这真的给了我很长时间的困惑,直至今日,我还在百读不倦之中。赵振江翻译的博尔赫斯、帕斯,又让我感觉与王永年翻译的是两种味道。在无数个黑夜中可以让我情不自禁地高声朗诵《葡萄酒之歌》。在每次经受委屈以后,心里就会默念着乌拉圭女诗人胡安娜·德·伊瓦武鲁的《诗人的墓志铭》:

他要歌唱,

为了忘却

真正生活的虚伪,

为了记住

虚伪生活的真实。

(赵振江译,一九八六年第一期)

那一年,我莫名其妙地到处寻找意大利隐逸派三位诗人,他们以稍纵即逝的感受、虚幻的视觉和内心隐密的微妙情绪变化,非常迎合我二十岁那个年龄不该有的孤独和忧郁。另一个重要的原因是我要弄明白另外二位先后获得了诺贝尔文学奖,而为什么翁加雷蒂却没能获奖,我因此到处查阅所有与意大利文学有关的文章。自然而然,同样在这一期,意大利伊塔洛·卡尔维诺的一篇以超现实主义和象征主义手法,用构思诡异的新宇宙论的幻想却又充满着寓言式童话般色彩的《恐龙》,强烈地吸引着我到处去寻找《我们的祖先》,以至于他的《为什么读经典》所论及的三十一位经典作家及其作品,直到今天都是我阅读的一把钥匙。阅读是快乐的,我们只为快乐负责,爱情和失败,变化和永恒,幻想和现实,荒诞地构筑世界的想象和恣意随性的描述就是他给我们快乐的最好注解。也就是在那一天,我知道了这么一位给了我们无尽快乐的一流大师,却在前一年的九月因脑溢血逝世,与诺贝尔文学奖失之交臂。卡尔维诺也是我能够记住生卒年份的为数不多的大师之一。

卡夫卡、詹姆斯·乔伊斯、米兰·昆德拉、博尔赫斯、纳博科夫、里尔克、曼德尔斯塔姆,这些与诺贝尔文学奖失之交臂的大师,克尔恺郭尔早已经为他们超越历史的价值判断的沉重伟大写下了定论:“每个人都会被记住,但每个人的伟大程度是与其期望成正比的,有的人因期望可能之事而伟大,有的人由于期望永恒而伟大,但是,最伟大的人乃是那期望不可能之事的人。每个人都会被记住,但是,一个人的伟大程度是与他奋力企及之物的伟大程度成正比的”。而上述这些虽未能获得诺奖然而其作品却超越了诺奖本身意义的伟大人物,皆已长居于《世界文学》。

……

利索地把泥炭截短,切开,把土

撩过肩,为找好泥炭,

一直向下,向下挖掘。

白薯地的冷气,潮湿泥炭地的

咯吱声、咕咕声,铁铲切进活薯根的短促声响

在我头脑中回荡。

但我可没有铁铲像他们那样去干。

在我手指和大拇指中间

那支粗壮的笔躺着。

我要用它去挖掘。

西默斯·希内《挖掘》袁可嘉译

一九八六年第一期

剪贴,是我当时阅读以后最重要的资料收集工作,这个工作属于我的一种私活,仿佛是我对生命的另一种挖掘,挖掘出可以“穿透生命之根觉醒着我的意识”的白薯。每一种到手报刊只要有我喜欢的诗文,都会被裁剪下来,然后贴在十六开的速写本上,但是唯独对《世界文学》不忍下刀,不仅仅是其本身便于保存,可以放进书橱,更多的是出于莫名的原始情结。

译诗剪贴本,其实是出于当时翻译文本的欠缺,对西方欧美诗歌的无知和焦虑,更因为不懂外语,使我每天都处在自我的怀疑之中,或者是过于信任仅有的文本。就我个人而言,与其他诗人在针对外国译诗的准确性和二次创作问题上的态度不同,我从不会发表任何见解,但是,我用自己的方式:尽可能多地对照翻译文本,从中寻找到我认为最准确最接近原文的译本,这完全是私密的,不能示众的,因为我们每一个诗人,甚至是翻译家,都有各自的语言密码、语言籍贯、语言个性、语言历史,语言有着无限的感官音量和深度的潜能,它有自己神秘的工作特性,诗人或者译者对这个工作特性起着决定性的作用,这个作用与历史和哲学无关。词语进入诗的语言就需要诗人给予它们彼此间相对的运动趋势,形成语言的摩擦力,在这个力的影响下,语言会带来它的复义性,这种复义性可以被交叉重复利用。诗的语言缺失了复义性,意象就没有意义,这是我对外国诗翻译最本能的认知。

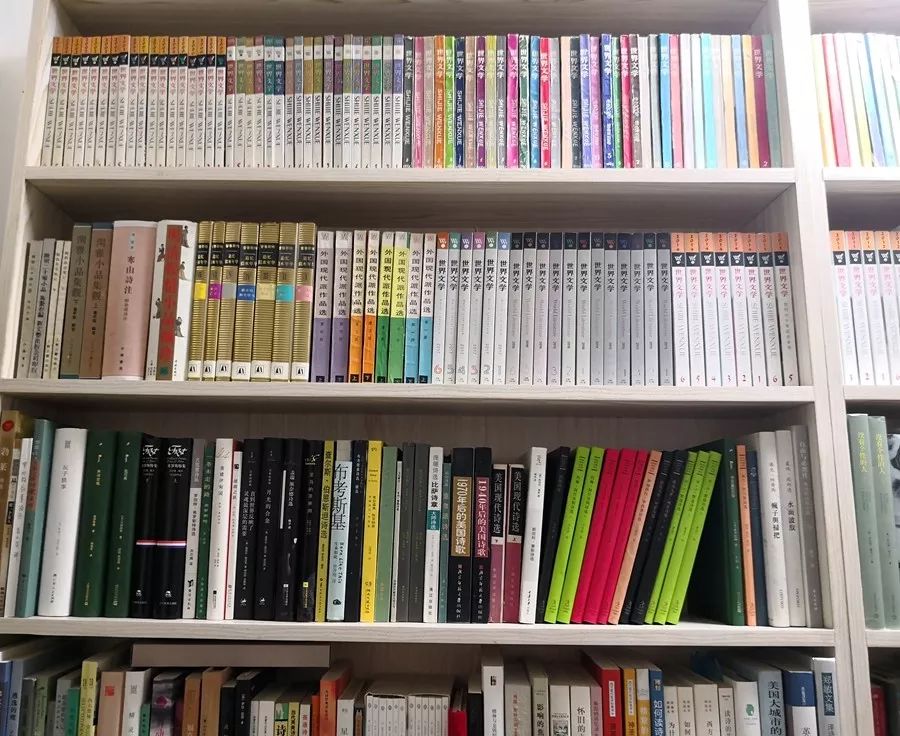

本文作者石人先生的部分藏书

《世界文学》有着精通各种语系的强大编委,我信服它的译文始终是最权威的,就在我写这篇文章的时候,一位经常可以在一起聚会的女翻译家说了一段话,大意是说目前国内的诗歌翻译太过泛滥,制造文字垃圾的速度惊人!译者缺少原则底线,改译乱译,而读者又缺少判断标准,盲目认同。她甚至羞于早年随手放在网上的翻译习作,现在视翻译为畏途,每一份新译都会校对几十遍。尽管如此,她仍然越来越看轻翻译的价值,认为这是短命的,昙花一现的。历史上,有长盛不衰的经典作品,但是鲜有长盛不衰的经典翻译作品,时过境迁,语言很快就过时,因此,每个时代都要对经典做出新的翻译。所幸,我自八十年代从无意到刻意接触世界各国优秀诗歌,所阅读的翻译作品,几十年了,至今几乎被视为经典的译诗,它们无疑是八十年代以后被诸多译者视为超越的标杆。王佐良、查良铮、袁可嘉、李文俊、郑敏、钱鸿嘉、汤永宽、赵毅衡、方平、罗大冈、王永年、王守仁、王央乐、绿原、高兴……,这些令我尊敬的翻译家,他们无不在《世界文学》留下了经典译作,正如郑敏在八十年末所说的:“当物质和商业的庞大泥石流向我和我的周围压来,想填塞我们心灵的整个空间,我需要保持自己内心岛屿的长绿,这需要大量的氧气和带有灵气的诗歌的潮润。”我想,这就是他们那一代人的信仰,他们的内心从不浑浊,他们的心灵从不干裂,这就是他们的译作可以成为经典存世的唯一理由。

我们在提及过去的时候总是喜欢虚构一些美好的情感,因为人们知道想要如实地重建过去那段流逝的岁月是不可能的。米沃什的这句话针刺一般扎进了我自以为是的虚妄的死穴。直到读了沃尔科特这几句诗,我猛然觉得,我又看见了自己:

有朝一日

你将怀着振奋的心情

欢迎你自己来到

你自己的门前,来到你自己的镜中,

彼此向对方的热情微笑

……

(《爱完又爱》黄灿然译,一九九三年第一期)

二〇〇五年前后,中国诗坛有了一个引人注目的现象,一大批十多年没写诗的诗人重操旧业又开始写诗了,他们在不同场合都认同一个说法,自称“归来的诗人”。其实“归来的诗人”这个提法早就有,上个世纪七十年代末,一批曾被划成右派的诗人当时就出过一本诗选集《归来者的歌》,他们也自称是“归来的诗人”。这些诗人在这两个时期中断写作,都是因为受社会的影响。一个是受政治影响,而九十年代中断写作的五〇后和六〇后诗人,大多是因为市场经济进程中生活的压力干扰了写作。九十年代中期以后,生活遇到了变故,二〇〇〇年对我来说是最低谷最昏暗的世纪之交,生活没有了任何着落,孤身带着年幼的孩子,茫然、无措和惶惑,全然没有了诗的环境和诗的心境,创作名正言顺地戛然而止。终于,在落魄得无法面对儿子期盼的眼神的时候,我不得不出卖所有的藏书,整整五辆三轮车,拉空了我整个世界,“生活的尖叫声在没有与可怕事件或者痛苦的心灵发生逻辑联系的时候,城市的黑夜包裹了所有的平庸”。整整二十年,为了失去的藏书我多次在梦中惊醒,多次在梦中痛心疾首而大声哭醒。然而,《世界文学》却始终未曾离开过我的卧榻,它是黑暗之中唯一给了我光亮的盐,它一直在尝试点亮我重新写作的心。

二〇一五年菊黄蟹肥秋正浓的日子,时隔二十五年重新与梁晓明取得联系后,叫上小雅一同前往,约定在杭州城西刘翔的藏书屋聚会。刘翔的藏书无法计量,在震撼和惊骇于刘翔藏书的情绪中的交谈,每个人对相同事物的不同观点显得更加独特和锋芒,此时,一本二〇一五年第三期《世界文学》的出现,显然是最合时宜的,它平静地躺在书桌上,翻开目录,话题全部围绕着贺骥翻译的格林拜恩展开,从他的博学,从他的生物诗到叙事诗,从他质地坚硬、智慧讽喻的诗行中揭示生活的丰富而又无能为力的现实场景,层层切入,以至于因为梁晓明和刘翔的巨量阅读而积累的深广的学识,使得那一晚最后的话题似乎成为他们记忆中最为华彩的对话之一。在他们激情交谈的背景中,我赫然看到自己日夜面对的《世界文学》,内心的虚弱在书橱玻璃的镜像中无处躲藏。在最无助、最可信赖和依靠的人和物逐一疏远的日子里,唯独《世界文学》紧紧与我相拥,安抚了我的孤独,直至今天,这也是让我可以始终看到大师星空的唯一窗口。那一天成为我值得纪念的日子。

至今,我完整收藏着自一九八〇年第一期以来的每一期《世界文学》,这个过程是困难的,如同写下这些的这个过程,它无法让我感觉到轻松,至少对于这个过程的起始,我有一种忏悔的沉重。它不同于一个经常提出的问题:一首诗究竟作些什么。而赫胥黎给了我这样一个答案:“世界本质上是诗,它的意义只是它本身。其重要性在于它的存在,以及我们觉知它存在:这是最大的神秘。”

2017年8月3日于湖州

载于《世界文学》2018年第1期

版权所有,如需转载请经公众号责编授权。

责编:文娟

校对:丹霞

终审:春华

世界多变而恒永 文学孤独却自由

《世界文学》征订方式

订阅零售

全国各地邮局

银行汇款

户名:社会科学文献出版社

开户行:工行北京北太平庄支行

账号:

0200010019200365434

微店订阅

★

备注

:

请在汇款留言栏注明刊名、订期、数量,并写明收件人姓名、详细地址、邮编、联系方式,或者可以致电我们进行信息登记。

订阅热线

:

010-59366555

征订邮箱

:

[email protected]

投稿及联系邮箱

:[email protected]