本文节选自《“爆改”马路——老住区“老年交通安全区”的规划策略研究》,原文刊载于《住区》2018年第2期

养老生活质量依托于老年人长期生活的

居住社区

。然而,这些社区老旧,机动车交通和停车混乱,人车矛盾日益凸显。如何在不明显改变社区机动车交通现状的基础上,

实现老人在社区里的交通安全

是宜居建设的重要内容

。本文详尽剖析了新加坡“老年交通安全区”的规划布局及更新策略,进而探讨了基于国内现状的适老化交通环境规划建设发展路径,并给出了建议。

新加坡“老年交通安全区(SilverZone)”规划建设经验对于我国具有较强的可借鉴性。首先,新加坡是国家型城市,人口560万,社会管理制度和国内类似。其基本社区治理制度是八十年代根据中国经验不断本地化而形成。社会治理分三个层级:市镇——选区——社区(居委会、邻委会),选区约有1.5~2.5万户居民,社区有1500~2500户居民,和国内的行政区——街道(办事处)——社区(居委会)三个层级及人口规模类似。其次,基于提高城市综合竞争力的国家策略,新加坡在养老政策上也推行低福利社会保障政策,同样也倡导社区居家养老生活方式,其养老社会环境和经济保障均比较类似。最后,新加坡老龄化问题同样也比较严重。其城市人口560万,老龄化比例为21%。比京上广等大中城市略高,借鉴参考性较强。

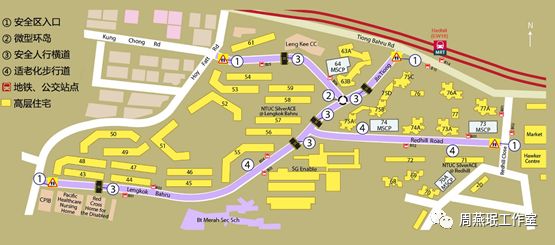

图1 新加坡Bukit Merah(武吉美拉社区)老年交通安全区

新加坡第一个“老年安全区”建设是对武吉美拉(Bukit Merah)社区的更新改造(图1)。该社区为高层高密度的老住区,主要道路交通体系为树状人车共行体系,建设年代较早,老年人人数较多且事故频发,2014年3月社区在陆路交通管理局(LTA)的支持下着手“老年安全区”的规划建设并同年完成,由于受到社区居民的普遍欢迎,截止2017年底,“老年交通安全区”又增建了3个并计划在2020年推广到35个社区。

作为项目的操作主体,陆路交通管理局同当地社区进行了积极对接,经过对现状诸多要素的调研,在用地属性、车行、步行、设施系统和运营管理五方面进行规划更新改造。

1)

用地属性

:对社区用地属性进行多功能调整

相关规划部门从规划用地属性入手,把该社区单一居住属性调整为

多功能用地

,并基于社区建设现状,改扩建了社区商业、餐饮和文娱设施,居民可就近取得较多的生活服务,既从源头上避免了多次跨越机动车道路的长距离出行,又增进了社区活力,有利于构建和谐社区。

2)

车行系统

:对机动车道路安全性改造

机动车驾驶速度过快是导致交通事故重要原因之一,要想使老人能在横过马路时得到安全保障,就需在道路设计上限制机动车在社区内高速行驶,需要通过对车行道路的平面、剖面及附属设施多方面进行改造。

3)

步行系统

:改扩建步行交通道路系统,实现人车分离

对步行道路进行补缺、增长、补宽等建设,使行人、自行车和机动车尽可能相互隔离,并把步行道路延长,驳接到城市景观慢行交通道路体系,给老人以舒适的散步环境,使步行成为老人的主要出行方式,促进了身体健康。

4)

设施系统

:增加公交站点、路灯等系统,完善标识系统

增建公交站点和公交换乘设施,对机动车、自行车等的停车设施进行改建和管理,在特点节点布置特定的标识,并完善了路口、人行横道等处的夜间照明。

5)

运营管理

:通过政策引导、宣传和管理达到目的

对老年人给予充分的尊重和人文关怀,进行宣教与安全知识普及,确保通行权益,并组织志愿者在步行道路被自行车停放、广告堆放等情况下进行处理。

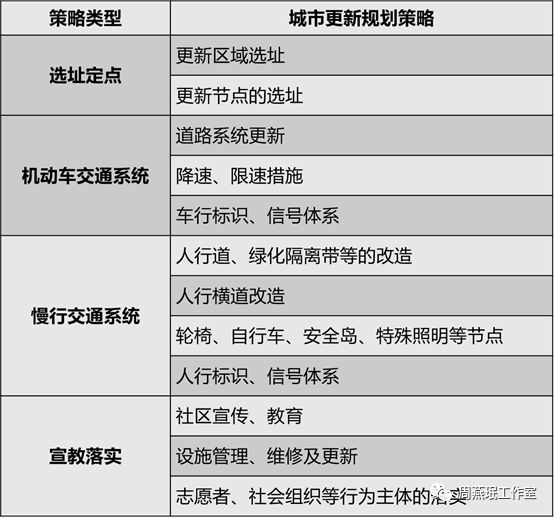

老年交通安全区的规划策略分为四部分(表1):

选址定点、机动车交通相关策略、慢行交通相关策略、宣传教育及落实

。各期详情如下:

表1 新加坡“老年交通安全区”规划策略分类

1)

项目选址策略:

通过人口普查,了解各个社区老年人数量及密集程度,根据人车混行程度,决定是否进行“老年交通安全区”的建设。

2)

更新节点选址:

在通往主要商业设施、商圈、菜市场、文娱设施和餐饮大排档等老年人常去设施的道路上设置人行横道

。

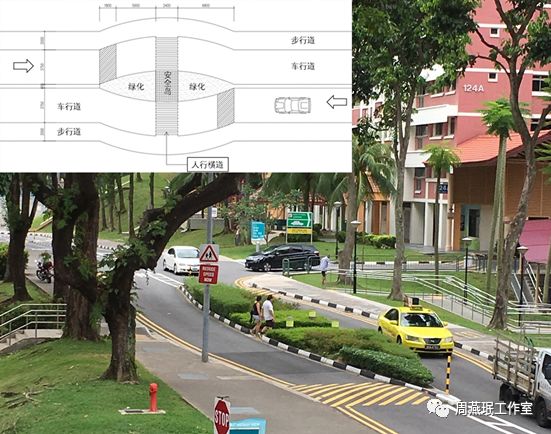

(图2)

图2 在通往菜市场的必经交通节点设置人行横道,保证老人安全

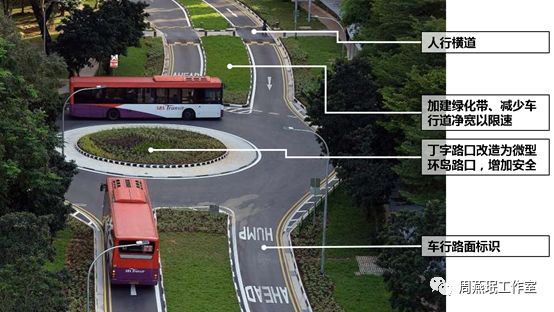

3)

机动车降速策略1:

改十字交叉路口为环形交叉口,除了降低机动车行驶速度外,它还能减少交通冲突点,保证车行安全

。

(图3)

图3 改十字路口为微型环岛,降低车速,保证车行安全

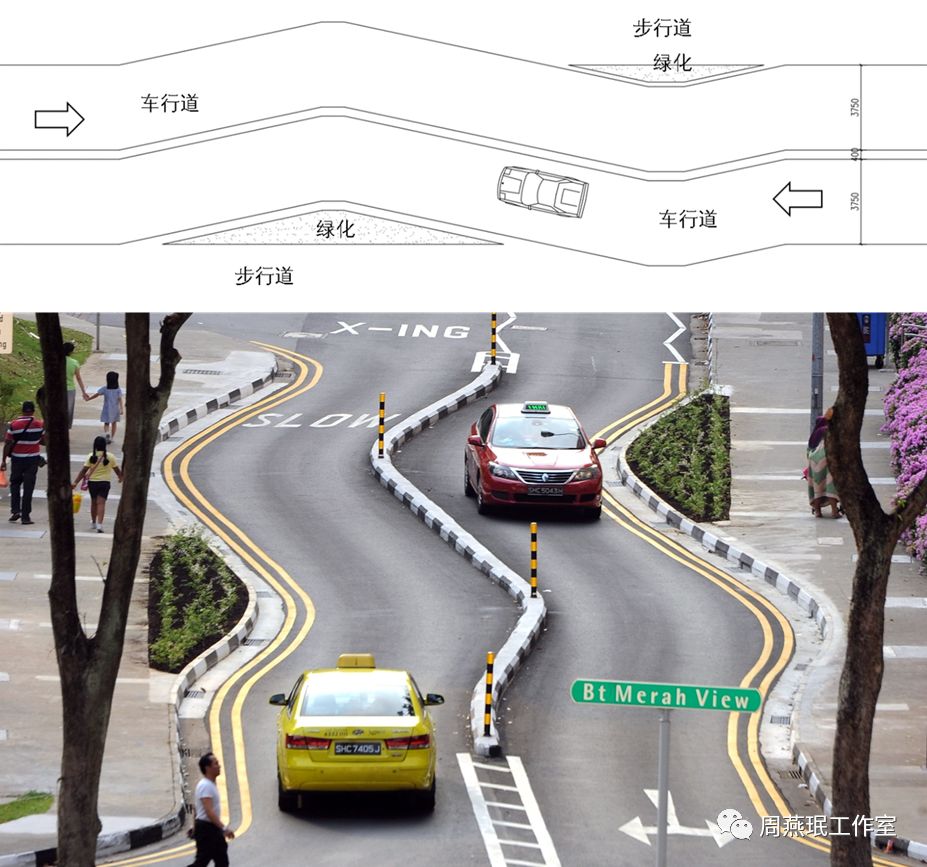

4)机动车降速策略2:

对机动车道路进行S型平面改造,在不减小道路有效通行截面的前提下,降低车型速度

。

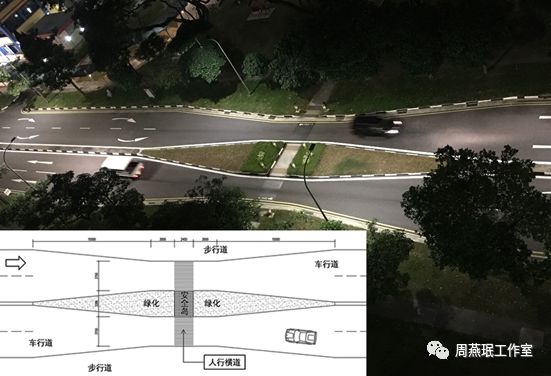

(图4)

图4 对车行道路进行S型改造,限制社区内机动车行驶速度

5)机动车限速策略3:

在机动车路面起拱造成机动车轻微颠簸,提示驾驶员已进入老年交通安全区,同时也避免了因困倦而造成的精力不集中现象

。

(图5)

图5 通过起拱造成轻微颠簸,避免车速过高,避免驾驶员困倦

6)人行横道的处理1:

保证道路通行宽度的前提下,设置梭型“安全岛”,使老人可以分两次横越马路,增加途中休息、观查、应对的时间,满足适老化需求

。

(图6)

图6 保证机动车通行宽度前提下,设置梭型“安全岛”,保障过马路老人的安全

7)人行横道的处理2:

在社区内的老人密集路段,进行“缩颈”设计,减少道路通行宽度,并增加梭型“安全岛”,保证老人的通行时间和安全(图7)。

图7 在老人密集区,通过“缩颈”型安全岛同时实现控制车速及过马路安全

8)提示策略1:

进入安全区的路面限速提示。在道路起点处的地面上,以荧光色的多横线提示已经进入“老年安全区”,并强调安全区内限速为40公里。(图8)

图8 在进入“老年交通安全区”的道路起点,提示限速40公里

9)提示策略2:

在车行道路进入“老年交通安全区”时,树立专用标识牌,以提示驾驶员降速并注意老人。(图9)

图9 在进入“老年交通安全区”的明显位置,设置领域提醒标识牌

10)特殊适应性策略1:

保证夜间照明亮度,增加反光柱,提示安全等候区域,保证老人通行安全。(图10)

图10 保证夜间照明亮度,设立反光柱,提示安全等候区域

11)特殊适应性策略2:

在半失能老人密集区域,通过起拱、安全岛和强路面标识,提示需充分注意使用轮椅的老人通行安全。路面起拱的设计同时又巧妙的消除了路缘石的高差,保证了轮椅无障碍通行。(图11)

图11 通过起拱、安全岛和强路面标识,既做到了安全岛和标识提示作用,又消除了路缘石的高差,保证了轮椅无障碍通行

12)特殊性适应策略3:

针对盲人、视力减弱和失智症的老人,设置局部盲道地面和眼睛型的观察“看”(Look)标识,充分兼顾弱势群体的使用

。

(图12)