前言:

不良道路环境导致驾驶人无心失误操作而造成的交通事故并不少见,亟需通过有效的方式降低驾驶人失误。以自解释理念为基础,利用具备视线诱导功能设施设计的道路环境自解释设置方案可有效明确路权、优化视距视区、降低驾驶人的驾驶信息负荷和工作负荷,是一种简单、高效、低成本的交通安全改善方法。

本文结合不同道路环境的实际案例,具体介绍道路环境自解释视线诱导设计方案的应用

。

01

含方向指示的荧光黄绿菱形警示标志

能更好地明确行人过街位置及方向

路段人行横道

由于穿路而过,

在视距视区不佳及缺少预警信息情况下,驾驶人极易决策失误导致无法避让行人

。同时,路段行驶环境单调,空间路权、优先路权信息不明确,机动车行驶速度高,驾驶人警觉性低,行人过街风险进一步加剧。图1是国内常规行人过街指示标志。

图2是美国部分地区的人行横道过街设施设置方案,在人行横道两端迎车方向设置行人过街标志,并设置箭头标志,

行人的过街路权位置及方向更清晰

。

菱形荧光黄绿标志

的逆反射系数更高,

增加标志可视距离

,优化机动车驾驶人视距。

人行横道两端对称的行人过街警示标志有助于远端驾驶人确定行人过街位置,

可以压缩视区,使驾驶人将注意力集中于人行横道。

路侧行人等候区还可增加设置多个警示柱

,加强对行人等候区的警示及诱导,帮助驾驶人与行人相互感知,在白天夜间更能起到良好的效果。同时菱形警示标志、箭头标志、立柱立面标记更好地勾勒路侧障碍物(标志结构),增加驾驶人对路侧障碍物的可视距离。

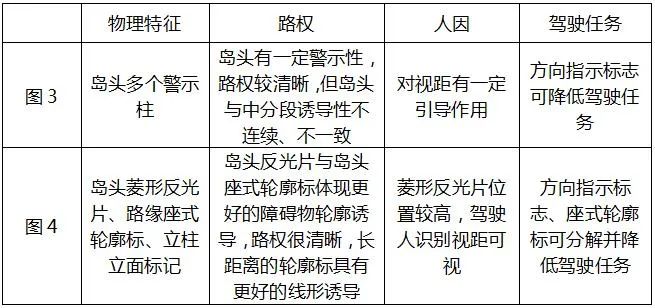

表1是上述两种人行横道视线诱导的评价,可以看出

含方向指示的荧光黄绿菱形警示标志能显著提高驾驶人注意力,提前分解驾驶任务

。

表1:人行横道视线诱导评价

02

中央分隔带视线诱导设置方案

具有更好的线形诱导功能

图3中

行人安全岛是提高行人过街安全性及人行横道通过能力的有效且必要措施,但目前还是存在一定问题,主要如下

:占用行车道影响车辆正常通行;安全岛诱导效果不足,夜间驾驶人难以及时发现安全岛,容易造成车辆频频撞“岛”;安全岛成为路中合法而致命的障碍物。

图4是基于自解释视线诱导的中央分隔带视线诱导设置方案

,

设置有菱形反光片、路缘座式轮廓标、立柱立面标记

,岛头反光片与岛头座式轮廓标体现更好的障碍物轮廓诱导,路权很清晰,长距离的轮廓标具有更好的线形诱导。此外,我国台湾地区还利用弧形岛头体、轮廓标、黄黑立面标记、突起路标等诱导分向行驶,避免安全岛线形对驾驶人转向的不良影响。

表2是对上述两种中央分隔带安全岛视线诱导方案的评价,可以看出

图4的方案各项指标更优于图3的方案。

03

隧道紧急停车带视线诱导设置方案

可分解并降低驾驶任务

我国高速公路隧道紧急停车带端墙不少都没有做立面标记,与周边环境缺少色差及对比度,故障车辆很难发现并停入紧急停车带

;

同时端墙垂直于车辆前进方向,为典型的障碍物

,由于紧急停车带照度一般为相邻路段的3倍左右,会对驾驶人产生不良的方向诱导,

极易造成撞击紧急停车带端墙等重大交通事故

(见图5a)。为避免上述隧道紧急停车带端墙存在的问题,现有部分隧道采用端墙大面积立面标记的改善方法(见图5b),但是大面积立面标记增加了工程成本与养护难度,容易诱发驾驶人不舒适眩光及失能眩光,同时也是一种非对称的诱导(右强左弱),容易导致驾驶人错判方向,进而发生交通事故。

图6是自解释视线诱导设置方案:

在紧急停车带端墙设置反光面积较小的弧形立面标记与箭头反光标识

,勾勒出隧道紧急停车带轮廓,提升其方向诱导性。同时,

端墙前设置波形梁护栏以增大端墙的防护能力过渡

。为构成对称的诱导系统,

于端墙对侧设置反光条

。弧形立面标记、反光条建议设置高度为4~4.5m,紧贴隧道建筑界限。

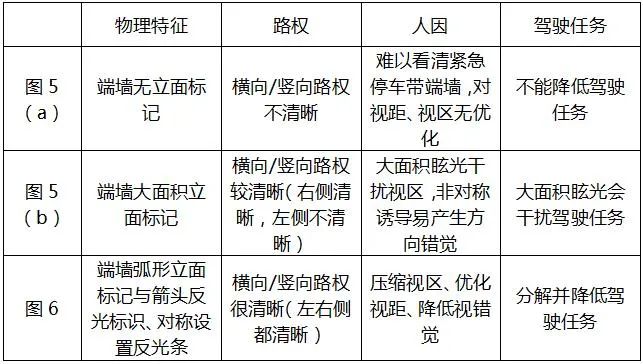

表3是上述针对公路隧道紧急停车带视线诱导方案的评价,可以看出

公路隧道紧急停车带自解释视线诱导设置方案可以分解并降低驾驶任务

。

表3:公路隧道紧急停车带视线诱导评价

桥梁路段视线开阔,进入驾驶人视线的是开阔的江河湖海或高山深谷,而隧道内空间狭窄,存在驾驶人视觉环境及明暗适应问题

。尤其是在山区,由于自然环境条件较差,如雨雾多、降水多、冬季路面结冰、天气变幻无常等,造成交通环境差异和悬殊更大,桥隧连接段存在诸多交通安全隐患。

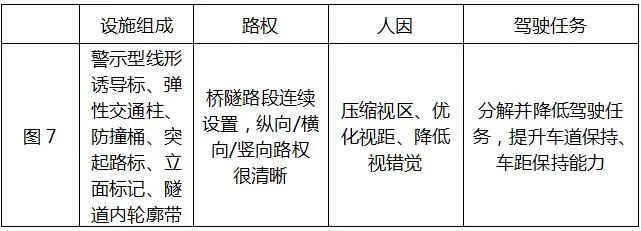

图7是基于自解释视线诱导的方案设置

,桥隧连接段的设施设置需要重点考虑车辆的防护及诱导车辆保持在当前车道行驶,

利用警示型线形诱导标

(与隧道内轮廓带保持视线诱导的一致性、连续性,同时在一定程度上实现隧道路段空间的缓和过渡)、

柔性警示柱

(推荐采用荧光黄绿柔性反光膜)

、防撞桶进行综合改善,通过对连接段的视觉环境进行改善设计,以达到桥隧连接段交通工程设施安全与效益的统一

。表4是对桥隧结合段自解释视线诱导的评价。

表4:桥隧结合段自解释视线诱导评价

05

邻水弯道路段视线诱导设置方案

可提高驾驶人车道保持能力

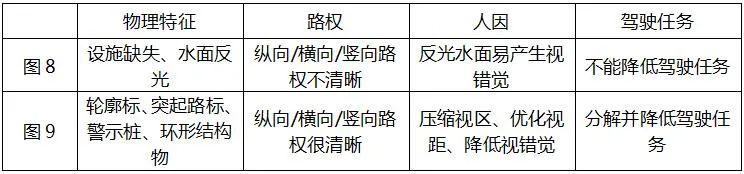

目前,较低等级的公路邻水段缺乏相应的防护设施和照明设施

。夜间水面反光系数较高,当前道路反射系数较低,驾驶人由于趋光性极易驶向亮度较高的水面,造成撞向路边护栏甚至冲入水中的情况(见图8)。

图9是基于自解释视线诱导的改善措施

,

将当前道路前进方向的弱视觉参照系改善为强视觉参照系,并提供更多的视觉参照

(突起路标、轮廓标、警示桩、反光环结构物),便于驾驶人根据诱导信息选择合理的车道和车速,提高驾驶人在转弯道路处的车道保持能力,避免夜间邻水弯道处驾驶人驶入湖中的情况。表5是对邻水弯道路段视线诱导的评价。

表5:邻水弯道路段视线诱导评价

06

桥下阴影路段视线诱导设置方案

可有效改善视觉参照系

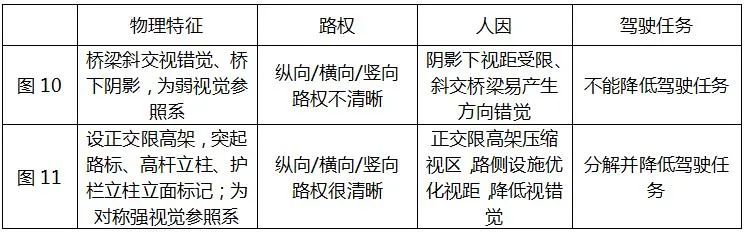

两条道路X形斜交,

上跨为桥梁时,晴天在桥下路面会产生大量阴影,驾驶人看不清桥下路况。同时,上跨桥梁提供了斜向诱导,下方道路驾驶人较容易产生方向错觉,导致车辆偏离正常轨迹。

高架桥下方道路白天由于阴影效应在前进方向为弱视觉参照系

(见图10),

而在夜间桥下道路如无照明,会产生“灯下黑”现象

。

图11是基于自解释视线诱导的方案设置

,

采用正交限高架

(或者门架式标志结构)

遮挡上跨桥梁立面

,避免驾驶人斜向移动。

路侧设对称的中等频率护栏立柱立面标记

(设高等级反光膜),

对称的高频突起路标、低频高杆立柱

(设高等级反光膜的立面标记)。

变前进方向弱视觉参照系为强视觉参照系,变斜交形成的非对称视觉参照系为对称视觉参照系。表6是对桥下阴影路段视线诱导的评价。

表6:桥下阴影路段视线诱导评价

总结:

▼

不良的道路环境会导致驾驶人无心之误

(Human Error)

,是导致交通事故的重要原因

(国外统计为20-40%),亟需利用自解释视线诱导设计来降低驾驶人的失误。

▼

自解释视线诱导设计有助于低成本提升交通安全

,能提供清晰路权,符合驾驶人因,降低驾驶任务,提升交通系统的安全、有序与效率。

▼

自解释视线诱导设计对设计人员有更高的要求

,需要更多的调研、分析与方案比选,更有赖于在长期工程实践中持续改进。

参考文献

[1]徐耀赐. 人因与道路工程设计. 2018年武汉理工大学第二届道路交通安全研讨会.

[2]邝子宪. 公路景观结合安全. 2019年武汉理工大学第三届道路交通安全研讨会.