发了好友写的

更新场

那篇反响很热烈,欢迎大家关注原作者:

期待好友MCL的下一篇大作。

那篇文章引起了不少讨论。比如下面这段,引人深思。

“比年轻人难做更可怕的,其实是家庭客以后越来越不好做了。”

——MCL

说者无心,听者有意。浸淫行业多年的朋友一句话引得大家思考。另一位好友小蕾在她的文章《

商业 | 探秘这些新店,我发现他们都在玩...

》

中

写

道

,

顺着这个角度,我想把这次的讨论和业内伙伴们的思考做些记录。更多的行业变迁与未来趋势留待我们一同见证。

时代的变化

小蕾已经把当天的讨论做了一部分总结。“家庭客以后越来越不好做”的背后是两层含义:

-

单一形态商业的同质化竞争和供应过量。

-

人口结构、家庭形态变化背后隐含的生活方式多样化,对应的是商业需求的多样化。

耳边响起主旋律,

“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”

——十九大报告

与之对应的是,我们行业未来的主要矛盾,是人民日益增长的商业需求与不平衡不成熟的行业运营管理能力之间的矛盾。我们本就没有能追上人民对美好生活的期望,现在人民的期望又变化了。

行业的十字路口

记得很久以前业内是有些讨论的。关于中国的商业地产是走香港路线还是走美国路线。有些像是年轻人和家庭客的讨论。

所谓香港路线,其实背后是与日本一脉相承的。高人口密度下、高竞争环境里的,不断细分市场。我印象很深刻的是十多年前在恒隆香港做管培,老师们关于商业教的最多的就是Segmentation。百度百科的解释如下,

因为激烈的市场竞争,所以在各个商业子区域都会演化出各自牢固而差异化的客群,中环是贵妇,尖沙咀是陆客,太古城都是本地家庭,沙田都是年轻人等等。同时,这种市场细分在外部的市场竞争之下,与本身运营方的定位策略下,不断分化、强化,直到同一区域不同项目间也产生了巨大的定位差异。比如铜锣湾的SOGO和恒隆持有的百德新街之间的客群差异就非常巨大。又比如人群接踵的旺角,你也会发现有专门做年轻小妹生意的项目、IT宅男的一栋楼和做阿姨妈妈生意的商场。同样的情况你在涩谷、在新宿或者是江南、明洞都能看到。这样的细分趣味盎然,曾经让刚刚入行的我感觉到商业的魅力。按当年老师的说法,这行最要紧是“造生意”,十分贴切。

而另一个方向,则是美国式的超级大mall。American Dream那种。

找不到American Dream的清晰layout,贴张West Edmonton差不多。

这种大盒子商业+

主力店(百货、游乐等等

)的形态在中华大地上现在遍地可见。

从万达到

早期的

万象

城,极致是成都的环球中心,

这种美式的印记非常明显。这种形态映射着美利坚的骄傲啊,发达的公共交通基础设施、充分的家庭汽车保有量、巨大的人口市场基础。确实美国都能做,中国有何不可?

大而全的项目本质上方法论与Segmentation流派迥异。几乎没有定位可言。因为太大了,而市场上的品牌资源就那么点,就算你要做Segmentation,你也没有足够的馅料去填充。

过往的时间里,其实我们看到的是两种形态在市场上的各自发育、各自精彩。你在南京西路看得到恒隆的一支独秀和周围项目被迫错位的挣扎,也在天津看到过骑鹅公社的独辟蹊径。我们看到过深国投复制美国模式最大手笔的沃尔玛计划沉沙折戟,也看到万达、新城、龙湖或者是宜家荟聚将类似形态铺满神州。

两种模式我觉得并不存在彼此排斥。我们的市场够大,不同的需求足够容纳不同的产品形态。要点是在各自的路线上精进并且关注需求的变化。

消费升级?消费降级?消费差异化

我们再回到这句,

“比年轻人难做更可怕的,其实是家庭客以后越来越不好做了。”

我的理解是,年轻人难做和家庭客难做,本身是独立事件,家庭客难做并不见得因为年轻定位项目的竞争(固然一定会有部分客群分流)。但最终是不同客群共同面对的时代的考验。

另一个有趣的事情是关于消费升级还是降级。早几年的时候大家都在说要消费升级了,从精品咖啡到精酿啤酒;然后突然PDD横空出世,媒体又开始说消费降级了……最终这些现象的本质,我觉得是消费的差异化。从单一模式,分化出多样化的需求。同一个人或者群体,同时在实践消费升级和降级的现象。比如我抛弃了星巴克爱喝精品咖啡了,但是我又拥抱了PDD。“人民日益增长的商业需求”最终演化的是对于商业项目多样化、差异化的需求。

这与之前写过的办公市场的变化其实也很类似。

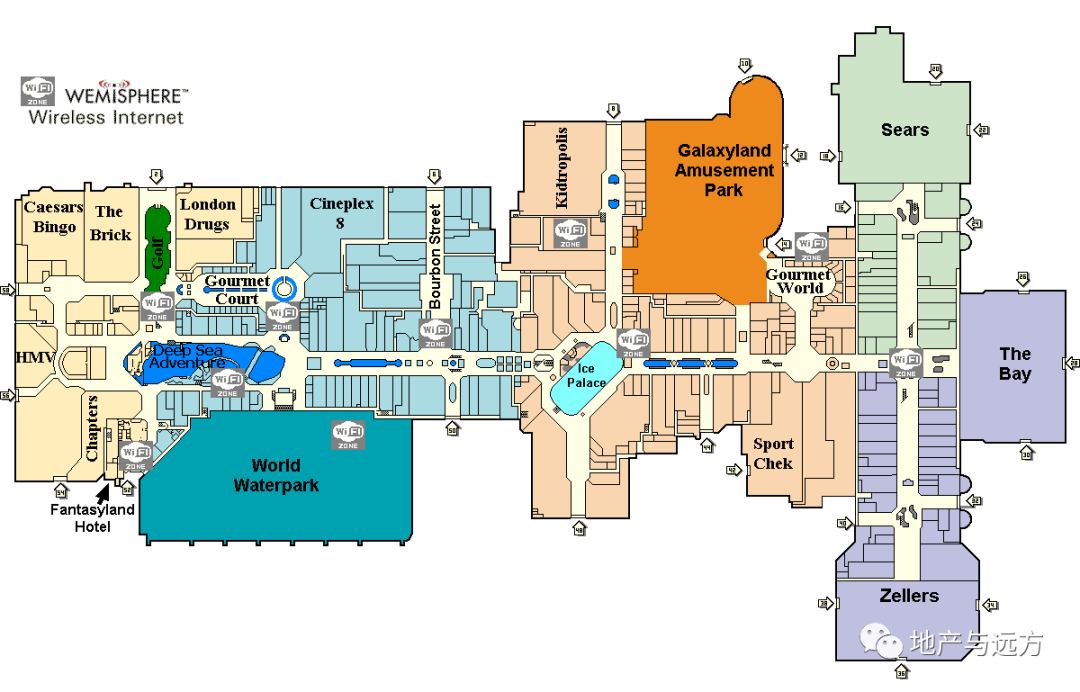

Casanova | 租户需求金字塔

借用这篇文章中的形式,表达下我心目中的商业形态进阶。以此也可以来回答“未来怎么做”的问题。

与朋友讨论过一个有趣的点,广州太古汇新的Slogan ‘Time is the new luxury’ 让我惊为天人,与恒隆的Slogan 'Home to Luxury' 比哪个好?好在哪儿?其实一目了然。完全是两种层次和境界上的东西。但可惜的是,我们市场上看得到的多数项目其实都只停留在最低的几个层面里,而人民日益增长的美好生活需要无疑指的就是马斯洛需求层次上的提升。

最近有很多朋友在思考场景。

二分之一说:

商业 | 探秘这些新店,我发现他们都在玩...

感性城市Senses:

聊聊商业的“场景光谱”

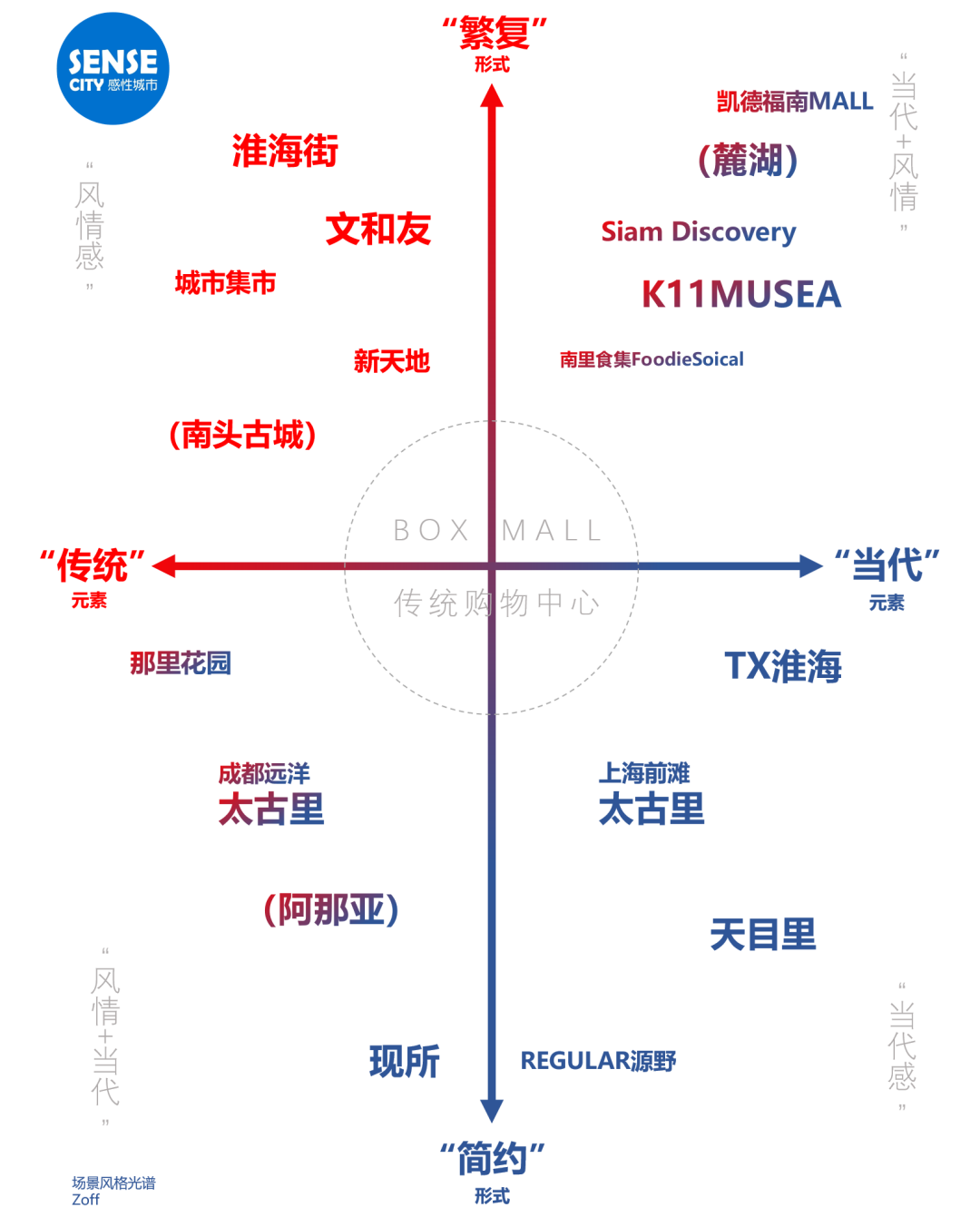

Zoff画的这个图很有意思。

本质上,我觉得只要能做出各自的精彩,其实在哪个象限都可以。而市场上绝大多数的项目或只是无趣地停留在象限的原点。

文中提到的朋友的公号分享:

其他文章分享:

Casanova | What is Placemaking

Casanova | 从“软软的一东”谈谈当前市场的挑战

Casanova | 也谈TX

Casanova & Zz | 话梅(HARMAY)思考整理

Casanova | 夜市思考整理

Madison Garden | 从超级文和友的试营业讲一讲跟广州太古汇有关的一些小故事

脚踏实地,心存远方

地产与远方