经公众

号“中华文化溯源"(微信ID:gmrbjzb)授权转载

。

这两天“为公益发声”的活动又进入了大家的视野。

公益活动虽是现代生活的产物,然而蕴含其中的慈善思想却可追溯千年之前,《周礼·地官·大司徒》中早就有记载,“以保息六养万民:一曰慈幼,二曰养老,三曰振穷,四曰恤贫,五曰宽疾,六曰安富。”

从古至今的慈善故事不胜枚举。有救人于危难却被批评的,有大旱三年却大兴土木的,今天,就给大家分享几个关于慈善的小故事。

提起西施,八卦的群众都会暗搓搓地想起范蠡。其实,范蠡除了是西施的神秘绯闻男友外,还是“裸捐”的开创者。

范蠡在辅助勾践取得兴越灭吴的历史性胜利后急流勇退,去了齐国的陶地经商。不得不说,范蠡真是做生意的一把好手,经商不久就积累了“千金”之富。

计算一下,“千金”换做今天的人民币,大概是一千多万。

民间范蠡像及《陶朱公商训》

令人震惊的是,范蠡把这一千多万全部捐给了好友和乡邻

(“尽散其财,以分与知友乡党”)

。这还没完,捐完之后,他又勤勤恳恳地去做生意挣钱,很快就又回到富豪榜排名前列,但是他再一次全部捐了出去。

就这样挣了捐,捐了再挣,十九年里竟有三个回合

(“十九年中,三致千金。”)

。饶是执笔辛辣的司马迁,也称赞他为“富好行其德者”。

范蠡作为中国有记载的最早的慈善家,被记住的不应该只有他和西施的爱恨情仇、家国故梦,还应该再加上“慈善鼻祖”这个称号。

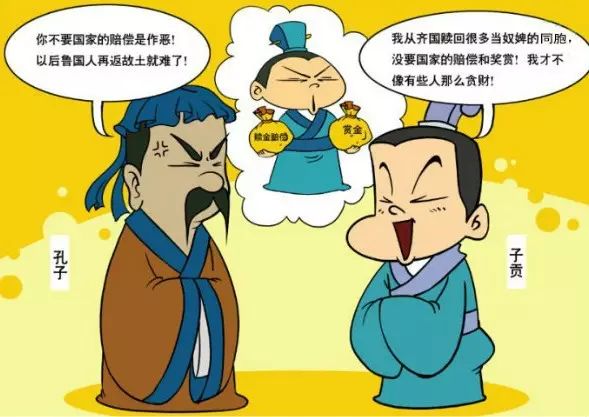

战国时期的鲁国有一条法律,大意是说,如果鲁国人在别的国家看到自己的同胞遭遇不幸,沦为奴隶的话,把人赎回来,鲁国就给你报销,而且颁发奖励。

子贡,相传孔子学生中的首富,赎回了一个沦为奴隶的鲁国人,却没要补偿。本以为能得到老师的表扬,没想到却被孔子怼了一把——

“子贡,你是在炫富吗?你赎回了人不要钱不要紧,反正你也不差钱,而且这样做有益于你的名声。可那些穷人,他们如果学你不拿国家的补偿,那他们也没有钱赎回鲁国的人啊,最后受苦的还是鲁国人,这么简单的道理你竟然不懂!!?”

本来好心做了一次慈善,结果却是子贡郁闷,孔子也不高兴。

人们至今还在讨论,这件事里面到底是谁做错了。是子贡的错吗?因为他把原本人人都能达到的标准一下子拔高到了大多数人都难以做到的高度,反而伤害了人们的热情。是孔子的错吗?子贡的行为本是出于好心,孔子是否有些吹毛求疵了呢?

在这个故事里,子贡是尽自己所能,为受难的鲁国人做慈善,道德高尚;而孔子则是从人之常情出发,鼓励所有心怀仁爱的普通人做慈善。二者皆为慈善,无须争出对错。

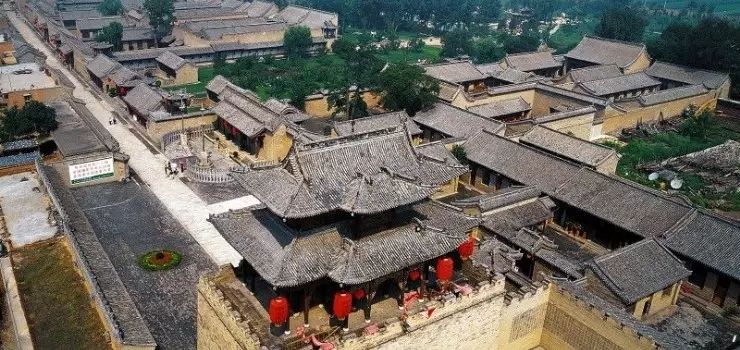

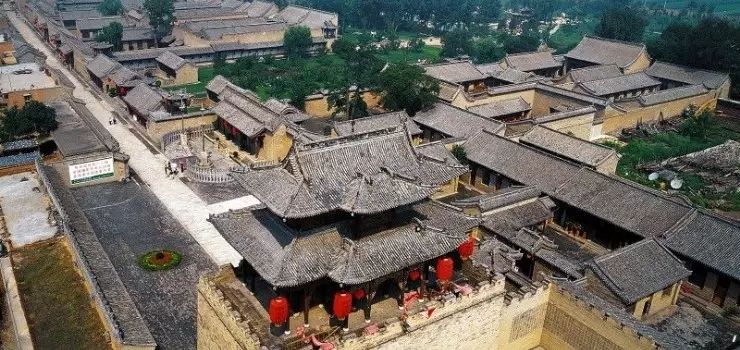

在山西晋中榆次的常家北祠堂内,有一个相当精美的戏楼。这个戏楼的修建历时三年,耗银三万两。

山西常家庄园俯瞰图

常氏家族,一个在当时赫赫有名的茶叶世家,一向以诗书传家、勤俭持家为家风,为什么要兴建这么一个奢华的戏楼呢?

因为一场旱灾。

1877年,山西、陕西、河南、河北等北方省份遭受了300年来最严重的一次旱灾,颗粒无收、饿殍满地,史称“丁戊奇荒”。其中山西受灾最严重,据统计,全省有三分之一的人口死于旱灾。

常氏家族的茶叶贸易在这次旱灾中也受到了相当大的冲击,运送茶叶的骆驼大批饿死,茶园倒闭好几座,家族的商业根基几乎被毁。但就是在这种情况下,常家却突然宣布要修宅子、盖戏台。

这听上去匪夷所思,其实是常家在想方设法保住当地的百姓。他们在榆次县内招人,全县所有人都可以来,每搬一块砖就有工分,就可以喝一碗粥。连粥的粘稠度都是有要求的,要做到筷子插在粥上不能倒。

就这样,大旱旱了三年,宅子也修了三年。

常氏家族虽然也蒙受灾难,却依然心怀他人安危;更难能可贵的,是他们在施予善心的同时也保全了对方的尊严。所谓上善若水,当如是。