这是选·美的第

955

篇文章

一个人若是被哈佛这样的顶尖大学录取,等待ta的不仅是世界级的学术资源,还有丰富的社交资源和进入上层社会的机会。大学的教育质量,以及大学教育的社会属性,都意味着录取过程的公平性极其重要。

2014前,美国保守派团体“学生公平录取促进会”起诉哈佛大学,控告其本科招生歧视亚裔。最近,哈佛大学被迫向原告披露的录取数据再掀波澜,这场已持续4年的诉讼重新进入公众视野。

《选·美》

和

《知识分子》

团队合作,详细介绍这一事件。我们本周二推出的第一篇文章

《哈佛本科招生被诉歧视亚裔,统计数据会撒谎吗?》

,讨论目前披露数据带来的争议。本文是第二篇文章,着重介绍这场诉讼的背景和法理依据。

本文作者Kshir Sagar,联系邮箱:[email protected]。

(本文为作者原文未删改版,与知识分子所发版本略有不同)

哈佛等美国私立名校的招生录取过程非常激烈。在刚刚过去的申请2018年入学申请中,有四万两千多名学生申请哈佛,而其中只有4.59%的申请人被录取。从四万余优秀高中生选出人中龙凤,长久保障本科生生源,已然成为哈佛大学的核心竞争力。

和高考“一考定终身”不同,美国私立名校在招生过程中有极大的自主权。私立名校会通过学校成绩,标准化考试成绩,申请文书,课外活动,体育/艺术特长,高中老师/辅导员推荐信,面试官推荐信等多种因素考虑。哈佛录取新生的这套标准,是哈佛招生办严守的行业秘密。

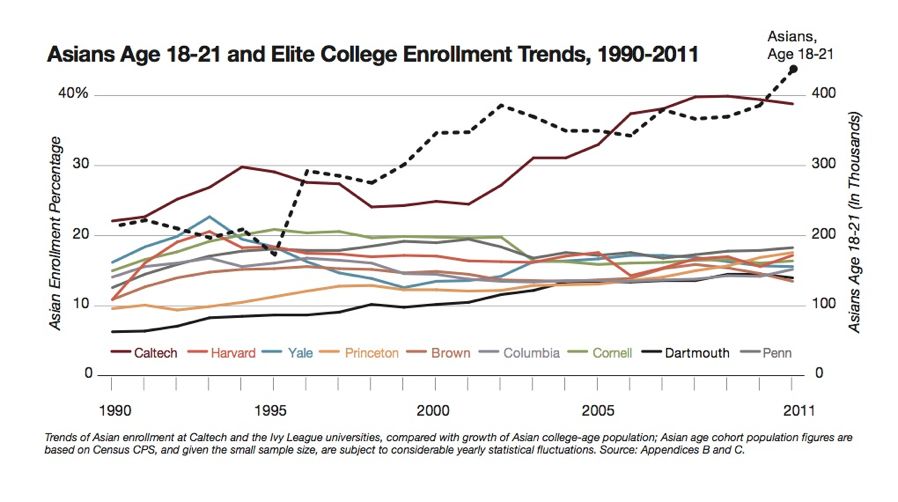

长久以来,很多学生和家长都认为这套标准有不可告人的黑暗一面——包括哈佛在内的众多私立名校歧视亚裔申请者,亚裔学生要表现比其他族裔学生出色很多才被录取。在美国大学申请论坛College Confidential上,经常会看到网友回复“要是你不是华裔,肯定能进xxx大学”这种回复。一个印度裔美国人Vijay Chokal-Ingam更是写了本书《Almost Black》,讲他如何靠自己黝黑的肤色,在医学院申请书上假扮黑人,以非常低的考试成绩进了医学院。早在2009年,两位普林斯顿教授就从数据里发现,在满分1600的SAT标准化考试中,亚裔居然要比白人考高140分,比黑人考高450分,才能保证录取率一样。另有研究者发现,亚裔高中毕业生从1990至今增加了一倍,但在哈佛等私立名校中的人口比例却完全没变,甚至轻微下降。这个规律唯一的反例是明确表明不考虑种族因素的加州理工大学。

图一:亚裔高中毕业生人数及私立名校亚裔比例。

来源:Ron Unz: The Myth of AmericanMeritocracy

在过去几十年里,哈佛从未否认过录取学生时会参考学生族裔。哈佛支持使用族裔来增加哈佛的黑人学生人数。哈佛认为,黑人在美国社会中,平均社会地位,财务状况,受教育程度都远低于其他族裔,导致了黑人在顶尖学生中比例远低于人口比例。哈佛必须采取“矫正歧视措施”(Affirmative Action),也就是降低录取标准,才能保证黑人在顶级大学有足够的代表。而关于哈佛是否歧视亚裔,哈佛的说辞是,哈佛并没有歧视亚裔。哈佛在录取过程中不止考虑标准化考试,还考虑各种综合条件。这个说辞的潜台词是,亚裔考试成绩好,但是发展不均,普遍是书呆子,“个人素质”和“课外活动”分数更低。

哈佛的解释让人很难反驳,因为哈佛所说的“综合条件”并不对外公开。外人也就无法知道事实是不是像哈佛所说那样,亚裔由于考试成绩以外因素不够好,才导致被录取几率更低。直到一个以亚裔为主的团队起诉哈佛歧视亚裔,法院命令哈佛交出申请数据供原告分析,才让哈佛的录取数据和录取标准公之于众。这些数据不仅坐实了哈佛招生过程中歧视亚裔,还展现了哈佛歧视的具体手法。

这个叫名叫“学生公平录取促进会”(Students for Fair Admissions,简称促进会)的亚裔组织在2014年起诉哈佛,控告哈佛在录取学生时使用种族歧视政策,给亚裔制定了更高的标准。这个组织虽然只是为了这个案件而成立,没有诉讼历史,但组织的发起Edward Blum是法院常客。Blum本人是个退休股票经纪人,并没有律师执照,但他特别擅长制定上诉策略,找有代表性的原告,试图用法院判决先例来解决有争议的社会议题。他参与的案件已有五次上联邦最高法院。Blum对大学申请中考虑种族因素这个话题已经关心很久。上一个上联邦最高法院接手的“矫正歧视措施”案件,《Fisher v. University of Texas》,就是由Blum发起。

促进会起诉的依据是美国法律史的里程碑法案《1964民权法案》(CivilRights Act of 1964,简称民权法)。在民权法之前,虽然离美国全面废奴已有百年,但在各级政府,学校等公共设施仍存在极其严重的种族歧视。很多美国南部学校只允许白人学生入学,很多小区只允许白人入住。民权法要求所有公共设施和雇主不得因肤色,性别,宗教等原因歧视美国人。哈佛虽然是私立大学,但常年接受联邦政府拨款,所以也不得歧视亚裔申请人。

在民权法实施后一年,时任美国总统的Lyndon Johnson颁布了总统令,要求跟政府有商业关系的雇主在满足民权法要求之外,同时采取“矫正歧视措施”,增加黑人和女性雇员人数这些历史上被雇主歧视的群体。“矫正歧视措施”要求雇主偏好黑人和女性,似乎和民权法禁止考虑肤色南辕北辙,但都是以解决黑人受歧视为出发点制定的政策。

而“矫正歧视措施”是否使用于大学入学申请,则由联邦最高法院里程碑案件《Regents of the Univ. of Cal. v. Bakke 1978》决定。白人申请人Bakke被加州大学医学院拒绝后,起诉医学院使用“少数族裔名额”录取了申请条件不如他的少数族裔申请人,构成对他的肤色歧视。这个案件让最高法院九位大法官四分五裂,并没有达成超过五名大法官认同的共识。Powell起草的裁决书认为,“矫正歧视措施”的主要目的不应该是纠正历史歧视——在该案中,加州大学历史上并没有歧视少数族裔。但是,为了“课堂多样性”而增加少数族裔人数是加州大学采取“矫正歧视措施”的正当理由。这个理由让Powell和其他四位法官认为“矫正歧视措施”并不违宪。但是,加州大学的“少数族裔名额”过于露骨,让肤色成为录取标准的决定性因素,违反了民权法。讽刺的是,Powell在判决书里专门表扬了当时哈佛采取的录取政策。Powell赞赏哈佛在录取学生时考虑了“课堂多样性”的重要性,并因此调整录取标准让更多黑人学生入学,但并不设立以肤色为根据的名额。

之后的几十年,最高法院通过另两个重要案件《Grutter v. Bollinger 2003》和《Fisher v. University of Texas 2013》(这个案件也是由Blum发起),巩固了大学可以考虑种族因素的判决先例基础。但是,在这三个案件中,最高法院的措辞都非常谨慎,并没有一刀切地给大学歧视权力。大学必须考虑多种增加多样性的方法,而不是简单降低标准,并且考虑具体政策是否对教育环境有利。

而在当下待审的促进会起诉哈佛案和之前的几个案子有几个明显区别。首先,早在1978年的判决中,就有大法官就反对Powell大法官,认为Bakke案的裁决导致了大学有权偏好黑人学生,也就同时给了大学权力歧视其他少数族裔来增加多样性,而大学是否可以以增加多样性为由歧视亚裔仍是未解之题。另外,判决Fisher案的多个大法官认为,假如大学对各个种族的录取标准差距太大,就和Bakke案中被禁止的使用种族限额没有本质区别。所以,本案的核心,仍在于哈佛歧视亚裔的具体手法以及歧视的程度。

在促进会起诉哈佛案中,法院要求哈佛向原告公布1996至2015的合集录取数据,并同时公布2010年到2015年的具体个人数据。从具体个人数据中,原告请来做统计分析的计量经济学家Peter Arcadiacono可以看到每个申请者的学校成绩,标准化考试成绩,以及高中老师,辅导员,招生官对于申请者的打分。这种能微观看到具体申请者的数据,不仅对本案有至关重要的作用,还把哈佛守密几十年的录取标准公之于众。

数据指明,亚裔申请人的考试成绩远高于其他族裔申请人。亚裔申请人在满分1600的SAT的考试中,分数比白人高25分,比西语裔高150分,比黑人高220分。但是,亚裔的录取率每年都是所有族裔中最低。Arcadiacono发现,假如只以考试成绩为标准的话,哈佛录取学生中50%以上会是亚裔,而实际上,只有22%录取学生为亚裔。

但是,哈佛并不只以考试成绩为标准。哈佛招生官为从课内成绩,课外活动,体育表现,性格等四个方向打分,并参考这四个方向的分数打综合分。在课外活动分上,亚裔的表现仍然为所有族裔中最高,虽然亚裔在课外活动的分数没有课内成绩那么耀眼。

亚裔受到歧视表现最明显的是主观因素最强的性格打分。在所有学生中,性格打分和课内成绩,课外活动都有很强的相关性。但是,作为课内成绩和课外活动表现都最好的亚裔,却在性格打分中在所有族裔中垫底。而Arcadiacono发现,亚裔的低性格并非因为亚裔性格不好。性格分的一个重要依据是推荐人(高中老师和辅导员)和面试官的打分,因为这些打分基于和申请者的面对面沟通。亚裔和白人在推荐人打分上不相上下,两者都高于黑人和西语裔学生。而亚裔的面试官打分更是所有族裔中最高。但是,招生官在拿到这些和学生面对面接触的成年人的打分后,综合打的性格分的族裔顺序却完全倒了过来——黑人的性格分最高,亚裔的性格分最低,白人和西语裔居中。

哈佛谜一般的性格分已经严重伤害了亚裔申请人的公平对待。而基于这个已经不公平的分数,亚裔仍然受到了招生官的严重歧视。Arcadiacono用计量经济学常用的逻辑回归判断同等得分的学生是否会因为族裔得到不同的录取率。在Arcadiacono的模型里,一个录取率25%的亚裔,假如把族裔改成白人,录取率会上升到35%,而他假如把族裔改成黑人,录取率会高达95%。这个模型预测,假如哈佛不用这些手段歧视亚裔的话,亚裔的录取率会高32%。

而除了这些露骨的歧视手段,哈佛在招生过程中的其他考虑因素也侧面影响亚裔录取率。哈佛在录取过程中会更青睐父母是哈佛校友的申请人,尤其是父母都是哈佛毕业的申请人。那个靠评分标准录取率为25%的亚裔,假如是父母都上过哈佛的白人的话,录取率高达87%。而由于哈佛毕业生中白人比例更大,亚裔录取比例因为这个政策被压低。另外,哈佛每年有特定的名额招收体育生,而亚裔的体育表现为所有族裔中垫底。假如不考虑体育,父母毕业生,种族等因素,亚裔的录取率会高50%。

哈佛2013年做了一份内部报告,考核录取过程中的问题。报告虽然方法论不同,数据也不同,但结论和Arcadiacono几乎完全一样——假如只考虑成绩因素,亚裔录取比例应该是43%。另外,性格打分和综合打分对亚裔严重不公。让人心寒的是,现任哈佛本科学院院长的印度裔教授Rakesh Khurana在2014年上任后10天就和内部检查组讨论了这篇报告。但Khurana以“统计模型不适用于招生录取”为由否决了这篇报告的结论,也没提出更适用的分析方法,让这篇报告和亚裔受歧视这个话题石沉大海。

而在案件当头的今天,哈佛却请了计量经济学家David Card做进一步调查,得出了令人费劲的相反结论——跟白人相比,哈佛并没有歧视亚裔。但Card的报告很快就被原告指出漏洞百出。首先, Card仍然使用了“个人素质”评分,尽管原告提出该评分是哈佛歧视亚裔申请者的重要工具。其次,Card的模型考虑所有申请者,而更重要的是成绩达标的申请者。Card的模型之所以得出“亚裔没受歧视”,是因为占申请人中绝大多数是无论族裔,成绩都不达标的申请人。这些不达标的亚裔和白人被拒,并不能说明达标而没被录取的亚裔没有受歧视。其三,Card引入了很多很混乱的数据,比如每年定义一变的“父母职业”和“未来职业倾向”作为模型变量。这样增加质量低的变量,扩大无用的样本,能让本来很显著的结论变得更不显著。笔者学经济学的朋友普遍质疑,Card这些方法论,要是拿去做同行评审发表的论文,必然会被同行指控用“数据说谎”混淆视听。而作为责任更重的法庭证人,Card却可以更随意使用这些有争议的统计方法。