4月24日,上海松江微信公众号推送了一篇文章

《区长公开私人手机号:有问题找我!》

下面这篇文章是上海松江区委副书记、区长陈宇剑的调研手记

留下手机号 搭起连心桥

松江区委副书记、区长 陈宇剑

清明节期间,我到佘山检查清明祭扫的交通安全保障工作,在9号线佘山站附近的公交车站,一个坐着轮椅的小伙子把我认了出来,说跟我聊两句。小伙子叫丁翼,是从四川北路动迁到佘北大居来的。这一聊,小丁一口气跟我提了6个问题,包括佘北大居没有社区卫生服务中心,看病拿药不方便,公交线路间隔时间太长,也有地铁站下面的公交车站点设置不合理等等。临走的时候,我把手机号码留给了小丁,过去这两个礼拜,他几乎每隔两三天就会给我发短信,反映他所发现的我们城市建设和管理中存在的问题。

大调研就要一竿子插到底,要深入到基层,深入到一线,深入到职工,深入到群众中,像聊家常交朋友一样去听取意见建议。所以

给每一位调研对象留下我的手机号,是我的一个调研习惯

,有些调研对象碍于当面提的问题,随后都会通过短信跟我说,这成了我掌握基层群众所思所想的一个重要通道。而在事实上,往往我们很多工作的对策和方法,就蕴藏在这些来自基层一线的三言两语中。其中,针对丁翼提出嘉松公路林荫新路口绿化遮挡视线的问题,我和区交通委主任已经商定增设一个红绿灯,争取在5月份到位。

清明节当天中午,我又赶到松江浦南地区的新浜镇,冒雨走访了南杨村、胡家埭村和许家草村。在和当地干部群众交流的过程中我了解到,几年前该镇通过市级土地整治和郊野单元规划项目,解决了1000多户散居在偏远村落农民的集中居住问题。但由于地理位置偏远,还尚有约五千多农民的居住问题需要尽快改善,一是这些农民的房子大多建于上世纪七八十年代,有些已经是危房,二是不少农民对动拆迁的意愿也很强烈,盼望着能解困式动迁。

新浜镇大多数农民的问题,同时也是松江农民面临的普遍共性问题。4月11日下午,我来到佘山镇的新镇村,这个有着700多户村民、300亩桃园的农村,至今没有动拆迁过,还保留着农村的原始风貌。在村民苗金泉家的客堂里,他告诉我,自家房子是上世纪80年代造的黄泥房,墙面不牢固,想给老母亲装台空调都不行。像老苗一样,这个村至今仍有40多户困难家庭,都是子孙几代共同生活在农村,在外无其他房源。由于政策限制,农民无法原地翻建房屋,且留居在村的村民多无经济实力翻建房屋。村民们还告诉我,如果没有动拆迁,他们可能一辈子也没有经济能力在镇上或松江城区买房。

在我们大力实施乡村振兴战略的过程中,农村宅基地问题的解决已经迫在眉睫。结合调研中听到的声音,我想应该分类施策、逐步推进,具体就是要留、改、拆并举。对有历史保护价值、成片成规模的村落,原则上要留,留的同时必须给老百姓开通可以改建的通道,也可以考虑像旧街坊改造一样,

给予一定的财政补贴,这也是我们公共财政反哺农民、造福农民的具体举措。

过去一段时间里,有不少动迁安置居民跟我反映,虽然赶上了动拆迁的好政策,改善了居住环境,但公共配套设施严重不足。在新浜、佘山两镇调研时,我都去动迁安置小区走了一走,现实情况跟居民们说的差不多。公交、菜场、超市、银行、社区卫生中心、老年活动室等紧要设施的配套严重不足,在这方面我已经要求区交通委、区经委等部门联合各镇深入调研,拿出系统的方案来,并一再强调,为老百姓的投入要舍得大手笔,同时要开拓视野、创新思路“补好课”。比如老年活动室这些设施,没有预留空间的,可以采用租赁的方式,把属于政府公共服务的大门该打开的都要打开,而且这些设施要“嵌入”到小区内,尽量让老年人不出小区、不穿马路,享受到安全、温馨的服务。

通过大调研我切身感受到,大调研确实能够解决很多问题,大调研不是一时的应急之策,而是我们今后要长期坚持的一项重点工作,是我们做好工作的看家本领。为此,我要求区府办做出一项特殊安排,今后每周五下午原则上都不开会,留出的时间给大家进一步深入基层一线,提高大调研的密度和频率,努力发掘松江老百姓关切的民生问题、松江企业关心的发展需求,真正让老百姓、企业感受到松江经济社会发展带来的变化。

这篇推送

引起了不少市民关注

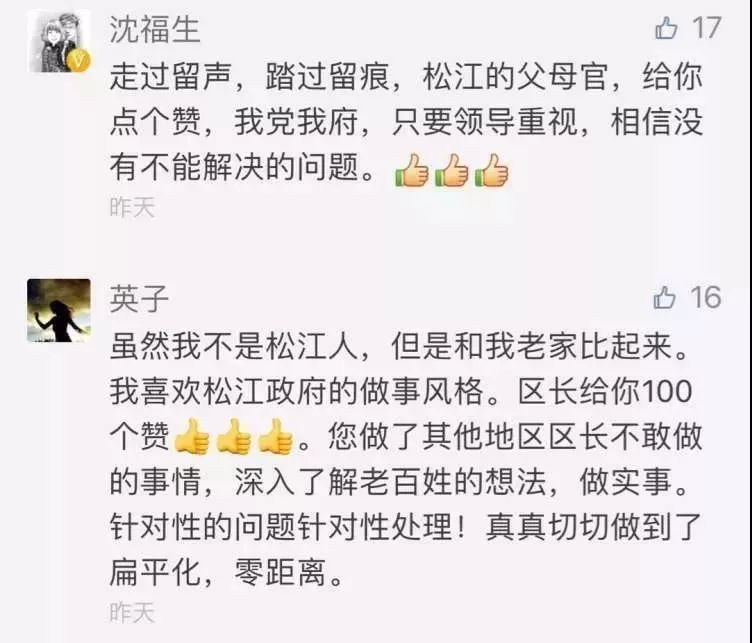

大家纷纷为区长点赞

最……最惊喜的是

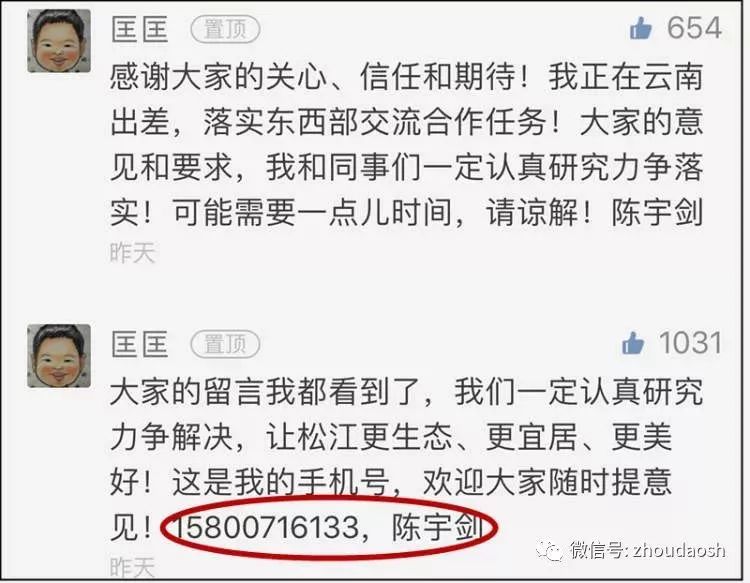

陈区长竟然在留言区给大家发了「彩蛋」

现身留言区,连发了两条留言

这下,真把自己的手机号向全世界公布了

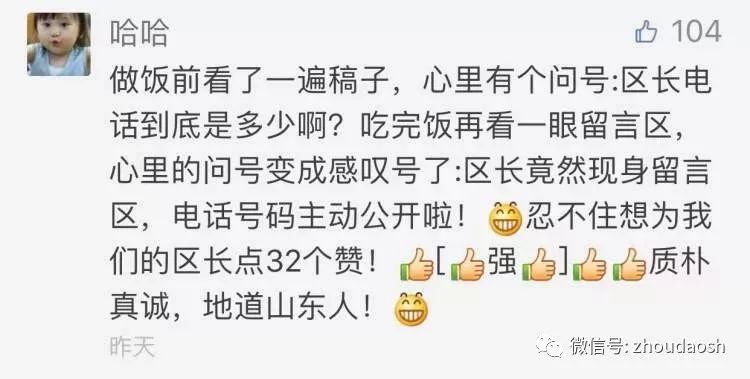

这位市民的留言

绝对代表了不少人的心声

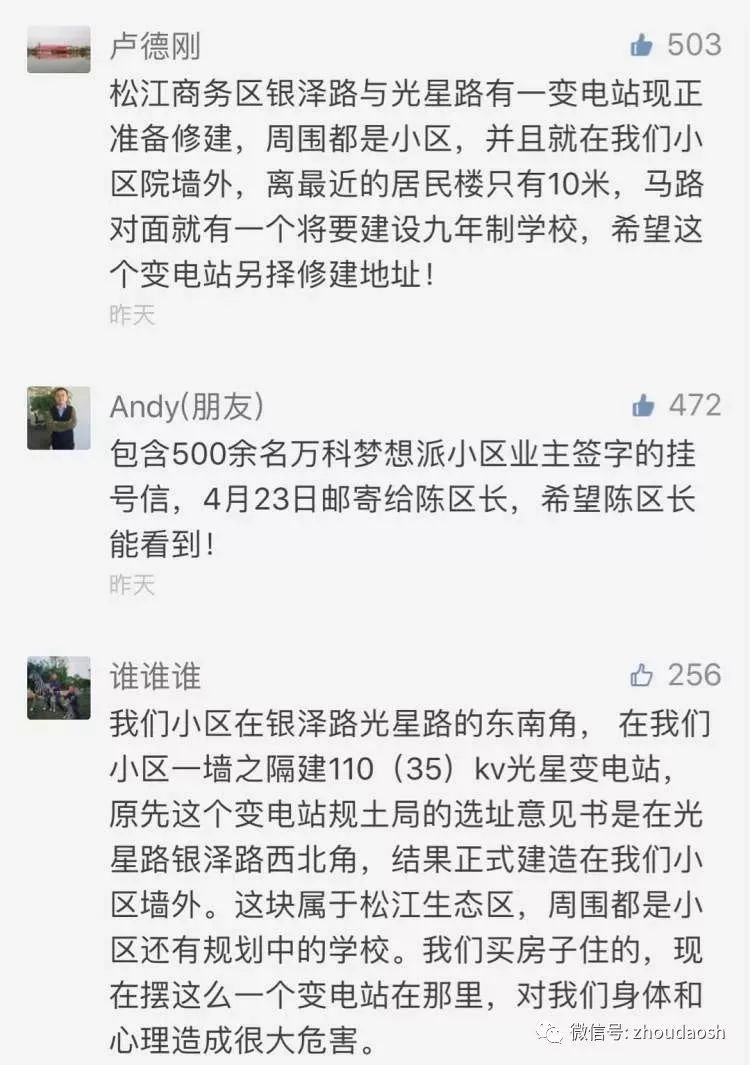

文章留言区更是

火爆到不行

这么多留言

陈区长都会看吗?