一个3000多人的村子,走出334名大学生、34位硕士、26位博士。

大学以上高学历,占了全村总人口的10%。

这是前不久爆红网络的“博士村”——

安徽省潜山县逆水村。

教育改变命运,知识是人类进步的阶梯。

这是这个博士村的每个人,用十几年的坚持在践行的真谛。

其实,在中国遍布各地的乡村,叫响了“博士村”名号的,个个都不简单。

由于地势阻隔,村里的河水由东向西流,所以村子就被命名为“逆水村”。

如果不是有着惊人的博士以及高学历比例,这个藏匿在大山深处的小山村,可能永远都会默默无名。

一则

#安徽一村培育出26人博士34人硕士#

的新闻,传遍网络。

这里走出了中科大超导物理学博士,法国国家一级教授、高级财务官……这才让大家看到原来乡村的教育,可以如此强悍。

只要是谁家孩子学习好,谁家就是村民心中的“光荣户”。

为了激励孩子好学上进,许多村民家长都挂着一条“逆水行舟用力撑,一篙松劲退千寻”的横幅。只要孩子考上了大学,被贫穷压弯的背脊就可以直直地挺起来。

“我的两个孩子都是研究生,弟弟是博士,妹妹的女儿和女婿也都是博士。”面对记者采访时,村民操龙飞的言语间,满是骄傲和底气。

一间山村,教育势必比不上城市,但如今这份令人惊叹的成绩是怎么做到的呢?

村子里,所拥有的最好的房子是学校,因为

唯一一所完全小学,撑起了全村人的启蒙教育。

学

校里的老师地位

非常高,家长把老师当亲戚,老师把学生当孩子。

为了让读书成为风尚,村里从90年代就开始集体承担学生们的学费,连民办教师的待遇,也是全由村中集体企业出资的。

考上大学奖励300,中专奖励200,高中给100。

那个时候的几百元,已经是一笔“巨款”了。

阳春三月,村前屋后,小溪两边杏花怒放,这是浙江丽水缙云县姓潘村的景象。

姓潘村,是一座古村,已经有700多年历史。因村中遍种杏花树,村中又出了13位博士生,又被人称作“杏花村”和“博士村”。

这个只有2100多人的偏僻小山村,已经走出了18个博士、70多位教师以及10多个在读研究生。

其中,年纪最大的潘鼎坤博士已经92岁了,同时他也是村中的第一位博士。更神奇的是,村里还有“一家四博士”,潘淑芬、潘志坚两姐弟和他们的另一半,都是博士。

出博士,并非偶然。

一切要得益于村中崇文重教的好风气。

祖籍姓潘村的北大博士潘震河,曾经回忆道:村里的耕读文化深厚,祖辈勤劳尚学,从小被耳濡目染的他,对学习有着非一般的执着。

在大多数孩子的教育里,父母会用村里博士的故事来勉励他们。为了让读书风气一直流传,村庄还专门设立了奖学金。对于村里优秀,但是家庭困难的学生,更是给予特别的资助。

五年前,潘鼎坤博士回到山村,捐了一万元用于植树造林,改善村里的环境。其他博士也纷纷相应,打造了一座博士主题的公园。

在湖南省浏阳市沙河镇的捞刀河畔,有一个秧田村。至今,已有600多年的历史。

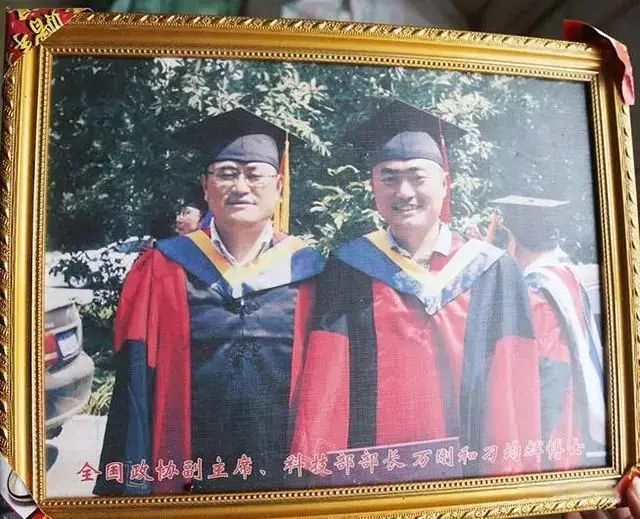

墙上挂着从村里考出去的博士,他们有北京大学、清华大学、哈佛大学……

这个村庄质朴纯净,因为惊人的高学历,成为了又一远近闻名的“博士村”。

自从1977年恢复高考,近半个世纪里,1200户的小山村

共出了658名大学生、150名硕士还有21位博士。

罗碧波,是恢复高考后,秧田村走出的第一位大学生。上个世纪80年代,就已经被公派到美国做访问学者。她的母亲从来没有上过学,在扫盲时读了两个月的夜校,从此对书爱不释手。

至今,每天都还要坚持读两三个小时。对于幼年时的罗碧波来说,是母亲的热爱深深感染了他。

1991年,中央电视台对所有村庄大学生做比例调查时,古渊头村就位列全国第二。

村子里,

一共出了25位博士、202位高级工程师、副教授、教授以及553位大学生。而村里的总人口只有2000多名。

博士、教授、大学生的名单,满满一墙。村里,还流传着

“

五朵金花”

的故事。她们是早期走出村庄,到国外留学的五个女博士。

李祝霞,改革开放后,中国第一批50名赴美留学人员之一;

李瑞华在英国;

李杏放中国科学院环境化学研究所研究生,在加拿大拿到博士后;

王玲在德国;

李备备是最年轻的,20年前赴美读博士,还拿到了全额奖学金……

当初,女博士们还有人立下誓言,考上博士后再结婚。如今,生活美满。同时“五朵金花”的传奇,也在激励着村中更多的女孩,要走出村庄去追寻大世界。

比如拥有800年历史的

江西东郭村

,早在明清先后走出了6个进士、7个职官;1977年以后,接连出了7个博士,硕士和大学生在当地相当普遍;

山东的大刁家村

,500多户人家走出了11个博士。

村里的博士家庭很多,一起从小学习长大的青梅竹马,常常就着昏暗的灯火,写作业读书。就连在寒冷的冬夜里,只要村里不停电就会从被窝里爬起来读书……