本

文为MFI全球宏观系列研究报告,作者为MFI高级研究员牛野、郑东风、研究员尹伟、首席经济学家江勋。更多信息,请关注文末提示。

并请关注今日推送的活动通知:2016彭博广州固收峰会&MFI交流晚餐

。

救亡图存:美联储回归与全球治理体系之变革

Macructure Finance Institute 2016.09.03

8月26日,美联储主席耶伦在的Jackson hole全球央行大会上做了主题演讲,这场全球瞩目的演讲对全球市场产生了很大的影响,改变了市场过于轻狂的自我预期。9月2日晚的非农数据没有改变这场演讲后的基本格局。我们认为,这预示了全球货币政策的中期拐点:从放任自流到规则重建。

2016年三季度之后,全球体系正在发生深远的嬗变,一些核心资产已然对此做出了前瞻反应,比如原油和中国房地产。对此我们可能需要一组报告来阐述。本篇报告是一个管窥,我们耶伦Jackson hole演讲和演讲之前美联储所披露的D-R工作论文相结合进行了编译和评析,并对美联储回归的系统因子进行了分析。

为叙述考虑,我们将耶伦演讲及D-R论文的概要编译作为两个附文置于报告末尾,但实际上它们才是最值得潜心阅读的作品,而不是我们的报告。附文一中的图表来自MFI提取并非耶伦演讲稿原配,编译上的引言取义亦难避免,望读者察之。

本篇报告力图说明如下三个问题:

1)美联储的政策意图究竟是什么?

2)市场的担忧究竟是什么?

3)市场预期与美联储预期间存在什么样的偏差?

本报告分为如下四部分:

●

美联储回归:是时候考虑机会成本了

●

生产率困境:美元失衡问题

●

铸币税取舍:美联储如何实现加息

●

救亡图存:“流动性陷阱”之陷阱

■

美联储回归:是时候考虑机会成本了

耶伦本次演讲题目为

《为未来设计具有弹性的货币政策工具》

,重点在于探讨目前美联储已有的政策工具是否可以应对未来的经济危机。

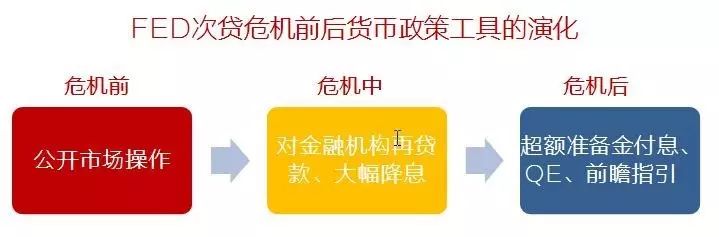

耶伦花了很长时间去梳理美联储的工具演化史,也可以视为一次辩解,概要如下:

来源:MFI

演讲中,耶伦着重向市场阐述了危机后美联储货币政策组合改变的原因。即合意的利率目标

(潜在均衡利率)

为负时,美联储被迫选择了QE作为替代工具来弥补短端利率不能将至负区间的约束,

(但QE的结果是联储对利率的驾驭能力被显著削弱),

并通过对存款机构的超额准备金付息,来控制银行间市场流动性水位,以实现对基准利率的干预。演讲最后,展望未来的可能出现的经济危机时,耶伦表示将通过降低利率

(2-3%的降息)

、QE的政策组合

(2万亿美元)

以及继续向存款机构付息的方式来应对。

乍看之下,耶伦的演讲主题让人意外,原来市场预期她会讲一讲经济问题或者货币政策的困境。如果我们结合美联储经济学家David Reifschneider在23日披露的工作论文《衡量FOMC应对未来的经济衰退的能力》,那么我们就知道Yelen的演讲基本上是D-R论文输出的一个结果,二者间潜在逻辑非常连贯,这个潜在逻辑就是:

美联储目前担忧的不再是加息的沉没成本问题,而是机会成本问题。更直接的讲就是,假若再发生一次次贷危机级别的金融危机,美联储如何才可能避免被毁灭,要避免毁灭,美联储需要未雨绸缪的对当下货币政策目标做出什么样取舍。

Reifschneider的论文探讨了一个非常超前的问题,假设一种危机情景:1)通胀水平长期低迷,2)在未来两年左右发生危机,3)负面冲击导致美国失业率抬升5个百分点;那么美联储应当具备什么样的弹药储备才能扛过新一轮冲击?

如果不考虑负利率选项,Reifschneider经过严格的模型测算,给出了如下三种组合:

这个理论测试显示,在美国经济遭遇冲击的情况下,大规模、先发制人的4万亿美元量化宽松

(QE)

计划,加上激进的前瞻指引,会推动长期国债收益率下行,抵消短期利率零下限的制约,从而成功刺激美国经济。

但前提是,联邦基金利率必须在两年内回归2%-3%的水平,这也符合联邦公开市场委员会

(FOMC)

成员在2016年6月政策会议上给出的较长期利率预期,但是显然的,与目前市场预期相去甚远,目前联邦基金利率只有0.5%,按照市场预期,两年内能回到1%就不错了。

很难想象如果美联储屈从于金融市场预设的轨迹的结果:下一次危机,美联储被迫将基准利率无限期按死在零利率地板上,并且启动4万亿+级别的QE。鉴于次贷危机之后美联储资产负债表从1万亿扩张到4.5万亿,尚且造成尾大不掉的全球性“流动性陷阱”和对央行普遍的信任危机,再考虑到量化宽松边际效益的递减,那么新一轮的大剂量QE对美元与美联储信用,可能意味着毁灭性的打击。

那么情况就比较清楚了,美联储现在开始就必须要未雨绸缪组织自保:摆脱纠缠,努力加息。

■

生产率困境:美元失衡问题

上述分析意味着美联储的回归,以及更为独立的货币政策,在美国大选形势日渐明朗的时候,美联储开始摆脱政治的约束。

究竟而言,美联储真实压力到底来自于何处?有些问题并不能得到公开讨论,我们下面使用我们的模型来解释,美联储回归的合理性及其潜在诉求。

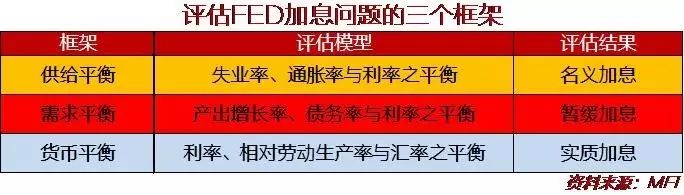

讨论美联储加息问题,我们一般使用三维框架:

1)供给框架,即美联储传统框架

(泰勒规则)

下的失业率、通胀率与利率之平衡关系;2)需求框架,即产出增长率、债务率与利率之平衡关系;3)货币框架,即汇率、相对劳动生产率与利率之平衡关系。

现在过分纠缠于美国就业和通胀数据已经没有意义。近期低至4.7%的失业率基本已逼近我们测算的美国充分就业极限4.5%,1.6%的核心通胀水平已经具有较强可操作性。显然,供给平衡是推动美联储加息的基础动因。但我们清楚,美联储今年以来冻结了名义加息,并努力维系汇率再平衡的局面,其主要顾忌是资产价格下跌的失控将把美国重新拖入资产负债表衰退螺旋,而并不是美国经济复苏不真实。

来源:MFI

过去的半年中,美联储对不确定性的关心远超经济过热风险,因为

金融去杠杆风险

和

地缘去美国化风险

均不可控。FOMC著名鸽派,美国旧金山联储主席JohnWilliams一度主张将美联储货币政策框架革命性的从盯住就业和通胀,跃迁到直接盯住GDP增长率,也就是从供给维度跃迁到需求维度。换句话说,美国私人部门的债务重整依然深有隐患,一个重要原因就是美国依然过度依赖于资本账户的补贴,美国也担心资本外逃。于是加息进程被暂时冻结了。

名义加息冻结,过低的利率水平,帮助美国巩固了美国现代经济史上难得的产业平衡期。页岩油活跃钻井数开始增加,新屋销售创2008年以来新高,非农就业重回中枢水平以上。这是美联储鸽式货币政策所取得的重大成就。

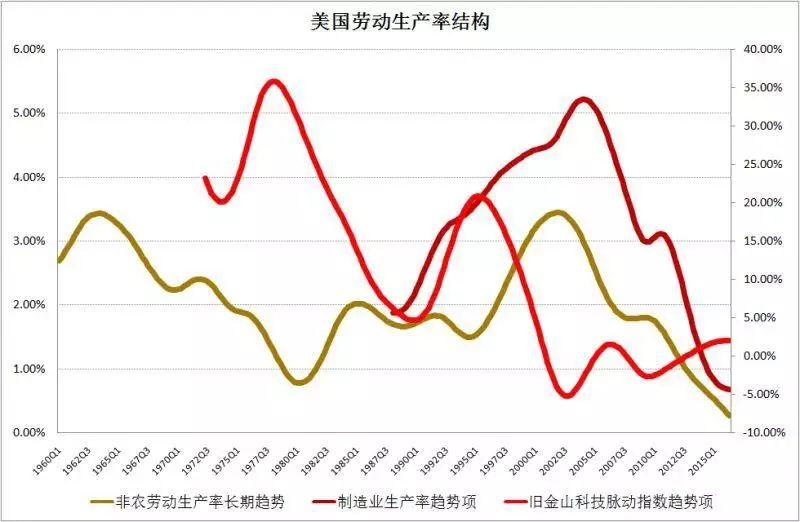

但是市场可能忽略了一个潜在风险。产业平衡显著的拉低了美国的劳动生产率水平。

这导致了美元的失衡:美元汇率被高估,而美元利率被低估。

我们提取了美国非金融部门劳动生产率的趋势项,美国纳斯达克泡沫破灭之后,劳动生产率进入漫长的下降通道,在QE干预下,有所反弹,但2011年之后重归熊途。此图表现出来的是,美元1980-2002年,依靠的是效率扩张,而此后依靠的是信用收敛。

来源:FED,MFI

很显然,美元的失衡结构对培育新一代科技产业曾经带来了巨大的流动性红利,但这一红利边际上已经严重削减。我们用这张图来看看美国经济结构的问题到底是什么:

来源:FED,MFI

信息科技产业毫无疑问是美国乃至1982年起始的整个长波周期的发动机。我们观察Tech pulse

(旧金山科技脉动指数),

1975年的反弹带动了美国非农生产效率在1980年的强势反转,约有5年。1990年的反弹则同步。纳斯达克泡沫破灭,自2002年触底,第一波反弹在2009年带动了其他部门的小幅反抽,时滞6-7年;2010年以来的第二波反弹,迄今6年已有见顶迹象,但对其他部门的传导非常弱,除了制造业呈现触底反弹趋势,非制造业部门依然持续下降。

这说明,

美国新一代移动智能科技的产业闭环并未真正形成,其对服务业和金融业的辐射半径仍然很有限。这是当前美国经济结构的病灶,也是美国货币工资率

(核心通胀的主要推动因子)

迟迟不能快速提升的核心原因

。

从全球回收的流动性的边际产出递减,而金融风险递增。美国股市的超级牛市显然与

“并购-回购-并购”

这一跨一二级市场的套利循环的繁荣密切相关,而2014年-2015年的A股大牛市只是其缩影。此种套利正反馈等价于对全球流动性环境产生巨大的虹吸效应,但它能否延续取决于两个因子:相对劳动生产率优势,及货币流通速度的优势。但是中国科技产业的崛起及产业环的快速构建对美元回流制造了很大障碍

(资本管制更大程度上是一个结果而不是原因)

,并带动中国房地产的绝地反弹。

美国股市真正的威胁在于中国房地产

,它提高了人民币的流通速度和通胀预期,一旦中国开始收紧货币,而美国劳动生产率依然不能加速,那么美股面临着类似于2015年中国A股的风险。现在,中国似乎正准备这么做。这种教训殷鉴不远,在2004年6月开启的美元滚动加息中就出现了,中美流动性争夺直接点燃了次贷危机。

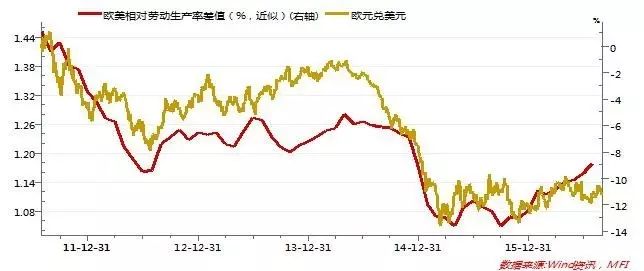

下图显示,即使是对欧元,从相对生产率的角度,美元也开始高估。

这其中有一个看似悖论的正反馈效应:

美元利率越低估,美元与非美货币的利差越大

。这个正反馈机制就是,

美元体系破裂→资本回流→压低美元利率→美国产业平衡→非美变本加厉的压低本币利率→利差扩大→美元体系进一步破裂。

其间最核心的因子,就是美国的产业平衡战略实际上是降维竞争,它压缩了日本欧洲这样经济体的传统产业空间

(譬如石化、汽车、机械等制造业)

,从而导致对美国与日欧潜在均衡利率的作用严重不对称。因此,日欧实施了更大力度的宽松,直至负利率引发了美联储与ECB/BOJ的巨大分歧。

Yelen所考虑的货币政策底线,我们理解实际上是汇率底线,即美国如若再度遭遇经济危机,美元的安全边际问题,能承受多大的贬值幅度,或者说保护垫厚度问题。而如果上述正反馈螺旋不能停下来,那么美元就在酝酿下一个非常类似于次贷危机的泡沫:

相对劳动生产率衰退→低利率→资产价格泡沫→快速加息→非美竞争性加息→利差逆转→利率和生产率的戴维斯双杀→美元泡沫破灭。

而D-R论文告诉我们,在这种情形下,美联储可能只能裸泳。

因此,美联储必须要矫正美元的失衡,压缩美元汇率和美国劳动生产率之间巨大的裂口,而要矫正美元失衡则必须首先矫正美元利率的低估。而其代价,则是要牺牲美国的产业平衡。

换言之,美国将从降维竞争,重回升维竞争。

■

美联储如何实现加息?

我们要正确认识美元,一个短期弱势

(区间震荡)

的美元,有助于一个长期的可持续的强势美元的形成。所谓以时间换空间。而这种短期弱势的美元竟然要在加息中实现。

显然,美联储要顺利加息并不是一件容易的事情。下面我们用一个简单的模型来分析这个技术问题。

首先,我们要理解美元的三级环流模型:

来源:MFI

按照这个模型,美联储要顺利加息必须克服三重障碍,依次是:

1) 美元加息后,美元体系破裂所衍生的全球流动性空白及地缘冲突;

2) 美元利率抬升之后,对美国产能尤其是以新型能源产业为基础的工业的债务冲击,以及贸易赤字的反弹;

3) 货币异化之后,超量银行间冗余流动性对美联储基准利率的操控及对利率传导链条的破坏;

与此对应,美国需要:

1)战略收缩;在非地缘核心利益上退步,如南海及叙利亚冲突,承认并推进全球治理体系的改革,并向新兴市场让渡货币体系的部分权责。这正是G20杭州峰会的焦点。关于全球治理体系的问题,我们将在后续报告中论述。

2)贸易扩张;摆脱孤立主义,务实推动全球贸易体系的升级和开放,引导美国产业资本走出去。这其中有两个要点,一是特朗普不确定性的控制;二是支持并推动核心产能区的供给侧改革,尤其是中国,从而构建新的产业闭环。

3)金融治理;通过非传统工具,谋求全球的对称性加息。理论上,实现实质加息目标有如下形式:名义加息、缩减资产负债表、OT操作、宏观审慎监管。

耶伦的本次演讲,实际上仅仅是讲的第三个问题。前两个问题并不能摆在台面上,也不是美联储范畴内能讲的事情。

美联储加息的前提是确保利率控制权重回美联储。

也就是说,美联储本轮加息将必然的同时具有金融治理的性质,美联储既要矫正货币异化问题,也要回收输送给金融机构的过度特权。因此,提高存准率及超额存准利率的同时,构建一套更为复杂的审慎监管体系是必要的。

■

救亡图存:流动性陷阱之陷阱

最后,我们可以观照当下,市场的轻狂和美联储的冷静之间存在的理解偏差。我们需要动用一些理论知识。

近一年来,至Yelen讲话之前,全球市场日益的弥漫着一种“末日论”情绪,这种崩溃快感来自于群体有意识的全球“流动性陷阱”。金融资本认为,全球经济如同泰坦尼克号正无可挽回的驶向冰川,市场套利本身是对央行们的错误的惩罚,从而,央行们只能在货币政策失效与更失效这个死亡螺旋中沉沦,而美联储的“加息”只是无谓的挣扎。从这个逻辑看来,美联储甚至要去考虑应付下一场危机是匪夷所思的。

实际上,

“流动性陷阱”在宏观经济学上只是一个并未经过严格论证的假说。“流动性陷阱”本质上不是一个总量现象,而只是结构性的千古存在的“劣币驱逐良币”问题

(即格雷欣法则)

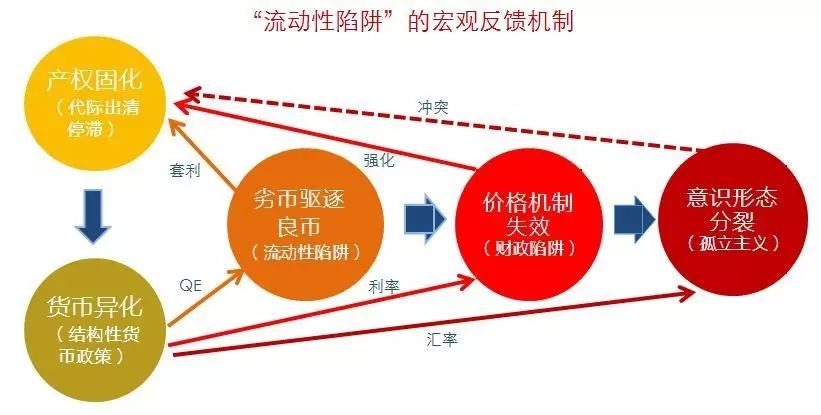

。我们来简要描述下这个反馈:

代际产权改革的停滞是有效需求不足真正的原因,而从日本开始,货币当局纷纷采用结构性货币政策,主要是降低准备金及定向QE的方式进行干预,货币发行权力的严重不对等,导致了货币信用内涵异化为三六九等

(奥地利学派早已论述过该货币伦理隐患)

;于是,货币套利盛行。比如商业银行通过同业拆借,加杠杆买央行中意的长期债券,就是使用影子货币向基础货币套利。套利游戏中,边际上信用最劣的货币区最早的产生了流动性陷阱,比如从离岸金融市场到贸易融资套利中,虚高的商品价格已经脱离实体经济。货币套利强化了产业寡头的垄断地位,价格机制失效,财政政策亦陷入与虎谋皮之陷阱。反过来又加剧了产权固化和贫富分化,最终,微观的冲突经过结构化货币政策的层层反馈,演化为意识形态的分裂,我们看到的IS及特朗普是孤立主义的恶果。

来源:MFI

这种“流动性陷阱”机制下,大类资产的交易模式是怎样的呢

?

对金融资本而言,由于显著受益于货币异化,其潜在的交易逻辑如果我们剥离掉长经济周期因子的话,那么剩下的主要是制度因子——

“产权焦虑”

。广泛的套息交易,表达了对国家机器普遍的群体无意识的怀疑、鄙夷乃至敌视。

俄罗斯吞并克里米亚及巴黎暴恐之后,拥产阶层对未来世界的产权结构产生了深刻的恐慌,人们对美国是否还能真正保护目前的产权体系——法权、财税、宗教与意识形态——难再信任,人们开始逃离

代理人经济区

,如南美、中东、俄罗斯,进而逃离“

代理人产能

”,如中东非洲的原油、菲律宾的镍矿、乌克兰的农业、欧洲的基建,以及中国的制造业。2015年以来中国的资本外逃,也是改革混乱期产权恐慌作用的结果。

而对产权代理人而言,此种恐慌导致

资产储备价值折现率

的恶性抬升,对政权颠覆的忧惧使得沙特王室无视价格拼命变现地下原油储量。在加入了央行因子

(美元年初暂时冻结加息而贬值)

之后,这同一种恐慌又导致了高产量高库存下原油价格的飙升,因为人们意识到原油的

产能弹性

消失了。过去两年原油资本支出年化20%的削减,利比亚尼日尼亚委内瑞拉等边际产能被不断挤出。商品反弹主要的,是由此种产能约束逻辑推动。

核心产能不仅受益于垄断地位,更受益于价格反弹,利润“不合时宜”的改善了,这也是2016年股市表现超预期的重要原因。

正是由于“产权焦虑”源源不断地发酵导致“产能逃逸”,解释了在2016年这个库存周期的过热期,我们竟然看不到资本支出和产出的反弹,以中国为代表的财政刺激计划看上去仿若死水微澜。反过来又强化了对“流动性陷阱”的偏见。百口莫辩的央行最后也进入这个认知陷阱,如7月份中国央行官员盛松成公开承认中国陷入流动性陷阱。顺理成章的,中美日欧央行不断要求加大财政刺激力度,实际上也是本末倒置的。

比如,中国政府越强化公共投资,私人部门就越逃离投资。这种挤出效应不是简单的挤出问题,而是

财政陷阱

。在中国中央政府厉行的补贴式的PPP,在现实中异化为了地方政府表外的资金池业务。中国实际上已经形成了一个地方政府间交互融资,类似铁索连船的影子金融体系。地方对中央政府的脱钩,是货币剪刀差

(M1-M2)

持续扩大的主体原因,而房价大幅反弹只是这种主体逻辑的抵押物现象。显然,这也是一个意识形态分裂的现象,房价越反弹,政体越分裂。

这是中国的故事,而美国意识形态分裂则充分暴露于难堪的总统大选,欧洲及其余经济区的故事更为暴戾。

从系统反馈的逻辑讲,债股商品的同涨的奇幻场景背后,贯穿了一个简单粗暴的逻辑:利用边际信用(影子货币)做空边际产权(影子产能)。

这就是“流动性陷阱”正反馈机制下大类资产的交易模式,我们称之为

“边际对冲”

。

非常容易理解,这种粗暴的边际对冲策略有其具体的参照体系。那就是对全球两大体系改革:全球货币体系——美元体系,及全球产权体系——尤其是中国的产权制度,根深蒂固的不信任。

这一情绪浓厚到无视6月后实质加息在全球不断的事实扩散,及7月之后全球政治共识的不断靠近。市场疯狂的做空央行做多黄金。从日本,澳大利亚,新西兰到英国央行的宽松,无一能满足市场预期。单边做多黄金,亦成为了人们对全球进入负利率体系甚至是回归金本位的自我预期实现。

但是,

当边际产能被源源不断的消灭之后,边际货币本身亦将毁灭于实现。

金融资本误解了甚至是粗暴的无视了“边际对冲”的意识形态后果。

实际上,当前全球所面临的并不仅仅是中美或美俄之争,或曰战后国际秩序

(雅尔塔体系)

的危机,而是整个威斯特法利亚体系

(现代主权民族国家体系)

面临着自1871年巴黎公社运动以来最为严峻的挑战。显然,负面冲击来自于全球的泛民粹主义。

现在,民粹主义及其衍生物分离主义威胁到了几乎所有主流大国,这迫使它们坐下来务实谈判,并寻求自救。我们应当看到这些信号:世界银行发行以人民币结算的SDR债券,标志着国际货币体系的改革实质性的启动,美元将收缩其治理半径;《国务院关于推进央地事权和支出责任划分改革的指导意见》及深改组会议关于农地“三权分置”改革,则标志着中国产权改革实质上的启动。孤立主义是不可能靠孤立治愈的。

D-R论文及Yelen的Jackson hole讲话,是在这一基本背景下产生的。美联储重新硬化其实质加息立场,与中国央行近期连续不断的去杠杆监管相呼应,是全球央行“救亡图存”运动的新开端。

当市场共识到,全球央行在这场掩耳盗铃的货币游戏中已经无可救药的时候,央行们开始坐下来修改游戏规则,并直接将金融资本暴露在枪口。

这就是市场和货币当局的预期偏差。猫和老鼠的游戏并未结束。

我们不妨来思考如下命题:

●

看空中国经济或许是正确的,但过度看空中国改革是错误的;

●

我们应该欣喜的看到,美联储在历史关头再度扮演了改革的领导者,而非沦落风尘;

●

自2016年8月开始,以去套利交易为主线的内生性信用紧缩通道已经打开了。

编译一:

耶伦:为未来设计具有弹性的货币政策工具

耶伦演讲要点如下:

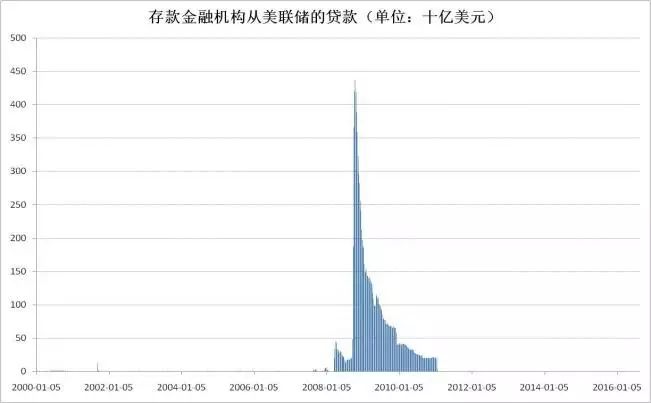

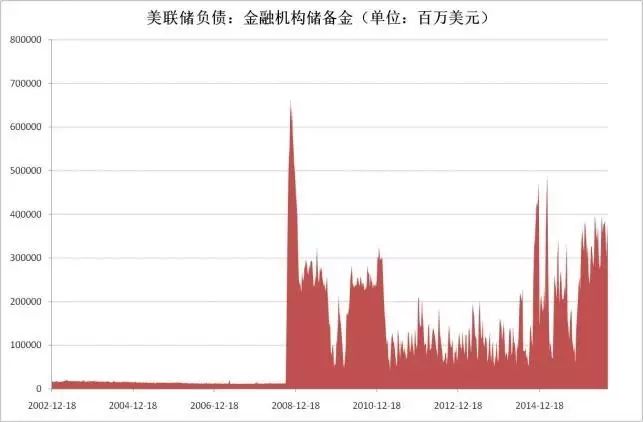

回顾危机之前的美联储政策工具组合,主要的货币工具是美联储通过公开市场操作,来影响银行部门的准备金余额,进而影响联邦基金市场利率,从来达到货币政策效果。上述政策能够实施的背景是危机之前,美国银行部门总体准备金大约为450亿美元,规模相对比较小,因此有限规模的公开市场操作就可以对联邦基金利率价格产生显著影响。如此这般,联邦基金利率就可以影响其他的短期利率价格,进而进一步的影响到长期利率价格和总体的金融环境,最终对通胀和经济活动产生作用。与这种操作相适应的美联储的资产规模在1万亿美元以下,即可满足美国的货币需求。

金融危机爆发后,美联储过去的货币政策工具的效果开始打折,主要体现在两个方面。首先,当银行的准备金余额总量较大时,联邦基金利率变得很难控制。比如,2007年晚些时候,为了抵消掉金融市场的紧缩压力,美联储创设了再贷款工具促使贷款流向家庭和商业部门,但与此同时,银行部门却积累了大量的准备金,这就使得美联储很难通过过去的公开市场操作来控制市场利率,简单来讲,就是金融部门的“剩余产能”太大了。

图1 美联储向存款金融机构的再贷款

来源:FED、MFI

另外一个突出的问题是,金融危机爆发后,失业率大幅攀升同时通胀快速下降,根据美联储的利率政策模型,合意的联邦基金利率应该降至零以下,但是传统的货币政策工具却只能将利率降至零,而无其他方法来应对。传统的货币政策工具遭遇到了新问题。

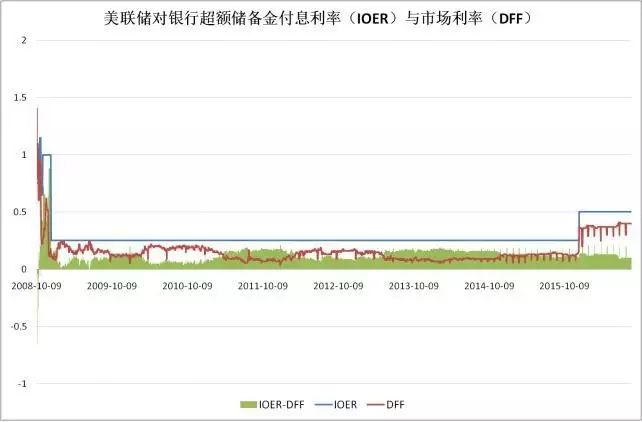

为了应对金融危机,以及危机带来的经济衰退和随之的缓慢复苏,美联储开始创设新的货币政策工具。在立法上,2006年美国国会允许美联储于2011年开始,对银行的准备金支付利息。2008年的秋天,美国国会将授权生效的时间提前至2008年的10月份。美联储对银行部门的准备金支付利息,使得美联储可以打破银行准备金余额和联邦基金利率水平之间的强相关性,在这种操作的影响下,美联储就可以在准备金余额充沛的同时控制联邦基金利率价格,本质上,美联储通过向存款机构派息来锁定其准备金,将银行部门可流通的准备金余额降低,这样来控制市场利率价格。

图2 金融机构在美联储的准备金规模

来源:FED、MFI

美联储向存款机构付息的利率简称为IOER。当美联储打算加息时,美联储同时提高IOER利率。更高的IOER,可以鼓励银行来提高贷款利率,使得不管银行部门的准备金余额多大,都可以对市场利率产生向上的压力。但实际情形更复杂一些,当美联储调整IOER利率后,确实会使得市场利率(DFF)随之波动,但总体来讲,联邦基金利率低于IOER,这是因为,只有存款金融机构才能获取IOER补偿,但市场上的金融机构却多得多。

图3 美国IOER与DFF利率比较

来源:FED、MFI

来源:FED、MFI

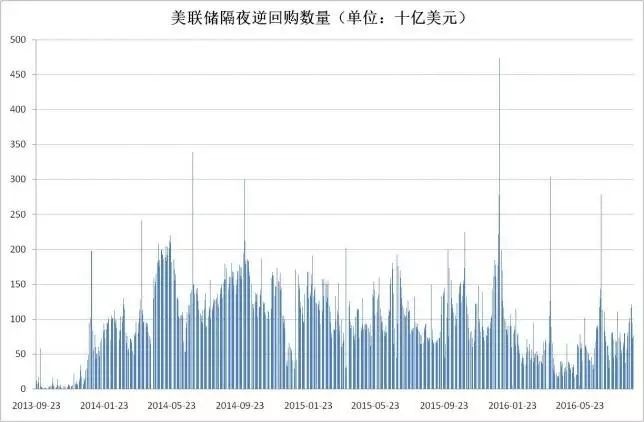

因此,美联储再次创设新工具来影响联邦基金利率价格,隔夜逆回购工具(ON RRP)。美联储新工具ON RRP的交易合格的对手方包括:合格的货币市场基金、政府支持的企业、经纪商和存款金融机构,这些对手方可以以美联储确定的利率价格来参与交易ON RRP,与支付IOER类似,逆回购工具促使参与的机构不会以显著低于联邦基金利率的价格来拆借资金。这种货币政策工具在去年12月份(即美联储危机后的首次加息)被证明是有效的。

图4 美联储ON RRP规模

来源:FED、MFI

另外两个新的政策工具是大规模的资产购买(QE)和明确的前瞻指引。这两个工具都是在利率降至零后采用。美联储认为,资产购买计划(QE)使得长期的利率出现下降,提振了美国经济和就业率。

随着美国经济的复苏,美联储考虑收紧信用。那么,是先加息还是先“缩表”呢?美联储考虑过“缩表”然后再加息的政策组合,但最终没有采用,是因为对“缩表”的市场影响更不确定。比如,“缩表”的速度多快合适呢?不恰当的“缩表”,可能会对金融市场和经济产生较大的干扰。基于上述担忧,美联储在收紧信用时,采取了目前的政策套餐:加息,维持美联储QE规模,同时继续对银行部门的超额准备金付息。

展望未来,美联储认为未来的政策组合是:

首先,美联储有必要继续对银行的准备金付息(显然这透支了铸币税)。未来逐步提升利率后,会逐步的减少资产组合的再投资规模,预计这要花费数年的时间。美联储认为IOER仍将是重要的应急政策工具,因为未来经济出现衰退时,仍可能启动资产购买计划,来弥补常规政策的有限。

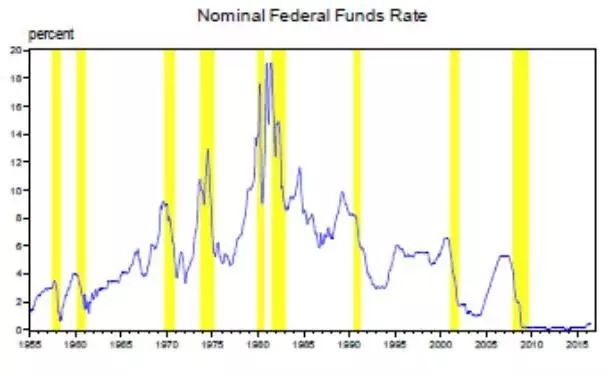

其次,根据最新模型分析,美联储认为将利率下调2-3%,叠加上2万亿美元的资产购买规模,可以应对未来出现的经济危机。目前,联邦基金利率的合意水平是3%,而在1965年至2000年,联邦基金利率超过了7%,因此,从历史上来看,降息的空间确实是有限的多。在过去的九次衰退中,美联储降息的空间从3%至超过10%不等,平均降息大概为5.5%,这表明美联储在面对未来的衰退时,缺少2.5%的降息空间。当然,过去的合意利率与通胀水平是直接相关的,随着通胀的抬高,合意利率也会随之升高,这样就会使得潜在的降息空间扩大。但尽管可能存在美联储加息至2%,就不得不降息来应对经济衰退,但是通过QE也可以来应对经济危机(具体的测算方式附录中展示)。

编译二:

David Reifschneider

:衡量美联储应对未来经济衰退的能力

美联储工作论文《衡量美联储应对未来经济衰退的能力》,由David Reifschneider撰写,这篇论文的要点是论述在应对未来美国出现的经济危机时,美联储应优先选择的货币政策组合是受限制的降息、资产购买计划和前瞻指引。该论文所引用的模型是目前美联储经济预测和分析的模型FRB/US,该模型加入低通胀将持续的前提假设,并认为美联储QE政策可以影响长期利率价格,也考虑了长期利率价格、股票价格和美元汇率的变化对实际经济产出的影响。

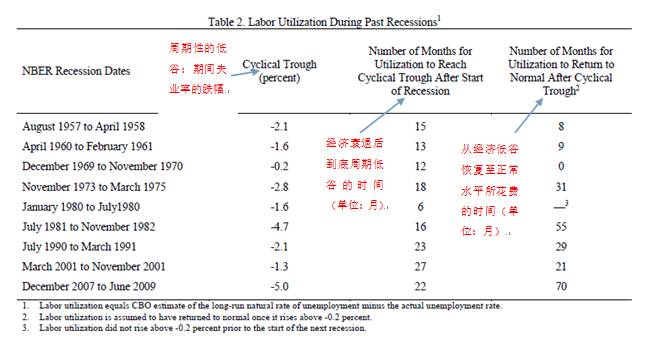

在考察不同政策组合时,其标准在于政策实施后的就业、通胀和目标之间的方差最小为最佳组合。此外,文章中指出美国的长期均衡利率低于上世纪80、90年代的水平,这是与生产率的趋势性降低相一致的;而过去的九次危机中,大部分降息的幅度都要大于长期均衡利率的水平,这是由周期性的因素所决定的,所以常规的降息无法应对未来的经济危机。

总体来讲,经济危机模拟的情形是比较理想化的,初始条件下:通胀率达到了2%,失业率为4.8%,短期利率回升至2-3%,长期利率回升至3-4%。不得不说,这真是太过理想的政策条件。

以下表格是文章所主要阐述的内容,我们将要点摘录如下:

图1 美国历史上经济衰退期间美联储的货币政策

来源:FED、MFI

图2 美国历史上经济衰退期间的劳动利用率

来源:FED、MFI

图3 美联储名义利率价格

来源:FED、MFI

图4 美联储实际利率-均衡利率