正文

1971

年

9

月

21

日,风和日丽。

一辆开往咸阳的大卡车上,坐着一个

21

岁的年轻小伙。他刚刚结束了为期三年的知青生涯,即将被招入陕棉八厂的前纺车间当搬运工。看遍沿途风景的他,不晓得是否也看到了自己未来的模样。

在飞扬的棉絮中,小伙一干就是七年。如果没有后面事情的发生,或许他会专心做一辈子的搬运工。

1977

年

8

月,刚刚复出的总设计师主持召开了科学与教育工作座谈会,做出了恢复高考的决定。次年,北京电影学院到西安进行全国恢复高考后的首次招生。得知消息后,搬运工小伙带着自己的摄影作品跑到北影招生的考场。庆幸的是,高考是公平的,优秀的人不会被无缘无故埋没。小伙如愿考上了北影,开启了他人生新的征程。

后来,小伙成为了一代名导,

2008

年北京奥运会,震撼全世界的鸟巢开幕式便是他的杰作。

这是一个

“

高考改变命运

”

的典型案例。自

高考制度恢复以来,高考长期被广大人民群众视为

“

改变命运

”

的最佳途径。人们听到过太多高考成功逆袭人生的故事,也见证过太多寒窗苦读一飞冲天的传说。从上小学开始,相信我们每个人都在接受着父母和老师

“

万般皆下品、惟有读书高

”

的谆谆教诲与理念灌输。对于我们自己来说,

12

年寒窗苦读,拼了命地背单词做题目,就是为了未来某天,金榜题名那一神圣时刻能够降临,从此一路开挂,事业有成,迎娶白富美,走上人生巅峰。

然而,在经历了

41

年“千军万马挤独木桥”的竞争后,“高考改变命运”的口号似乎已经不再像从前那般令人信服。越来越多社会底层家庭的孩子放弃高中、大学,直接选择投身于技工学校去学习一门手艺和技术来谋生,而一些上层家庭则是更倾向于让孩子从小就进入每年学费高达数十万的国际学校,等到中学时期就送他们到欧美发达国家继续接受最优质的教育,至于国内的高考,他们根本不会考虑。

高考依然是那个高考,时代却早已不是那个时代。

1

1977年高考制度的恢复,引来全国570万考生参加考试,其中包括着无数分散在祖国深山和农村的知青们,以及那些被划分为富农和地主阶级成分的子女,他们摆脱了阶级成分的心理负担,在一视同仁的高考面前尽情挥洒着自己的才华。

更为重要的是,当时工作包分配的制度,让很多大学生还没有毕业就早早被政府机关、事业单位与各大企业提前预定好。可以毫不逾矩地说:只要通过高考的独木桥,后面的道路几乎便是一马平川,畅通无阻。

高考能够改变命运吗?我想至少在这段时期,答案是肯定的。

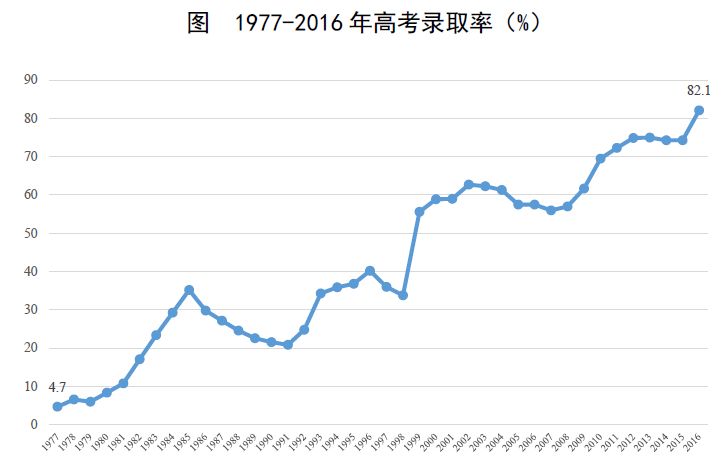

然而,随着高校的不断扩招,每年的考生数量与录取率都在上涨。到了

2016

年,全国共有

940

万考生参加高考,录取率更是创历史新高的

82.1%

(参见下图)。横向对比

1977

年

4.7%

的录取率以及

27

万的录取人数,不禁令人感慨万千。

诚然,高校扩招与录取率攀升充分印证了我国人口受教育程度的不断提高,这无论是对国家经济发展还是对个人事业进步来说都是巨大的利好。不过,硬币的另一面却是:

大学生已经由从前的天之骄子逐渐变成今天的莘莘学子,说白了就是越来越不值钱了。

特别是在包分配制度早已成为历史的情况下,每年都有许多

“

毕业即失业

”

的剧情上演。

不仅如此,“高考独木桥”的另一端通往的去处,早已不再仅有

“

改变命运

”

一个方向,些许令人困惑的道路同样摆在那里:

比如,高考并不一定会使一个家庭脱贫致富。

对于许多低收入阶层的家庭而言,子女上大学的学费同天文数字无异。孩子考上大学后,光四年所需的各项费用投入就足以让整个家庭苦不堪言,更何况后面还可能会继续读硕士博士。再加上与日俱增的就业压力以及逐渐攀升的城市生活成本,即便孩子顺利毕业并找到稳定的工作,对于家庭的物质回报也很难有实实在在的保障。

再比如,“过度教育”现象的存在令人无奈。

虽说高校扩招圆了很多人的大学梦,但也让每年快速增长毕业生数量大大超过了劳动力市场的实际需求。为了应对这一局面,大学生们必须要修习更多种类的课程以提高自身竞争力,却无形中被动地接受了太多自己并不感兴趣或对于自身发展意义不大的内容,以至于越来越多具有较高教育水平的毕业生被迫要去从事着过去由低学历劳动者从事的工作,导致所得收入与自身受教育背景不相匹配。

当高层次的教育并不必然带来好的收入和职业地位时,“高考改变命运”的论断在人们心目中也渐渐风雨飘摇。

2

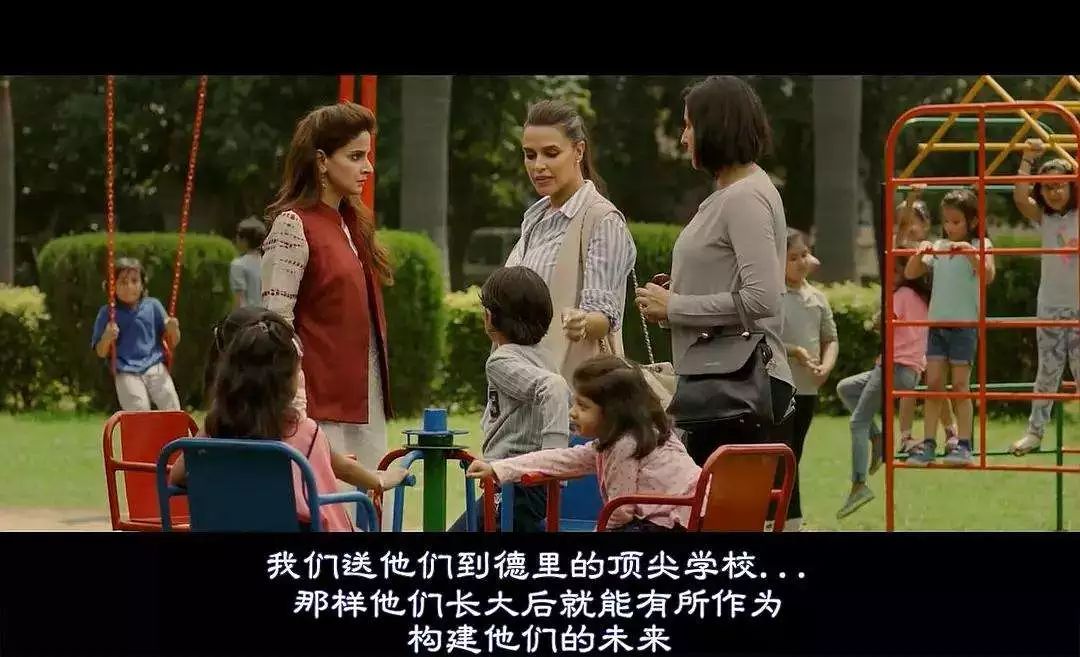

前不久,一部名为《起跑线》的宝莱坞影片震撼了国人。该片讲述的正是一对中产阶级夫妇为了让孩子能够从小就获得最好的教育、走上人生巅峰而绞尽脑汁择校的故事。影片中的那位教育中介说的话,让人印象深刻:

“如果你们不接受训练,那孩子就不能进好的幼儿园学校了,如果她进不了顶尖的学校,那她就进不了我国任何一家好的大学,如果她的履历表上填写的不是好的大学,那她就不可能进跨国公司上班。”

翻译成大白话就是:

名牌大学的毕业生具备更强的竞争力,在就业市场上也更容易受到优质用人单位的青睐。

普天之下,概莫能外。

对于绝大多数家庭来说,要想让子女将来能够踏入名牌大学的校园求学深造,除了督促孩子自身不断努力外,还有极为重要的一点便是不能让孩子输在起跑线

——

就如同电影的名字一样,正所谓“教育要从娃娃抓起”。

出于种种历史原因与教育资源分布的不公,我国的

“

学区房

”

成为了一道靓丽的风景线,引无数家长竞折腰。原因很简单,重点小学拥有更为优越的师资力量与其他教育资源,这种环境下培养出来的学生必然将有大概率进入重点中学继续求学,到后面考入名牌大学的机会自然更大。

以北京著名的人大附中为例,凭借极为出众的升学率,人大附中的知名度甚至盖过了人民大学。笔者一个从人民大学毕业的好友曾经讲过这样的两个段子:

人大附中的老师在教育学生时会经常说一句话:“平时不努力,高考去隔壁。”

人民大学的学子时而会自嘲母校为“中国人民中学附属大学”。

另一个人大附中毕业的好友也告诉笔者,在人大附中全年级只要能排名前

200

,基本上就能考进清华北大这样的顶尖学府。

笔者听罢,默默地回忆了一下俺们东北那嘎达的重点高中,全年级前

200

名大概能考一个怎样的大学,一首《凉凉》不由自主涌上心头。

既然如此,为了让孩子能够享受到优质教育,最简单粗暴的方式便是购买学区房。可僧多粥少的事实,迫使在市场经济供求关系的驱动下,学区房开始疯狂涨价。在北京,但凡拥有“学区房”标签的小区,房价均比同路段非学区房的贵出一截,单价动辄

9

万

10

万,最离谱的时候甚至出现过

20~30

万

/

平方米的成交价。

在这种行情下,孩子的入学俨然彻底演变为家庭地位与父母财力的比拼甚至战争,有钱有势的人家,孩子便可高枕无忧地接受上等教育,而那些经济基础相对较差的家庭则会被彻底拒之门外。

放眼全国,四五线城市家庭、农村家庭与贫困家庭的孩子,可能唯一能够被寄托出人头地、改变命运的途径便是接受教育并参加高考,然而经济实力的桎梏与好学校的稀少却让他们中的不少人几乎从来到世间起就已经注定了一生的命运,只因与优质的教育绝缘。

在高考的独木桥面前,有人可以捷足先登至名牌学府,有人只能排队等候至一般高校。更有甚者,在当今社会,不少人即便不接受高等教育,同样也可以获得很高的社会地位。比如许多名人虽然没读过大学,但是却拥有着可观的财富和极高的地位,再加上近年来再加上所谓的“土豪”、富二代、官二代的不断涌现,更加对

“

高考改变命运

”

的真理造成了挑战。

学好数理化,不如有个好爸爸。某种程度上讲,此言不无道理。

3

新世纪伊始,一个正在读高一的年轻人做出了退学的决定,引爆了当时的社会舆论,这也倒逼着人们对学校教育模式以及高考做出了新的反思,有支持亦有讨伐。

那个处于舆论风暴中心的人,就是

1999

年拿到过全国新概念作文比赛一等奖的才子韩寒。

在国人的观念里,提前退学就意味着放弃高考,放弃高考就等同于自毁前程。韩寒这种与传统学校教育决裂的举动,在不少人看来无异于离经叛道,很多家长甚至将韩寒列为反面教材来警示自己的孩子,要

“

不忘初心,方得始终

”

,坚守高考的本心,才能收获胜利的果实。

然而,时隔多年,回首这段往事,再看看韩寒与他同期同学们今天的境况,或许人们会有不少新的感悟。

的确,对于很多人来讲,高学历是一块垫脚石与敲门砖,一个

211

、

985

的名校背景或者一个研究生的学历,确实能带来更多的机会。然而,学历高并不等同于能力强,在这个快速变化与竞争日趋激烈的时代,相比于学历来说,用人单位可能更倾向于看中个人能力,因为能力比学历更能为用人单位创造价值。

从这个角度讲,高考只是另一个起点,说到改变命运还远远达不到,后面的事情还有很多很多。

另外必须承认的是,当今社会,高考再也不是通往人生巅峰的唯一途径。且不说是否条条大路通罗马,但至少在“渡河”的过程中,除了走独木桥之外,还有其他很多的方式可以选择,比如帆船、游艇,甚至游泳也未尝不可——而这些,很可能还要比走独木桥更快抵达彼岸。

从小到大并没有上过一流的学校,高考更是连续落榜两次的马云,便是其中的典型。而诸如

“

当年没考上本科的同学,如今是我这个

985

大学毕业生的老板

”

一类的案例,在现实生活中也屡见不鲜。

与此同时,在市场经济日渐发达、创业氛围愈发浓厚、就业渠道逐步多元化的今天,不少在高考中获得过优异成绩的人,也在主动选择告别原本的人生轨迹。从当年的

“北大硕士毕业卖猪肉”

到今天的

“西安交大硕士放弃

500

强企业部门主管及

20

万年薪在校外卖凉皮”

,越来越多拥有名校高学历背景的年轻人们,正另辟蹊径地追求心中的梦想。

在过去,这些或许是不被人接受的;但现在,谁又敢说他们一定就不能成功呢?