时间是把杀猪刀,即便是曾经耀眼的国民品牌,也很难抵挡得住时间的冲刷和涤荡,保持“冻龄”,基业长青。

国民品牌的衰退和没落,有些是由不可抗的客观因素造成的,比如社会经济形势变化、产业迭代技术升级、生活形态和方式革新等等,有些则主要归咎于主观因素,比如企业战略偏差、经营失误、品牌老化等等。

随着新一代

95

后、

00

后消费群体的崛起,曾经属于

80

后青春时代的一批国民品牌,正在集体“失声”,陷入泥潭,逐渐走进记忆的角落。

尤其是服装、食品饮料和日化这些品类,受到社会大环境和技术因素影响较小,这些品牌的滑铁卢,值得反思。

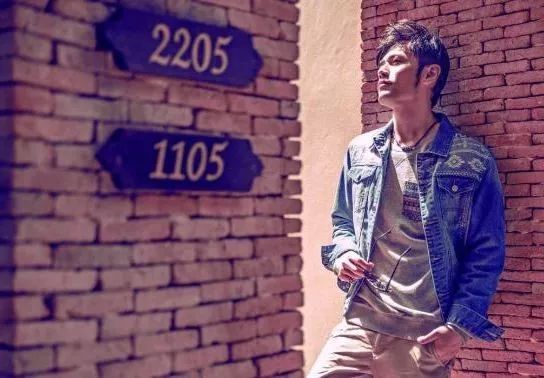

1

、美特斯邦威:

80

后青春品牌已落幕?

对很多

80

后、

90

后而言,美特斯邦威应该是青春记忆里的一部分,央视以及各大地方台,都能看到周杰伦代言的广告,“不走寻常路”的标语随处可见,

2004

年被评为中国青年最喜爱的服装品牌。

2012

年,美特斯邦威门店数量高达

5220

家。然而,转折点出现在了

2015

年,美邦服饰营业收入下降

4.92%

,净利润则同比断崖式大跌到

4.31

亿元,跌幅高达

396.57%

,是上市八年来首次下跌。

随着大量国际品牌的进入,产品和营销优势瞬间消失。互联网和电商,则是更为凶猛的洪水猛兽。即便美邦推出了有范

APP

,冠名了网红节目《奇葩说》,但依旧挽救颓势。

2

、达芙妮:曾经的大众鞋王,关店停不下来

听着

SHE

《月桂女神》的歌声,乐此不疲地试着达芙妮的鞋子,这曾是不少“

80

后”女生的美好记忆。不过,达芙妮的认可度着实不如以前了。

曾经有媒体报道过,最鼎盛时期的达芙妮占到国内女鞋市场份额的近

20%

,“每卖出

5

双女鞋就有

1

双来自达芙妮”。达芙妮全国核心业务门店销售店铺数量,在巅峰时期逾

6000

家,而截至

2016

年底,该数字减少至

4598

家。

虽然请来谢霆锋当创意总监,全智贤代言,但大众鞋王达芙妮的颓势不减。从

2015

年开始,达芙妮就因疲于应付竞争和高库存压力开始关店。

3

、李宁:曾站在巅峰,又迅速被遗忘

中国人民都知道李宁不仅是中国体操王子,还有体育用品李宁公司。

2008

年,北京奥运会上李宁“飞天点火”,引发市场对李宁鞋服的狂热追捧,自此李宁公司开始走上巅峰之路。

然后,站上巅峰后,李宁因为一系列不当战略措施,包括品牌形象定位失策、急速扩张埋下巨亏隐患,引发了很多问题。

2011

年,公司出现大量库存积压,

2012

年大量裁员关店,年亏损近

20

亿,

2013

、

2014

年持续亏损。所有的积弊大规模同时爆发,库存高企,投资人高盛退出,高管地震,大幅裁员……如今,虽然业绩有所好转,但市场大势和格局,已经完全不同。

4

、娃哈哈:品牌老化,产品落伍,不再“哇哈哈”

哇哈哈

AD

钙奶作为陪伴着

80

、

90

后长大的美食,酸酸甜甜的味道,不仅仅是舌尖上的回味无穷,还有对童年的怀念,对青春的追忆。

成立至今

30

年有余,哇哈哈曾连续

11

年位居中国饮料行业首位,品牌价值高达

280

亿元。就在

2010

年,其创始人宗庆后还豪情满志地说:“要再造一个娃哈哈,在

3

年内实现年销售收入

1000

亿元”。理想丰满,现实却是骨感的。

2013

年之后,娃哈哈业绩就呈直线下降态势,离千亿销售额目标越来越远。

伴随着

80

后的老去,娃哈哈因为近年来频频多元化,无法聚焦主业,以及品牌、产品跟不上市场的更新,品牌老化,产品落伍,逐渐被新生一代消费者抛弃,娃哈哈已不再“哇哈哈”。

5

、旺旺:你现在还会买旺旺的零食吃吗?

与哇哈哈一样,对

80

、

90

年代的人而言,旺旺应该是许多人童年的记忆。作为一个家喻户晓的食品品牌,旺旺曾经创造了无数的市场奇迹,并在相当长的一段时间里,风光无限。

相关数据显示,

2006

年,米果、膨化食品及薯片分别占中国休闲食品市场总销售额的

21.5%

、

37.2%

及

41.3%

,而中国旺旺的米果产品一度占到

68.6%

的市场份额。

峰值过后,就是逐渐走向低谷,现在已被指品牌老化严重。当那批吃着旺旺长大的消费者,有一天真的长大时,新一代的消费者选择太多,对旺旺反而没有那么热衷了。

6

、健力宝:品牌光环早已逝去,复兴任重道远

相对而言,健力宝属于更早一代的国民品牌,辉煌期在

90

年代。在八九十年代相当长的一段时期内,健力宝都是中国知名度最高、销售效益最好、持续销量最稳定饮料品牌。

1984

年,健力宝成为了中国奥运代表团首选饮料。就在这一届奥运,中国实现了零的突破,奥运会的成功极大激发了全民的热情,健力宝就这样走进了中国民众视野。从

1984

年到

1989

年,健力宝通过金牌

'

营销,销售

5

年时间增长了

140

多倍,之后一路高歌猛进。

直到

1997

年,由于归属权问题,健力宝发生了严重的人事斗争和战略问题,市场占有率与品牌知名度一路下。直到

2007

年,统一二度并购并最终成功入主健力宝,它的品牌价值虽然巨大,但企业早已没落。也许还会有人想去购买健力宝,但终究不过是为了情怀罢了。

7

、小护士:惨遭外资围剿,开启被雪藏之路

与别的品类有所不同,日化国民品牌的衰退,主要故事情节是,民族品牌遭逐一收购,难逃雪藏命运,淡出视野。

2003

年

12

月

11

日,全球最大的化妆品集团欧莱雅在北京宣布收购“小护士”,这是欧莱雅集团作为世界第一大化妆品公司在中国的首次收购行为。

在收购小护士不久,欧莱雅曾宣布推出新一代全新小护士与卡尼尔护肤系列产品,并表示要把小护士发展成为中国第一大护肤品牌。但几年后,市面上几乎已看不到小护士的广告,专柜也陆续被撤。

8

、大宝:“天天见”的日子渐渐远去

2008

年

7

月

30

日,美国强生公司旗下强生中国投资有限公司宣布,已完成收购北京大宝化妆品有限公司的交易。

强生入主大宝后,外方仅在大宝产品线上做了点更新和优化,大宝在国内市场的地位并没有发生巨大的变化,甚至还有倒退。

业内人士认为,强生收购大宝后,不仅可以直接减少一个竞争对手,还能获得其销售渠道、信息资源以及现成的工厂设备,可谓一举多得。

9

、丁家宜:直接被抛弃将停售

2011

年

4

月

8

日,法国香水巨头科蒂集团证实,已与中国本土品牌丁家宜达成股份购买协议,将获得丁家宜的大多数股份。

不过,被收购后公司并未往好的方向发展,收购第二年,丁家宜的销量就下滑了一半。