卜正民是加拿大籍的知名汉学家,他参与主编的《哈佛中国史》被认为代表了海外中国史研究的水准。

“

既然我不是中国人,那当一名中国历史学家到底有什么意义?

我到底怎样才能像理解母文化那般,更真切地理解中国呢?”

通过文献资料,我们可以最大程度地了解与接受一个异国,可是对祖国的感知,是一种皮肤感受,再多的阅读和走访好像都没法获得这种感受。

“

你想象中国是一个仅有一扇窗户的房间。

我坐在房间里面,屋里的一切都在我的目光之中,而你在房间外头,只能透过窗户看见屋里的景象。我可以告诉你屋内的每一个细节,但无法告诉你房间所处的位置。这一点只有你才能告诉我。”

也就是说,如果“理解一个房间”是一个系统任务,中外学者扮演着不同的角色:中国学者作为陈寅恪所谓“为文化所化之人”,肩负着将国史真实且完整地呈现的使命,所以陈寅恪才有诗云:“群趋东邻受国史,神州士夫羞欲死。”

而外国学者,他们的工作给这个房间定位,并描绘它在整栋建筑中的位置,它与其它房间的关系,以及这个房间体现出的建筑共性与独特个性。

唐太宗有云:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”以“人”(外人)所撰之“史”为镜,兴替得失,都在其中。

同时了解中国学者与外国学者眼中的中国,才能真正看懂中国。

如果古今的中国是现实,而一本本的研究著作是伸向现实的镜头,哪个镜头下的画面,才是真正的现实?

答案是“足够多的镜头”,谁都可以拍,内内外外,方方面面,360度无死角都有。

可是,那么多的画面,还有不同的剪裁与剪接,你该相信哪一位摄影师的眼光?

以“外国人眼中的中国历史”而论,有几次著名的问题:

剑桥大学生物化学教授、《中国科学技术史》的编著者李约瑟有一个中外闻名的提问:

“为什么科学和工业革命,没有在近代的中国发生?”

而德国思想家马克斯・韦伯,《儒教与道教》《新教伦理与资本主义精神》的作者,提的问题是:

“为何中国、印度这样的东方社会,没能在政治、经济、科学乃至艺术领域走上独立于西方之外的理性化道路?”

《叫魂》的作者,被誉为“美国汉学三杰”之一的孔飞力问的则是:

“中国为什么没有发展出近代国家?”

你看,这些外国学者,他们都喜爱中国,对中国充满兴趣与好奇,而且以真知灼见,开辟了一片从未有过的观察中国的视野,改写了西方人心目中中国的形象。李约瑟甚至被英国《经济学家》称为“改变西方对中国文明落后评价的人”。

然而,他们看中国的时候,心中有一杆标尺,那就是“西方”。

中国为什么没有产生工业革命?中国为什么发展成近代国家?中国为什么没有走上理性化道路?

在这部叫《中国》的电影里,谁来决定镜头的焦点、景深和曝光度?

一部中国史,仍然是充满着大大小小谜团的一段独特而魅力蒸腾的历程。在中西学者的“会诊”之后,他们的解释与答案,都一一呈现在我们面前。

需要这样一些领读者:

他们生于中国母文化之中,对中西方学者的专题研究同样稔熟,

他们一手打开房间的窗子,另一只手揿亮了房间里的灯光。

或者你可以这么理解:我们接通了宇航员视角的镜头,才看到了我们生活的地球,这颗美丽的蓝色星球,悬浮太空亿兆年,若没有从外部照来的探头, 我们却永远看不到它的全貌。

但我们同时也需要太空、大气、地质、人文各科的专家,为我们讲解这些镜头意味着什么,是什么决定它们在此时看见什么,看不见什么。一句话,怎样看懂镜头下的地球。

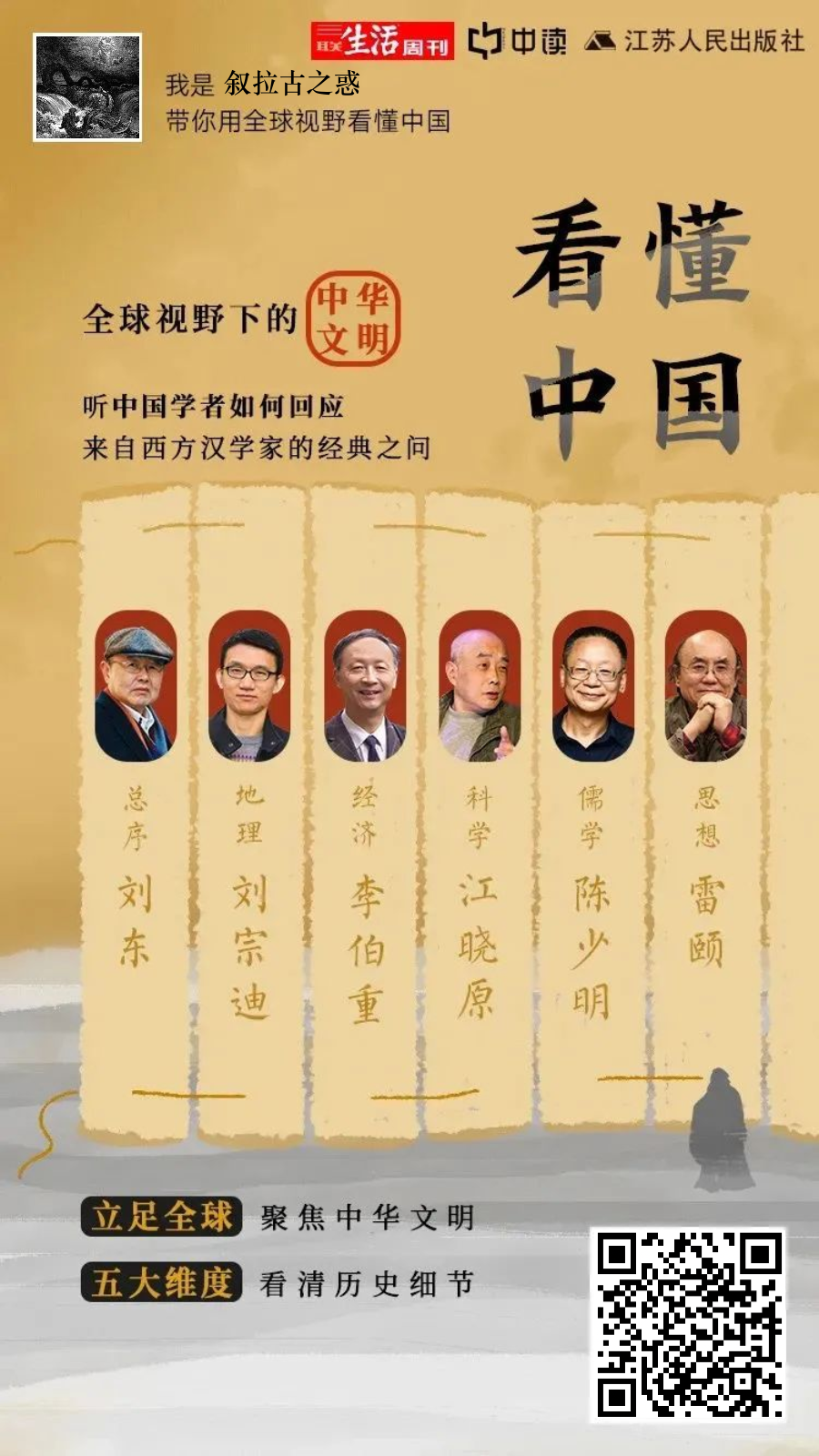

三联中读联手出版“海外中国研究丛书”的江苏人民出版社,邀请各领域权威学者,针对“屋外”对“房间”的观察与解读,推出重磅课程

《看懂中国:全球视野下的中华文明》

,用全局视野看待“何谓中国”,同时也提出他们自己的观点。

课程将带你从六个维度看中国:

总览、地理、经济、科学、儒学、思想。

音频分为6个章节,长达360分钟,每一章节都将提供延伸阅读书单。

现在订阅,即刻跟随权威学者,看懂全球视野下的中国。

我们特别请到了史学名家——刘东教授,来为我们做总序部分的精讲,他会带领我们认识海外汉学,树立海外眼光看中国的宏大视角,让我们看见内与外、中与西的冲突与融合。

刘东

,浙江大学中西书院院长,《海外中国研究丛书》主编,前清华大学国学院副院长。

刘东教授早岁师从思想家李泽厚,其研究跨越美学、比较文学、国际汉学、政治哲学、教育学、艺术社会学等不同领域。

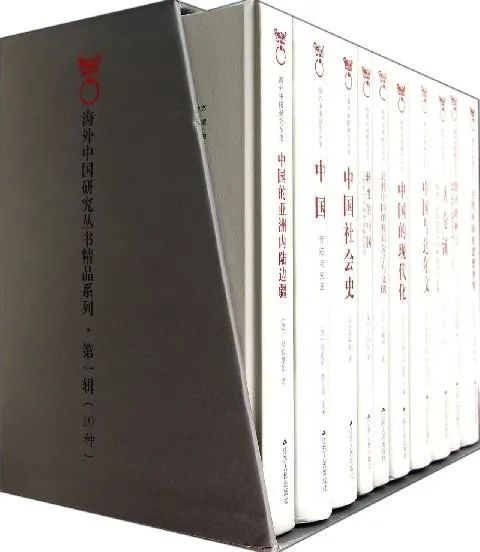

他主编的

《海外中国研究丛书》

自1988年起开始出版发行,迄今已出版学术名著200余部。

丛书囊括了

费正清、杜赞奇、宇文所安

等海外著名学者的代表性著作,为中西文化交流做出了持续的贡献。

在序言中,刘东教授提到:

只要不跳出自家的文化圈子去透过强烈的反差反观自身,中华文明就找不到进入其现代形态的入口。

这也是他做许多研究时的出发点。

接下来每一章的课程内容,都由对应的老师来主讲,每位老师都是在相关领域深耕多年的权威学者。

第一讲,北京语言大学人文学院刘宗迪教授,在民俗学、神话学、口头诗学领域卓有建树,将为我们带来地理学与中国传统世界观的建构。

第二讲,北京大学人文讲席教授李伯重,著作《火枪与账簿》曾获《21世纪报道》年度十大好书,将带我们观察物质全球化的端倪。

第三讲,上海交通大学科学史与科学文化研究院讲席教授江晓原,浸润科学技术史数十年,将为我们讲述中国古代的技术奇迹。

第四讲,中山大学哲学系学术委员会主任陈少明教授,将带我们见证西学对儒学的冲击,看儒学的近代流变。

第五讲,中国社会科学院近代史研究所研究员雷颐,为我们讲解从“天下”到“国家”之间,国家观念的变迁。