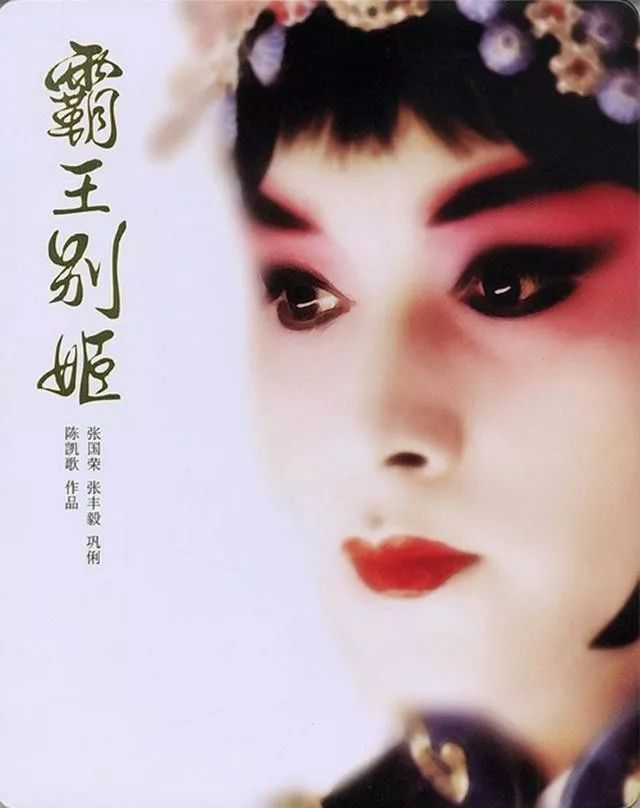

说起陈凯歌导演的代表作,口碑和知名度最高的当属1993年上映的《霸王别姬》了,这部被影迷视为“

华语电影第一

”的作品,在豆瓣的评分高达9.5,排名仅次于《肖申克的救赎》,位列第二。

很多人说,《霸王别姬》之后,再无陈凯歌。实际上真的是这样吗?

在陈凯歌的导演生涯中,还有一部虽然口碑两极分化严重,却不可忽视的作品《荆轲刺秦王》。

《荆轲刺秦王》剧本打磨4年,成片在大陆上映于1999年,距今已有近20年。影片

讲述了一段中国人耳熟能详的,荆轲刺秦王的故事。

跟后来为了拍《妖猫传》建了一座唐城一样,为了拍摄《荆轲刺秦王》,陈凯歌团队花费4年设计,在浙江横店专门建了一座秦王宫。

影片投资7000万,在当时,北京三环内的房价不过一平米几千,万元户都可以称得上富豪,那个年代的7000万投资可以说是天价了。

影片在人民大会堂首映,正式上映后承诺“

观影后不满意可退票

”,即便如此,影片在大陆的票房依然惨败,仅仅收获200万人民币。

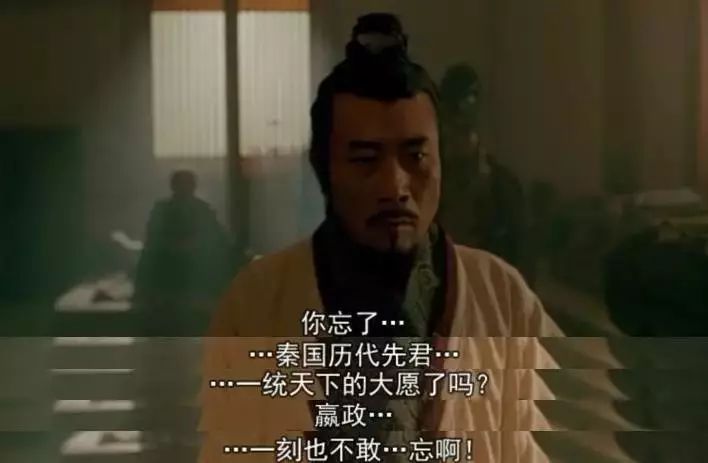

除了票房惨败,影片的口碑也遭遇两极分化,引起相当大的争议,其中最主要的争议是秦王嬴政的选角。

李雪健饰演的秦王嬴政

陈凯歌没有

按照通常人们心中所认知的那样,去脸谱化地刻画角色,与之相反,是对这些历史人物进行重新的解构与想象,试图还原角色

人性的一面

,从而对他们有了比较大的颠覆。

不过,如今,20年过去,再回看这部作品,可能会更容易理解导演的想法。在这样的一个

天然具有社会冲突和人物冲突的大情节故事里

,陈凯歌却采用了

最小化处理

,把重点放在了刻画人物内心的冲突上。

无论是里面那个如同小孩般有点癫狂的嬴政,还是猥琐而又胆小的燕太子丹,又或者是因为过去的杀人而耿耿于怀内心纠结的荆轲,都是因为

角色的独特人性

而

给观众留下深刻印象

。

秦王嬴政

燕太子丹

荆轲

从镜头技法来看,相当有

黑泽明后期彩色片时的风味

,

舞台剧化

的感觉很强。

比如中间嫪毐带着门客从左边移动到右边,其实在他站的角度早就可以看到对面的敌军,但因为是舞台剧的感觉,所以要等到镜头移过去,敌方登场然后,再让嫪毐退回来,这是典型的舞台调度。

嫪毐和门客们被秦军四面包围

影片另一个特点是

非常多的

居中构图

,但和我们之前说过的

韦斯安德森不同

。

陈凯歌的对称镜头多为长镜头,要表达的是一种

庄严而正式

的感觉。

而韦斯安德森则是利用镜头主体的快速切换达到一种幽默感,而这正是同一种技巧的不同用法了。

影片的居中构图

影片的台词有一种欧洲

话剧的感觉

,人物会

直抒胸臆

,比如说 “

得到赵国人的爱

”,又或者 “

只要你心里还有怨恨,就不能成为天下的王

” 这样的话。

实际上和中国古代戏剧委婉而充满生活味的台词写作风格是完全不同的。

在传统戏剧里,不会用 “

得到赵国人的爱

” ,而会用 “

失了赵的民心

” 。

因为中国传统戏剧台词写作更重视表达

社会性层面

,所以

【

民心

】

这类词比较常见。

而欧洲的戏剧写作重点是表达

人物内心冲突层面

,所以会说

【

爱

】

这样的词。

不过说起来,

直抒胸臆

也正是

舞台剧

的特点。

另一个角度来说,正因为电影重点是表达人物内心,所以用这种欧洲风格的台词写作反而比较适合。

我记得《卧虎藏龙》里面,李慕白最后那段,“

我愿做……孤魂,我的爱也不会停止

”,也是中国古人不会说的话。在上映的当年导致很多人笑场。

不过随着时代的发展,我们今天多少能够接受这样的风格。只是20年前的观众就可能会觉得相当奇怪了。

影片

人物造型非常夸张,可以说是舞台剧风格的延续

,但另一方面,也是借由夸张的造型,把故事隔绝在生活之外,从而让观众听到一些直抒胸臆台词的时候,减少出戏的感觉。

影片的主题其实是非常明显的,那就是

作为自然人的内心愿望,和作为社会人的社会身份之间的矛盾

。

影片虽然叫做《荆轲刺秦王》,但秦王嬴政才是戏份最多的主角,一开始,他内心充满理想,想要建立一个百姓安居乐业的国家,赵女也相信他,并帮助他。

但他发现,秦国历代先君一统天下的大愿,总是在自己耳边叫着,催促着,以致于他渐渐的失去了自己的初心。

他为了这份大愿杀掉了自己的兄弟,逼死了自己的亲生父亲。为了这份大愿杀掉了赵国的孩童,到后来,

最初建立一个百姓安居乐业的国家似乎变成了在口中喃喃的自我安慰,而只剩一统天下的大愿伴随他了。

而荆轲则与秦王相对,他曾经因为一万钱杀了盲女一家,但他决定放弃自己的恶劣职业,追随自己的人性,从而决定不再杀人。

当他最后决定再次拿起剑刺杀秦王时,却是为了让秦王不再杀戮天下的孩子,反而是一种

对自身理想的追求

。

周迅饰演的盲女被荆轲刺杀全家后,自杀身亡

赵女则不同于秦王和荆轲,她更像是一个抽象的人性或者人类本心的代表,她一开始帮助嬴政,在脸上黥字,正是因为她相信嬴政是一个真心为百姓的人。

她真心爱上荆轲,也正是因为荆轲的那句:不能让他(嬴政)再杀燕国的孩子。

某种意义上,

赵女的存在更加对应于秦宫中的少司礼

,因为少司礼是

社会属性

的代表,总是在嬴政背后提醒他不要忘了统一大业的角色,少司礼实际上是比嬴政要更大的。

巩俐饰演的赵女

每次嬴政的选择都是

牺牲赵女,顺从少司礼

(牺牲自然属性,顺从社会属性)。

有一组镜头讲嬴政并不想要杀掉生父吕不韦,但是少司礼反复提醒他一统天下的大愿。

可以留意到,

少司礼在镜头中的位置是比嬴政和吕不韦都要高的

,这一序列镜头都是如此,体现出了他们的主次和地位的高低。

嬴政虽然身为秦王却不得不向社会身份低头,高贵如他也救不了自己的亲生父亲。

其实,影片中处处都在强调着这样的主题(社会属性和自然属性的矛盾)。

盲女死也不想乞讨的社会性战胜了她自然的生存本能。

赵国自杀跳楼的孩童,也是身为赵人的身份认同高过了求生的自然人性。

很多事情,不是自己想要做,而是不得不做,甚至于嫪毐的造反,也被导演刻画为他想要为爱情而不得已为之。

嫪毐:不过是你想做我的女人,我想做你的男人,夫妻一样过日子

可以说,因为整部作品的

理想主义色彩过于浓厚

,以致于少了一些生活化与不够随机的戏剧元素,让影片布局的感觉过强,从而而失去了一些从观众角度微妙的代入感,比起霸王别姬的那种完美,还是要略逊一筹。

这算是影片的缺点吧。

大开大合的故事,需要有

强烈而宏大的内在支撑

,否则就容易变成空架子。比如之后的《无极》就有一些极端了。

不过,

以如今的眼光看《荆轲刺秦王》,它其实是一部具有超前性的影片

,当时的风评不好,时代却越来越倾向于给它公正的评价,虽然这个评价会滞后。

总体说来,这应该算作陈凯歌先生在《霸王别姬》之后的大制作中,最好的作品。

荆轲和嬴政是故事的双主角,荆轲刺杀的失败是一个

外在低落、内在上扬

的结果。因为他保持了自己的初心。

而嬴政则相反,他是一个

外在上扬,内在低落

的结果。

影片最后,嬴政在衣服内穿着盔甲,又私自折断荆轲的剑。

因为他内心知道,自己不再是之前那个不怕别人来杀自己的嬴政,他需要依靠这些手段来应对一个真正的刺客。

在四海归一殿中,他面对荆轲时又重复了自己当年的理想——“

建立一个美好的国家

”,可此时的他也知道这只是一种安慰罢了。

荆轲以一个理想主义者的姿态嘲讽了他

,然后死去。

而秦王则永远失去了赵女。

嬴政说过,浮桥是为赵女所建的,这是属于

他的理想之物

。

可在四海归一殿中,它平时也只能

沉在水底而不能显出

。