快过年了

又

是时候

怀念一下故乡

小林的故乡在吴阳,那是广东粤西海边的一个普通小镇。

不知不觉,离开故乡已经有多年,但是故乡对人生的深远影响,却日渐明显。

喜欢吃儿时的食物,怀念故乡的风物人情,也许那里不是一个山水绝佳的地方,却是我深深怀恋之地。

吴阳是有些历史的,最著名的是清代,这里出了粤西唯一的一个状元——

林召棠

,他是我的同村同族人,道光三年癸未科进士及第一甲第一名。

状元公一生淡泊功名,只做过翰林修撰和一任陕甘考官,之后回到乡里教书育人。

从小就在状元公的故居家门前跑来跑去,听了许多关于他的传说,比如“好好先生”,有夫妇吵架找状元公论理,状元公听完原委,对男人说,你有道理,对女人说,你也有道理。旁人问:他们怎么都有道理?状元公答:你问得也很有道理。

一则类似笑话的小故事,却折现着人生的大道理,世间无数激烈的纷争,往往不过是争个道理,其实谁对谁错谁又真的辨得清呢?

故乡的人似乎也明白这个道理,他们淳朴而知足常乐,和善风趣,甚少争执。

故乡在海边,旧时多数乡人以海为生,他们天不亮就起床,到海边的沙滩上拉大网。

所谓大网,就是一幅巨大的网,由小船放成一个弧形,两队人在沙滩上拉网的两端,到网全拉到岸上,弧形里的鱼虾就尽在其中了。

天微明的时候,大网上岸,各处的卖鱼小贩围拢上来,在海边形成一个小的集市,人们大声讨价还价,议定斤两,然后纷纷散开到各处村落出售。

故乡不算富裕,人们对海鲜的新鲜程度却出奇的挑剔,一般冰冻过的海鲜便卖不出价钱。

至今,还保留着对海鲜的敏锐味觉,一旦海鲜里下了冰块,不管时间多久,总能吃出来。

魂牵梦绕杂鱼汤

要是问南方沿海,最值得吃的美味是什么,我都会流着口水说,当然是杂鱼汤啊。

杂鱼汤用料普通,就是各种浅海的小杂鱼,混在一起煮个汤,什么调料都没有,只有盐,不能加姜葱,会影响鱼的鲜味。

但杂鱼汤又是最讲究的,鱼捕上来马上下锅,汤鲜得让人魂牵梦绕,但若过了三四个小时之后,汤就会变腥,最诱人的鲜味也会随之消失,不管怎么保鲜都无济于事。

这个对新鲜程度的要求,说起来简单,其实极难,所以一锅完美的杂鱼汤总是可遇不可求。

除了鲜得不可方物的汤,杂鱼吃起来也很有趣,有些肉质嫩滑如豆腐,有些坚韧似牛肉,有些细滑如丝绸,有些粗糙似豆沙,口感各异,口味不一,一碗汤里包罗万有,总的来说就是:鲜鲜鲜。

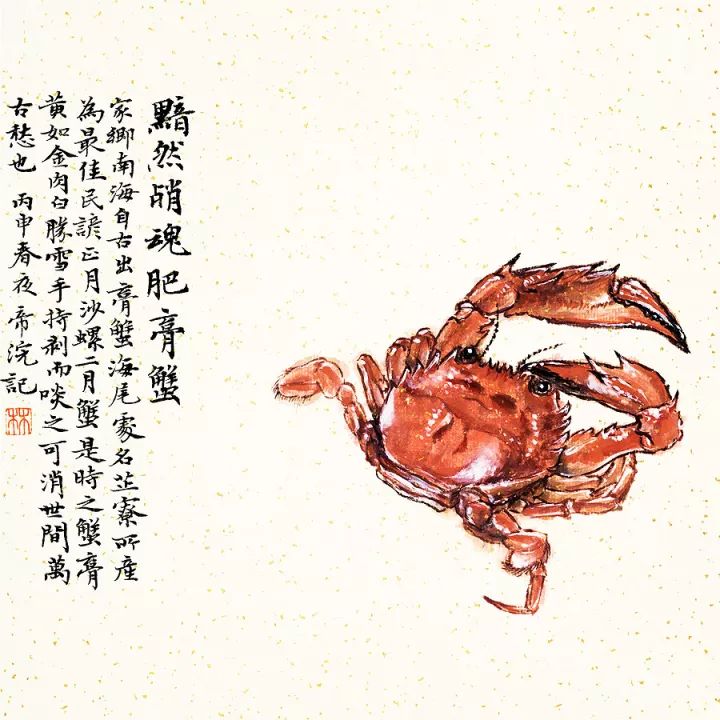

吴阳的海产,著名的有膏蟹,深秋时节,海里的青蟹蓄满了金黄的膏腴,蒸煮的时候会流将出来。

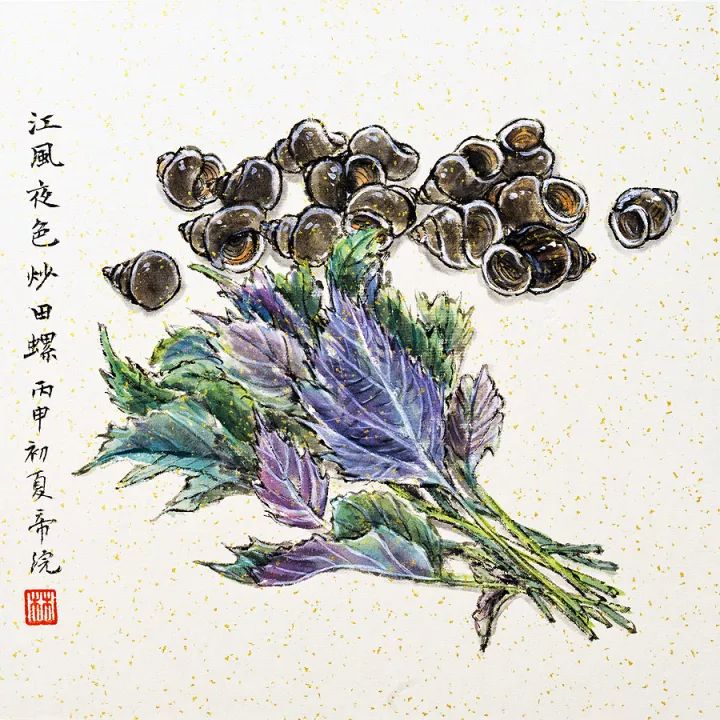

还有沙螺,只出产于吴阳海域鉴江出海口处,沙螺生长的海域海水不能太咸,也不能太淡,肥美的季节是在隆冬,采集沙螺的人在齐胸的冰冷海水中,用脚趾将深藏沙中的螺夹起。

沙螺煮汤乳白如牛奶,味道鲜美异常,不是其他贝类可比,沙螺的肉舌状,又名“西施舌”,伴生在螺肉身上往往还有一只细如米粒的小螃蟹,非常奇特。

我最喜欢的一种海鲜是九肚鱼,这种鱼质感奇怪,软绵绵的无鳞无刺,却长着一张大嘴,以吃小鱼为生,切段与塘蒿煮汤,浓郁的海鲜香味让人尽白饭三大碗。

黯然销魂肥膏蟹

家乡产膏蟹,膏黄如金,肉白胜雪。手剥牙咬,大鳌在手,便可忘却世俗的烦恼。

与河蟹的清淡之鲜不同,海里的螃蟹肉质弹牙,是一种非常浓郁的甜鲜。家乡有句谚语:“正月沙螺二月蟹”,早春的二月,正是膏腴饱满的繁殖季节,根本不需要什么烹调手艺,白水煮熟就是人间至味。

而膏蟹里的极品是黄油蟹,它们出生很普通,但在漫长成长的过程中,却突然经历了生死考验,或是被搁浅在礁石上被暴晒很久却侥幸逃亡,或是被鲨鱼大乌贼穷追不舍最后艰难求生。

虽然幸运地活了下来,但却被吓得心胆俱裂,蟹膏爆破,膏腴渗到了蟹肉里,使得原来雪白的蟹肉,变得金黄香溢,口感自然不必多说了。

所以膏蟹里的黄油蟹,百里挑一,可遇不可求,是周星驰《食神》电影里那种令人黯然销魂的美味。

一条小河从故乡的村庄旁边流过,汇入粤西最大的河流鉴江。

河水清澈透明,流动不息,小时候傍晚在田里放牛回来路过河边,把牛绑在河边的桥墩上,脱光衣服跳进小河。

河的一边是炊烟缕缕的村庄,另一边的平缓无涯的青绿田野,河水缓缓的影射着晚霞的色彩。

河里早有常玩的几个伙伴,大家比赛潜水时间,在桥墩凉滑的青苔缝隙里摸索,常常可以摸到不少巨大的河虾和螃蜞,摸到大约够一碗的光景,飞跑回家让妈妈煮着吃。

河边还有洗菜的农妇,菜叶引来一群群活泼的镰刀鱼,长长微弯的身段很像一把把小镰刀,它们悠忽在河水里穿行,速度飞快,灵活敏捷。

江风月色炒田螺

有些食物是要看季节的,所谓不时不食,比如田螺。

清明至初夏时节的田螺,最为鲜美爽脆,清明前的冬天,螺肉瘦,土腥味也重,盛夏之后的秋天,田螺尾部全是籽,口感亦差。

而春夏时,正是紫苏叶长得最蓬勃之时,没有紫苏香味烘托的炒田螺,绝对是一个不完整的世界。

有些食物是要看环境的,所谓不遇不食,比如田螺。

田螺的口感味道,说不上突出,但如果是炎热的夏天,在江边乘凉,清风徐来,月光透过老榕树洒落,江对岸灯火点点,霓虹明灭,繁华的世界里,独此安静,这时一盘香辣的炒田螺,配上冰镇啤酒,就变得妙不可言了。

滚油之下,紫绿的紫苏叶,半辣不辣的嫩辣椒,些许浓酱,伴随着田螺们在铁锅里翻滚跳跃,料酒冲下,热油冲起熊熊烈火将螺壳包裹,正好是起锅之时。

吃田螺的快乐,不在吃,而在吸。

捻起最大的那只,轻启樱唇,轻啜一口,嫩滑的螺肉,和壳中的酱汁,都落入嘴中,在这小小瞬间的快感里,享受着清风明月的适意,是炎热夏夜里的小幸福。

小时候总是馋,可能是生长于贫困吧,没什么可吃的时候,就去偷番薯。

村后的山坡上是旱地,种着不少番薯,几个伙伴,一个望风,其余的开挖,挖到几个,匆忙逃走,如果给种地人发现,则是逃窜。

挖到的番薯,找个坚硬的斜坡地,挖个灶一样的土洞,上面用硬泥块叠起宝塔形状封住上出口,在下出口生火,柴木到处都有,待到宝塔烧成紫红,把番薯丢入,打碎宝塔掩埋番薯,用热力把番薯焖熟。

找一个看起来不太聪明的伙伴,叫他拿块烧剩的木炭到河边放到水里,如果木炭沉下则表示番薯已经熟透,如果他真的去了,回来只会看到番薯早被吃完,大家一哄而散。

吃饱番薯,可以打玻璃球,用苦楝树的种子制作一种竹筒枪,可以发出清脆的声响,用废旧的自行车内胎和树杈制作弹弓,打树上和草丛间的禾花雀。

禾花雀也曾经是吴阳的名产,每当金秋稻谷成熟之际,田野里飞着大群大群的禾花雀,先在稻田间设网,然后突然大声呼喝,惊起的禾花雀纷纷撞在网上,吃饱了稻谷的禾花雀不用去内脏。

吃禾花雀的时候肚子里是一个饭团。如今禾花雀被认定为益鸟,不能捕捉了。

田里的冬天,稻田收割后,会长起一片片野荠菜,期间就会有采摘的孩子穿行期间,孩子们采回去的野荠菜会被母亲细心磨碎,和米粉糅合做成墨绿色的点心以供祭祀祖先之用。

这种点心吃起来香甜粘牙,据说可以清除肠胃里的杂物。

采荠菜是一件让人快乐的事情,平旷的田野可以肆意奔跑,找到一大束灿烂开放的荠菜花可以获得小小的简单的惊喜。

很小的时候有一次采荠菜的时候找不到回家的路,于是我对着空荡荡的旷野号啕大哭。

不知道为什么,这成了我童年颇为深刻的回忆之一。

以后每次对着空旷的风掠过,都会产生一种莫名迷路的恐惧。

一年之中,孩子们的节日莫过于新年了,可以穿上新衣服,得到企盼了一整年的玩具和食物,这种快乐似乎在一生里很少找到别的超越。

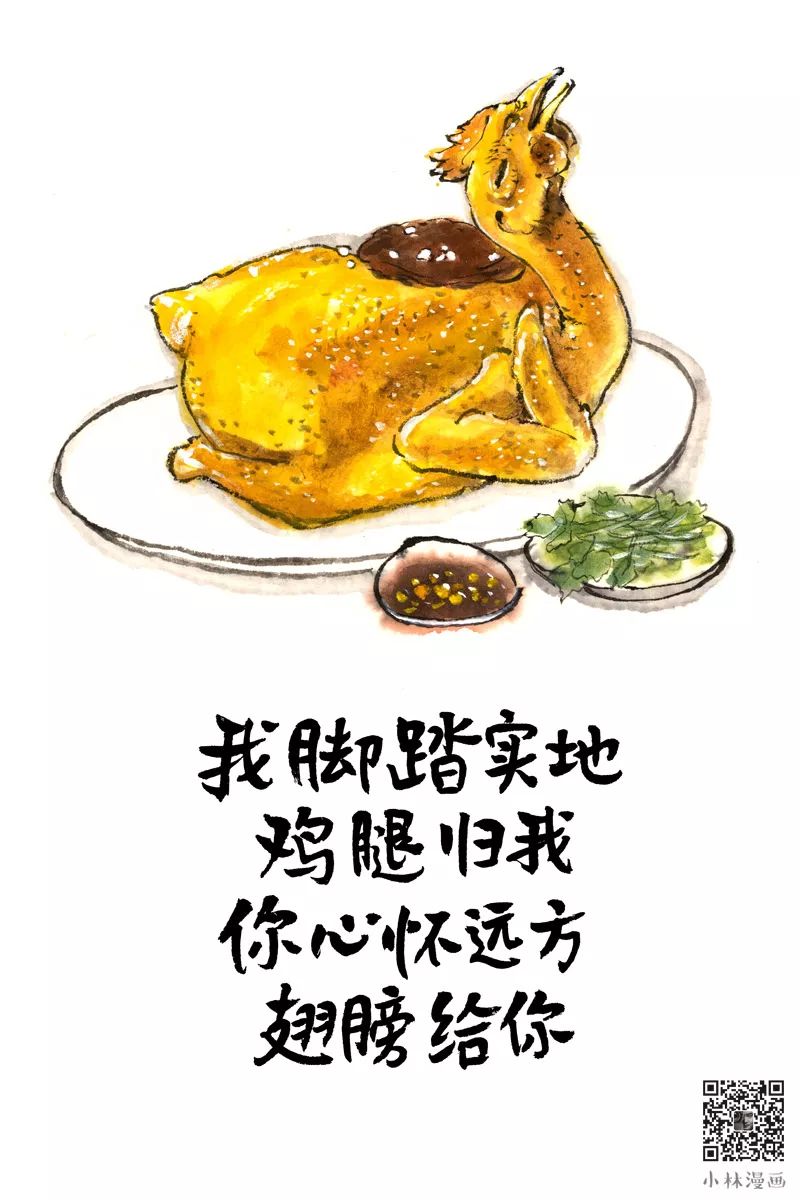

大年三十晚上的团年饭,我小时候都很企盼这一天,因为家里一年里吃不上几次鸡,而年夜饭的那只鸡往往是最肥大的,家里的鸡总是舍不得杀,因为要留下来下蛋用。

妈妈一大早起来把鸡杀了整只去毛烫熟,然后去各个庙宇拜神,从山神、海神、地方的神、土地公等等,然后还要拜祖先。

这些都算是封建迷信活动吧,但我想起小时候跟妈妈拜神的种种情景,总有一种温馨的感觉。

也许乡下人是愚昧的,但通过拜神表达对自然的敬畏,对过去一年平安生活的感激,对未来一年生活的憧憬,这些希冀总是无可厚非的。

乡愁万里白切鸡

所有人的乡愁,怕是都少不了小时候家养的土鸡。

小时逢年过节,等得最着急的是那只金黄滴油的拜神用鸡,母亲总是把鸡腿砍得很大一只,一口咬下,满嘴是油。

那一瞬间,是想象不到世界上还有比这更好吃的食物的。

或许,关于那时饿肚子的种种回忆,才是最大的乡愁吧。

说说曾吃过的三只最美味的土鸡。

第一名是珠海庙湾岛上村长家的那只,那是一个孤悬公海之外与世隔绝的小岛,岛上有渔村,花了半天时间和村长混熟,然后吃了他家的鸡,由于该岛除了石头和海鲜啥都不产,那鸡是用螃蟹和对虾喂大的。

第二名是徽州泾县章渡村阿毛婶旅店家那只,用了一个月的时间独自去寻觅徽州无人留意的古村落,那天在青弋江边的千尺栋拍照到深夜,阿毛婶炖了一只土鸡,那鸡汤是我至今记得最金黄的。

第三名是龙胜梯田的,那里的鸡每天早上都要飞到山顶的树上晒太阳,傍晚再飞回山脚的村里。深夜繁星满天,山上有人唱山歌,冷得睡不着觉,拿着手电筒去逮住了小卖部老板家养的鸡(有付钱),清汤火锅,最后连鸡脖子都啃完了。

大年初一,串门拜年得到的红包在这一天可以随意花用。