欢迎点击上方订阅本公众号。

欢迎点击上方订阅本公众号。

导读

本文为CCSGR研究员、复旦大学新闻学院副教授郑雯、复旦大学新闻学院博士生袁鸣徽和复旦大学新闻学院硕士生乐音

的《“一带一路”建设的新机遇与新挑战——基于沿线十国2018年第一季度的国际舆情分析》一文摘要,获取全文请参阅刊发杂志。

2018年,中国“一带一路”倡议即将开启“新五年”。本文对10个重点国家的主流媒体展开舆情分析发现,“一带一路”五年成就获十国主流媒体高度评价。与此同时,“一带一路”沿线国家提出了一些新诉求和新希望,国际舆论也反映出一些值得关注的风险点。基于此,本文提出对外传播战略建议:(1)从全面铺开到重点合作,培育区域性龙头合作伙伴,建构多层次、多枢纽的“一带一路”合作圈,打造有重点的对外传播。(2)调整对外传播策略,在强调共赢的基础上,坦诚讲清中国的利益点和诉求点,挤压西方的“猜测空间”,提供更为宽松的合作氛围。(3)全球贸易冲突趋势升温,做好舆论应急预案。

2018年3月20日,在第十三届全国人民代表大会第一次会议闭幕式致辞中,

习近平主席表示,中国将继续积极推进“一带一路”建设,加强同世界各国的交流合作,让中国改革发展造福人类。

中国“一带一路”倡议即将开启“新五年”。

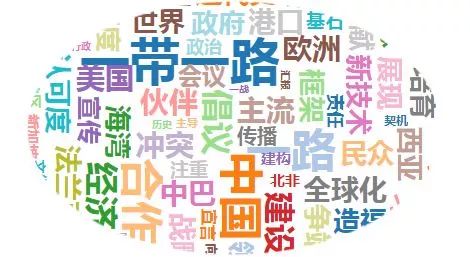

在这一新的历史起点,复旦大学“一带一路”及全球治理研究院对印度尼西亚、沙特阿拉伯、阿联酋、马来西亚、德国、新加坡、巴基斯坦、印度、俄罗斯、哈萨克斯坦等10个重点国家的主流媒体展开舆情分析。

研究发现,“一带一路”五年成就获十国主流媒体高度评价。与此同时,“一带一路”沿线国家提出了一些新诉求和新希望,国际舆论也反映出一些值得关注的风险点。

基于此,本文提出对外传播战略建议,期冀为“新五年”的发展提供参考。

一、“一带一路”五年成就获沿线十国主流媒体高度评价

“一带一路”倡议提出以来,中国在基础设施建设、文化交通旅游合作、高科技领域转型、能源经济发展等多方面与相关国家开展广泛合作,中国企业、中国投资的到位速度、行政效率、项目建设成效,受到了诸多国家的广泛欢迎。

中国不仅展现了高效的基础设施建设能力,亦从各方面显示出全球经济发展新基石的作用,开创了具有中国特色的地区争端解决机制,建构全球经济治理体系。

多国主流媒体高度肯定中国“一带一路”倡议对于沿线国家经济发展,特别是基础设施建设的贡献,评价其为“最具变革意义的项目之一”。

巴基斯坦媒体认为,作为“一带一路”的旗舰项目,中巴经济走廊是近代史上最重要、最具变革意义的项目之一,引领了巴基斯坦乃至整个地区的繁荣和进步。印度尼西亚国家通讯社指出,“中国连续八年成为东盟最大的贸易伙伴,并在2017年首次达到双边贸易额5000亿美元,‘一带一路’倡议在其中起到了重要推动作用,‘一带一路’是通过互利合作扩大发展机会和共同繁荣的努力。”

多国主流媒体认为中国已经成为“支撑全球经济发展的基石”,经济和地缘政治力量正从西方向东方转移,为沿线国家带来了前所未有的发展契机。

新加坡《联合早报》称,世界经济重心已出现转移,东盟是中国“一带一路”倡议的一个重心和支点。阿联酋《宣言报》称,不断强化的基础设施建设让越来越多的商机向亚洲地区流动,经济和地缘政治力量从西方向东方转移为沿线国家带来了前所未有的机遇。

多国主流媒体高度评价“一带一路”倡议在调节地区争端中发挥的积极作用,认为中国开启了“具有中国特色的冲突解决方式”。

沙特媒体认为,在中国的帮助下,港口的开发建设将成为印度、伊朗和阿富汗、巴基斯坦之间的新走廊。德国《法兰克福汇报》报道认为,中国调节阿富汗和巴基斯坦冲突的主要方式是让阿富汗参与中国全球化项目,这一“具有中国特色的冲突解决”方式将有助于解决地区争端。

多国媒体认为,“一带一路”倡议可能创造出世界上最大的经济合作平台,构建全新的全球经济秩序。

马来西亚《星报》援引总理纳吉布的话说,亚洲的时代已经到来,世界经济的中心转移到东方,这意味着我们必须利用中国的“一带一路”倡议,这有可能创造出世界上最大的经济合作平台。沙特阿拉伯《国家报》认为,“一带一路”倡议超越了区域的概念,吸引越来越多的国家加入到这一战略机遇中,可能创造“全新的全球经济秩序”。

站在新的历史起点,“一带一路”沿线国家对未来的合作提出了新诉求和新希望,主要表现在三个转变:

从注重高层合作转向兼顾民众获利,希望促进贸易均衡发展,维护合作国中小企业的利益,增强当地民众的获得感和认可度。

德国《法兰克福汇报》报道指出,“他们(中国)应该确保当地人的就业机会和当地供应商的合同”。新加坡《联合早报》报道称,“一带一路”要取得预期成效,各国的基建项目就必须把微观的项目设计和宏观的经济规划作为一个整体来考虑。

从主攻基础设施建设转向兼顾新经济转型,扩大数字经济和新技术领域合作,推动交流合作升级。

《哈萨克斯坦实业报》指出,希望借鉴中国经验,建立互利的信息交流,从而对扩大在创新和新技术领域的合作产生积极影响。阿联酋媒体希望通过“一带一路”倡议和建设,打造连接太平洋、中欧和东欧、西非和北非、东南亚等地区的四大“信息走廊”。

从注重经济互惠转向深化各领域全面交流,特别是文化和教育领域的互通。

阿联酋《海湾时报》认为,中国与阿联酋的文化将互相交融,而中东西亚在文化、舞蹈、艺术、人道主义等各方面都将迎来更广阔的合作平台。南亚地区的巴基斯坦也希望通过文化分享和媒体代表团互访来加强文化和媒体合作。

与此同时,我们也要清晰地认识到,“一带一路”建设目前仍处在初期阶段,对于许多国家来说,还是新生事物。各国对“一带一路”倡议及其所带来的经贸环境的稳定性仍存疑,对“一带一路”倡议背后中国的意图和战略布局还有一定误解,对“一带一路”倡议所带来的国际形势变化还有所担忧,这些可能是“新五年”中潜在风险点。

部分国家对“一带一路”倡议过度政治化解读,担心“一带一路”是中国政府进行的政治渗透;一些国家的参选政党为选举炒作“一带一路”话题。

从全球范围来看,2018年是世界大选年,分析发现,已经有一些国家的在野党在政治动员中将“一带一路”作为话题热点加以炒作,马来西亚主流媒体在报道中曾多次援引执政党发言,反对在野党将“一带一路”议题政治化。

一些国家认为“一带一路”倡议下,贸易环境的公平性、透明性存在不确定性,担忧“侵害本国中小企业利益”。

巴基斯坦媒体指出,在实施中巴经济走廊项目招标过程中存在一些不透明现象,致使本国企业无法与中国企业公平竞争。印尼《雅加达环球报》3月9日引用路透社报道认为,“一带一路”倡议将主要惠及中国公司而非外国公司。

部分国家对中国海外投资的稳定性及“一带一路”倡议相关项目和政策的持久性存在担忧。

马来西亚媒体指出,“一带一路”倡议可能给全球一些最薄弱的经济体带来债务持续问题。沙特阿拉伯媒体则注意到中国政府对境外投资企业管控的变动可能带来海外投资环境的不稳定性。

“一带一路”沿线冲突地区的地缘政治问题,可能将中国深度卷入地区矛盾,加大外交风险。

东盟、西亚多国主流媒体都关注到最近的马尔代夫内乱及其引发的中国外交风险。马来西亚认为,中国将文莱加入到“一带一路”倡议这一举措可能对南海争端造成负面影响。沙特阿拉伯《经济日报》称,印度和法国签署的印度洋合作协议是加强印度战略海域的政策的一部分。

1. 从全面铺开到重点合作,培育区域性龙头合作伙伴,建构多层次、多枢纽的“一带一路”合作圈,打造有重点的对外传播。

过去五年,“一带一路”的工作重点是争取最大范围内的合作框架,尽可能推广“一带一路”合作圈。目前来看,成效显著。但中国不可能满足所有国家的利益诉求,也不可能获得所有国家的正面评价。参差不齐的国际舆论于我们而言也是一个重要的信号,要从全面铺开到重点合作,建构多层次、多枢纽的“一带一路”合作圈,打造有重点的对外传播。我们建议,在中东欧、西欧、西亚、中亚、东南亚、南亚等地区培育龙头型的合作伙伴,开展重点合作,提高合作质量。

2. 调整对外传播策略,在强调共赢的基础上,坦诚讲清中国的利益点和诉求点,挤压西方的“猜测空间”,提供更为宽松的合作氛围。

长期以来,我们对“一带一路”的宣传重概念阐释,重“责任观”表达,而很少清晰、具体地表述中国的利益点和诉求点,导致很多西方势力“有空可钻”。事实上,国际上很多国家非常支持“一带一路”倡议。我们建议,“一带一路”“新五年”,一方面要尊重我国一贯的外交话语和文化传统,另一方面也要适应国际形势的新变化与国际信息的新需求:

第一,

立足“双赢”目标设计宣传框架。国际上很难认同“无私奉献”的中国价值观,认为只要是说“无私”,必有大谋。

第二,

要用最简单的逻辑和语言把自己要做什么讲清楚。不要以获得对方认可和好感为出发点,而是要以讲清楚“我们在干什么,我们要得到什么”为基本导向。

第三,

认识到对外传播应该以“信息”传播为主,而不是“观念”输出为主。处理好“责任观”的表述方式,避免使用“战略”“西进”等带有鼓舞士气、表达自信等意识形态倾向的词语。

第四,

尽量减少通过主流媒体报道要求他国站队或要求他国政要表态等行动,提供较为宽松的合作氛围。

3. 全球贸易冲突趋势升温,做好舆论应急预案。

德国《法兰克福汇报》报道指出,中国已经建立起了“一带一路”巡回法庭、亚投行,并成立相关委员会来解决未来的“一带一路”商业纠纷,这一切都表明中国在创造“下一代经济贸易秩序”,而之前以美国和欧洲主导的世贸组织法为代表的旧自由贸易体制正在分崩离析。《印度快报》刊文称,随着特朗普对钢铁和铝关税的威胁在中国和欧洲遭到报复,全球贸易战争的幽灵已经在市场上占据上风。阿联酋《海湾时报》报道认为,由美国主导的贸易战将是一场无人能赢的战争,贸易战所引发的一系列关税惩罚不太可能对亚洲造成重大影响,相反,由于关税的因素,美国经济同样面临风险。

伴随中美经济的互补性减弱、竞争性增强,未来贸易冲突有可能加剧,亟需做好相关国际舆论应急预案。

(图片来自网络)

作者

郑雯

复旦发展研究院传播与国家治理研究中心 研究员

复旦大学新闻学院 副教授

作者 袁鸣徽

复旦大学新闻学院 博士生

作者 乐音

复旦大学新闻学院 硕士生

本文系复旦大学“一带一路”及全球治理研究院国际传播所研究成果;亦是国家社科基金青年项目“新常态背景下中国网络社会心态演进研究”的研究成果,项目编号:16CXW036

本篇文章发表于《对外传播》2018年第5期。

本文由作者授权发布,未经许可,请勿转载(个人转载不在版权限制之内)。如公开出版机构需转载使用,请联系刊发杂志及作者本人获得授权。

郑雯,袁鸣徽,乐音. “一带一路”建设的新机遇与新挑战——基于沿线十国2018年第一季度的国际舆情分析[J]. 对外传播, 2018(5):4-7.