文

✎

王麦尔

编辑

✎

方奕晗

付费音频课程《好好说话》曾经做过一次用户普查,发现购买课程的人群有个巨大的特征:没钱。“没有收入的年轻人占四成左右。”米果文化首席运营官邱晨告诉《博客天下》。

这是一档由马薇薇、邱晨、黄执中、胡渐彪、周玄毅等《奇葩说》“明星辩手”制作的知识分享类产品,2016年6月6日上线,售价198元/年。上线首日,节目销售额超过500万元,10天内销售额突破千万,目前付费订阅用户超过17万。

100亿-150亿,这是36氪估算出目前知识付费的总体规模,这个数值几乎是2016年全国电影票房收入的三成。根据推测,2017年,随着用户需求提升、市场下沉及产业链拓展,这一数字有望达到300亿-500亿元。

《好好说话》的付费用户大多是学生。邱晨发现,这个群体有个很重要的特色——初入社会的“不确定感”。

在收到的私信中,她明显感觉到,很多年轻人的不确定都围绕着选择——要考研还是要工作?要照顾父母还是要实现梦想?在这些大大小小的人生选择中,很多年轻人左右为难,顾此失彼,以至于陷入巨大的焦虑。

主创团队将节目定位于“应用层面的知识”,利用碎片化的方式,应对年轻人最紧迫的需求。在免费试听版中,马薇薇评价这款产品是“可乐原浆”,简单操作即可成为生活中入口酷爽的“可乐”。

“你每天遇到什么问题,从我们这些碎片里面就可以提取出你想要的素材。相反,如果我做3个大部头一次卖给你,你可能下个礼拜就不记得看过些什么了。”邱晨说。

在一期主题为《如何向网上的大神请教——网络搭讪秘笈》的节目里,邱晨吐槽了收到粉丝私信时的无奈:“好多私信上来就问‘你好,在吗?’就没了下文。你到底找我有什么事能不能直说呀?如果我简单回一句‘在’,下一句万一你管我借钱,你说我尴尬不尴尬呢?”

她由此延展出在网络上向人咨询或求助时的三个原则:规划版式、说明事件、表达诚意。

邱晨在微博上有141万粉丝。这个梳着短发、永远一副中性打扮的湖南女生自称“没底线的辩手和不靠谱的记者,干不下去的编辑和半路出家的设计,没动力的创意人和穿拖鞋的创业者”。

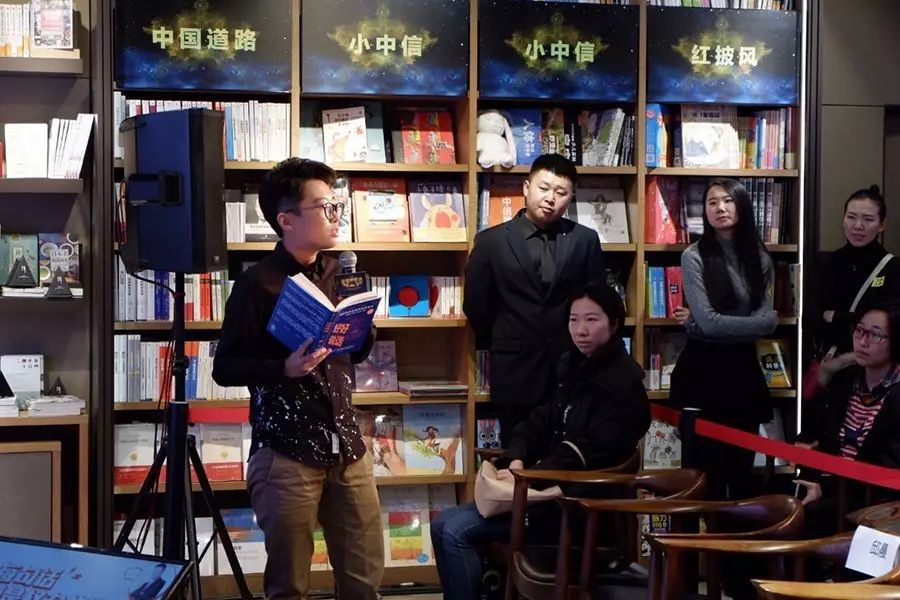

▵2017年1月12日,邱晨(左一)在《好好说话》新书发布会现场

▵2017年1月12日,邱晨(左一)在《好好说话》新书发布会现场

《好好说话》覆盖了生活和职场中的各种场景。“怎样批评下级”“如何提反对看法”“相亲应该问什么”“安慰人的正确节奏”,还会教你撩妹的“三种实用招法”。在这里,邱晨想教会用户利用话术做个“耐撕”的人。

每次录制《好好说话》前,邱晨都把自己关在20多平方米的录音间里——那原本是家里的一间客房,放了一张床和一张电脑桌,需要录音的时候,得先把住在里面的两只小土猫赶走。

录音设备是一个USB话筒和一台苹果电脑。节目每期6至8分钟,邱晨需要提前准备好1500字左右的文稿,再用她独有的语速很快又“丧丧的”腔调讲出来。状态好的时候,十几分钟就可以录完,但有时也得一遍遍重来,磨上半小时左右。

“我是比较古怪的类型,我说话就是有气无力的。”邱晨讲起话来就像那种平时在你身边碎碎念的“丧朋友”,没有什么太深奥的词,不过听上去就是很有道理的样子。

26岁的律师“苹果炖咸鱼”很喜欢邱晨的这种“丧”。在知乎上,看到有人提问“如何评价《好好说话》这档收费节目”,她给出的回答是“当广播剧来买的”,“就是特别喜欢邱晨的声音,她录100集读报纸我也买”。

“苹果炖咸鱼”每周都会去北京奥林匹克森林公园跑步,很多期《好好说话》被提前下载到MP3里,成为她10公里跑道上的陪伴。

不过就内容而言,这个月收入一两万元的白领觉得“没什么用”,因为好好说话这件事很难靠付费音频这种教学方式实现。“其实好好说话不是磨练‘话’本身,而是对人情世故的体察,这个东西非常微妙。”“苹果炖咸鱼”对《博客天下》说。

相比之下,在广州一家NGO工作的CC,更能在节目里找到需要的东西。

34岁的CC月工资不到7000元。像大多数文艺青年一样,她喜欢电影、展览和演出,偶尔出门旅行,再加上日常生活开销,几乎没有结余。不过一年算下来,她花在各种付费节目上的钱,超过2000元。“一杯咖啡30多块钱,一年的《好好说话》最多就是6杯咖啡,为什么不买呢?”

CC是这个节目的第一批用户,正式上线前就购买了一年的节目包,因为里面提供的说话模式对她有着特别的适用性。

2016年,CC被确诊为注意力缺陷障碍(ADD)。一旦离开药物控制,她的注意力转移得非常快,往往坚持不了20分钟。“大脑是近视的,对周遭环境只有模糊的感知,所以人际互动需要依靠模式。”CC告诉《博客天下》,脱离了熟悉的模式,她可能不知道该如何与外界互动。

“比如我站在茶水间,同事进来打个招呼:‘泡咖啡?’我一般点点头说‘是呀’。但如果同事换个方式说‘天气挺好的啊,怎么不去游个泳’,我就会立即愣住。”正是这些随时可能出现的沟通障碍,CC需要在头脑中存储一些说话模式,以备不时之需。

她最近准备面试一批实习生,而胡渐彪在节目里讲的“面试系列”正好对应上这个职业场景。“现在的孩子,其实是学习过很多面试技巧的”,CC打算提前掌握些不一样的说话模式,拆解面试者的套路。

2017年年初,北京师范大学珠海校区的传播学专业大三学生何晓华发布了一篇文章:《2016年,我为线上知识/工具付费3517.91元》。她在文章中详细列出在各个平台上的支出,其中近一半花在问答平台、线上课程等内容服务上。其中包括11场知乎Live共计142.61元,17次直播课580元,微信公众号文章打赏193元等。

何晓华是广州江门人,父母是普通事业单位的职工。她每个月的生活费有2000多元,比起别的同学四五千元的开销,她在学校里算“贫下中农”了。

食堂一顿饭要十几元,偶尔买个苹果也要5块钱,一个月下来,她花在吃饭上的钱占了生活费的三分之二,剩下的几百块钱,大部分用来买书籍和线上付费产品。

何晓华是方可成的微信公众号“新闻实验室”800多名付费会员之一。每次收到“会员通讯”,她都会在学校图书馆里仔细琢磨,打开联想笔记本电脑认真做笔记——时至今日,笔记已经攒了50多页。

方可成曾经是《南方周末》记者,现在在美国宾夕法尼亚大学读博士。从2016年开始,他陆续在知乎Live上做过5次分享,话题主要围绕自己的本行传媒研究来进行。

很多人听了他的知乎Live后,加入“新闻实验室”,定期收到搜集整理好的国内外媒体动态和最新研究成果。会员年费300元,何晓华觉得这个价格很良心,“老师文笔很好,真的都是干货,我觉得他应该提价”。

方可成告诉《博客天下》,目前的知识付费热潮背后是资本在驱动,但还是感谢他们“吹出来这样一个东西”,“让网民逐渐熟悉这种模式,逐渐培养起为优质信息付费的习惯”。

得到App创始人、《罗辑思维》节目主讲罗振宇认为,值得付费的知识产品,应该能帮助用户完成“人格跃迁”,也就是满足用户“成为更好的自己”的期待。

方可成的第一次Live,主题是“学新闻传播,该出国读书吗”,为的就是迎合市场需求。作为讲者,他至少花十几个小时准备详细的提纲、图片等内容。在“攻心术:美国大选竞选广告鉴赏”的那场Live中,他提前挑选了30多个大选广告进行分析,并打包上传到网盘,供付费用户下载。

至于自己,他不指望通过Live学到特别多的东西,而是会选择看书或者上更系统性的课程。在他看来,Live就像听某个老师的讲座,觉得很喜欢,再去选他的课系统学习,会有不一样的感觉。“但毕竟不是每个人都有时间去上一门课的。”

他同意一位朋友的观点,“最有效的获取知识的方式还是看教科书”。

在微博上,洪晃的认证是“BNC薄荷糯米葱中国设计师店投资人、《ILOOK》杂志出版人”。她拥有1170万粉丝,很多人在上面叫她“晃姐”。

▵洪晃

洪晃带着“玩票”的心态开了微博问答,在每天收到的不到10个问题中,选“我知道的,我有态度的,或者纯插科打诨的”的回答。向她提问的标价是100元,其他网友想看答案,需要付1元“围观”。

她收到的提问类型很广:“晃姐,您认为的渣男有哪些特质?”“晃姐,怎么可以快速地赚到人生中的第一个100万呢?”“我们年轻人是不是该把握住历史机遇到雄安新区买房?”“白百何被曝出轨,您怎么看卓伟曝明星隐私这种事情?”“您怎么看王思聪的对战水平?”

2016年12月16日,新浪微博推出“微博问答”功能,回答者和提问者都可以通过网友“围观”获得分成收入。因为拥有众多千万粉丝的大V,微博本身的庞大流量和年轻化的用户群体,成为它进入“知识付费”市场的一大优势。

《每天听见吴晓波》是何晓华使用率最高的付费节目之一。每条语音5分钟,她会囤上三五天,在上课下课的路上、临睡前半个小时,听一听这位知名人士对国内外经济政策和资本运作的分析。她把这些信息用在课堂讨论上,时而给出一个全新的观点,会把老师同学吓到。

吴晓波算是“知识网红”吗?何晓华觉得算,但她也认为“知识”和“名气”这两件事在相互作用。“他有市场基础,就开辟了知识付费的领域,去赚更多的钱。知识付费又给他带来一些名气,就是互相促进的过程。”

方可成说,在Live上的选题通过之后,他会给自己做一点宣传——在微信公众号、微博、朋友圈和知乎专栏上,将页面链接贴出来,“这是规定动作啦”。他在微博和知乎上各有3万名粉丝,这样的人气足以让他在每场门票标价19元的Live中获得不错的收益——前两场每场过万,后三场每场大约有四五千元的进账。每次活动结束后,系统会将收益转入他的知乎余额中。

作为“知乎的重度使用者”,28岁的郎瀚威从知乎Live一上线就开始使用,至今已经买了200多场,每月支出在200到400元之间。

他觉得Live的形式最适合新手,对某个领域的知识体系尚不完整的时候,会提供相对完整的概念。“1个小时的Live里,他会告诉我要去看哪些书。如果让我自己去买,都不知道要买哪些。我还需要了解,怎样学习这些知识最有效。”郎瀚威对《博客天下》说。

郎瀚威在北京一家金融机构做投资助理,月收入1万多元。在他的观念里,中产阶层为知识付费,是为了平复焦虑。“谁在北京没有焦虑?为什么上知乎Live,是为了培训,培训是为了教育,教育是为了社会阶层的向上流动。人为什么要焦虑,是不想很惨地活一生嘛。”

他不苛求买到的每一场Live都物有所值。“买三场,其中一场的效用超过这三场付出的金钱和时间,那就是赚了。”他把这比作玩游戏开箱子,说不定打开就有特别好的,但也要愿赌服输。

因为知道“学不完”,郎翰威现在基本不再购买长期课程了。他觉得,看朋友圈、公众号、知乎,这些“碎片化的知识是最有效的”。“你把朋友圈搞搞清楚,能淘到的有效信息比那个多得多。这取决于你对朋友圈的维护。”