由阿里影业联合出品、淘票票联合发行的《我不是药神》,彻底火了。

点映期间,该片在票务平台的评分高达9.7,问鼎国产片最高纪录;豆瓣评分9.1,成为华语影史第九部豆瓣9分电影。

由于点映期一票难求,发行与院线不得不调整计划,将全面公映日期提前至7月5日。正式上映的第一天晚间8点,该片票房已经突破3亿大关,且用户口碑持续走高。

实时数据预测,这部电影的票房有望“30亿保底、冲击40亿”。而刷遍朋友圈的“自来水”们则表示,这是一部“零差评”的电影,甚至是“很长时间以来最好的国产片”。

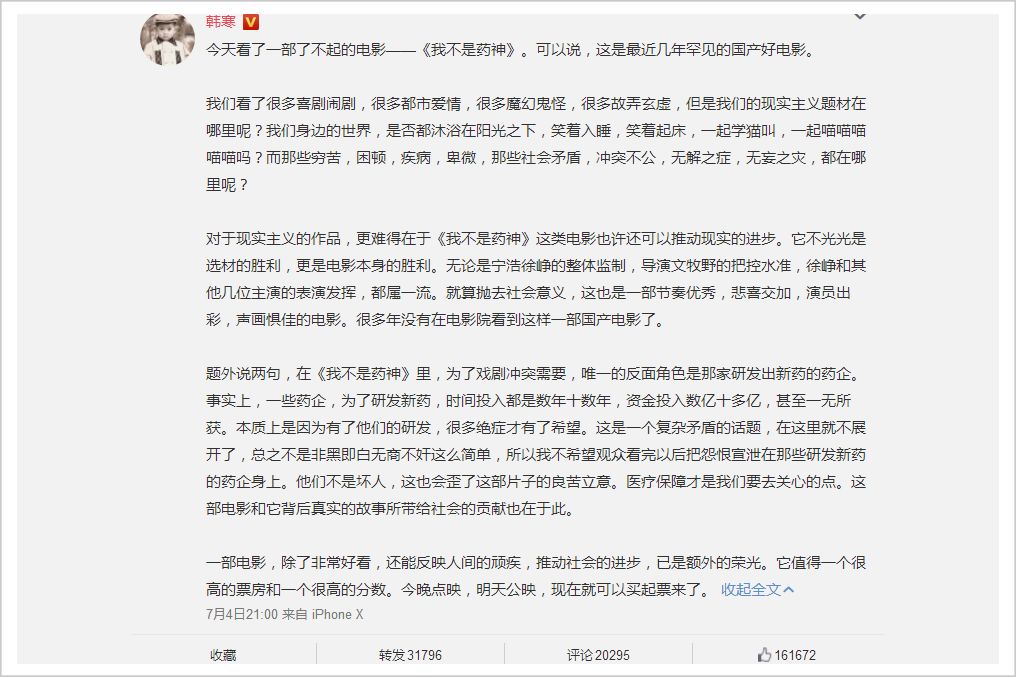

7月4日,在看完《我不是药神》点映场后,韩寒发表了一篇微博,称“很多年没有在电影院看到这样一部国产电影了”,该微博随即迅速登上了“日榜第一”。

洞察君观看《我不是药神》,同样因为朋友圈的“强制”安利。一位朋友在好友群中给每位群友发了电影票红包,建议“一定要看”。

影片讲述了一群平凡的草根在生命与制度、道德与法律间的苟且与抉择,上演了一幕幕真实的人间悲喜剧。

片中没有绝对的坏人,却充斥着冲突与矛盾。由于没有矛头可发泄,观影的人只能无语凝噎——直到片尾曲放完,荧幕变成黑幕,片场依旧坐满,无人离开。

洞察君不希望影响仍未观影者的体验,因此本文不涉及大面积剧透。

对于这样一部电影,剧情之外,我们仍有太多感慨。此前,华商君曾发表了多篇医药企业/行业相关的文章,除此之外,还有更多的相关作品被内部否决,无法面世。

医药是一个复杂的行业,巨额资金、高尖技术、政治博弈于此一概不缺。同时,它又是直接影响民生甚至决定部分人生死的行业,因此,未来很长时间内,它仍将制造众人无法逃避的漩涡。

绝大部分人的一生之中,总会有渴求“药神”的时刻。正如那句台词所说:“我不想死,我想活着……谁家还没个病人啊,你敢保证你一辈子不得病?”

病患对于廉价药的需求,药厂对于知识产权的维护,政府的相关政策和制度……三者之间难以完美平衡,使得无解之症长期存在。

《我不是药神》中角色与元素,不令人羡慕,也不令人痛恨。

我们不需要羡慕印度的仿制药,那是几十万条生命“换来”的。

1984年,印度博帕尔市的美国联合碳化物分公司设于贫民区的农药厂,发生了氰化物泄漏。这起有史以来最严重的工业化学事故,共造成2.5万人直接死亡,55万人间接死亡,20多万人永久残废。直到今天,泄露地区居民的患癌率和儿童夭折率仍然远高于印度其他地区。

这件事之后,印度和西方国家展开了漫长的谈判,印度政府在某种程度上忽略原药专利保护期,授权仿制药厂绕开研发阶段,被认为是此次谈判的衍生品之一。

独特的破例机制,只是印度仿制药的“优势”之一。为了快速出成果,一些临床试验被极致压缩,部分药的背后,隐藏着人体实验,以及为此付出生命的试验体——这样的成果,中国不敢要,更不需要。

我们也不需要痛恨跨国药企高价的原药(新药),这是全人类治愈顽疾、跨越绝症的希望。

每一款重大新药问世,背后都凝聚数十亿美金的资金以及可能长达几十年的等待。

以《我不是药神》中“格列宁”的原型“格列卫”为例。这款可以有效控制慢粒白血病人的染色体变异的药物,从发现靶点到2001年获批上市,整整耗费了50年的时间。

为了格列卫,瑞士诺华投资超过50亿美元,直接成就了5位美国科学院院士,甚至还被认为催生了两项足以获得诺贝尔奖的重大发现。

新药的诞生,无一例外由成堆美金堆叠而来。1997年到2011年之间,辉瑞制药共计投入1082亿美元的研发投入,期间上市的新药只有14个,平均每个新药耗资77亿美元。

如果没有原药专利保护期,任由仿制药发展,那将成为全人类健康的灾难。仿制药会直接扼杀医药公司的创新动力,最终的结果是面对疾病,人类将没有新药可用。

保护新药和保障医疗,是每个国家和地区都在反复权衡并调整的问题,这本身就是一种协商制度。

中国的相关情况可以用一句话来形容:进步很大,但问题仍多。

《我不是药神》的故事原型——陆勇事件,本身就是医疗制度进步的典型案例。这位“代购”印度格列卫的“违法者”,最终被法院认定不起诉,无罪释放。

案件之后没多久,格列卫便被纳入医保体系。紧接着,国家宣布减免药物进口税和审批程序,并鼓励外国医药公司来华设厂、减少成本。同时,计划对一些药物可特批直接仿制。

2018年4月12日,政府宣布对进口抗癌药实施零关税并鼓励创新药进口。

5月1日,中国以暂定税率方式将包括抗癌药在内的所有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品及有实际进口的中成药,进口关税降为零,这意味着,相关新药的售价将大幅降低。

某种程度看来,这些举措代表着政府对于过去一些医药政策的修正。

此前,中国对于药物专利保护的制度非常严格。WTO规定,成员国在公共健康需求迫切时,可以打破专利强制许可制度,但迄今为止,中国从未强制使用任何新药专利。

严格的保护制度,很难辨明利弊。迄今为止,除了屠呦呦的青蒿素,中国没有出过任何一款国际公认的化药新药。除此之外,中国的仿制药也只能内部消化,出口主流市场的寥若晨星。

国内仿制药走不出去,根本原因是质量不过关。中国医药界有一句老话:安全无效是好药。这句话虽然耸人听闻,却是业内公开的秘密。前国家食品药品监督管理总局局长毕井泉曾说:“药品的前提是有效,底线是安全,我们过去对安全强调得多,对有效性强调得少,如果是无效,那药品还有存在的必要吗?”

不仅新药研发滞后,中国人吃上新药也慢。国外新药想拿到中国的药品批文,必须在中国人身上再做一次临床试验,这意味着国内患者至少要等5年时间。再加上新药进入医保的时间,平均每款新药延迟6-8年才能进入中国,这就是所谓的“药滞”。

药滞现象起初有一定的科学道理。因为临床试验对象不同,研发者担心欧美新药是否同样适用于亚洲人。但多年的临床试验表明,人种对药物的适应性差异非常小,远没有同人种不同体重的差异明显。另一方面,美国如今有大量亚裔群体,他们也是临床试验的主要对象。因此,日本等国家很早就取消了相关壁垒,将药滞的时间缩短至1年左右。

中国是极少数坚持“旧式”药监体制的国家之一,也是目前全世界药滞时间最长的国家之一。华商君就这一体制咨询了一位业内专家,他给出了一个另类却颇为讽刺的回答:

“中国的医保消费中,中药和中成药占了一大半,而中药是没有临床试验的。”

此前很长时间内,国内医药市场有一种恶性循环。政府“拦住”新药,给国内医药产业留空间;国内医药产业不争气,不仅研发不力,还拿劣质药糊弄市场;老百姓一边斥责政府不作为,一边怒骂医药企业;而国家还为这些药在医保上投入了大量的真金白银……

保护与需求之间的制度,仍待慢慢调整。未来的一段时间内,“药神”的故事仍有可能发生——治疗肝癌的多吉美,治疗痛风的非布索坦等药物的价格高企或缺失,仍在病痛之外,折磨着病患家庭的神经。

如何在保障研发的同时,让更多人享受新药的福利,是一个比电影复杂几何倍数的难题。相较理不清、道不明的医药平衡,《我不是药神》这部电影的诞生,或许更值得关注与讨论。

如前所述,新药的专利保护,本身就是一种协商制度。在很多发展中国家,尤其是泰国、马来西亚等东南亚国家,有不少公民组成的组织参与药企与政府的协商,藉此影响相关政策,进行“讨价还价”,但在中国,这类组织所扮演的角色可有可无。

直到病痛降临的那一刻之前,绝大多数民众不清楚也不关心原药的价格。

从这个角度看来,通过电影等强有力的渠道,来唤醒民众的意识,显得尤为关键。

中国需要《我不是药神》这类现实主义的电影,更需要这类电影背后的制作和发行团队——有分析认为,这部电影能过审,背后的阿里影业和淘票票一定做了非常多的“功课”。