《奥斯维辛之后,写诗是残忍的》;

《“疫”流而上,何不多给武汉市长暖暖心》;

《流产10天后,武汉90后女护士重回一线》。

当公众正收起被上述三篇报道惊掉的下巴,当坊间从报道的字里行间中品咂意味,当舆论场集中火力对准新闻界时,湖北省今日再曝出夺人眼球的“大”新闻——

单日新冠肺炎病例14840例,含临床诊断病例13332例,仅一日病例数,便超过非典。

或许是考虑到公开数字后的反应,湖北省卫健委在官方通报中,特意进行了铺陈和解释。

其中的关键点是,增加“临床诊断”分类,是参照“新版诊疗方案”

。

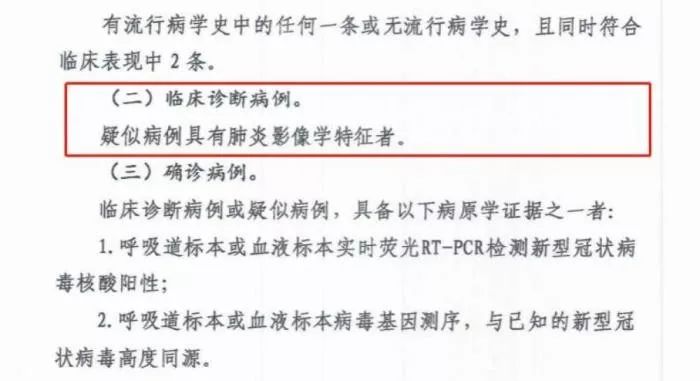

在国家卫健委、国家中医药管理局印发的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》中,对湖北地区明确提出了增加“临床诊断”病例的要求。

根据方案,湖北省的疑似病例的标准为:无论有没有流行病学史,只要符合“发热和/或呼吸道症状”和“发病早期白细胞总数正常或降低,或淋巴细胞计数减少”这2条临床表现,便可考虑为疑似病例。

而临床诊断病例,则为疑似病例具有肺炎影像学特征者。

中央指导组专家、北京朝阳医院副院长童朝晖对此“临床诊断”标准进行了归纳:

1、有流行病学史;

2、发热、呼吸道咳嗽、憋气的症状。

且童院长补充到:平时诊断肺炎时,实际上病原学百分之二、三十要靠临床百分之七、八十来诊断。

医界呼声已久

在医学领域,增加“临床诊断病例”已是业界公开呼声。

•

1月中旬:

中南医院IUC主任彭志勇提出“华南市场接触史”“全基因组测序”等诊断标准过于苛刻,会造成漏诊。他说,医院领导以及其它医院都在向上面反映这个问题。

•

1月28日:

新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第四版)》中明确,新冠肺炎确诊病例需有“呼吸道标本或血液标本行实时荧光RT-PCR检测新型冠状病毒核酸阳性”。

但核酸检验试剂盒却始终存在着数量不足(1月28日前每日只能检测200份)和准确度不高的问题,导致了疑似病人的大量积存和“假阴性”病人未能得到及时隔离诊疗。

•

2月3日:

武汉大学中南医院影像科副主任张笑春在网络上发出呼吁:建议以 CT 影像学检查阳性替代核酸检测阳性,作为目前临床确诊武汉新冠肺炎的主要依据。

•

2月5日:

中国医学科学院院长王辰在《新闻1+1》节目中表示:核酸对于已确诊的病人阳性率也只在30%~50%之间,因此设出临床诊断这个档级是非常有必要的。

•

2月13日:

在武汉正式将临床病例纳入确诊病例后,中国疾控中心流行病学首席科学家曾光称:“临床诊断病例数”纳入“确诊病例数”进行公布,是正确的步骤,堵塞了一个传播的漏洞。

“堵塞漏洞”的同时,将临床病例纳入确诊病例还有利于

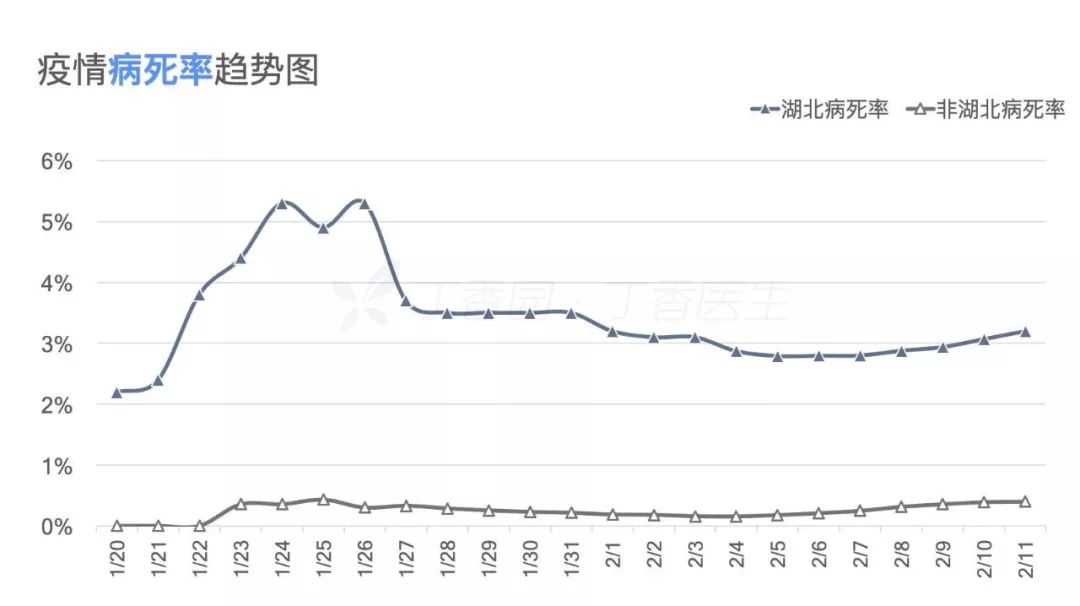

降低武汉市乃至湖北省领先全国的死亡率。

“

早诊断,早治疗

”任何时候都是应对疫情的金线,若临床病例得“能及早按照确诊病例接受规范治疗”,那无疑会“进一步提高救治成功率”。

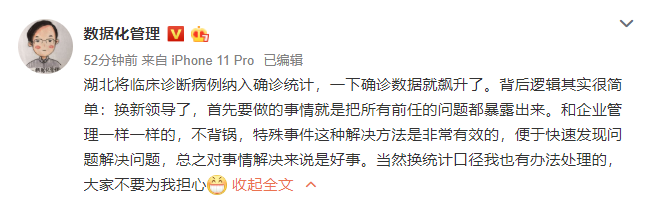

或与人事调动有关

上述分析,是站在医学角度的,但也有声音认为,本次临床病例的公布与湖北省近期的人事调度有关。

2月11日,王贺胜担任湖北省委常委,兼了湖北卫健委党组书记、主任的职务。

我们在之前的

文章

中提出,这是一次“不同寻常”的任命。意味着疫情防控将会是未来一段时间湖北最重要的工作,也使得卫健委的职权、地位临时性大幅度破格提升。

而官员上任后,清理前任留下的积弊已是不成文的传统。

有评论认为:肩负重任的王贺胜和湖北省卫生系统必须盘清“存量”,重新开始,毕竟“打扫干净屋子”,才好“再请客”。

近期的湖北省的各类动态中,似乎也留下了蛛丝马迹的线索。

•

第一,病例公布的时间和方式。

《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》在2月4日就已经印发,距今日已有整整

10天

。根据病例每日通报的原则,湖北省卫健委有条件对积存的“临床病例”进行逐日通报。

但卫健委却选择了在王贺胜履新的

第二天

、

一次性

通报“临床病例”,这种“彻底清算”的方式,让人很难相信,是一种巧合。

•

第二,履新官员的默契表态。

2月12日,与王贺胜几乎同时上任的中央指导组副组长陈一新在武汉市督导疫情防控工作并召开碰头会并公开发言:

“要清醒认识武汉疫情的不确定性。

与输入地相比,武汉感染者底数还没有完全摸清,蔓延扩散的规模也没有较为精准的估计预测。

据有关方面推算,武汉潜在被感染的基数可能还比较大。”

“我们必须强化底线思维,宁可把风险估计得更大一点,把问题困难估计得更多一点,不断增强战略谋划超前性,提高工作安排预见性,跟进实施有力有效举措,努力打好疫情防控主动战。”

作为中央指导组的领导,陈一新的发言给“临床病例”的公布打下了基调:

“潜在被感染的基数可能比较大”,那就趁早公开基数;

“强化底线思维”,就是现在的病例数仍在可承受的范围内;

“把风险估计得大一些”,就是抛弃固有的谨慎,直面艰巨。

陈一新同时要求实行控增量、减存量、防变量的“三量管控”,确保确诊和疑似患者收治隔离“清零”,这些举措均与目前统计口径放宽的思路一致。

•

第三,数据变动与资源需求不符。

2月9日至2月11日三天,武汉与湖北的新增确诊病例、疑似病例均呈下跌态势。2月11日的新增病确诊例更是“跌破2000”,报1638例。

数据变动可喜,但这与湖北的资源需求并不相符。

•

2月10日:

王贺胜在湖疫情防控指挥部重点工作调度会上强调:与武汉相比,我省其他市州基础设施相对薄弱,医疗卫生人员更加缺乏。恳请各兄弟省份进一步加大对口支援力度。

•

2月12日:

全国又有12支医疗队1485名医疗队员支援湖北疫情防控。截至12日,共有190支医疗队、23103名医疗队员,支援湖北疫情防控。

•

2月13日:

军队决定再增派2600名医护人员支援武汉,至今已有3批次4000余名医护人员支援武汉抗击新冠肺炎疫情。

这一系列需求表明,疫情防控仍然在关键时期,

湖北前方依然“压力大、任务重”,疫情并没有随着新增病例的减少而放缓,只是作为“临床病例”尚未统计而已。

其实,与“临床病例”一同被盘清的,还有对地方政府的指责。

在今日病例数据公布后,不少人看到了其中的积极意义——

至少不会再出现瞒报了

。

联系到今日湖北省和武汉市的“大动作”,

新任官员实在没必要为旧任背黑锅。

可以想见,未来舆论和公众将会对新政府投以更多信任和支持,政府在舆情应对方面的压力也得以消减。

但另一方面,在临床病理纳入确诊病例后,医疗资源的紧张将会进一步加剧。

这些病人能得到应有的救治吗?

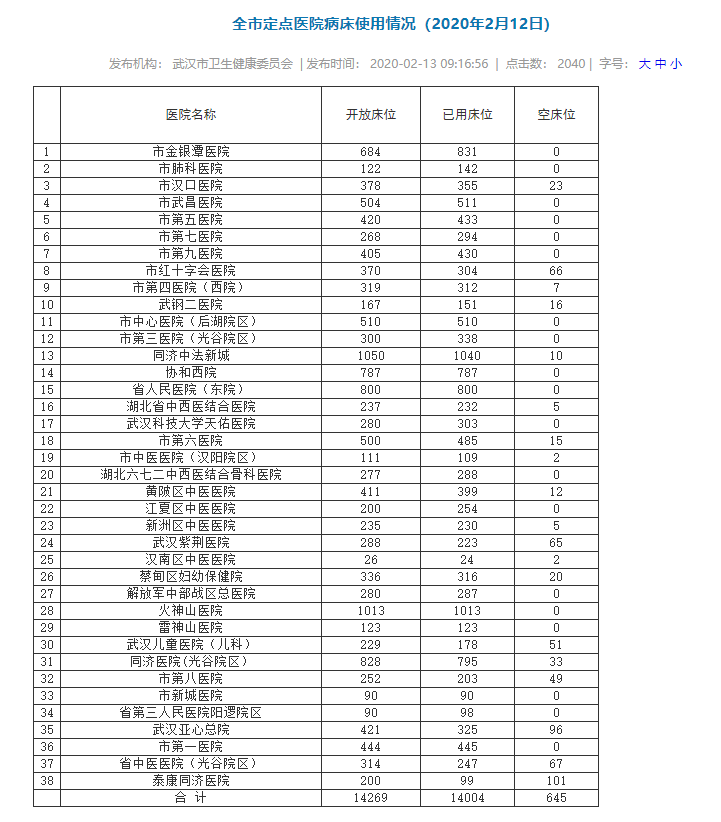

看到武汉市医院病床的使用情况后,还是暗暗为他们捏一把汗。