周日晚上,《聪明的阅读者》共读营首期开学典礼举行,我向同学们讲解了阅读的一些注意事项,整理成文供更多读者参考。以下为正文。

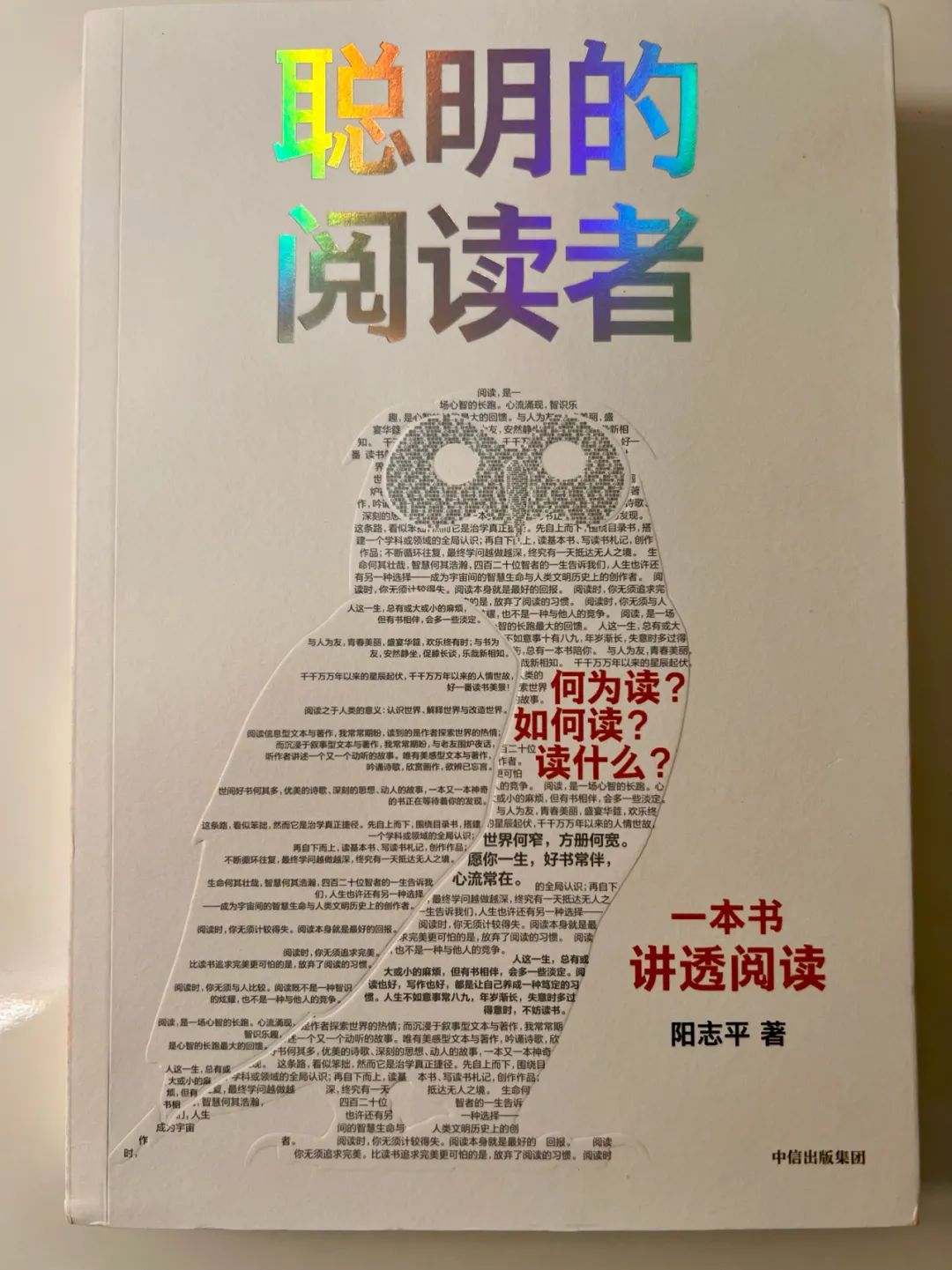

各位同学大家好!非常感谢数百名同学参加《聪明的阅读者》首期共读营。去年这本书上市时,我正忙于冲刺 AI 相关的项目,未曾考虑举办共读营。今年《工作的心智》上市时,两期共读营共吸引了近千人次参加,反馈效果极佳,因此我便带领团队启动了《聪明的阅读者》的共读营。

举办共读营的目的之一是帮助大家减少对我的书的误读。在互联网上,我这本书较为流行,但还是有不少误读。一类是恶意的误读,比如虚构一些并不存在的事实来攻击我。

另一类则是由于读者的阅读能力与认知能力所限造成的误读。这类读者确实把这本书从头到尾阅读了一遍。但是他们以为读懂了,实际并没有读懂。这与我的文笔流畅有一定关系,行文落笔容易吸引读者顺畅地读下去,但如果阅读不够认真,容易错过文字中的微言大义,最终造成自以为读懂了的错觉。

在这里,我可以提问大家 6 个问题:

我先不告诉大家答案,等到共读营结束时再告诉大家。今天大家可以先写下各自的答案。到时,大家可以对比你今天写下的理解与我的理解之间的差异。同样,你可以在共读营结束时,再次回答这 6 个问题。你会发现你对这六个问题的认识发生了哪些变化。

如何真正读懂一本书?读懂一本书,其实有不同层次。在这里,我重点谈两个层次。

读书的知其一

第一个层次,也就是你得知道「一」。这个「一」就是

作者想让读者知道的内容

。

像刚才我举的 6 个问题的例子就是一个简单的自我测试。如果你的答案较为接近作者自己的理解,那么,你就理解了这个「一」。

以信息型著作中的学术专著为例,你知道作者认为最重要、最难、最易的章节是哪些,以及作者是如何理解的。阅读学术专著时,经过 20 多年的学习和训练,我逐渐培养了一种能力,可以

较快地理解作者的观点和意图

。

以美感型著作中的诗集为例,往往是作者写得最出色的 4-10 首诗。阅读诗集时,我也尽力尝试在较短的时间内

识别出一本诗集中特别动人的诗作

。我在个人的知识星球「安人书院」发表过许多诗集的书评,其中经常引用 1 至 4 首诗,这些诗作通常是诗集中的佳作。通常,诗集中会有一首与之同名的诗,这首诗通常写得较好。但其他一些佳作是哪些呢?你能否在极短时间内找出来?对阅读新手来说,也许是一件颇为困难的事。

再以叙事型著作中的短篇小说为例,我们拿到一本《毛姆短篇小说精选集》,这本书收录了他的 23 篇小说。你能否根据创作质量和毛姆的自我评价快速对这 23 篇小说进行

分类排序

?并且你的理解,与毛姆自己的理解、毛姆研究专家的理解大同小异?

再以长篇小说为例,你阅读一本 100 万字的长篇小说,你能否快速地猜出作者的

剧情设计

,未来主人公是会死掉还是会有奇遇?同时,你能否逐步辨识出

作者常用的情节设计模式

?

这些都是大家在日常阅读时,可以实际测试与自我检验的。各位同学不妨试试。

读书的知其二

知其一,实际上已经远远超过了大多数读者。此时,你已能够与大多数作者进行平等的对话。然而,我们还可以对自己提出更高的要求:

能否超越作者

?这便是第二个层次,你不仅知其「一」,还知其「二」。这个「二」代表你在理解上超越了作者,不仅知道更多,还能优雅地表达这些见解。

我说三个例子,不仅知其一,还知其二。

例一:《会好的》

这本书的作者是社会心理学家罗伊·鲍迈斯特(Roy Baumeister)。

我为《会好的》这本书写的推荐序被收录在《阅读的心智》一书中,具体见第十三章《负面效应:人性的基本法则》。

有一个细节可能被很多读者忽略了。我写推荐序的时候,引用了两篇源头论文。然而,我行文的重心并不在《会好的》这本书的作者的论文上,而是另一位心理学家的论文。这是因为那位心理学家在这个领域更为重要。

这些微言大义,如果我不主动解释,多数读者可能会忽略。而我行文落笔,较为讲究,谁先谁后,谁着墨较多,谁一笔带过,都是背后有说辞的。但不少读者会忽略掉这些了。

例二:《刻意练习》

这本书的作者是认知心理学家安德斯·艾利克森(Anders Ericsson)。

我为《刻意练习》这本书写的推荐序收录在《人生模式》一书中,具体见第七章《刻意练习》。这本书在国内很火,卖了上百万册。无数名人都推荐过这本书。

然而,读者们没有注意到的是,我写的推荐序的三节重心。

结果第三节统统被忽略了!那些鼓吹这本书的名流们,也许不断引用我第一节、第二节的内容,但几乎没有一个人引用我第三节的内容,没几个人注意到我这些委婉的批评。

艾利克森去世后,我写了一篇悼文。这次我不再委婉,而是在悼文标题直接提出:「刻意练习错在哪?」该文被收录在我的《阅读的心智》一书的第 15 章。

例三:《超越智商》与《机器人叛乱》

这两本书的作者是认知科学家基思·斯坦诺维奇(Keith Stanovich)。

我为《超越智商》撰写的推荐序被收录在《人生模式》一书中,具体见第三章《理性:重新定义认知能力》。我为《机器人叛乱》撰写的推荐序收录在《阅读的心智》一书中,具体见第九章《机器人叛乱》。

有很多读者给我反馈,读了这两本书,没读懂,但读了我的两篇推荐序,发现懂了。大家普遍觉得我比斯坦诺维奇讲得更清晰。

然而,这里还有一个有趣的话题,那是什么呢?读者们可能普遍没有注意到,我给《超越智商》写推荐序时侧重介绍心理学实验逻辑的演化,而给《机器人叛乱》写推荐序时则侧重介绍思想实验。前者更像是一篇万字雄文,后者更像是一篇科幻小说。

为什么我要采取两种不同的文风呢?答案是,《超越智商》这本书的最突出的认知方式是实验科学的,因此,我选择从实验科学的历史演化入手。

而《机器人叛乱》这本书最突出的认知方式是思想实验,整本书建立在哲学家丹尼尔·丹尼特提出的「机器人叛乱」思想实验的基础之上,那么我当然从该思想实验对人类文明的影响入手。

我相信有很多读者都读过我写的这两篇推荐序,但估计几乎没有读者意识到这一个层次。

这就是从与作者平等的对话到超越作者了。并且,我们这种超越,还不是关公战秦琼,而是

用作者最强的认知方式去战胜它

。

既然《超越智商》侧重实验科学,那么相比斯坦诺维奇,我整理了决策科学领域的实验,逻辑组织得更清爽。说个题外话,《超越智商》这本书的英文版组织结构略混乱,中文版的目录是我重新整理的,更突出斯坦诺维奇的「三重心智模型」核心架构。我整理后的篇目如下:

-

第一部分 理性之心

-

第二部分 人人都是认知吝啬鬼

-

第三部分 给大脑安装好的心智程序

-

第四部分 提高人类理性的社会意义

英文原版中没有这样的篇章标题。

同样,既然《机器人叛乱》侧重思想实验,那么我用科幻小说的形式,写得比斯坦诺维奇老师更加简洁优美。

大家有点感觉了吧?假设你要为一本学术专著写书评,那么你不仅应该理解作者的贡献,还应理解该书所涉及领域的脉络。

假设你要为一本小说写书评,那么你应该写得更加跌宕起伏,并且要体现出作者的叙事风格。

假设你要为一本诗集写书评,那么你可以模仿诗人在该诗集中最突出的风格,创作一首类似的诗,并将其置于书评中。

这是一个阅读更高的境界,也是我一直强调的境界。

知性阅读,本质上是提高我们的认知能力

。

当我们的实验科学能力达到诺贝尔奖级别,当我们的诗歌写作能力接近那些伟大的诗人水平时,当我们能类似那些伟大的小说家一样生动地讲述同一主题的故事时,大量书籍对你来说已经不再那么重要,渐渐消失在你已经成功攀登的智识高峰的阴影之中。

知其一,亦知其二

阅读存在两个层次。第一个层次,我称之为「知其一」,即我们至少明白作者想表达的意思。作者赞同什么批评什么,欣赏什么讨厌什么,你明明白白。

作者写一本书,真正解决的难题是什么?作者认为自己解决成功之处是什么?作者自己认为对吗?作者的失败又在何处?作者写得认真的章节是什么,灌水的章节是什么?

这就是阅读最神奇之处,

我们仅仅通过细读文本,就能跨越时空,获得与作者本人差不多的理解

。我们能够与 2500 年前的孔子、800 年前的朱熹、500 年前的王阳明、200 年前的曾国藩等人达到同样的理解。不仅穿越历史长河,我们还能与全球不同文明的人形成共鸣。