多关注孩子在成绩等外在表现下的“另一面”,多关注其心理健康状况,增强其自我情感调适能力,很多时候,人格健全度比成绩更重要。

▲3分钟梳理北大学子弑母案:嫌犯逃亡的1380天。视频来源:新京报动新闻

在《白夜行》里,东野圭吾设置了一个二元结构:

一

边是

罪,一边是爱;

一边是黑,一边是白;

一边是正,一边是邪;

一边是显,一边是隐。

这二元结构可能是“人格两面”,也可能是前后半生境遇。

3年前轰动一时的“北大学子弑母案”,或许就呈现了这样的二元结构。

该案最新消息是:

嫌疑人吴谢宇被抓了。

据新京报报道,吴谢宇于4月21日在重庆江北机场乘机时被抓,身上带了30多张身份证,而三年多来,他都在国内活动。

吴谢宇的被抓,将这起堪称惊悚片的案件案情重新带入公众视线,也在网上引发热议。

吴谢宇仍是嫌疑人而非罪犯

随着嫌疑人吴谢宇被抓,很多人既为他顶着悬赏通告待在国内、挟“嫌犯”之身却敢乘机出行的“猖獗”而讶异,也生出感喟:

有些“债”到了该还之时。

不得不提醒:

就目前来说,吴谢宇仍是嫌疑人,而非罪犯。

在法院判决其有罪之前,“有罪推定”都有失妥当。

▲

2016年3月7日案发现场的阳台 。

就算所有证据都指向了是他作案,在犯罪动机查明前,我们也不宜过度发挥,将其上升到某个群体或机制层面的问题。

毕竟,杀人通常跟其个人生活背景与情境有关,也有具体事件由头作为刺激触点。

在该案中,吴谢宇是否就是弑母者,如果是,他为什么弑母……这些疑问,都有待警方披露和权威信源交代。

但无论是警方侦查的结果,还是媒体已披露出的多方说辞,抑或是吴谢宇买了30多张身份证逃亡,都很难让吴谢宇和其母亲的厄运“拆解”。

所以,

在节制表述、尊重司法的基础上,沿着既定事实去提炼“反思意义”、“警醒价值”,是打开该案的正确姿势。

“高材生+ 弑亲”的背后

复盘该案,“不可思议”大概是很多人的基本观感:

2016年2月14日,情人节也是年初七,福州警方发现,福州 一 老师谢天琴被人杀死在教职工宿舍内。

经警方侦查,其现已潜逃的22岁的儿子吴谢宇,有重大作案嫌疑。

而吴谢宇的“学神”身份,又与之形成了某种奇闻般的张力:

他是国内顶尖学府经济学院的学生,他在校期间成绩优异,曾屡获奖学金,包括大一获校“三好学生”荣誉称号,之前还准备出国留学;

而上大学前,他中考还是福州一中最高分,之后在北大自主招生中成绩也名列前茅。

据新京报报道,吴谢宇在校外英语培训机构学习GRE,获得极高分数,培训机构工作人员称,“他这个成绩,排名全球前5%”,他几乎是一点就通。

▲

吴谢宇曾(左)在英语培训机构考GRE高分,培训机构给他发奖学金。

通常而言,学霸的智商低不了,而吴谢宇的高智商,让人印象深刻的还在网传的作案手段与逃亡上:

吴谢宇母亲尸体在事发几个月后才被发现,邻居和同事都以为她跟儿子去了美国。

据新京报报道,福州警方消息人士透露,犯罪嫌疑人吴谢宇作案后封死了教职工宿舍,在缝隙中放入活性炭吸臭,还在房间内安装了监控,并连接了电脑;

他“在弑母后还用母亲的名义贷款”……这些都让人细思极恐。

如果这些都属实,那未免令人惊愕:

羊有跪乳之恩,鸦有反哺之义,还没来得及好好反哺,竟举刀向至亲,这确实是“常情限制了我们的想象力”。

在“知乎”上的“如何看待北大学生吴谢宇涉嫌杀母事件”的帖子下面,有自称是吴谢宇高中同届同学的网民称,他认识的吴谢宇是他最后一个能想到的会犯罪的人,生活中接触的人几乎没有不喜欢吴的,吴脾气很好,高中三年几乎没有对人生过气,对别人吼叫,同学有问题问他,他总能耐心答疑解惑。

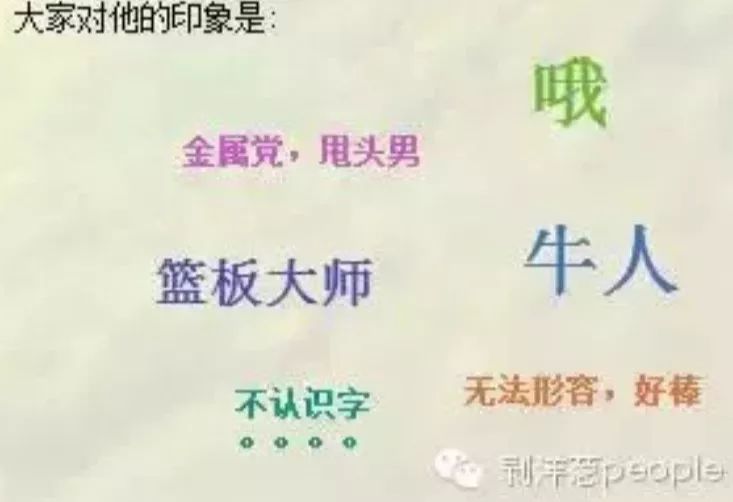

▲

吴谢宇QQ上的标签,这是他的好友此前对他的评价。

这若能得以确证,那这个现实中人设就是“好学生”“乖乖仔”的人,走上了弑母之路,会有些突兀。

但奇怪之中,总有些不奇怪的东西,驱使个人走向命运歧途。

而“不奇怪的东西”中最主要的,就是人格健全度和心理健康问题。

它跟智商、成绩无关,有时跟情商培育有些关系。

在这起北大学生涉嫌杀母之前,早前也曾有过高材生杀父母的案例发生,如澳洲华裔高材生弑母、留美博士杀亲事件。

这些以“高材生+杀至亲”为关键词的事件中,当事人基本上都是成绩极好,但都有些性格缺陷,受挫和抗压能力极差,有的还有心理问题——很大程度上,在以“看成绩不看其他”为轴的家人、社会评价体系中,他们的学习好,轻易地掩盖了他们性格上的问题;

而顺境烘托和“榜样”等光环,又会加剧他们对顺逆境的情绪反馈系统的失衡。

人格健全度比成绩更重要

从澳洲华裔高材生弑母、留美博士杀亲等案件看,作案者都生活在被寄予了“高期望”的环境中。

都说“望子成龙”,他们的周边人也都希望他们成“龙”,但对“龙”的定义多是进名校、找到好工作、当人生赢家,而非以人格健全、心理健康为评价的主要立足点。

到头来,他们走向自杀或杀人之路,就是因“成绩好”堆高了自我预期,而家人朋友则不断给这种“要比别人更成功”的观念加砝码。

像澳洲华裔高材生弑母事件中,当事人就是被母亲要求事事都只能成功。