你们一定有一个喜欢晒娃的朋友,对朋友圈的晒娃,我们一般是一笑而过。

但是,人在江湖飘,哪能不社交,实际生活中,我们常常需要做出积极回应。

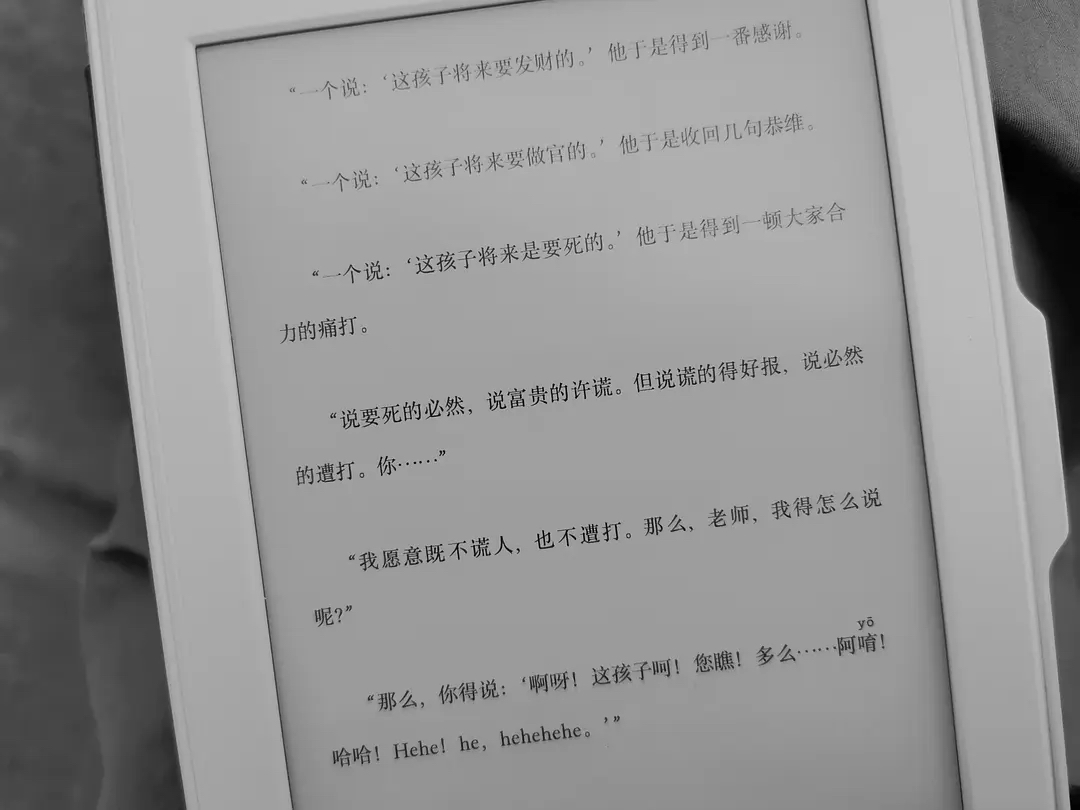

对此,鲁迅先生教给了我们一套经典句式:“

那么,你得说:‘啊呀!这孩子呵!您瞧!多么······。阿唷!哈哈!

Hehe

!

He, hehehehe

!’

”

鲁迅:“这话我真说过”

图源豆瓣网友@小番茄种植基地

尽管我们并不十分了解和关注朋友的孩子怎样,丰富的语气词和真诚的感叹已经足以让我们的朋友满意而归,如上就是“糊弄学”的经典案例。

人生在世,糊弄一下也没什么不可以。

今天,时间君要和大家分享豆瓣小组“糊弄学”。

作为一个拥有18万学员、上过热搜、被媒体报道过的网红小组,“糊弄学”发展至今已经为网友提供了丰富的糊弄经验。

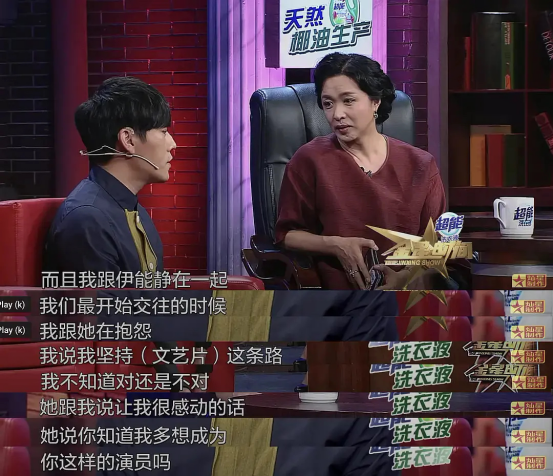

当你的朋友遭遇挫折,向你倾诉生活的痛苦,你想鼓励朋友相信自己,却不知道该如何回复时,你可以学习伊能静的经典话术:“

你知道我有多想成为你这样的人吗?

”

当你聊天时不知该如何回复,你可以运用以下四两拨千斤的经典句式。

比如,当你的朋友反复问你是否要做某件事情时,你可以回复:“

该

XX

就

XX

。

”

又比如,当你买了一件新衣服,跟朋友分享却遭到抬杠时,你可以回复:“

我觉得挺适合我的。

”

再比如,当你的朋友跟你讲了某件事情,但你却不知道怎么回复时,你可以用疑问的语气重复对方的话或者最后几个字,举例:

“某某某真的很离谱”——“离谱?”

再再比如,当比你资历高的同事问你的工资多少时,你可以直接回复:

“

没多少,只够吃饭

”

“

和上月一个样,

x

姐你呢?【加大声音】我问你这个月多少多钱啊?

”

神通广大的糊弄学学员贴心总结如下:

话术集锦 豆瓣网友@王百万

如果你觉得以上话术太过敷衍,不够真诚,糊弄组学员还会大家提供了马克思主义糊弄法

(以下经验来自

豆瓣网友

@

一岁的单亲宝宝

)

当别人来问我一些重要人生抉择的时候:

「这种东西要辩证的看,有好的也有坏处吧。」

(口语化:分两边看都有好处,看你怎么想了)

「因人而异,具体问题具体分析,你怎么想?」

如果对方想做一些明显不好做的事情:

「你可以发挥你的主观能动性」

(口语化:相信自己,我觉得人可以改变命运)

对方想做很离谱的事情:

「虽然但是,也要尊重客观规律吧」

(口语化:还是要考虑一下实际情况呢)

对方吵了架很沮丧:

「矛盾无处不在,无时不有,积极面对!」

(口语化:人哪有不吵架的,想办法解决就好啦)

对方搞不明白做什么选择:

「抓住主要矛盾,看重点就好」

(口语化:可以找到重点哇,人不可能怎么都做到最好的!)

除了日常的聊天场景以外,贴心糊弄学员也和大家分享了生活中更多的糊弄场景。

比如,豆瓣网友@江湖骗子就和大家分享了心理医生教的糊弄学,“你已经成年了,现在轮到你糊弄父母了。

你没有撒谎,你只是说了未来会发生的事情,省去了’未来’两个字而已。

”

举例,父母在没有见到人,完全不了解的情况下反对博士男友,觉得他学校差,不如你时,心理医生教你:“你就告诉他们你男朋友是教授,他们又不会跨省追查,一年见不到一次的,你没说谎,他确实未来会是教授,只是不是现在。”

又比如,糊弄组也会有如下温馨的糊弄场景,时间君相信,对于豆瓣网友@桃子吃不饱分享的被两岁半儿子糊弄的故事,看过的人都会露出一脸姨母笑。

儿子选择性听不见,在门口念叨:你可别烫着手了哦~我再和你说一遍啊,你可别烫着手了啊~

儿子日常爱夸我哄我开心,有时候实在想不起夸哪里就有点糊弄了,那天在吃饭:“谢谢妈妈给我做的饭!”“宝宝这是买的”“谢谢妈妈给我买的饭这么好吃!”

糊弄学传授的经验不外乎两种:一种是针对不必要信息的糊弄,此类话术一般简洁有效,目的在于

减少不必要交流,提高社交效率

;一种是针对必要情绪的糊弄,此类一般用于我们想要回复、却不知如何做的场景,根本目的在于

个人情感的表达和对社交关系的维系

。

那么,糊弄学为什么这么流行?

哈佛大学社会学教授尼古拉斯•克里斯塔基斯认为:“人类连接在一个巨大的社会网络上,我们的相互连接关系不仅仅是我们生命中与生俱来的、必不可少的一个组成部分,更是一种永恒的力量。”

高速发展的社交媒体呈现出一种强连接和过度连接状态,公共空间和私人空间界限被模糊,每天

在不同的平台上和不同的对象进行互动,

高频次的、并发式的互动导致我们的精力和思想遭到了无意义的消耗。

以色列作家阿摩司·奥兹自传体小说《爱与黑暗的故事》里就写到:“不要再窃取我的时间了,大家都来占用我的时间,没有意识到每时每刻都是我个人的财富,它就这样消失了”。

糊弄学是对无意义社交关系的反抗,也是对传统社会规则秩序的权力反叛。

浏览糊弄组我们会发现,大多场景都是对社会规则下的上位者的反叛,比如父母、领导、年长者等,传统社会秩序不允许我们对他们有不礼行为,上位者也常常无法体会我们的真实想法。

他们只会要求我们做出回应,却并不关注这是否只是一些重复性的、机械化的狗屎工作,糊弄学的出现则是正好帮助我们

在社会规则下维护了自己的限定自由。

太过认真,我们会累,完全自由,则会走入另一种孤独。

著名心理学家、哲学家艾里希·弗洛姆在《逃避自由》中就说:“他自由了,但这也意味着:他是孤独的,他被隔离了...也已失去了与人及宇宙的统一感,于是他被一种个人无可救药,一无所有的感觉所笼罩。”

“

如果不是在乎和你的关系,我连糊弄都不屑去做

”,当糊弄成为一门我们精心研究的学问,其实已经体现了我们对社交关系的维护,以及对自我情感的保护。

哈佛大学社会学教授尼古拉斯•克里斯塔基斯认为:“当我们对社会链接关系的期望与实际的社会链接关系不一致时,孤独感就会油然而生。”

一方面,并非每个人都是谈话大师,能够用恰当的语言对身边的人进行合理开解,另一方面,我们的投入并不能得到对等的回复,

我们的糊弄,是对个体情感的最佳保护。

豆瓣网友@流水就对此说道:“糊弄就是为了保护自己的能量吧。这世界,钱不重要,请客吃饭不那么重要,发红包不重要,物质上的小恩小惠不重要,但情绪、能量、情感很重要。”

在社交关系中,我们无法保证在每一时刻都做到完全自主,但是至少在糊弄的这一瞬间,我们能够获得真正的快乐,此时我们既不需要完全投入,又不会成为一个孑然孤立面对世界的孤独者。

最后,时间君声明,糊弄学奉行的是清楚自己可以糊弄的范畴而有选择地糊弄,不是万物皆可糊,也不是没有情感的“嗯嗯嗯”“哦哦哦”。

参考文献:

(美)艾里希·弗洛姆著;刘林海译. 逃避自由[M]. 上海:上海译文出版社, 2015.06.

(美)尼古拉斯·克里斯塔基斯,(美)詹姆斯·富勒著;简学译. 大连接 社会网络是如何形成的以及对人类现实行为的影响 经典版[M]. 北京联合出版公司, 2017.07.

尤可可,马广军.“强连接”与“圈层化”:社交媒体人际连接的双螺旋[J].视听界,2020(01):46-51.