在1890年的今天,温森特·梵高用一把左轮手枪结束了自己的生命,这很可能不是因为癫痫病发作失去意识,而是因为爱。

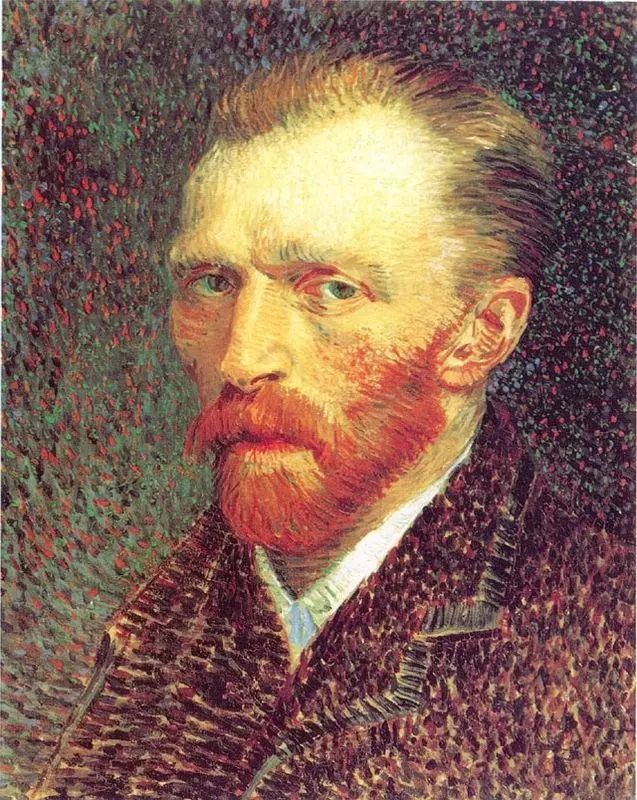

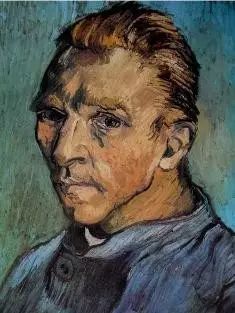

穷苦的梵高在自己短促的37年生涯里,用十年的时间,完成了近900幅油画,毕生都在为金钱所累。受着弟弟提奥的供养持续作画,他多渴望能够自食其力,把画作所得的钱半数分给弟弟。然而算下来,他这一生凭借画画,只赚过两次钱。

第一次得到的画酬只有2.5法郎——只够一个人将就吃住一天,还是叔叔看他贫困潦倒买下的。

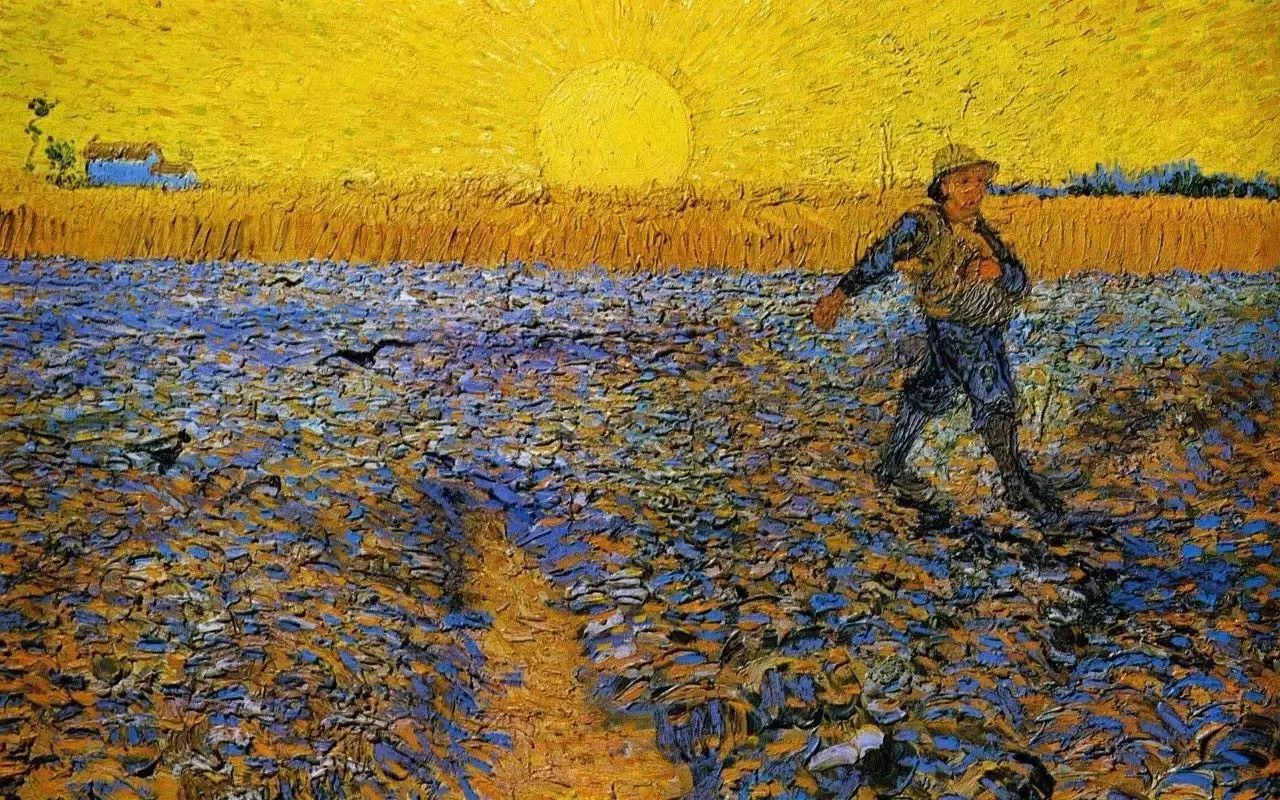

另一次梵高凭借《红色葡萄园》得到了400法郎,这给当时在精神病院的他莫大安慰,甚至获得了重生的希望。但也有人怀疑这是弟弟提奥的良苦用心:为了拯救哥哥,托比利时画家安娜·博赫买下的。

《红色葡萄园》

其实,如果事情不出意外,梵高也不会这么穷。

他爸爸是一个宽厚仁慈的牧师,虽然谈不上富裕,可叔叔们都经营着大画店,梵高家可以说是欧洲首屈一指的经营美术品的大家族。二十岁出头的梵高,乖巧懂事,是温森特叔叔最宠爱的侄子。大家近乎默认了他是这位有权有势美术商业界大富翁的继承人,可以拥有欧洲最重要的一系列艺术画廊。

21岁时的梵高在温森特叔叔的古比尔美术公司伦敦分店做店员,平均每天要售出五十张画片。他业绩很好,眼看就要升职,却突然遭受失恋的打击:初恋对象乌苏拉竟然不爱自己,而且早已订婚。性格本就孤僻的梵高,因为乌苏拉变得热情乐观,现在却只剩痛苦。他对自己的工作变得格外厌恶:

为什么要耗费宝贵的一生,出售这些无聊拙劣的画作,而卓越的艺术家却只能忍受穷苦。

于是,一有顾客来询问作品优劣,梵高都据实以答,送走了好几桩买卖。

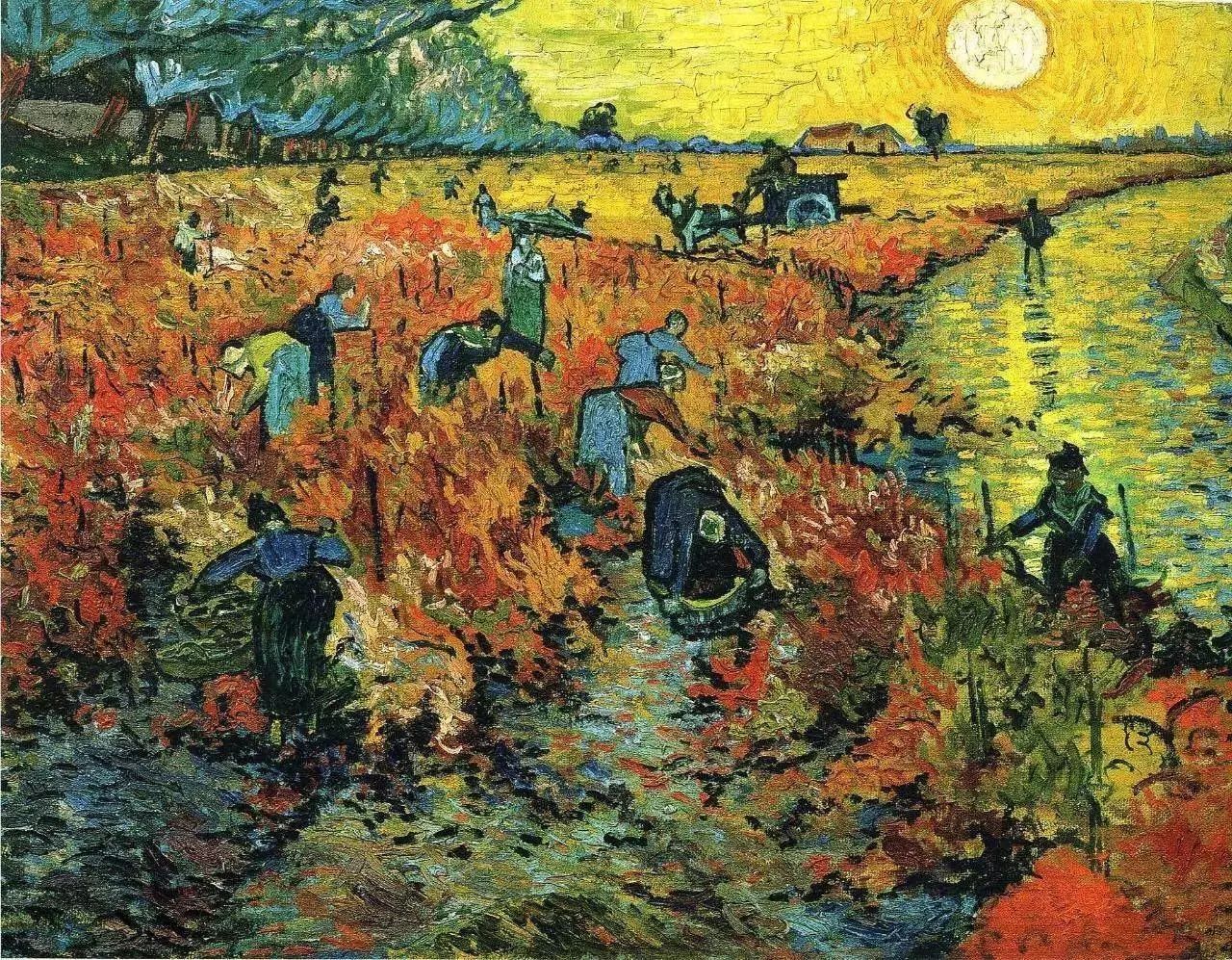

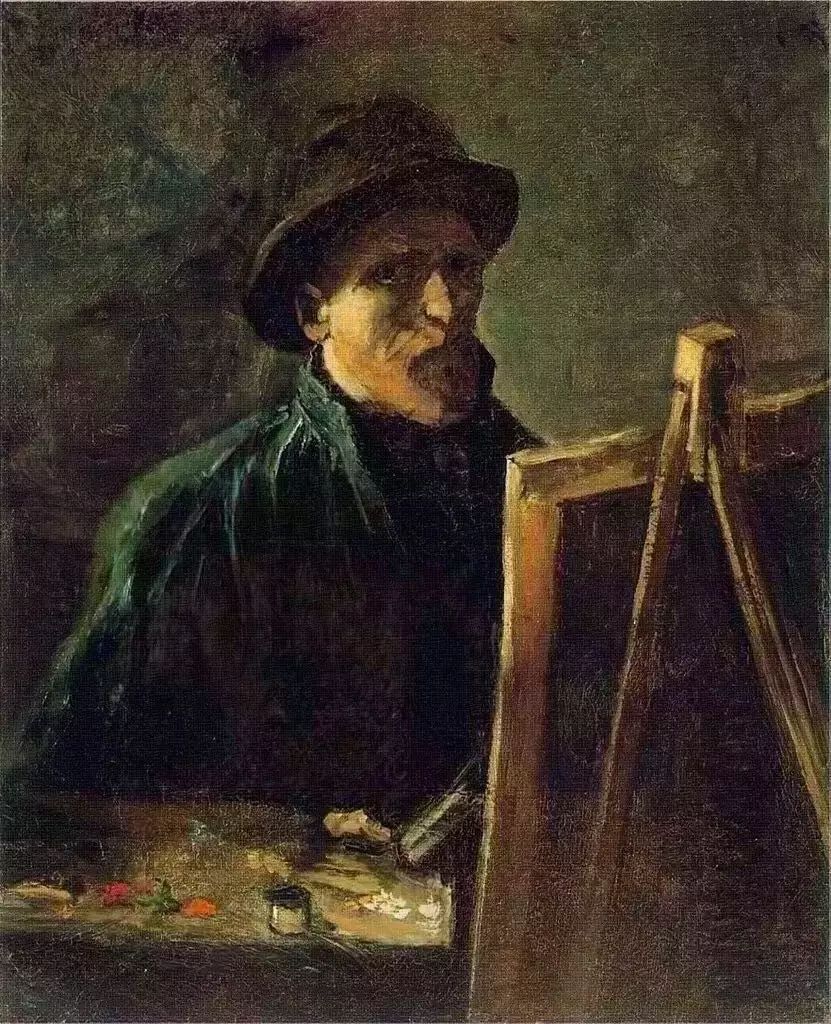

《没胡子的自画像》

一天,一位胖太太来买画,说要这里最佳的作品,不必考虑价格。这可是一桩大买卖,梵高花了大半个下午,想把一些好作品卖给她。胖太太却自顾自挑了一些作品,“瞧,我选的不错吧!”

梵高压抑着怒火,“您就是闭上眼睛挑,都不会比现在这些更糟。”当场把这位大顾客气走了。梵高也在第二天不辞而别,发誓自己和这种美术商业的缘分就此了结。

放弃了原有的稳定又优渥的工作,

梵高开始了他飘摇不定的浪荡子职业生涯:

先后做了教师、书店店员和传教士。为了平复失恋的痛苦,又见到许多穷人的苦难生活。梵高一下子痴迷上了宗教,开始把为上帝服务作为自己一生的追求。

《埃顿的教堂》

为了能考上神学院,他到叔叔家接受教育。他需要学习拉丁文、希腊文,学习代数和语法,这样才能通过考试。只是他的用功程度令叔叔感到担忧:

“守夜人告诉我,你凌晨四点就在院子里走动,你每天学习多少小时?”

“不一定,在十八到二十个小时之间吧。”

“二十个小时,你不必学习这么长时间嘛!”

“我得把功课做完啊,约翰叔叔。”

这样坚持了快一年后,梵高发现自己其实不适合这种正规教育。在与穷人的接触中,他发现要为上帝服务,就要站在穷苦人中间,做实际的工作。于是,他放弃了考大学,转而学习做一名传教士。

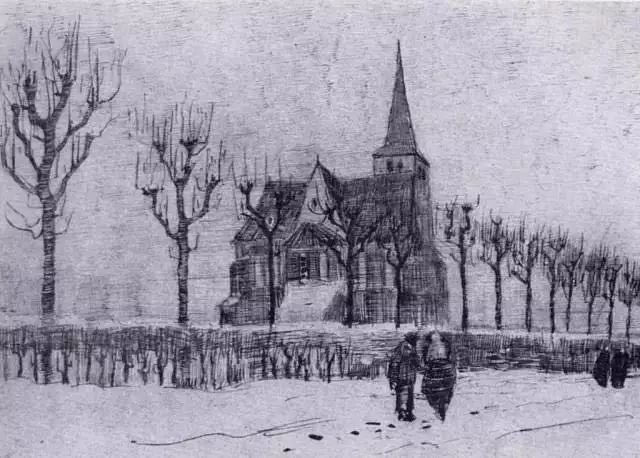

《冬季纽南的教堂》

因为太过较真和专注,梵高没能赢得牧师老师的喜爱,被派到最穷苦的博里纳日矿区,做非正式传教。小瓦姆村是个矿工村。人们住的是破烂的棚屋,几乎所有的男人都下矿井,妻儿每天都忍受着寒冷、热病和饥饿。虔诚的梵高发现,自己膳宿良好,却给吃不上饭的居民上课,虚伪又不道德,于是租了最差的一间房。

作为一名牧师,他完全忘了考虑自己。用微薄的薪资供给村民药品、食物,天冷把自己的衣服送人,不断忍受饥饿和寒冷,常常一连几天吃不上饭,偶尔才吃到几口黑面包或喝几口咖啡,身体虚弱,连续不断地发烧。更不幸的是,冬天矿难发生,小小的村子就有57个生命丧生。

梵高不仅连续几天没有进食,精神也遭受打击。他开始怀疑自己的信仰,上帝的恩泽为何不惠及这片土地呢,不看看这里贫穷的人们?

《摇篮旁的母亲和坐在地板上的孩子》

就在梵高无力支撑身体,躺倒在床上给遇难矿工举行安魂仪式的时候,他的牧师老师们来了。看到像叫花子一样瘫着的梵高亵渎了宗教的圣洁,于是立即辞退了他。

没有工作,没有金钱,没有健康。27岁的他,五次职业都努力尝试,又均告失败。在父母亲友眼里,他的执着、勤奋都隐匿不见,成了一个任性而为的二流子。他却全不在意,令他苦闷的只有一件事:

到底什么才是他毕生应该追求的事业呢?

就在濒临绝境的时候,他偶然开始描画那些矿工和矿工的妻儿,才想起自己以前时常念叨的绘画作品。

只有在绘画中,他才自在放松和喜悦。

“我在阿姆斯特丹和布鲁塞尔学习期间,就曾有一种要画、要把我所看到的东西画在纸上的强烈冲动,但我不许自己那么做。我担心那会干扰我的真正的工作,我的真正的工作!我真糊涂!这些年来,有东西一直在拼命从我身上冒出来,我却不让它出来。我把它挡回去。我现在呢,二十七岁,一事无成。我多么愚蠢,真是个糊涂透顶的大傻瓜。”

在弟弟提奥来看他时,他说自己终于找到了毕生的事业,再也不会改变了,要一直画下去。而弟弟也同意出钱资助他,直到他能够自力更生。

梵高弟弟提奥

只是,选择画家这条路,梵高的生活更加艰难了。许多美好的东西似乎都和他绝了缘:爱情、金钱,乃至最基本的饮食。如果说先前更多是遭受贫穷,现在还添了轻视、误解和打击。

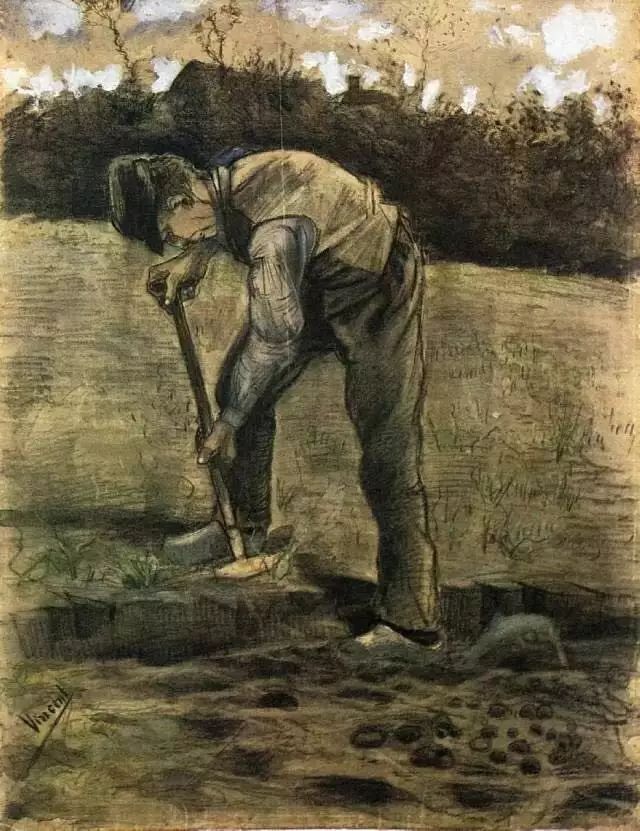

离开矿区,梵高回到父母身边,除了调养身体,最重要的还是画画。凡是他观察到的,就把一切都画出来,只一个手拿铁锹的男人,就不同角度画了五遍。站在大自然面前,他被一种强烈的作画冲动驱使着,开始感到一种前所未有的狂喜,自己再也不是无能为力了。

《挖地的人》

然而,对于儿子选择的这条“不归路”,父亲仍然感到担心。

“如果到头来你的作品还那么糟呢?你画那个跪在地上的农夫已经好几天了,可他仍然不像个样子。就算你往后再画上几年,但还画不好这个农夫,那该怎么办呢?”

“艺术家就得冒这个风险,父亲。”

“那报酬值得冒这个风险吗?”

“报酬?什么报酬?”

“就是所得的钱,还有社会地位。”

梵高第一次把视线从画布上移开,看着父亲,“我还以为咱们是在讨论艺术的优劣呢!”

母亲则担心儿子娶不上媳妇,要他一起去参加茶会。

“可是,妈妈,我不能那样去浪费我的时间啊!”

“那怎么是浪费时间呢,孩子?”

“因为茶会没什么好画的。”

“那你就恰恰错了。埃顿地区所有出众的女人都将出席这个茶会。”

“妈妈,我是说茶会上的女人没有个性。”

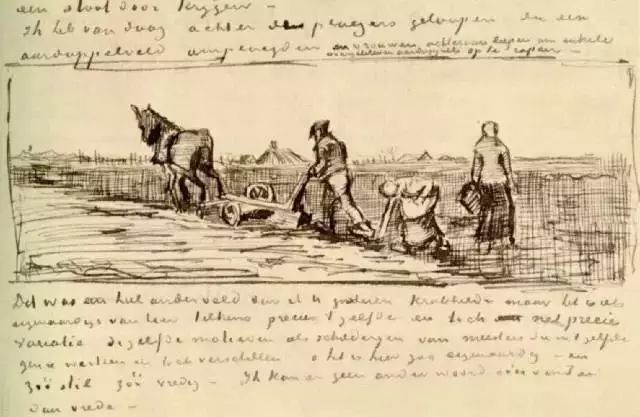

《耕田的农夫和两个女人》

在村民眼里,这是一个令人畏惧、不爱说话、整天不工作,就背着画架四处涂抹的疯子。一个路过的店铺老板实在看不下去了,劝他不要总这样闲着,该找些事情做。梵高却回答:“闲着!我工作的时间是你开店营业时间的两倍。”

为了学画、作画,梵高从一个职业生涯漂泊者,一转成为背着画架天南海北闯荡的艺术家——当然,在别人眼里只是穷鬼、疯子。

《海牙火车站》

1881年12月,28岁的梵高开始到海牙跟名画家毛威叔叔学画。这里有诸多艺术家,还有愿意出钱资助新画家的画商、美术界公认的权威特斯提格。

梵高是这里最起眼的流浪汉:

沾着泥污的皮靴掉了一个后跟,肮脏的裤子打着补丁。外衣太小,是弟弟提奥的。旧领带歪在脖子左边,戴着从四处收集来的莫名其妙的帽子。蓬头垢面,浑身上下满是颜料点点。

同时又是最不起眼的新手。

他把自己在矿区和家里创作的三批临摹拿给

特

斯提格

。而

特

斯提格

认为这不过是些拙劣之作,他还没掌握基本画法。

“我真有点儿担心,你的作品表明你至少还是努力的。”

“就这些吗?只是努力?没有才能吗?”

“现在谈这个还为时尚早呢,温森特。”

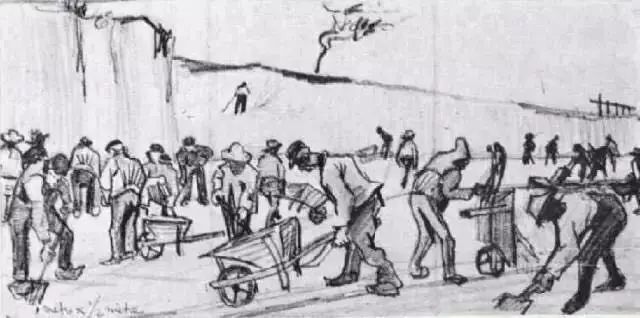

《海牙附近德克斯顿的挖沙者》

不过画界权威毛威叔叔则肯定,他的路子是对的,但应该放弃临摹,开始创作,这样才会有自己独特的个性。

于是梵高继续每天天刚亮就开始画画,直画到天黑为止,中间也不休息。他认为万物有灵,画风景就如同画人一样,应该画出大自然的活力和动态。于是他把弟弟给他的钱几乎全拿来雇佣模特,而每到月末就又身无分文,伙食也由白面包变为黑面包,咖啡也喝不上,只拿水来充饥,不得已还要去蹭饭、借钱。

借钱行为又遭到

特

斯提格的不满,认为他拿着弟弟的钱肆意挥霍。尽管他也很希望帮助梵高自力更生,却断定梵高不是当画家的料:“我真失望,温森特,你作品上的那种粗野生硬依然如故。有一点我敢断言:你压根儿不是做艺术家的材料。我认为最主要的问题是你开始得大晚了。”

梵高仍不为所动,

“特斯提格先生,我已经五天没有一个生丁可买一片面包了。”

《海牙典当行的入口》

事实上,这种粗野的线条正是他内心痴狂热情和爱的表达,是力量的所在,却无法迎合被视为规范的流利清晰的线条画法。梵高多想卖出几幅画,能够尽快自食其力,也曾试着画糟糕的水彩谋生,可是完全不奏效。他无法按照既有的规定、理论作画,他只能画他自己看到的、理解的世界——画那种可以看到食物从肠道中流动的鲜活的生命,创作严肃认真的东西。

我想画出触动人心的素描,我想透过人物或风景所表达的,不是伤感的忧郁,而是真挚的悲伤。

妓女克里斯汀是梵高唯一的慰藉,她帮他做模特,照顾他的生活;他则给她佣金,不让她出去接活。但是不久之后,梵高就背上了用弟弟的钱养情妇的骂名。毛威叔叔拒绝教他画画,和

特

斯提格

一起反对他这样“瞎搞”。为维护克里斯汀的名誉,梵高决定娶她为妻,哪怕她怀着不知是谁的孩子。而生活一旦好转,克里斯汀却开始埋怨梵高就知道画画,最后只得分手。在海牙学习了两年,梵高终于又回了家。

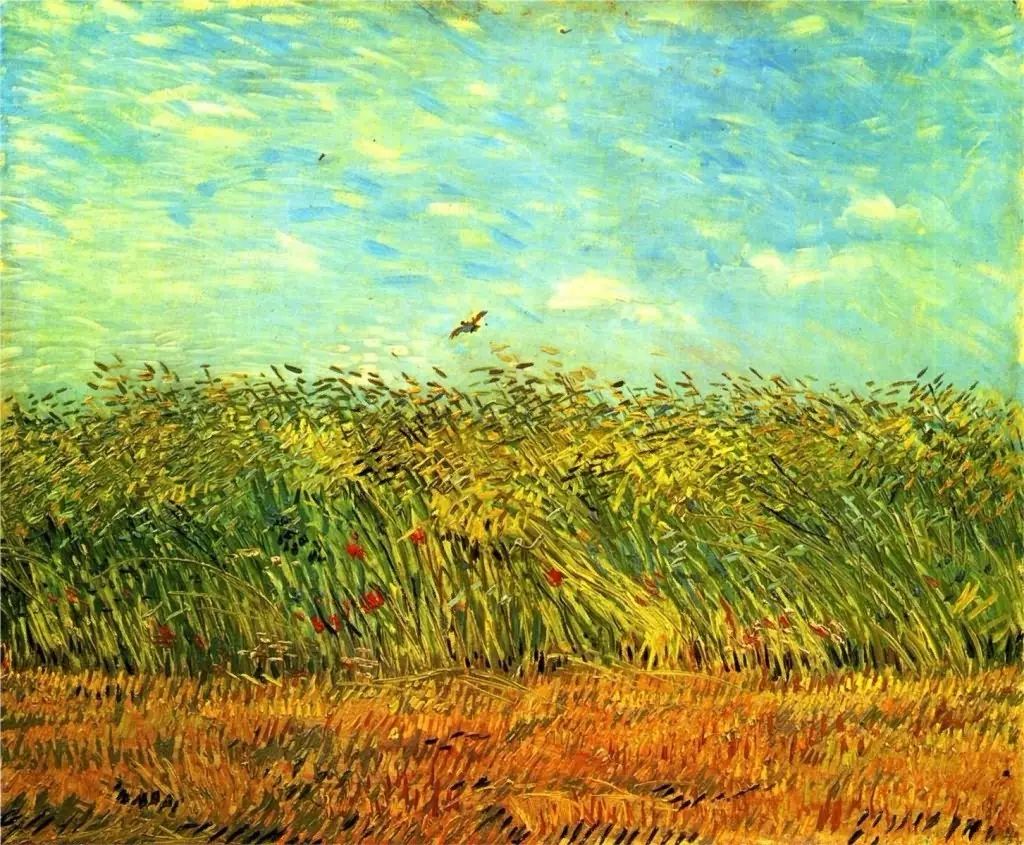

怀孕的克里斯汀和老妇

在散发着乡土气息的简朴乡下生活中,梵高找到了真正存在的现实。他到生活的现场去作画,常常步行十公里才能到达要作画的荒地,一画就是一整天。他喜欢画农民、织工、各种生活场景和大自然,养成了一种把东西迅速捕捉下来的习惯,真是马不停蹄。

《面朝左侧的织布工》

而这个用笔迅速、一天到晚四处行走、不停抹抹画画的人物,也就成了村民热议的疯子和笑话。只有一个40岁的老姑娘玛高特深深地爱着他,一直陪着他。但是两个人的结合几乎遭到所有人的反对。最后玛高特悲痛自杀,送去医院抢救,梵高也被牧师责令离开。

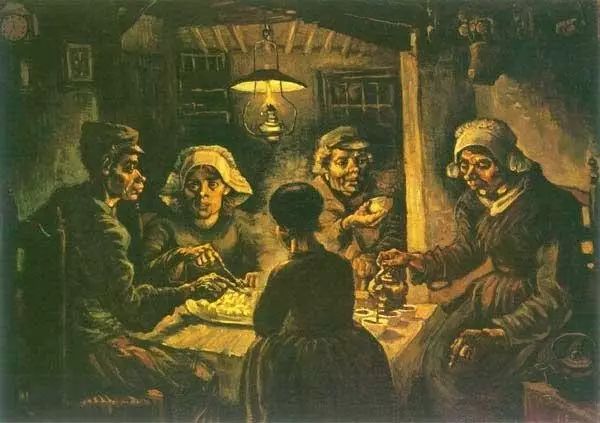

在乡下的这段日子,梵高的整个身体得到了恢复和调整。他阅读马歇尔的《艺用解剖学》,学习欧仁·德拉克洛瓦的色彩理论。经过连续12天的高强度练习,在离开的最后一天里,他完成了自己最满意的作品。画上所有人都流露出安于天命、逆来顺受的神情,

自己终于捕捉到了消逝事物中具有永恒意义的东西。

梵高给它取名为《吃土豆的人》。随即带着画作前往巴黎。

《吃土豆的人》

到了巴黎,他被周围新潮的艺术世界震撼到了。印象派的新潮画家马奈、高更、塞尚等人的作品,无不给他巨大的冲击。他之前一直使用暗色调,印象派画作鲜亮透明的颜色,他从未见过,也从未设想过!他才惊觉艺术界正经历着一场革命!

马奈作品

仔细揣摩这些画作,他无比惊喜地发现,马奈的绘画没有把某种颜色逐步过渡地排列,对许多细节也不加描绘,线条、光影边缘的处理也是颤动的、仿佛相互渗透,就好像眼睛在自然中看到的那样颤动。

“这些新人!他们竟然发现了空气!他们发现了光和呼吸、空气和阳光!”

但随之而来的,是巨大的打击。梵高觉得自己完全搞错了,

“这还有完没有,提奥?难道我必须上一辈子的学校吗?我三十三岁了,我的天哪,什么时候我才能成熟呢?”

“简直让我手足无措。我是在荷兰传统绘画中培养起来的。我不知道印象派主张的是什么。而现在,我突然发现我所信仰的一切都是应当抛弃的。”

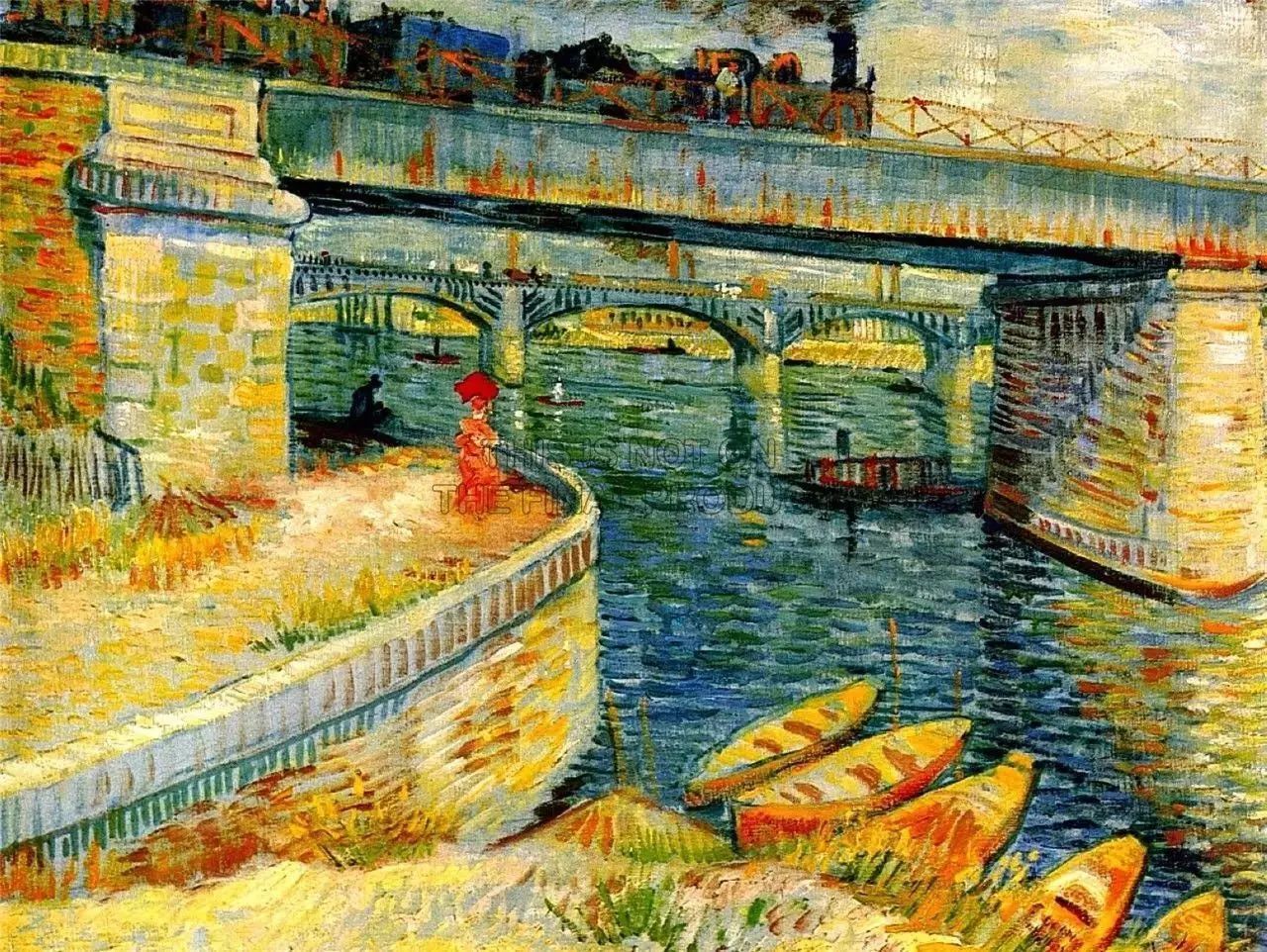

梵高作品中开始出现明媚颜色

紧接着,梵高开始改变自己,模仿印象派画法,把自己的颜色调亮,改变光影。然而提奥却担心梵高失去自我,反对他这样做:“可爱极了,我可以说那照耀在小河上的阳光是西斯莱的,色彩是莫奈的,树叶是毕沙罗的,空气是修拉的,而那位中心人物呢?马奈的。”

梵高和弟弟白天各自忙碌画画和卖画,晚上回来就开始争论、吵架。情绪激动的梵高甚至不让弟弟睡觉,连番追问:这样画怎么就不好!这期间,梵高还和印象派画家高更、乔治和塞尚交流议论,随后又投入到印象派画廊的建立之中。眼看画廊马上就要建成,梵高看见自己早已干结的画板,才发现自己沉溺于理论和琐事中太久了。他决定离开巴黎,去寻找那种刺眼灼热的大太阳,和那种更明媚瑰丽的色彩。

《麦田云雀》,1887年夏

“提奥,我需要太阳。我需要那种炎热非常、威力无比的太阳。整个冬天、我感到它犹如一块巨大的磁石在把我向南方吸引。巴黎的冬天使我感到彻骨的寒冷,我觉得就是这种寒冷进入了我的调色板和画笔。我从来也不是那种做事情没有决心的人,只是我需要这个非洲的太阳把我内心的寒冷驱散,使我的调色板燃烧起来……”

最后,他听从朋友的意见,只身前往南方的阿尔勒。

这是一个遭受烈日酷晒、西北风肆虐的地方。刺眼的阳光简直要把人的脑子烤干,而西北风又会凶猛地拔倒大树、抽打田野上的人群和牲畜。一个记者告诉他,

待在这里迟早要发疯!

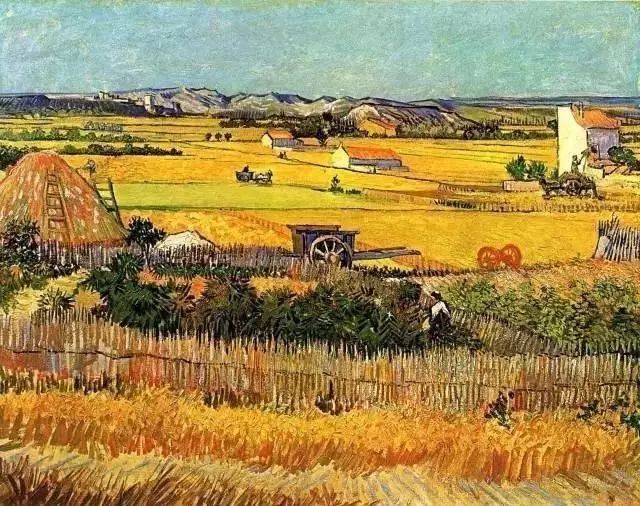

《收获的景象》,1888年在阿尔勒

梵高却无比疯狂地爱上了这座小城。他早上四点出发,走上三四个小时,到达他想要画画的地方,接着便一直画到天黑。他从不戴帽子,烈日慢慢把他的红头发晒秃。阳光照得他眼花缭乱,分不清田野和天空。画架被西北风刮得歪歪斜斜,夜间归来就觉得自己又被打得鼻青脸肿。沙子和尘土也吹到他的画上,成了画的一部分。

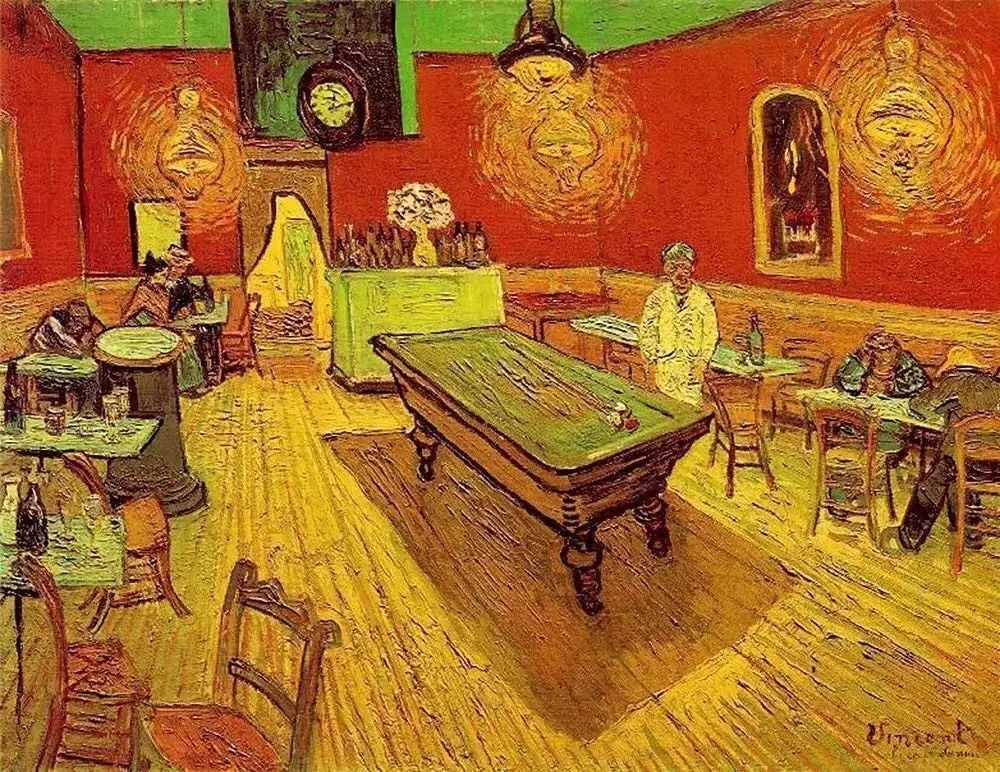

《夜间咖啡馆》,1888年,梵高刚到阿尔勒时的住处

梵高成了一台盲目的机器,直画得天昏地暗找不着北。对自然真挚强烈的爱催促着他,完全忘了自己在做什么,匆匆忙就完成一幅又一幅冒着热气的油画。到了家里,才发现自己竟然把大自然的雄奇瑰丽画了出来。他七天就画了七幅大型油画,到一周结束差不多已经累瘫。

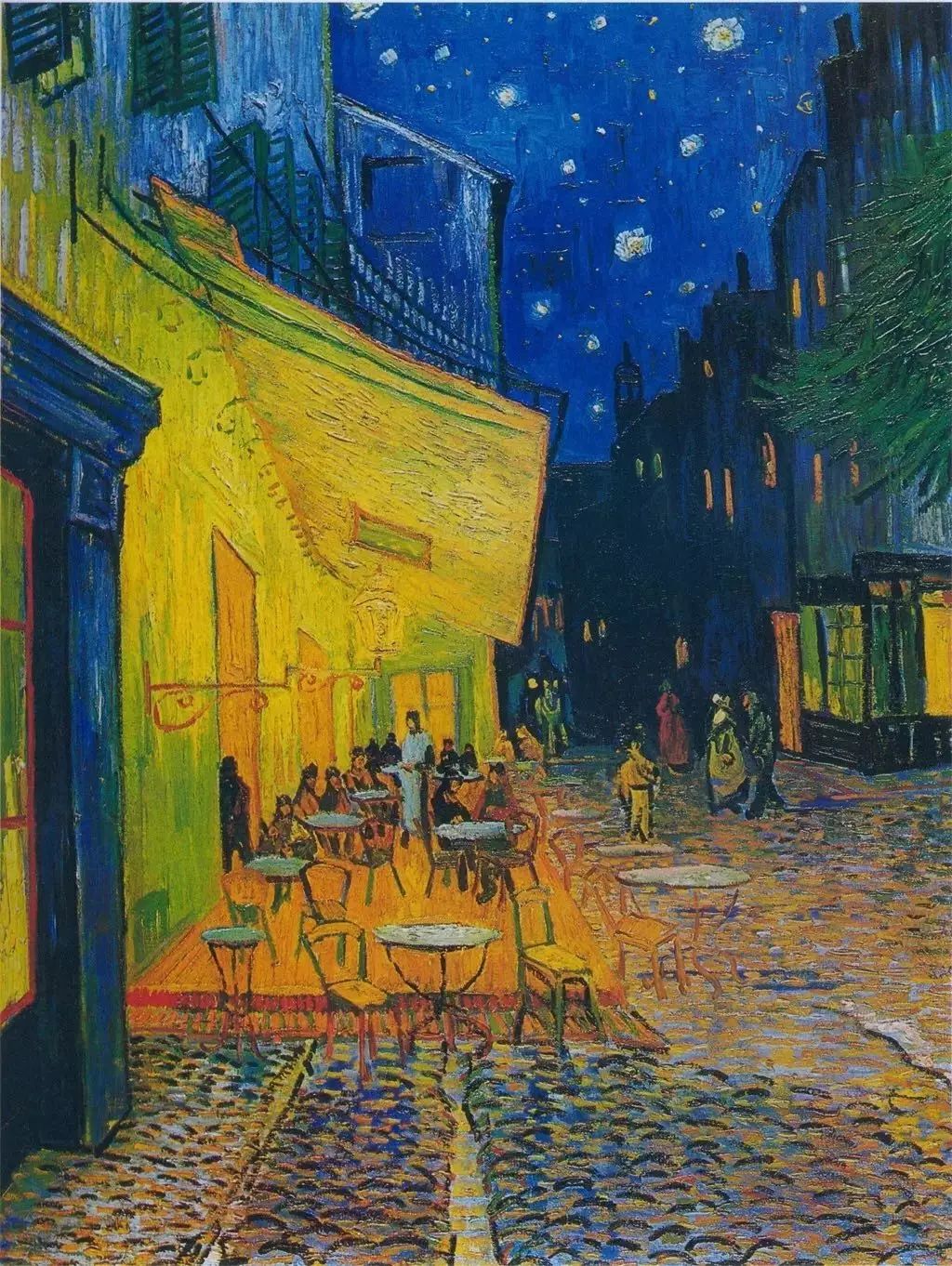

《夜晚露天咖啡馆》,1888.“对我而言,夜晚比白天更有活力,更有丰富的色彩。看天上闪烁的星星,地面明亮的灯光,很美也很安详。”——梵高

为了画出鲜艳持久的画作,他还当起了颜料工。把颜料捣得很细,使之更容易被油渗透。亲自调好石膏,涂在未加工的画布上,来吸收他涂上去的浓厚的颜色。除了做颜料、做画布,连画框也要自己做才觉得放心。于是买来木板条,把它们截成需要的长短,再涂上和画协调的颜色。这样一幅画完成下来,连梵高自己都感叹:

“真糟糕,可惜我不能买自己的画,不然我就完全自给自足了。”

《黄房子》1888.“在这间房子里,我可以生活、呼吸、沉思和作画。”——梵高

搬到心爱的黄房子后不久,他就收到高更穷困潦倒的求助信。当即邀请他来一起作画,还给他布置新房、添置家具。然而高更来的头一天,两人就吵了起来。高更看不上梵高热烈的向日葵,又抨击梵高视为榜样的蒙提切里,说他这样学下去永远也画不出一幅好作品。梵高也不喜欢高更崇拜的画家,认为画作就应该含有寓意。两人白天各自画画,晚上一见面又开始怒目相向、争吵咒骂。高更的蛮劲儿、梵高的暴烈都不甘示弱。

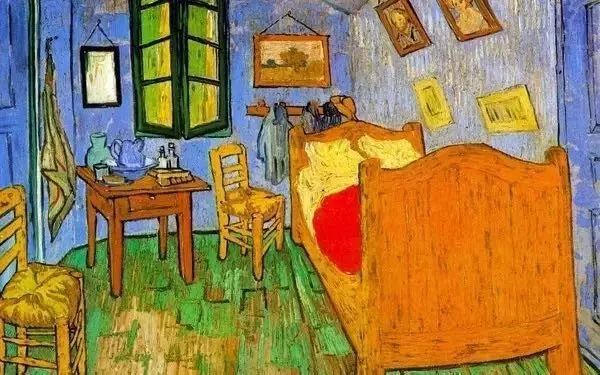

《阿尔勒的卧室》,1888.

《十五朵向日葵》,1888.

没过几天,高更便决定离开,梵高却苦苦挽留。梵高绝望地发现,他们每个人都有优劣,应该联合作画,各自贡献最完美的部分。高更则认定,这个疯狂的荷兰画家这次是彻底疯了。在又一次歇斯底里的大吵之后,梵高癫痫病发作,割下了自己的一只耳朵,将它送给一直说喜欢它的妓女拉舍尔。拉舍尔打开纸包,当即吓晕了。