人生的道路虽然漫长,但要紧处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。没有一个人的生活道路是笔直的,没有岔道的,有些岔道口譬如政治上岔道口,个人生活上的岔道口,你走错一步,可以影响人生的一个时期,也可以影响人生。

1991年,路遥的巨作《平凡的世界》获第三届茅盾文学奖。他借了点去领奖的路费,并来到陕西皇甫村柳青的墓前,含着热泪叩了6个头。

路遥把人生最大的一个转折点放置在柳青的墓园,把自己内心情绪的爆发诉说给自己的人生导师。导演田波觉得,他也应该感受一下,希望能和路遥一样,与前辈的大师进行跨越时空的精神沟通。

于是,田波来到柳青的墓园,麦地和荒草之中,老农帮他用锄头锄开了一条路。进到园里,简朴的墓碑上有几个大字:柳青同志之墓。站在墓碑前,突然有几只野兔蹿了过去,迅速消失在荒野中。

田波觉得,这位作家被遗忘了。这样一位为人民书写时代,将人生深深扎根在陕西关中土地中的作家,从此静静地躺在这荒凉的墓穴里,少人缅怀。

不同于国民作家路遥的名气,柳青这个在当代文学史上极有分量的著名作家,在当下被冷落了。如今还知道他、阅读他作品的人已然寥寥。

但在曾经,柳青可是知识分子的楷模,是文学陕军的领军人物,是路遥和陈忠实的精神导师。他的“三红一创”——《红旗谱》《红日》《红岩》《创业史》,曾是中国文坛的重要收获。

今天的人们的心理和情感结构,已经很难去阅读和理解柳青。不得不说,这是时代的变化,也是时代的悲哀。但那是一代人筚路蓝缕的创业史,是一个作家艰苦卓绝的创作史,无论怎样,都值得记录。

人生的道路虽然漫长,但要紧处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。没有一个人的生活道路是笔直的,没有岔道的,有些岔道口譬如政治上岔道口,个人生活上的岔道口,你走错一步,可以影响人生的一个时期,也可以影响人生。

1991年,路遥的巨作《平凡的世界》获第三届茅盾文学奖。他借了点去领奖的路费,并来到陕西皇甫村柳青的墓前,含着热泪叩了6个头。

路遥把人生最大的一个转折点放置在柳青的墓园,把自己内心情绪的爆发诉说给自己的人生导师。导演田波觉得,他也应该感受一下,希望能和路遥一样,与前辈的大师进行跨越时空的精神沟通。

于是,田波来到柳青的墓园,麦地和荒草之中,老农帮他用锄头锄开了一条路。进到园里,简朴的墓碑上有几个大字:柳青同志之墓。站在墓碑前,突然有几只野兔蹿了过去,迅速消失在荒野中。

田波觉得,这位作家被遗忘了。这样一位为人民书写时代,将人生深深扎根在陕西关中土地中的作家,从此静静地躺在这荒凉的墓穴里,少人缅怀。

不同于国民作家路遥的名气,柳青这个在当代文学史上极有分量的著名作家,在当下被冷落了。如今还知道他、阅读他作品的人已然寥寥。

但在曾经,柳青可是知识分子的楷模,是文学陕军的领军人物,是路遥和陈忠实的精神导师。他的“三红一创”——《红旗谱》《红日》《红岩》《创业史》,曾是中国文坛的重要收获。

今天的人们的心理和情感结构,已经很难去阅读和理解柳青。不得不说,这是时代的变化,也是时代的悲哀。但那是一代人筚路蓝缕的创业史,是一个作家艰苦卓绝的创作史,无论怎样,都值得记录。

电影《柳青》海报

十年前,导演田波将这种精神传承拍进纪录片《路遥》里;十年后,田波又将路遥的导师柳青的故事搬上银幕。电影《柳青》以传记片的形式,将一段农村创业史和人物奋斗史徐徐展开,有血有肉,扎根土地,真实再现了一个作家坎坷而笃定的一生。

只可惜,《柳青》5月21日上映以来,票房惨淡,绝大部分影院已经看不到排片。

唯一值得欣慰的,是在这个以票房论成败的环境里,还有田波这样一群人不问收获只凭良心,历时六年拍这样一部影片,才得以将一位作家的艺术人生用电影的方式被历史留存,而田波也由此完成了柳青精神的传承。

柳青,原名刘蕴华,1916年出生在陕北吴堡县的一个中农家庭。

柳青自幼聪慧,喜欢读书,自学英语,热爱外国文学,17岁就考进了陕西最好的新式学校,开始在刊物上积极发表作品,主编学生刊物并加入共产党。

他喜欢沙俄作家列夫·托尔斯泰,随身携带一本《战争与和平》,听说别人家里有英文版的《安娜·卡列尼娜》,他步行一个日夜80公里去借书。

柳青有很高的革命热情,他进入西安临时大学主修俄文,后来在延安又被派往边区文化协会工作,成为一名活跃、热血的文艺工作者。

年轻的柳青还有小资情结,觉悟还不高,去基层体验生活,他杵在那啥也不干;组织想培养他,安排他下乡工作,他心不甘情不愿。

后来他到乡政府担任文书,开始跟最底层的人民打交道,每天走街串巷,处理坊间的杂事,和农民睡在一条炕上,在乡下的头半年吃了人生从未吃过的苦,他的思想也在这期间发生了转变。

他开始明白扎根底层对文学创作的意义,创作方式也由此转变,有时候为了写好某个人某件事,他就搬去别人家里住上个把月,认真去观察和体验生活。小说《种谷记》就是根据这段经历创作的,讲边区互助组的故事,即后来农村合作社的前身。

1951年,柳青参与创办了《中国青年报》,培养青年作者,并随中国青年作家代表团访问苏联。在那里,柳青参观了集体农庄,大受震撼,认为中国也可以效仿苏联,走农业合作化的道路。

造访苏联不久后,柳青就决心亲身参与实践,创作一部反映社会主义人民集体创业的著作《创业史》,并踏上了前往西安的列车。

他把落脚点选在了长安县的皇甫村,把一座废弃的寺庙简单修整,就变成了他的写作基地。而之所以选择西安长安,是因为这里既远离城市,又不至于太偏远。

因为只有这样,他才能一只手拿着显微镜在观察农村及其周围的生活,另一只手拿着望远镜在瞭望终南山以外的地方,让作品既显示了生活的真实细节,也展现了史诗式的时代风貌。

为了写作方便需要,他还兼任长安县委书记,协助农业合作化的工作。

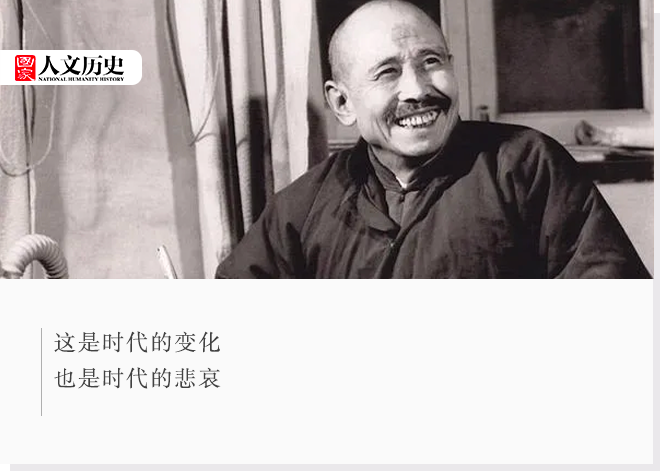

在皇甫村,柳青入乡随俗,剃了个寸头,穿着对襟衣服,头戴瓜皮帽,看起来跟当地农民无异,或者像小镇上的一个钟表修理匠。

但他同时也可以是这样的柳青:一身西装,一副学究式的金丝边眼镜,用流利的英语和外国人侃侃而谈。

村民不知道他是个作家,都喊他“柳书记”。他积极参加村里的各种红白喜事,观察底层众生相,晚上就到别人家里唠,聊生活生产,聊家史家常,常常一碗酒一锅烟聊到三更半夜。

就像路遥所说的,柳青就是这样一种人:他把公民性和艺术家的诗情溶解在一起,竭力想让人们在大合唱中听见他自己的歌喉,但在日常生活中,他又把自己看作是一个普通公民,要求自己不丧失一个普通人的感觉。

私以为,一个艺术家如果超然于广大而深厚的生活之外,即使才能卓著,也只能生产一些打扮精致的工艺品;而带着香气和露水的艺术花朵,只能在生活的土地上培植。

柳青则用实践证明了这一点。他像农民一样生活在农村,像普通基层干部一样默默做了很多具体工作,比如请专家来调研流行瓜娃子病的原因,又带领村民挖深水井。

也正因为如此,他才能在《创业史》中逼真再现了复杂多端的生活,在这部作品中,字里行间呈现给读者的每条细小波纹,都好像是生活本身的皱褶。

《创业史》第一部用了六年时间,写了不满意,推翻再重来,从头至尾写了四遍。

1959年4月,小说开始在《延河》杂志上连载。当时还在读初三的陈忠实,把买咸菜的两毛钱省下来,去买了杂志。读罢,他觉得花这两毛钱赚到了。

次年,《创业史》第一部出版,柳青得到了16065元稿费,他转身全部捐给了公社作基建费用。有人劝他自己留点,他却说:

“我生活在人民群众之中,谁都知道我写书,号召要和私有制观念决裂。今天出书了,拿了巨额稿费,全部揣进自己的腰包,自己搞私有制,农民会怎么看呢?”

为了让皇甫村尽快通电,柳青甚至还提前预支了《创业史》第二部的稿费5500元。然而第二部还没写完,十年运动来了。

柳青被打成“黑作家”,《创业史》的手稿也丢了。虽然

手稿后来被找到,但柳青却陷入了纠结。

中华人民共和国成立后,百废待兴,土改让农民分到土地,但当时生产资料少而散,只有互助才能完成生产,要打破小农经济的瓶颈,农业合作化倒也是条路子。

这路子本该循序渐进,但后来搞“大跃进”,步子迈大了,脱离了现实,贫弱的经济再遭损害。

柳青的悲剧在于,他的现实主义巨著和现实生活的分裂,让《创业史》成了一个乌托邦式的成果。他实现了文学虚构的最大可能,但现实却不符合他的期待。

尽管如此,周总理还是让《人民日报》记者捎话给柳青,希望他搞好身体,写完四部《创业史》。柳青受到巨大鼓舞,再次精心修改手稿。

但此时的柳青已身患重病,数度奄奄一息,经过11次抢救才勉强留于人世。

直到1976年,“四人帮”被粉碎后,他才得以住进西安的医院,继续在《延河》杂志连载《创业史》第二部,而当时的编辑正是毕业后被分配到杂志社的路遥。

“严重的哮喘使得他喉管里的出气像破风箱发出的声音一样,让站在他面前人也压抑得出不上气来。胸脯是完全塌陷下去;背却像老牛脊背一般曲折地隆起来。整个身子躬成了一个问号。”

越来越危急的病情,让柳青的身体完全佝偻了,整个躯体像燃烧过的树木,变得干枯而焦黑。

他蜷曲在医院的一间普通病房里,气管炎和肺心病让他喘成一团。从袖筒和裤管里伸出来的胳膊腿,像麻杆一般纤细。

尽管如此,他衰败的身体里依然包藏着坚硬的骨头,傲然地躺在没有暖气的病房里苦读历史书籍,对时代和世界有了更清晰的认识,创作思想也发生了变化。

他和女儿刘可风交流时,曾吐露《创业史》第四部也是最后一部的内容方向——批判合作化运动如何走上错误之路,

但却

永远无法完成了。

1978年6月13日,柳青病逝,终年62岁。这时他的《创业史》第二部只完成了上卷和下卷的前四章,这是当代文学史的一大遗憾。

生前,他曾用平静的声音幽默地向医生说:“主让我再活几年吧,好让我把《创业史》写完呀!”不难看出,他最大的痛苦不是在于病痛的折磨,而在于他未完成的事业。

在小小的病房里,到处摆着维持他生命的器械。身上插着管子,嘴边喷着雾剂,一咳一喘,他蜡黄的脸就变得黑青,好几回被护士抬进抢救室,又神奇般活了过来。

而只要活过来,他就又伏在那张破旧的圆桌旁边,枯瘦的手握起笔,继续雕刻笔下令人惊叹的人物肖像。

只要还有一口气从抢救室中走出来,他又迈着坚定的步伐走到或美好或险恶的生活中去。在病痛的日子里,《延河》杂志社的编辑们时不时听说他病危,可他《创业史》第二部的手稿还是一章又一章的被送到编辑部来。

不屈的信念让柳青在冰冷的病房里,让自己衰败的身心燃烧创作之火。其间要是有客人来探望,他还是把肉体上的痛苦藏起来,恢复他惯有的镇定、幽默和乐观态度,一张老农似的脸掩盖不住他智慧的光芒。

路遥曾评价:“他自己新建筑起来的艺术之塔似乎要比他同时代任何人的建筑要宏大和独特一些。在我国当代文学中,还没有一部书能像《创业史》那样提供了十几个乃至几十个真实的、不和历史上和现实中已有的艺术典型相雷同的典型。”

可以说,即使《创业史》未完成,但作为作家,他个人的创业史是一部完整的史诗。

1996年,陈忠实出任陕西作协主席,筹集到两万元,建了柳青墓园。他觉得这是一位伟大作家应有的待遇。

在陈忠实看来,在文学的海洋里,柳青是一座灯塔。他践行了“要想塑造作品,先塑造自己”, 他把艺术融进生活,把人生活成艺术;他是当代文坛的一面镜子,他可以启发我们思考为谁而歌,为谁而活,为何从艺。

陕西作家几乎无一例外地继承了柳青全身心深入生活的传统。路遥把《创业史》读了七遍,陈忠实也读了七遍,贾平凹八十年代以来,跑遍了陕南几乎所有重要的乡镇和村庄,说:“我有使命不敢怠,站高山兮深谷行。”——无“深谷”哪有“高山”?

柳青在我们这个风云变幻的时代曾热情地生活过,繁忙地创造过。今天的有心人,在体察与回溯柳青的人生历程中,依然能所感召到柳青的强大生命意志与理想信念,如同电影《柳青》所呈现的那样,他依然能唤起我们中的很多人,去用拥抱生活,去体悟生活,去实践生活。

参考资源:

《路遥散文随笔》,路遥

《柳青传》,刘可风 著,人民文学出版社

《父亲柳青一生的“创业史”——柳青女儿刘可风访谈录》,魏 锋

END

END

经公众号 “

一日一度

” (微信ID:

yryd115

)

授权转载。