上次聊了社区团购,这次我想说说生鲜大市场。

(文章有点长,4000字,阅读时间在10~15分钟)

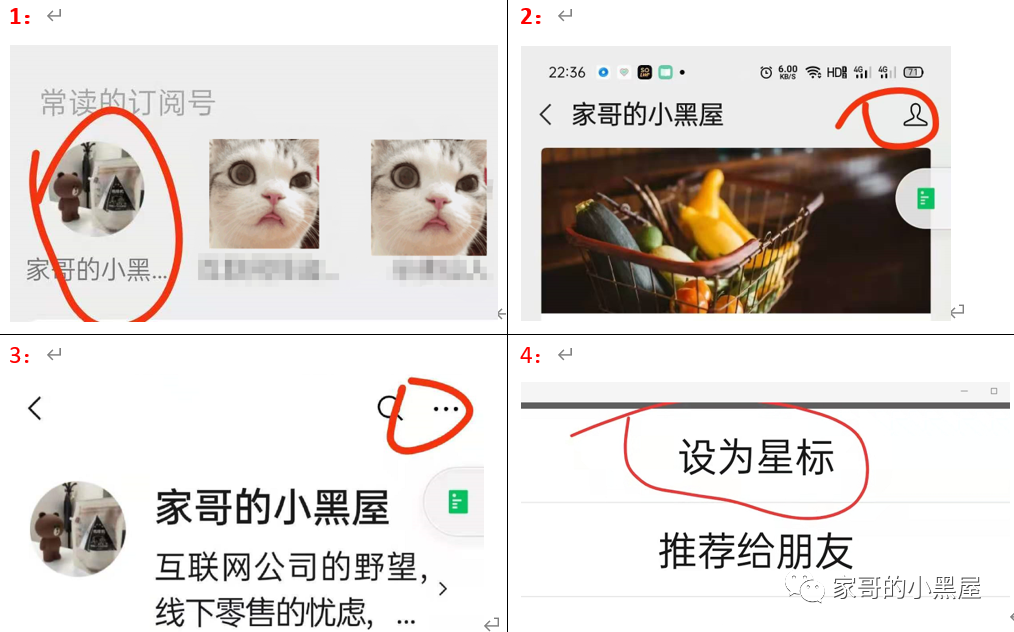

目前公众号更改了推荐机制,如果大家希望第一时间看到我的文章,还麻烦各位多操作两步,把我的公众号加一下“星标”。

好了,进入正题。

很多人觉得美团拼多多,盒马这种才是生鲜市场的未来,我觉得这有点问题。

在美国,生鲜的套路很多

在美国的时候,我经常逛店,当年只是基于个人爱好的一些思考,后来变成了过去几年在网上的这些行业观察。

波士顿是一个线下零售挺发达的地区:

-

愿意开车的,城外就有Costco、沃尔玛和Target;

-

不愿意开车的城里也有Whole Foods、Trader Joes、Star Market这种中型超市;

-

再懒一点,波士顿大街小巷遍布这个各种杂货店(Grocery),这里的杂货店也有生鲜,比如水果杯、单个卖的苹果香蕉、熟食。

很多人其实被网络文章都给忽悠了,美国可不光是那种摊大饼的城市结构,也不是每家每户都开着大皮卡周末去沃尔玛、Target搬货。

像波士顿这种高密度的城市,零售行业划分得相当细致。

有一个故事很有意思,当年在MIT上课的时候,教授提问:你们谁能提一个波士顿本地的实体知名企业。

有一个白人小哥,咔,就站起来了,很快啊他是有备而来——Seven Eleven,可见7-11便利店在波士顿的遍布密度。

当然了,我也只是身在第二层,我以为7-11是日本品牌,实际上呢?

7-11是1927年在美国成立的公司。

很多人把不同形态的店面,简单解读为不同渠道,这是不对的。

上面提到的三类店铺,解决的其实是消费者的,不同种类的,需求。

7-11这种杂货店(Grocery),主要满足的是消费者即时、基本需求,价格高但是下楼就能买到,与其说消费者是来买某个牌子的饮料,不如说是来解渴的,他们的

选品基本覆盖了消费者的“解渴需求”。

其他SKU也是,“填饱肚子需求”、“提神需求”、“卫生需求”。

这个时候除了必备的知名品牌——可口可乐、高露洁、绿箭,消费者的个性化需求并不是很重要。本来SKU数量就少,不到1000,显然你非要喝排名靠后的小众功能饮料或者特殊包装,算不过来帐。在这些地方消费生鲜就更谈不上选择了,有就不错了。

量贩式超市,满足的是家庭消费高性价比低频需求。一般是全家开车逛超市顺便解决掉吃一顿餐厅、看看电影,是

周末全天消费的重要组成部分

。仔细回忆了一下,我自己只是因为好奇才和朋友去了一次Costco,毕竟那种几公斤装的鸡腿,够我吃好几周了。沃尔玛和Target虽然SKU很多,我也是很少逛的,同样道理——一是我没有车,二是我自己的消费规模犯不上去。

在波士顿这种高密度城市,年轻人或者住在城里公寓的人,很多人会选择Whole Foods、Trader Joes、Star Market这类中型超市——

满足日常,而不是每周一次的生鲜食品购物需求。

有一阵子Whole Foods在国内的知名度很高,亚马逊收购了这家主打高端、有机食品的生鲜超市。

多数文章对这两个品牌的理解是有误区的,就是把它们简单归类为“精品超市”:高价、高毛利。

这并不全面。

当时在我家一站地铁远的地方有一家Whole Foods,麻省总医院楼下。虽然Star Market更近,但是我更愿意去Whole Foods逛一逛。

在这里面逛的有三类人,一类是不愿意去餐厅吃饭但是对食材要求高的,折合100多人民币一斤的鸡翅东西好该买还得买;另一类就是觉得经常看看新商品,愿意在好环境里闲逛的人——比如我;还有一类是不愿意凑合,在这里解决简单餐食的人(沙拉吧、简餐盒饭)。

看起来没有交集,但背后都有一个共性:它们在“教客户消费”。

无论是对食品安全的担忧,还是想摆脱纯粹消费物质,还是让自己生活得“更认真”,哪一个需求都需要被引导、被教育。

7-11不需要教我消费,我就是来解渴的,甚至我明知道在你这里可乐比其他地方贵,又怎样?

沃尔玛和Target东西倒是全,也便宜——从海量SKU中挑选,也没人教育我。

但是在美国的精品超市:

再高端的消费者也不是食品和生鲜的专家,了解、认可高附加值的商品需要进行持续地引导与服务。

这是美国精品超市的核心能力。

中国的精品超市,主要矛盾是什么?

中国和美国的精品超市,有一点是相通的——都有一定“教客户消费”的定位。

但是他们不能划等号。

我记得当时看到楼下T11生鲜超市的时候,第一感觉是比较熟悉的Whole Foods感。

装修调性比较类似海外的精品超市,很多SKU也不是传统中国商超里的商品,最有意思的是店员和Whole Foods一样,比较喜欢与消费者沟通,在美国沃尔玛店员和你可没什么聊的。

所以我和主管模样的人聊,“你们挺像Whole Foods”。

“老弟,不是一个市场环境”

直到有一次我看见他们在餐厅和供应商谈,我注意了一下。

上来先“盘道”。

-

最近虾的出塘价格20块钱了吧;

-

这个得送电磁炉能加热的厨具;

-

这盒海参估计要1000多了;

其实,他们准备聊的商品是海鱼。

估计你们也一样,可能觉得2020年怎么生鲜商品搞得和古装剧里卖药材的一样,先看看交易对手的专业水准再谈生意。

这就是中国生鲜行业现状,只要是具备一定品质感的商品,一边怕对方以次充好、另一边怕不识货卖不掉。

中国和美国的优质食材市场,需求端和供给端有两个显著不同:

第一个需求的差异是虽然中国具有一定消费能力的目标客群存在,但是

消费经验不足

,需要不断教育、消费升级。

第二个需求差异是中国消费者本身

对生鲜的使用场景更多

。

之前在T11生鲜超市,店员会特别叮嘱这种土豆适合炒、另外一种土豆适合蒸。不得不说美国人对于餐饮的种类要求实在是低,他们的精品食材要应付的消费场景更少。

都是牛肉,美国人关心牛排的调料几成熟就好,在中国你需要思考煎炒烹炸再加上调料和配菜。

对于中国精品超市来说,需求端如果不能把握每种生鲜的使用场景,而是简单地主打:产地、价格,并不会打穿消费者心智。

美国的生鲜和食品高度工业化,从最低端商品到最高端商品,供应商集团化发展都是全系列成规模供应。渠道商找到对应客群定位后直接从成熟产品清单中挑选即可,甚至老客户远程下单完成合同即可。

中国的农产品具有显著的历史性与地域性,工业化生产程度仍然较低。很简单地大家去搜索,我们每一个省份都有自己特色畜牧业品种:猪、牛、羊、鸡。

虽然我们国家生鲜供应链落后美国10~20年,优质生鲜产品并不缺乏,否则我们很难解释餐饮集团、酒店集团为什么可以在食材领域不断提升品质。

在B端,优质食材信息差并不大,有机会建议大家去看看各类食品、食材展销会。只不过供应链剩余部分,没有

成体系地合作机制、没有足够地物流能力,让优质产品就是找不到C端。

T11超市里那一幕非常典型,鱼是优质海鱼,渠道和供货商也能够保持接触,但是整个市场还做不到打个电话下单签合同,还需要case by case面谈。

所以,我把中国精品超市的主要矛盾总结为:

当我愿意支付高于基本款食材的价格,希望寻找满足我需求的食材时,我找不到。

可能是因为我不太清楚自己需求,所以找也很盲目;也可能是我很明确需要好食材,没人可以帮我找到。

到这里我开始理解T11那位负责所说的问题,市场上经常把“高端”和“精品”放在一起,在中国市场并不合适。

在美国,要想获得更“精品”的生鲜食材,必然意味着付出更高成本。美国超市选生菜上架,要解决的问题是面前5个档次的生菜,哪一个最适合做沙拉。我的客群如果要精品,毫无疑问得多花钱,打开电脑走合同。

在中国,要想获得更“精品”的生鲜食材,要先解决需求和供给匹配问题。

中国超市选生菜上架,要解决的问题是10个产地,每个产地3个档次的胡萝卜,如何满足沙拉、胡萝卜丝、凉拌、饺子馅等等等等。我的客户如果要精品,首先应该识别需求,再花时间帮他们去寻找。

中国多数不太用心的做法,其实只是——你要精品,给你高价。

中国的精品超市,怎么解决主要矛盾?

前两天借着社区团购热度,阅读中国生鲜行业报告。

我忽然之间意识到了一个问题:生鲜行业是万亿级别的市场,每个细分领域面临的主要矛盾,并不相同。

基本消费需求为主的下沉市场,价格就是刚需

,楼下老张的韭菜5块一斤,小李团长的4块8一斤,毫不犹豫地选小李。这个矛盾的主要方面用钱就能解决,大力出奇迹,自己从产地端一条龙做到中端,应该能做到便宜。

批量采购的家庭用户,量大货足就是刚需

,连锁品牌大型超市还是城市标配。这个主要矛盾靠重资产投入,靠和地产商的良好关系已经被成功地证明可以解决。

对于精品超市来说,商品与消费者的匹配问题,能靠简单的模式和钱解决么?

我们需要专家来解决,而不是其他。

以目前技术看,寻找他们的交集还是要依靠人力。

我对电商和大数据能短期解决这个问题并不看好

,如果技术真的如此优秀,那么种草、直播带货这种明显需要KOL或者网红链接商品与消费者的玩法——不应该发展这么快。

我也不认为低端走量的模式能解决

,这已经偏离了优质、精品的消费档位。

T11的阳哥为了选择满足北京市场的优质鸡肉产品,可以连续在十几个省份寻找货源。

在很多笃信“可复制”的人看来,这似乎并不是高效的方法。

必须通过专家去挑,而且也只有专家能持续带给消费者“超预期”的消费体验。

消费这个过程很有意思,消费者的决策过程强烈依赖于“预期”。

几百块钱的大闸蟹,正经大闸蟹,高档次大闸蟹,如果没能符合预期消费者也是不会有粘性的。

这也是为什么电商做非标商品很痛苦,折扣的整箱可口可乐我的预期非常简单,只要价格更低就给了我足够的购买理由。而我在网上买芒果,如果价格不是低得令人发指,我也会犹豫——因为我无法形成预期。