视频 | 维姆·文德斯( Wim Wenders)中国行

“在九十年代和今天,电影把它自己从之前的样子中留存和拯救了出来。电影比之前更有生命力了。”

——2008年《返回666号房间》

撰文丨余雅琴

视频丨车怡岑

编辑丨李媛

出品丨

谷雨工作室

37年前的戛纳电影节期间,维姆·文德斯做过一个项目。他邀请了所有电影节上的导演,给他们一个房间、16毫米的摄像机、10分钟的胶片,请他们在机器面前,陈述自己对于“电影未来”的看法。赫尔佐格、法斯宾德、斯皮尔伯格、戈达尔和安东尼奥尼,都参与了这个项目。他们完成10分钟自述的房间,是戛纳Martinez宾馆的666号房间。后来,文德斯就把这部纪录片命名为《666号房间》。

在这部纪录片中,文德斯一直推崇备至的安东尼奥尼预言,电影会被某些更新的事物替代,他认为后者是“High accuracy magnetic recorder”。“数码(电子)”这个词当时还不在我们的词典里,而今天,我们有了高像素的相机,今天的电影制造业获得了更新的技术支撑。从这个意义上来说,安东尼奥尼是对的。

2019年5月,文德斯来到北京,参加自己在中国的首次大型电影专题回顾活动。这是文德斯在中国规模最大的一次影展,所放映的21部电影几乎涵盖了他所有重要的作品。难得的是,这次所呈现的都是修复过的高清作品,而这些修复工作正是在文德斯基金会的主持下进行的——可以将此视为文德斯本人对未来电影的趋势的一个回应。

文德斯在活动现场为影迷签名

事实上,文德斯一直是一位求新求变的作者,从电影的题材到内容再到形式,他都尽量不重复自己,外界争议似乎也未动摇他对新事物的探索。胶片时代渐渐过去之后,文德斯用手持DV、3D摄影等各种形式,继续开拓自己的创作。

电影在今天变成了什么样子?对大众来说,这意味着什么?答案依然持续变化着。某种程度上说,文德斯也是那个经典时代存在至今的见证者。

在中国电影资料馆的见面会上,文德斯问观众,是不是觉得自己的电影太慢,或者太“old fashion”了。这是一生创作求新求变的大师的谦逊。

一位资深影迷告诉我,他愿意将“old fashion”理解为一个很美妙的词:“old ”是穿越时光,“fashion”不仅是经典,更是历久弥新。

“我的片子总是在寻找”

文德斯在中国

在纪录片《文德斯向前行》中,文德斯分享过这样一段话:“回顾我过去拍摄的所有电影,我觉得最后保留的、至少是有价值的电影,是付出真正的爱和坚定的信念的,我的一些电影,我并没有付出真正的激情,我觉得它们不会永存,而有一些会历久不衰,我知道这一点,看世界对它们的反应,我就知道。”

歌德学院院长柯理博士说,重看《德州,巴黎》,自己有了太多不一样的感受——第一次看这部电影时,自己还是一个年轻人,现在有了孩子。而《公路之王》则让他想起小时候的德国,那个时代,德国还处于分裂状态。他借用文德斯的一部电影形容这位电影大师和中国观众的关系,那就是拍摄于1993年的《咫尺天涯》,这部电影的英文名字是“Faraway, so close”。

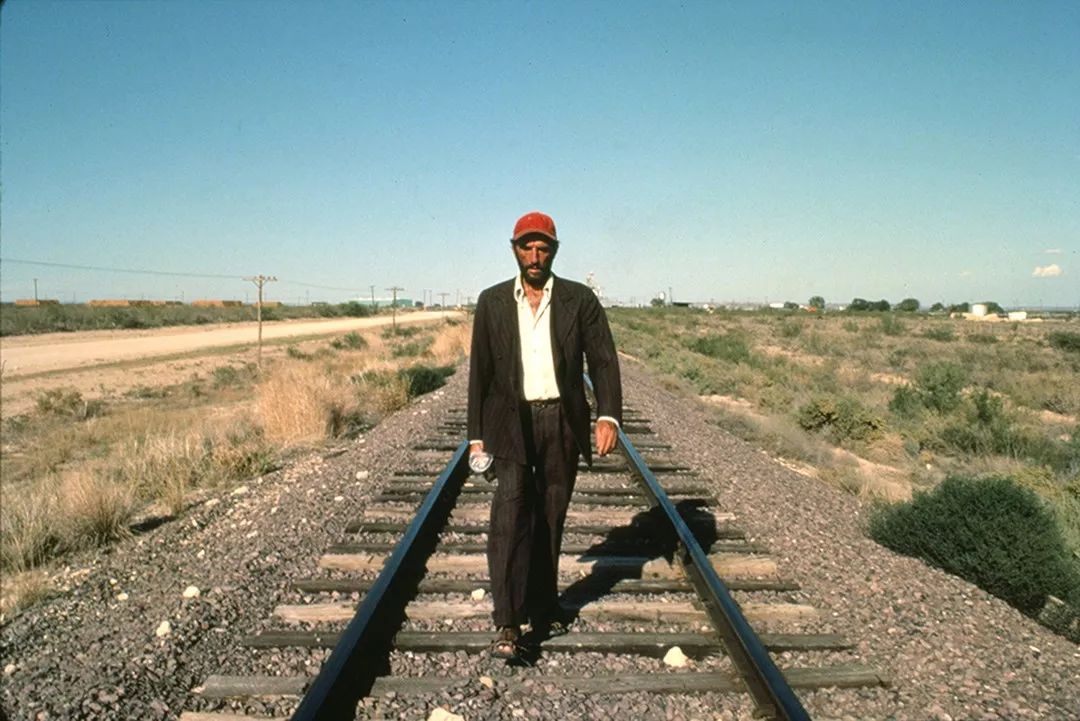

《德州,巴黎》剧照

曾经在洛杉矶生活过的何旋认为,文德斯的电影始终是有血肉的、根植在土地之上的。至少在《德州,巴黎》中,他没有倾向于他喜欢的安东尼奥尼那样的超现实或者现代主义,他的电影总有一个现实和让人信服的人物。毫无疑问,他的部分电影非常美国化,但是可以看出来,作为欧洲导演,文德斯还是秉持着艺术表达大于情节本身的原则。

文德斯曾谈到,自己并不适应美国大制片厂式的创作方式,他始终认为欧洲式的小成本制作才是自由的。何旋认为,这部电影其实是文德斯在美国处境的自况,比如电影的查维斯在妻子的自白中说,自己不愿意挣钱,而只愿意与之厮守,这可以被解读为迷恋美国电影却不能适应美国的文德斯的隐喻。当然,文德斯电影的魅力在于抛下所有的意义,他的人物和故事本身就足够迷人。

我们看到了一个构成丰富的影迷群体,究竟谁是文德斯,也许并不重要,重要的,是我们一同在黑暗中沉浸的那几个小时。每一个人,都变成了这些电影的共同创作者。

作为一个一生都在探索新事物的作者导演,文德斯说:“我不太习惯于拍一个片子之后,在另外一个片子里面用同样的方法,再有一个同样的主题在其中,因为我不太喜欢拍那种就是我已经知道怎么做的片子,我希望不断地探索,去寻找我不知道怎么做的答案,这也是为什么我的片子总是在寻找什么、探索着什么的原因。”

而你跟着他在看片子的时候,也能寻找到自己要寻找的东西。

在故宫旁边的小花园睡着

《寻找小津》中的东方视角

城市,是文德斯电影的重要主题。文德斯喜欢表现城市,也喜欢拍摄城市里的漫游者。而因为极度喜欢日本导演小津安二郎,他甚至在《德州,巴黎》因缺乏资金停拍的间隙,和摄影师追寻小津安二郎的足迹,在陌生的东京展开了一场小的探索,完成了代表作《寻找小津》。

而这一次,第一次到北京的文德斯,也被问到对中国的印象,以及如何看待东方和西方的关系。

文德斯生于1945年,这一年,二战结束,东西方冷战的大幕正徐徐拉开。

他回忆,在自己成长的过程当中,“东方是东方,西方是西方,两者的界限非常明显”。

2019年,74岁的他终于来到了北京。

“但是当我从酒店的窗户往外看的时候,发觉全世界看起来都像是同一个地方。

”他说。

在北京,他看到很多出去聚会的年轻人,坐在桌子旁,每个人都低头玩手机,不聊天,不交流。

这和欧洲、美国的年轻人如出一辙。

文德斯认为,从人们的生活方式上来看,东方和西方的差别实际上越来越小,“几乎是没有了”。

“同时,我觉得,你也很难真正地区分东方和西方。

”他指出。

他举例表示,小津安二郎那一代日本人在成长过程中,深受美国文化影响。

因此,看小津安二郎的电影,就不难发现其中反映日本受到美国影响、逐步美国化的内容。

“但是如果在现在的世界,你很难区分东方和西方,我觉得放在现在,导演都不一定知道要拍什么。

”

但文德斯发现,有那么一刻,自己和北京建立起了联系。

来北京之后,他在国家大剧院做歌剧导演。

某一天,他走出大剧院,漫无目的地走,走到了故宫旁边的小花园。

他坐在古树下的长椅上睡着了,风吹着树叶,叶子沙啦沙啦响。

“那一刻,我和古树建立了联系,我们成为了朋友。

”文德斯说。

心有戚戚

《德州,巴黎》剧照

“他们互相爱着对方。他们总是为那些傻事大笑,他喜欢令她欢笑。他们俩什么都不关心,因为他们想做的只是彼此待在一起,他们形影不离。”

——1984年《德州,巴黎》

和一个城市建立联系,电影院是一个不容错过的地标。文德斯和我们分享了他年轻的时候在巴黎电影资料馆看片的经验,从那里出发,他走上了导演的道路。

而在中国电影资料馆的门口,三三两两或者孤身一人的观众纷纷从我面前走过。电影的散场和开场一样迷人,有人徘徊着不走,反复谈论电影里的镜头、凝固的美,也有恋爱着、准备恋爱和失恋的人。文德斯说自己不是“知识分子”,他更愿意承认自己是一个不可救药的德国浪漫主义者,朋友说,这也许是人们如此喜欢他的原因。

没有想到的是,我收获了那么多关于电影和爱的故事。开场前,好朋友阿璐打来电话,告诉我,自己看的文德斯的第一部作品,就是《德州,巴黎》,当时,自己正在初恋最甜蜜的阶段,生活和《德州,巴黎》之间存在着巨大反差和鸿沟。

和初恋男友分手后,后者发给阿璐一段皮娜的《穆勒咖啡馆》。再后来,她和某一任男友在宿舍里一起看文德斯的《皮娜》。依赖、扶持、逃离……里面的多段舞蹈,将感情的方方面面演绎得淋漓尽致。

《皮娜》剧照

“当我们投身于爱的束缚中,看看文德斯镜头中这束缚走向极端时的境地,是件奇妙的事。文德斯让我理解爱本身,包括它忧伤黑暗的一面。”她说。

“当一个人二十多岁时看《德州,巴黎》,疯狂的爱就是一切。而当一个人进入中年时再看,才明白爱到荒芜不是孤独,一切迟早都会消失,都会变得‘空虚’,这才是终极的孤独。一切都会消失,和‘爱不爱’无关,它也许就是生命最残酷的本质。”在微信上,有人如是说。

展映现场,一个中年男人扛着几斤重的《德州,巴黎》大幅海报,坐在影厅的第一排地上,等着文德斯签名。这张海报已经有二十多年历史,被他一直珍藏着。

他说,自己一直以来最爱的电影之一,就是《德州,巴黎》。影片最后的那两段漫长对白,他尤其钟爱。

“在这个世界上,值得让我像个粉丝一样去求签名的唯一一位导演,应该就是文德斯了。我最爱的另外几位:安东尼奥尼、阿伦雷乃、新藤兼人,都已离世,只有文德斯还健在。”他说。

在这次展映之前,他获得了一个机会,问了文德斯一个问题,它与《德州,巴黎》结尾的两段对白有关。文德斯的回答很有意思,但似乎只答了一半,对于“如果今天有机会重新再拍一次这段对白的话,会发生什么样的不同”,他并没有回答。

看完大银幕后,这个观众觉得对这部电影又有了新的理解,而那个问题,好像也并不太重要了。

“今天特地带着海报去签名,有一种‘啊,查维斯和珍,二十年后我终于读懂了你们的故事’这样的情感在里面,好像和导演,和片中人物,心有戚戚焉。这是一种很难描述又很珍贵的感觉。”他说。

电影可以包含一切

《寻找小津》剧照

“闪过一刻真实的电影,不仅仅是一瞬间,从一开始到最后都是那么的真实,诉说这人生的电影,在那里的人、物、街道、风景,通过真切的姿态对自我作出了启示——今天的电影应该像这样表现现实。

但却并非如此,全都是过去的往事:

虚无、空虚,支配着当今这个时代。

”

——1985年《寻找小津》

年轻人永远热爱电影,也永远充满困惑。影展上提问最积极的,永远是年轻人。他们中,有人告诉文德斯,自己为爱情感到困惑,有人挥着宝丽来相机给文德斯照相,还有人甚至不惜用卫生纸把头包扎着,假装受伤以获得提问机会。这样的影迷很多,他们用自己的方式表达着对这位电影大师的崇敬,或者说,他们用自己的方式宣泄着一种热爱,这或许无关乎电影本身,而是一种对纯粹的热爱。