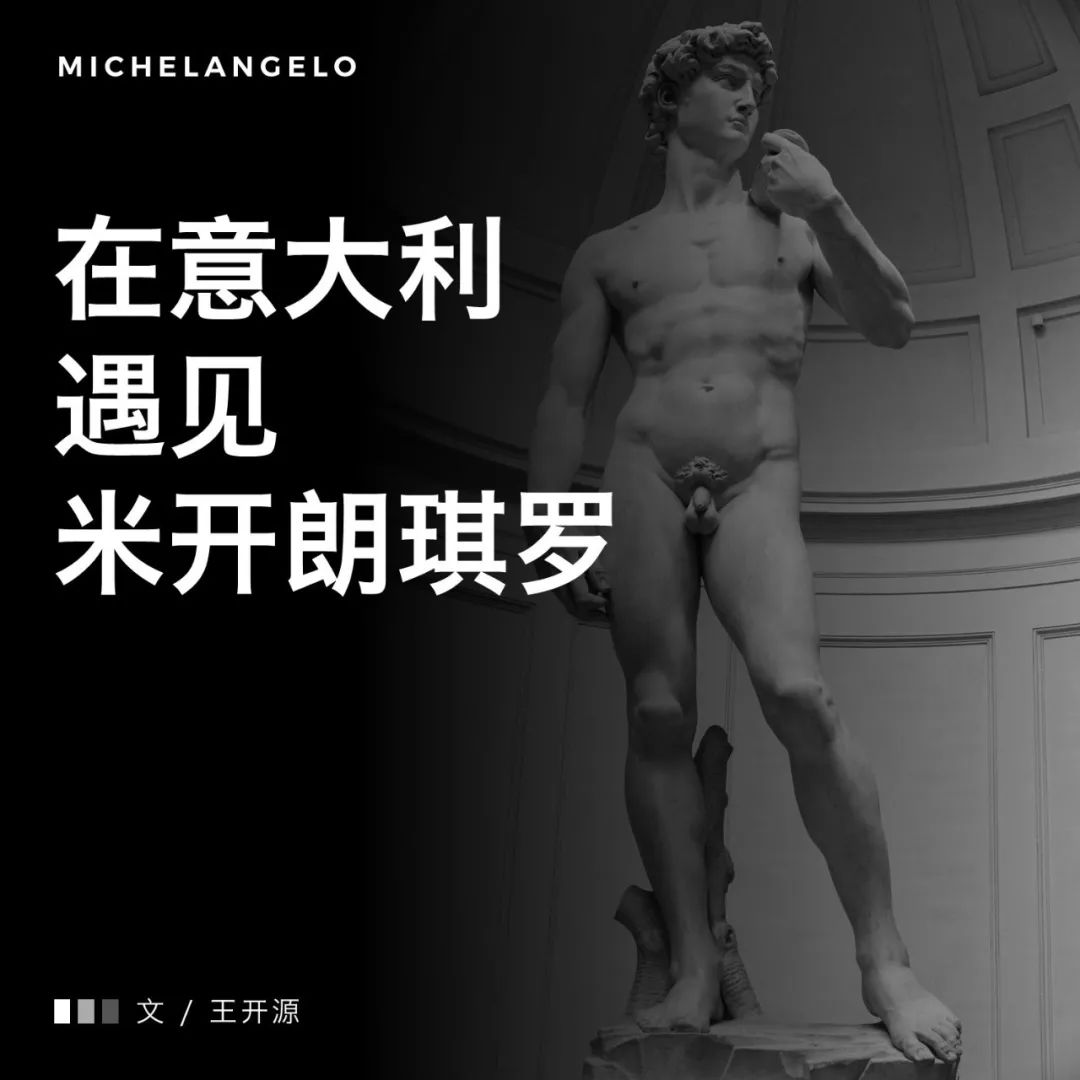

在整个艺术史乃至整个人类历史上,文艺复兴都是极为重要的一个历史时期,而在文艺复兴时期涌现的诸多大师中,米开朗琪罗是一座绕不开的高峰。

在《詹森艺术史》一书中,描述篇幅最长,以及收录分析的作品数量最多的不是达·芬奇,不是梵高,也不是伦勃朗,而是米开朗琪罗。这位天才艺术家寿终于 89 岁,一生作品高产堪比乾隆皇帝写诗(乾隆也活到了 89 岁),只不过米开朗琪罗挥手即大作,其作品影响力在世界范围内堪称一绝。

五月份在在意大利的罗马和佛罗伦萨瞻仰了这位大师的不少杰作,下面这篇文章由小伙伴王开源整合撰写,叙述了一位米开朗琪罗死忠粉眼中的米开朗琪罗,希望能让你一窥大师的生平与文艺复兴之伟大。

他是米开朗基罗·博纳罗蒂(Michelangelo Buonarroti),雕塑家、画家、建筑家、诗人。

他被后人尊为文艺复兴(Renaissance)三杰之一,但他恃才傲物,对另外两杰都不待见。

和众多天才一样,他出道即巅峰,他的才华仿佛与生俱来,但他没有挥霍上帝的馈赠,一生勤勉,不停创作,最终成为了距离上帝最近的人。

他生于1475年,卒于1564年,享年89岁。他的一生在佛罗伦萨和罗马度过。佛罗伦萨是他的故乡,罗马是他的归宿。

他没有子嗣,他把积攒一生的金钱遗产留给了侄子,把空前绝后的艺术遗产留给了全人类。

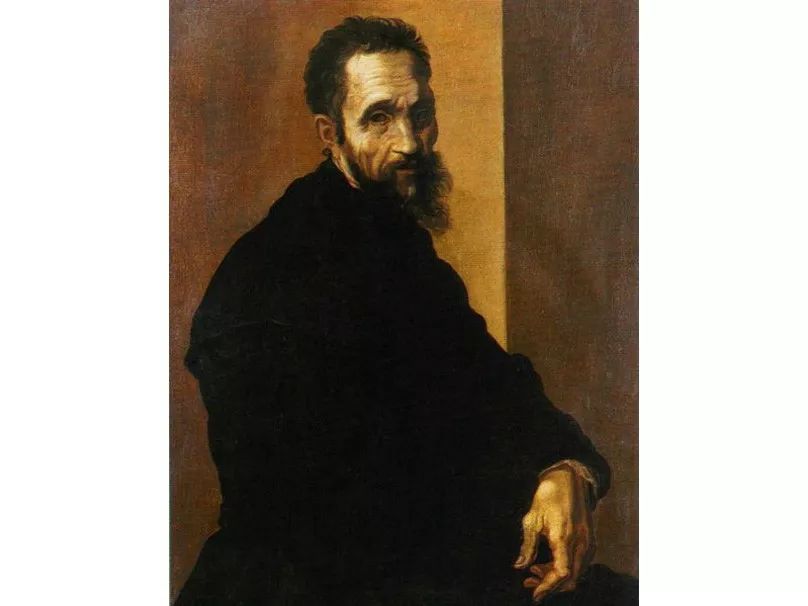

图 1 米开朗基罗像,达尼埃莱·里恰莱利绘,1544

1475 年 3 月 6 日,米开朗基罗生于佛罗伦萨。他从 13 岁起接触绘画和雕塑艺术,后进入美第奇学院(今佛罗伦萨美术学院)进修。在求学期间,他便展示出了超群的艺术天赋。

图 2 在佛罗伦萨所住民宿的窗外一景,蔡振原摄,2018

米开朗基罗早期以贩售仿古雕塑为生。一位叫做拉斐尔的红衣主教购买了米开朗基罗的雕塑作品《沉睡的丘比特》,结果发现是仿作,但他并没有因此生气,反而非常欣赏这位年轻艺术家的才华,并将米开朗基罗招来罗马,一段传奇从此开始。遗憾的是,这件仿古罗马雕塑在 1698 年在英国伦敦怀特霍尔宫大火中付之一炬。

1496 年到 1501 年,在罗马的这五年间,米开朗基罗创作了《酒神巴库斯》和《哀悼基督》。《酒神巴库斯》存于佛罗伦萨巴尔杰洛博物馆。这次旅行我没有去这座博物馆,甚是遗憾。《哀悼基督》存于梵蒂冈圣彼得大教堂。

注:文艺复兴时期梵蒂冈属于罗马,1929 年梵蒂冈独立成国,下文凡是文艺复兴时期的梵蒂冈皆称罗马,游记中仍称梵蒂冈。

2018 年 5 月,我和同伴来到了意大利。

到达罗马的第一天,我就笃定:如果在这里只能去一个地方,那必然是梵蒂冈,那里住着一个人。

尽管手机一直提示我正在穿越国境,但从罗马进入梵蒂冈其实是不需要护照的,只需要过一下安检。

天空中飞舞的海鸥,高耸的方尖碑,恢弘的大教堂,四围建筑上威严的雕塑群,这里就是梵蒂冈,圣彼得广场。远处的圆顶大教堂就是圣彼得大教堂,值得一提的是,这个圆顶也是米开朗基罗晚年的建筑设计作品。

图 3 圣彼得广场,蔡振原摄,2018

通过了漫长的安检队伍,我终于踏入了圣彼得大教堂。这座教堂很恢弘,很有气派,但我并不想再用更多的词语去描绘它了,因为当我向右望去时,教堂里其他的一切,都黯然失色了。

图 4 哀悼基督,AIBO 摄,2018

年轻的基督,死去的躯体静静地躺在圣母玛利亚的膝上,好像睡着了一样。人物的线条有着希腊风格的严肃,却弥漫着一股无法言喻的哀伤(语出罗曼·罗兰《米开朗基罗传》)。

那就是《哀悼基督》,米开朗基罗唯一的签名作品,就静静地放置在防弹玻璃制成的展示柜内,人们只能站在远处,欣赏、赞叹这一神迹。这是因为一场劫难——1972 年,《哀悼基督》被一个疯子砸毁,圣母的头部遭到破坏,左臂掉落,大部分大理石碎片遗失。所以,我们现在看到的,是修复后的雕塑。

图 5 哀悼基督被毁,维基百科

我第一次知道《哀悼基督》,是从央美附中 50 年的画册上,看着那幅令人久久不能忘怀的素描作品,我惊叹世上竟有如此美妙的雕塑,于是我结识了米开朗基罗。我从此喜欢上画石膏像,喜欢上了大卫、“小卫”、摩西、昼暮夜晨……但是石膏像毕竟是原作的翻版(的 n 次翻版),是远远比不上原作的。

图 6 我与哀悼基督,蔡振原摄,2018

见到《哀悼基督》原作的那一刻,心中只有深深的震撼和感动。米开朗基罗似乎拥有神力,他可以肆意改变大理石的物理性质,于是,丝滑的毛发、柔软的绸缎、细腻的肌肤、娇嫩的血管、鲜活的灵魂,都从大理石的表象中跳脱出来,仿佛它们天生就在那里,米开朗基罗只不过是帮它们拭去了表面的尘埃。

我在大教堂里徘徊,总是不由自主地回到《哀悼基督》的身边,只想静静地多看它几眼。在这伟大的雕塑作品之中,仿佛暗藏着米开朗基罗的灵魂。

其实像《哀悼基督》这样伟大的作品,放在任何一个雕塑家那里,都已经称得上他的人生巅峰了。不过对于米开朗基罗来说,这不过是牛刀小试。

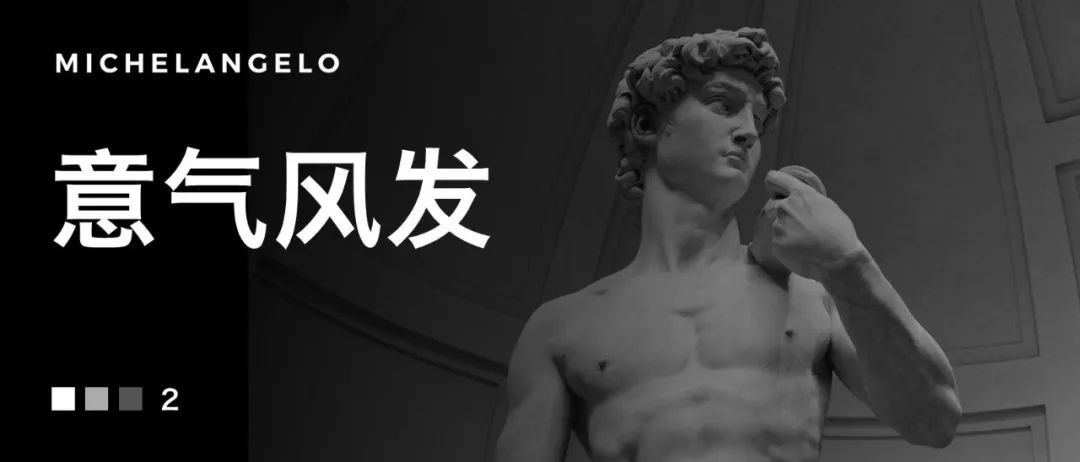

1501 年,26 岁的米开朗基罗荣归故里。在佛罗伦萨,有一块沉睡了 46 年的巨大的大理石,多位雕塑家曾先后在这块石头上进行过尝试,但最终都放弃了。佛罗伦萨大教堂找到了米开朗基罗,希望他能将这块体积庞大、价格昂贵、历经千辛万苦才开采并运输到佛罗伦萨的大理石变成艺术品。米开朗基罗欣然接受了这项任务,两年后,《大卫》诞生。

不久后,这尊雕像便矗立在了领主广场,成为了佛罗伦萨的标志。此时的米开朗基罗可谓意气风发。

佛罗伦萨是一个古色古香的城市——与其称之为城市,不如说是小镇——砖石铺砌的窄窄的街道,宁静幽远的文艺复兴建筑,徜徉于此,耳边仿佛还能听到马蹄声。在这里,每走几步,就是一个著名的古迹。而身在其中的往来游客,最好全程保持专注,不然一定会错过些什么。

图 7 赛普莱斯女士在佛罗伦萨的街道上,AIBO 摄,2018

为了看到大卫,我们一早便赶往了佛罗伦萨美术学院,米开朗基罗曾经在此求学。学院外排了长长的队伍,队伍沿着建筑折了好几折。将近两个小时的等待后,我终于踏入了这座艺术圣殿。进门后,凭直觉,我走进了左手边的大厅。

图 8 佛罗伦萨美术学院外的长队,AIBO 摄,2018

我的心跳开始加速,思绪逐渐混乱起来,从前学画画的种种经历一一浮现在脑海中。学素描的大抵都画过石膏头像,而石膏头像中难度最高的就是大卫像,这也是我最喜欢画的、画过不知多少次的作品。国内公认最好的大卫像素描作品,是喻红在央美念一年级时画的,我曾痴痴地看着这幅画,忘记了时间的流逝。

画室里画速写的时候,老师往往会随机挑人上去当模特,我当模特的时候,最喜欢将左手搭在肩上,左腿岔开,摆出大卫的造型……我年少时的记忆,在这一刻,全都涌现了出来,我知道,即将出现在眼前的那个人,他在我的青春中意味着什么。

图 9 大卫展厅,蔡振原摄,2018

从穹顶透进来的天光如同上帝的恩赐,洒在他的身上。两侧四尊米开朗基罗未完成的奴隶像,是他忠诚的侍卫。慕名而来的游人,是他虔诚的信徒。有关对作品本身的赞美,前人之述备矣,此情此景,我作任何的议论,都会相形见绌,不如静静地瞻仰他,瞻仰米开朗基罗。

图 10 大卫,蔡振原摄,2018

1505 年,米开朗基罗赴罗马为教皇在圣彼得大教堂内建造陵墓。建筑家勃拉曼特嫉妒他的才华,唆使教皇暂停陵墓修建工作,改为绘制西斯廷礼拜堂天顶,他认为雕塑家米开朗基罗并不怎么会画画。

尽管米开朗基罗在学院求学时期,绘画技艺就已经出类拔萃,但常年以来,他都以雕刻家的身份自居,认为绘画是女人干的事情,经常 diss 画家拉斐尔是娘娘腔。让他去画如此规模的壁画,是刁难,更是羞辱。

米开朗基罗曾逃离罗马,但迫于压力只得回来。此外,高傲的米开朗基罗也渴望证明自己才是最天才的艺术家,他作为雕塑家,照样可以画的比拉斐尔等画家还要好。他最终接受了挑战。

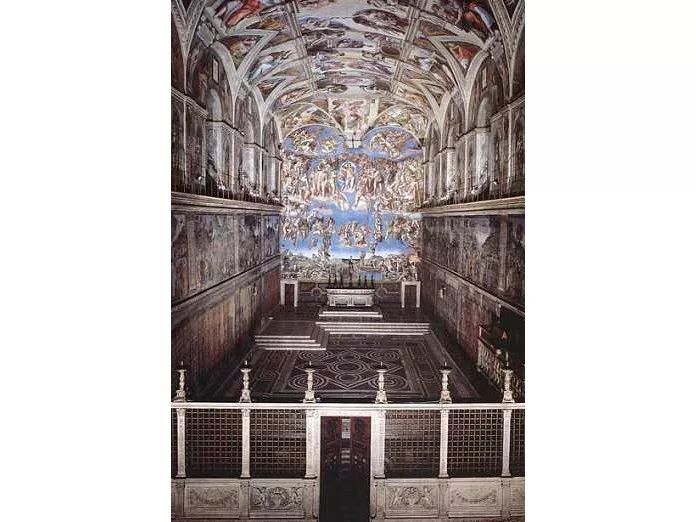

图 11 西斯廷教堂,维基百科

为了完成这项不可能完成的任务,米开朗基罗钻研了湿壁画技法。由于经验不足,辛苦绘成的壁画发霉,只得用石灰涂了重画。由于在天顶上作画,米开朗基罗必须终日仰头工作,正常人如此几天脖子便会疼痛难忍,米开朗基罗坚持了四年多。

由于工程浩大,米开朗基罗又坚持独立创作(有些资料说他从始至终是一个人创作,但据考证他是有一些助手的,不过助手们不涉及油画创作),进展缓慢,米开朗基罗经常遭到教皇的“催更”,他必须还要分出精力去和教皇斡旋。此外,米开朗基罗还经常被拖欠薪水,有一次甚至跑到了战场上找教皇当面讨薪……

1508 年 5 月至 1512 年 10 月,米开朗基罗忍受着巨大的痛苦,完成了这幅前无古人后无来者的巨幅天顶壁画——《创世纪》。

看完《哀悼基督》,走出圣彼得大教堂,我便丢了魂似的想去找寻西斯廷教堂,然而地图上并没有标注西斯廷教堂的确切位置。沿着梵蒂冈国境寻了许久后,我才知晓西斯廷教堂原来在梵蒂冈博物馆里面。

梵蒂冈博物馆里可谓是洋洋大观,跟随着导引牌,我一路看到了伯利克里像(历史教科书里那位),古埃及的千年木乃伊和阿努比斯雕像,拉斐尔的《雅典学园》(拉斐尔把米开朗基罗也绘进了画中),古希腊雕塑《拉奥孔》(关于拉奥孔与米开朗基罗,还有一则有趣的小故事,我们放在文末细说)……

然而,我的眼里只有导引牌的”Sistina”。每每走入下一个区域,我都要观察一下是不是到了西斯廷,可每次都不是,导引牌上的“Sistina”永远在“接下来的展区”里。通往西斯廷的路上都是金碧辉煌的天顶画和壁画,我总是仔细观察,生怕《创世纪》混迹其中,就像是刘备三顾茅庐时见人便问“你是不是卧龙”,一样的心情。移步换景,“接下来的展区”的名单逐渐缩短,最终,只剩下了“Sistina”。我走进了那个大厅。

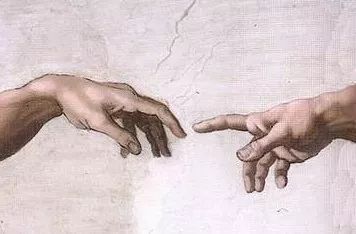

我永远无法忘记接下来的那一幕。幽暗的教堂,仿佛是一个无涯的宇宙,拥挤的参观者,是渺小的尘埃。抬头望去,整个天顶是浩瀚的星空,米开朗基罗描绘的圣经故事就在这星空中,缓缓流淌。上帝与亚当的指尖交汇处,是宇宙的中心,这一刹那,宛若宇宙大爆炸前的那一秒,惊心动魄,所有人都屏住了呼吸,凝视着,见证这一伟大的瞬间。

忽而,这一切影像风云突变,眼前出现了一位中年艺术家,他站在脚手架上,昂着头,挥舞着笔刷,专注地创造着这所有的一切。

图 12 创世纪,维基百科

西斯廷教堂里不允许拍照,所以我只能用稚嫩的语言尽力描述我所见到的伟大。我去过一些“光影艺术展”,它们运用 VR、AR、5D 等现代交互技术,试图全方位地再现艺术家的作品。

然而,五百年前的西斯廷天顶壁画《创世纪》,仅用绘画这一传统技术,便将整个教堂改造成了如梦似幻的虚拟空间,这些现代的“光影艺术展”在它面前只能自惭形秽。这就是米开朗基罗,造物之神。

图 13 上帝与亚当的手,维基百科

也许我们要感谢勃拉曼特打的“小报告”(或许拉斐尔也有参与),否则,我们怎能看到这一名垂艺术史的伟大奇迹?

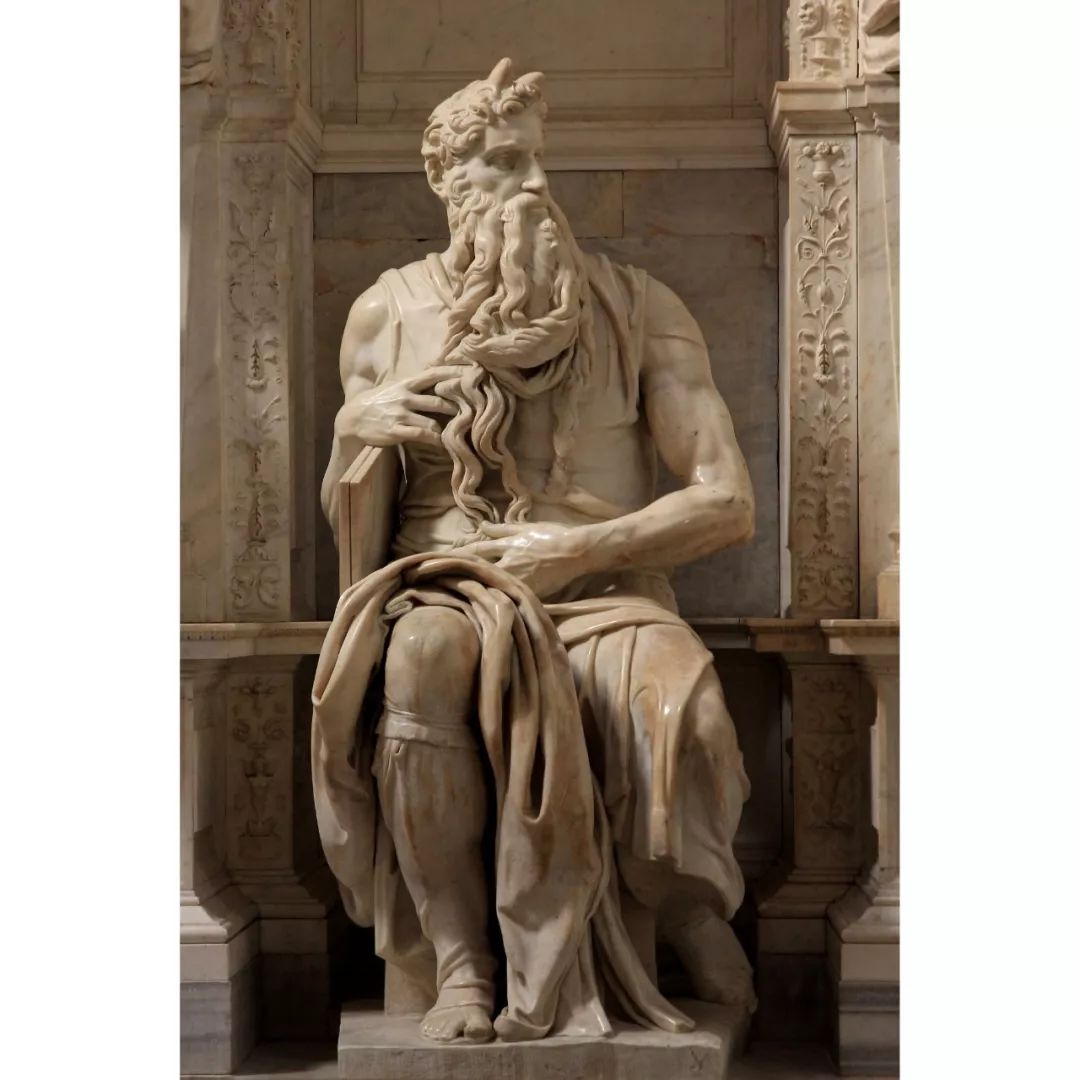

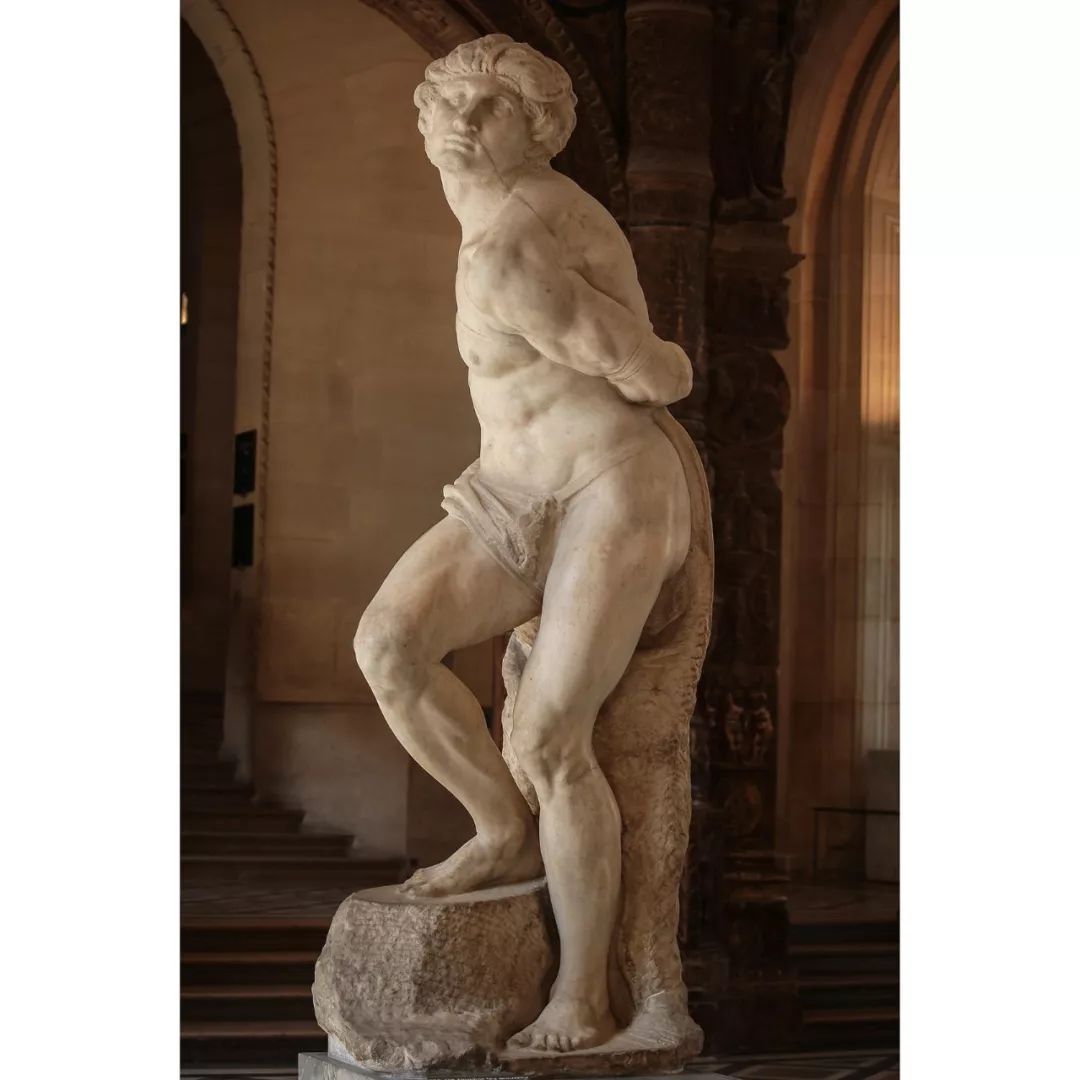

1513 年,教皇尤利乌斯二世去世,教皇陵墓的项目重启,米开朗基罗创作了《摩西》、《被缚的奴隶》、《垂死的奴隶》等经典雕塑作品,还跨专业设计了圣洛伦佐大教堂。《摩西》现存放于罗马的圣彼得镣铐教堂,两尊奴隶像藏于法国的卢浮宫,很遗憾这次我没能看到这些巨作。

正所谓天下甲方一个样,米开朗基罗的赞助者频频变卦,导致他还没完成计划中的其他奴隶像,就要匆匆接手下一个项目。这些未完成的作品现存于佛罗伦萨美术学院,伫立在《大卫》的身边。

图 14 摩西,维基百科

图 15 被缚的奴隶,维基百科

图 16 垂死的奴隶,维基百科

1519 年,米开朗基罗回到家乡佛罗伦萨,开始为美第奇家族修建陵墓。米开朗基罗和美第奇家族渊源颇深,他早期求学生涯正是受到了美第奇家族的资助。

在此后的十几年内,陆续完成了著名的《朱利亚诺·美第奇》、《洛伦佐·美第奇》、《昼》、《夜》、《暮》、《晨》。对于学过美术的同学来说,《朱利亚诺·美第奇》是再熟悉不过的老朋友了,由于头发和《大卫》相似,中国人给他起了个别名叫做“小卫”。

我查阅资料得知“小卫”和他的朋友们在佛罗伦萨圣洛伦佐大教堂里。在佛罗伦萨期间,我们特地来到了圣洛伦佐大教堂。圣洛伦佐大教堂的外观独特,因此一眼就认了出来。但当我们进入教堂正门后,我傻眼了,这里四周都是壁画和油画,核心区域是供教徒礼拜的地方,根本没有什么雕塑。出来后,为了找寻米开朗基罗的神迹,我又误打误撞地走进了美第奇宫。

在这里,我看到了一个雕塑,它和照片上的美第奇的神龛的装饰风格十分相似,所以我坚信《朱利亚诺·美第奇》就在这里了。而且美第奇宫的核心展区在地下,是一片墓地,条件吻合,应该没错了。

我激动地走了进去,结果发现里面都是珠宝展品,依然没有什么雕塑。有一片被拦起来的未开放的阴森墓地,我把头凑进去看了一眼,里面也没有我想找的东西。我甚至还拿手机调出美第奇雕塑的照片向意大利人询问,结果因为语言不通,叽里呱啦一通后只能以“Thank you”结束。

失望至极。明明都到了这里,明明已经这么近了,却无法触及,无法一睹米开朗基罗的风采。离开美第奇宫后,我们又绕着圣洛伦佐教堂转了一圈,然后打算离开去吃饭。突然,我看到圣洛伦佐教堂的侧面居然还有一个十分不起眼的小门,莫非在这里?我决定进去碰碰运气。

图 17 美第奇小礼拜堂入口,AIBO 摄,2018

在一阵阵的幻想中,天下闻名的《朱利亚诺·美第奇》等雕塑作品出现在了眼前,这里就是美第奇小礼拜堂。是了,眼前的《朱利亚诺·美第奇》,就是我画过不知多少遍的那个脖子挺长的小卫!他的对面静坐着他的哥哥《洛伦佐·美第奇》,虽然雕塑没有弟弟那么出名,但这个人对佛罗伦萨的历史贡献很大。

弟弟的身前卧着《昼》和《夜》,哥哥的身前卧着《暮》和《晨》,其中《昼》有明显的未完成迹象。这四尊雕塑被米开朗基罗赋予了深远的哲学意味,他们辗转反侧、忧心忡忡,象征着时间的流逝,代表着命运的支配。

图 18 朱利亚诺·美第奇,AIBO 摄,2018

图 19 昼、夜、幕、晨,AIBO 摄,2018

图 20 洛伦佐·美第奇,AIBO 摄,2018

与佛罗伦萨其他景点的门庭若市截然不同,这里简直可以用人迹罕至来形容——当我们进来的时候,这里只有一名工作人员。看来大家都一样,很难想象这样一个偏僻的小地方居然别有洞天。由于没有其他的游客,我们得以心满意足、随心所欲地与米开朗基罗的大作合影。

图 21 塞普莱斯女士在美第奇小礼拜堂,AIBO 摄,2018

小礼拜堂的角落里还有一个房间,里面展出了两幅米开朗基罗的手稿。据说当年米开朗基罗因“站错队”卷入了一场政治斗争,在逃亡期间,曾在圣洛伦佐教堂的一个密室里躲藏了三个月,留下了大量的手稿,这个密室直到 1975 年才被人发现。