麦田的收割者

文 |

孙月霞

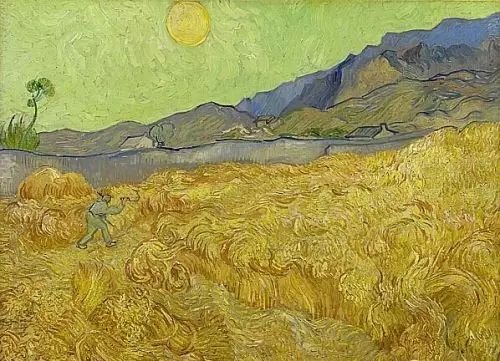

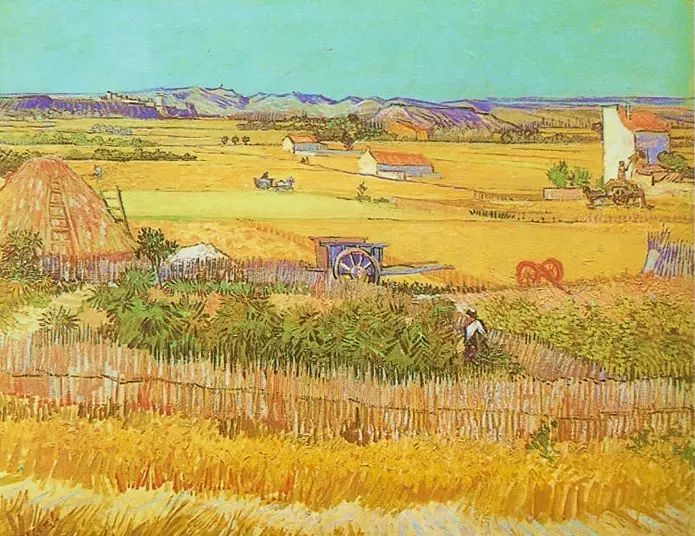

当我看着这个收割者时,他模糊的身影在炎热中挣扎,我在他身上看到了死神的影子。人类也如同他正在收割的麦子一样,被别的事物收割着。它发生在光天化日之下,所有一切都沐浴在太阳美好的金色光芒中。

为什么梵高可以从麦田的守望者身上看见死亡的影子,对我来说是一个谜。直至清明祭祖的时候看见我的大伯,和我的父亲同母异父的大伯,还一直守在那片土地上的大伯。苍白的脸。梵高说自己那个时候瘦削苍白得像鬼一样,我仿佛看见那个鬼。

过年的时候听说大伯要死了,躺在床上很多天,咳血,不吃东西。当农村里用这些语言描述一个人时,意味着死期将至。对于当事人自己或者其他人,都是一种有效的暗示,大家仿佛都已看见归路,看见不远的终点。所有人都在等待,等待那个将要发生的瞬间。由于有这样的铺垫,即使那样的瞬间到来,也没有太多的悲伤意味。

生老病死,人之常情,需要做的就是入土为安了。在我心中,大伯仿佛已经是死去的那个人。这对于大伯,也没什么奇怪,哮喘病已经很多年了,仿佛已经死过了很多遍,他能活到现在本身就是一个奇迹。

大伯还活着,只是苍白,显得黄,本来挺大的眼睛陷在那一片黄里,显得很小,而且尽有些慌乱的,不知所措。眉毛也是乱的,花白色。大伯的两个子女都说不出大伯有什么病,说就是胃溃疡,还有什么腰肌劳损,腰间盘突出,躺在床上起不来。

我问要不要到苏城看看,他们都说不要了,说县城的医生说了,这些病也没有什么办法,只能静养。其他的几个叔叔婶婶也都说不要麻烦了,这么大年纪,弄来弄去的,也没什么好处。我就不好再说话。

想起上一次见大伯,应该是去年国庆节,大伯居然骑着电三轮,带着大婶到我家。大伯佝偻着背,下了车脚一点一点的。大伯的两只脚不能同时着地,不知道是为什么,大概是因为疼痛吧,可能一直在找一个舒服的姿势。脚一点一点的大伯那时已经开始咳嗽。高一声低一声,高的时候像拉断的二胡,低的时候仿佛一口气就喘不上来了。

大伯真让人害怕。站在大伯身边,仿佛站在一堵风雨飘摇的土墙前,不知道什么时候就崩塌了。就是这样的大伯,还给我还带满满一袋大米和两桶菜籽油。母亲说大米粒很多糠,这不是大伯的习惯,大伯一定是没有力气把它收拾干净了。

大伯佝偻着背,拉着三轮车,拖着大妈,一个同样干瘪的女人,黑、瘦、弱。

婶婶是大伯的第二个老婆,听说大伯的第一个老婆是难产死的,大出血。大伯觉得对不住那个死去的人,很长时间每次吃饭的时候都要在桌子上多放一双筷子,一般人是受不了的。听说大婶有点戆,其实也不见得,只是不识字罢了。

大婶是有功劳的,先是给大伯生了一个女儿,事实证明,这个女儿在很长时间内救了大伯的命。大伯48岁那年,大婶居然又给大伯生了一个儿子,真是一件不容易的事。大伯带着这个小子出门,往往被人认为是他的孙子。大伯本来就是一个木纳的人,不太说话,这个小子跟在后面,从小也不太爱说话,木讷讷的,厚道。

大伯儿女双全,是个有福气的人。谁能说不是呢。大伯的女儿很小的时候就学会买药,小小的人,小小的个子半夜去给父亲抓药。听说大伯半夜发病,喘起来能吓死人。女儿的婚姻是现实的,找了个边上的人家,21岁的时候就嫁人了,那个人个子小小的,没有堂姐高,有点兔唇。高中生,人厚道,家里就一个儿子,有两层的楼房。婚后生了一个儿子,都是大家满意的结果。

听说堂姐有一年在外打工长见识了,有很长时间没有归家,此举遭到了家庭的一致反对和批判,终于老实了。这次见了堂姐,忙碌的小妇人的样子,听说在海安县城买了房,为了儿子忙碌奔波,说儿子马上要考大学了,这次我没有见她的儿子。

那个小子长大了,黝黑壮实,做过很多活计,开过卡车,跑过长途,能吃苦。后来被人家当做姑娘娶走了,生了儿子,姓女方的姓。这在农村是个大事情,会被社会看成奇耻大辱。对于这一代人没什么,羞辱的是上一代的人。大伯忍受了。连这个都能忍受,还有什么不能忍?

大伯是唯一一个还扎根在那个土地上的老一辈。其他人都四分五散了。他的姐姐去了新疆,17岁的时候就去新疆支边了,我从来没有见过。今年的清明时通过微信视频见了,是我第一次见到这个我应该被称为姑妈的人。他的二弟被姨夫家抱养,姨夫是一个断文识字的人,二弟是一个家族中威望最高的人,曾经红透了半年天的企业家,当我初中的老师说他工资一个月100元的时候,二伯的手上有一百万。

现在,由于种种原因,也成了一个风烛残年的老人,但是,威望还在,这次的祭祖由他发起。我们从四面八方回去。照理似乎应该帮衬很多,但我知道的事实那些年大伯还是种他的地,二伯还是做他的生意。这里面也不是想帮就能帮上的吧。

他的三弟是我的父亲,也成了一个老人,当初听说是偷了大伯的五元钱去苏州城寻找外婆,被大伯发现后打得半死。后来,又将大伯辛苦做的米饼拿到街上卖。结果米饼没有买,都给偷吃了,从此父亲不敢回家,离家出走,自找活路去了。还有四弟,被姑妈家抱养了。还有五妹妹,更加悲苦,是个遗腹子,没有看见亲生父亲一眼,也给姨妈家抱养了。就这样的一家人。

大伯一直扎根在他脚下的那片土地,春耕秋收,秋收又春耕。大伯能种地的时候拼命种地。大伯能养蚕的时候拼命养蚕。大伯能做小工的时候拼命做小工。不发病的时候,听说两百斤的东西扛在肩上说走就走。大伯对人非常厚道,只要自己有的,一定是要给别人的。这次清明节大伯还给了我满满一箱的草鸡蛋。拿着,真是愧煞我。不拿,又是万万不能的。大伯勤劳肯吃苦,舍不得用钱,也就挣不到钱。是那一代农人缩影和悲哀。

这个时代,真的不属于大伯了。大伯真的要走了。

门口的油菜花依旧;门口的河流依旧;门口的桃花依旧;门口的老丝瓜高高的挂在树上,干瘪了,不会被采下来,会等风干的时候,再去采 ,变成丝瓜筋,可以洗碗,可以擦澡。最近一次看见丝瓜筋,是被一家有名的中医馆进行包装过的,和很多种名贵的药材在一起,变成一种高大上的东西,俨然成了养生的佳品。

至死地而后生后,英雄不问来路。

本文为孙月霞“小人物”系列文章第二篇,第一篇请点击

“阅读原文”

阅读。

作者简介:

孙月霞,1978年生,江苏泰州市姜堰区人。苏州大学文学硕士;现任苏州市相城区社科联副主席。工作之余坚持散文创作,出版散文集《当油菜成了花》、《遇见》;作品散见于《钟山》、《美文》等杂志。

《根聚地》约稿

言之有物,多写亲历之事,故乡记忆,身边趣事,旅游寻访,读书印象,人生感悟,历史钩

沉。避免无的放矢。

六根不定期确定某一主题供各位撰写。

暂定每周日推送一篇。每年结集一册纳入六根醉醒客系列。

共同努力,做我们想做的有意义的事情。

投稿请发至邮箱:[email protected]

-END-

▌

六根为一点号签约作者。

六根者谁?

李辉 叶匡政 绿茶

韩浩月

潘采夫 武云溥

醉能同其乐,醒能著以文

微信号:

liugenren

长按二维码关注六根