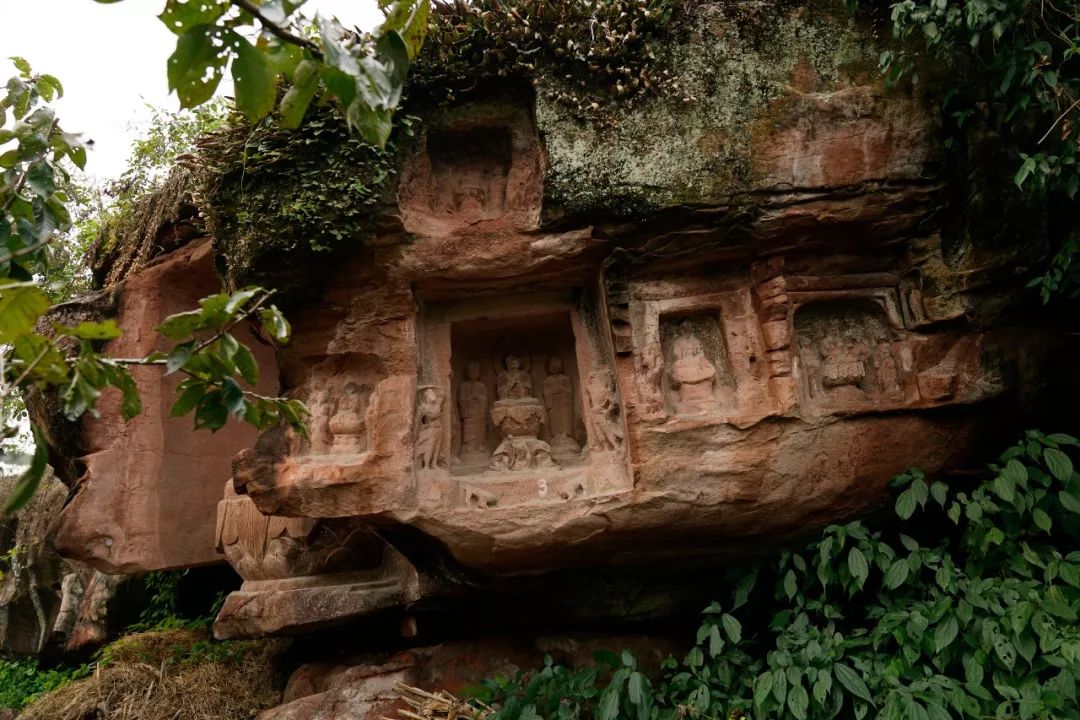

丹棱摩崖石刻是我国重要的石窟造像群之一,在盛唐时期开始凿崖造像,延续至宋、元、明、清。造像题材广泛,艺术手法丰富,具有浓郁的生活情趣和地方特色。县境内丹棱河、安溪河流域分布着郑山、刘嘴、穿洞子、佛堂子、佛耳岩、龙鹄山、冷箐沟等石窟群,有摩崖石刻造像477龛,1.2万余尊,碑碣铭文1.3万余字,规模宏大,内容丰富,艺术精湛,具有极高的历史、艺术价值。

丹棱郑山、刘嘴摩崖石窟位于丹棱县黄金村西北角的两座山上,两山凸起互望,山涧中一条小溪潺潺流过。东北方向的山叫郑山,西南方向的山叫刘嘴,其间的小溪叫做姜沟。

郑山摩崖石窟主要集中于三块呈品字形排列的独立砂石岩体上,这种类似的独立岩体在四川地区广泛分布,包括仁寿牛角寨、两岔口、蒲江白岩寺等。郑山摩崖石窟现存石窟68龛,造像700余尊,以观音、西方净土变、一佛二弟子二菩萨、千佛、三世佛为主,尤以观音数目最多。

刘嘴摩崖石窟现存石窟84龛、造像2300余尊。这里现已变成一个充满田园气息的佛国,石窟周围满是柑橘树,村里的鸡窝也建在这里,部分石窟还被蜂箱占据。

郑山、刘嘴摩崖石窟造像,线条流利,刀法娴熟,形象生动,造型优美,内容丰富多彩。表现手法或简或繁,或粗或细,或柔中有刚,或曲中带直,通过神秘变幻的宗教题材和雕刻艺术,再现了当时人们的社会生活,反映了人类的理想和情趣。从艺术风格上看,与北方同类艺术品相比,郑山、刘嘴摩崖石窟造像在造型上表现出明显的秀丽、细致、婉转之风。

从残存在多龛造像中的题记和造像风格上,可以确定郑山、刘嘴造像是盛唐时代的产物。造像群最早一则题记在刘嘴8号释迦牟尼与部众像龛旁。该题记记载:“……比丘僧……宝圣文神武皇帝□□□郡县官僚乡城□监录、守望、典正并七世兄亡□造,永充供养,太岁癸巳造,天宝十二载(753年)六月廿二日题。”郑山61号释迦牟尼佛龛下方题记记载:“释迦佛一龛并八部众,七社师主文殊、罗法□院主央龙戴、上座王智尧、录事雍丞训、平正宋国惠,已此众人等奉为圣文神武皇帝陛下及□□官僚乡城□一等及法界苍生造供养□,已此囗史抱兴杨六□……天宝十三载岁次甲午(754年)三月十日……题。”两龛石窟的题材、布局、规模极为相似,这两则题记说明郑山、刘嘴造像应是同一时期的产物。而且,两则题记都提到“圣文神武皇帝”,即唐玄宗李隆基。“圣文神武”为唐玄宗尊号,说明造像的原因与感谢皇恩、祈祷国运有关。重要的是,安史之乱,爆发于天宝十四年

(755年),天宝十五年,唐玄宗狼狈入蜀。两则题记所在的像龛,都不在大石包壁面显著或中央位置上,显然,还有不少造像龛开凿在这两龛之前或同时。也就是说,郑山、刘嘴多数造像形成于安史之乱以前。

|

郑山摩崖石窟造像

|

双观音造像龛是郑山摩崖石刻造像群中当之无愧的精品,龛中有两尊观音高约1.6米,恰如一个女子身高。观音体态修长,腰部极为纤细,恰如一位天真烂漫的蜀地少女,繁复的璎珞恰如其分地与身体融为一体,全无雕凿痕迹。据说十多年前,双观音窟下部岩层整体垮塌,十余龛造像被掩盖。后来,村里有户人家用石板在石窟下搭了座房子。枯藤垂下大石包,下面是两尊唐代的观音,再往下是一座房子,或许只有在丹棱,才看得到这样的场景。

佛道合像龛,龛内正壁刻二主像,头毁,存火焰状头光,外圈无饰纹,内圈由联珠纹构成。主像均结跏趺坐于束腰马蹄形莲台上,两莲台形制、饰纹略异以示区别。左为道教的李老君像,身着道袍,胸系结,左手抚膝,右手置脚上,掌心向上。左侧侍立一道童,束发戴冠,着长裙,穿道靴,双手捧笏于胸前。右像为释迦牟尼,身着通肩袈裟,微袒胸,右手抚膝,左手托一钵置脚上。其右侧侍立一弟子,比丘形象,身着袈裟,拱手而立。左右二壁对称刻二像,左为女真人,右为菩萨,皆着披衣,穿长裙,挂璎珞,饰纹稍异。女真右手上举拿花,菩萨右手下垂持净瓶。两沿口下部各雕一力士,左者披甲按剑,右者裸身、腰围裙,作挥臂握拳姿态。

观音造像龛,观音高约1.42米,头戴花鬓宝冠,冠正面中部刻化佛一尊。冠下露束发,双耳穿环,面颊丰腴。上着半臂式天衣,身披璎珞,披帛从双肩自然垂下,在腿部形成两道弧线,又绕到手臂上垂下,掩映着下身的长裙。左手(已毁)上举,右手下垂握一莲苞。头略左偏,肩右倾,身躯略呈S形,赤足立于仰莲瓣的莲台上。整体比例均称,仪态典雅、秀美,拥有典型的东方女性美感,显得婀娜多姿,楚楚动人。

西方净土变龛,龛高1.45米,宽1.33米,深1.05米。该龛正壁中部刻三主像,中为阿弥陀佛,左观音,右势至。四周布满楼阁、殿宇、桥廊、亭台、钩栏、水池、莲花、瑞木及诸天人物,构成了西方极乐世界。主像上部刻殿堂、楼阁、桥廊,下方刻梯步、栏杆。正殿屋顶为重檐歇山式,正脊两端露鸱尾,尾尖内弯,这是唐代典型的屋顶形制之一。正殿两侧配以二重楼阁,中间有拱式桥相连。楼阁屋顶为庑殿式,垂脊和翘角十分明显。正壁主像下部和左右两壁则雕出平台、亭榭、水池、七宝树。整个建筑雕刻显得气势宏伟、生动古朴,这些唐代建筑图形,为研究我国古代木结构建筑的发展、演变,提供了难得的依据。同时也反映了唐代社会经济的一度繁荣昌盛。

千手观音造像龛,龛长0.98米,高1.2米,深0.4米,存123尊像,构图和造型别开生面。龛楣浮雕卷草纹饰,左右沿口下方对称雕二六臂护法明王。龛内正中雕主像千手观音,观音胸前双手合掌,腹下双手结禅定印,其余双手分持弓、剑、宝轮、如意珠等法器,可惜大部残损。身后浮雕千只手掌作环形排列,层层相叠,组成圆形背光。观音面残,戴冠,冠上方飘出一缕佛光,托着一坐佛,下承以束腰莲台,台上有铺帛垂下。两壁雕二十八部众,周围在一团团祥云中镌刻各类人物形象。

| 刘嘴摩崖石窟造像 |

释迦牟尼造像龛是刘嘴造像规模最大的一龛,除佛的头手残损外,其余部分保存较好,像如真人大小。佛身后头光呈火焰状,分内外圈,外圈刻火焰纹,内圈刻齿轮纹。佛像结跏趺坐于莲台之上,身着圆领通肩袈裟,双手举于胸前。佛祖双目炯炯有神,神态肃穆,工匠仅用寥寥数根曲线便勾勒出身形,显得轻薄贴体,富于质感。刀法可谓干净利落,着笔不多,却使一尊气度不凡、神秘庄严的佛跃然石壁之上。

几年前,释迦牟尼佛所在石包下部整体垮塌,造成一旁的释迦说法、一佛二弟子二菩萨等几龛石窟断裂,佛像腿部以下几乎全部消失,没入泥土,更令人扼腕的是,佛头在2011年12月惨遭盗窃。只剩岩壁上曼妙的身姿与流畅的衣饰。