正文

本文为黄大拿明史拍案原创,未经授权,禁止转载!如需转载,请获取授权,并只允许微信公众号转载,不可发在其他渠道,违者必究。授权转载时还请在文初注明出处和作者,谢谢!

撰文|黄大拿

官场上“螳螂捕蝉黄雀在后”是固有生态

严嵩使手段取夏言而代之,就一定有人想取严嵩而代之。

“严大人”倒了。

“严大人”倒台,到底是由于“败家娘们儿”,因为舆情,还是其他?观众对内幕的渴求永远如大旱之望云霓。

此时此刻,很容易让人想起同样出生在江西的另一个赫赫有名的“严大人”。

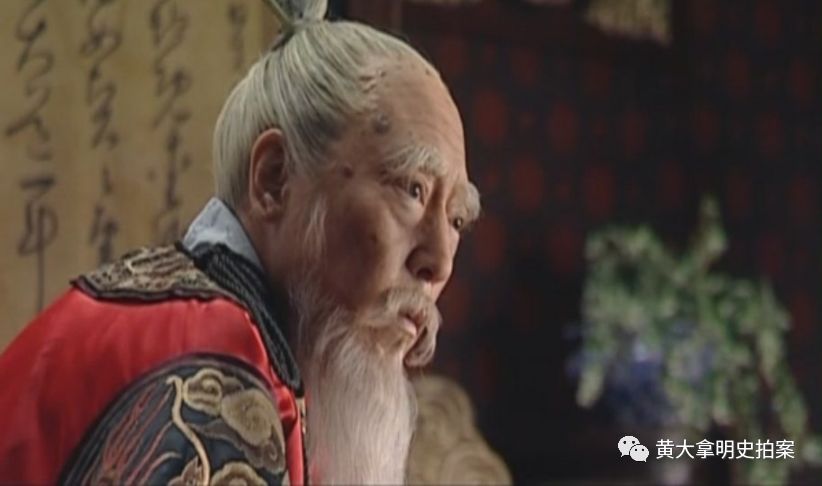

明史中进入《奸臣传》的严嵩,出生于江西分宜,也是学而优则仕,其倒台也曾经被认为是被家人所坑。

“严大人”倒台,内幕是什么,看点又在哪儿?

一

“误入官场”,是真的吗?

“严大人”曾经是一个优秀的读书人。

有报道引述当地人的话说:“他是有本事有学识的,但是当官的话,至少当年在翠屏区,政治上还差了点,适合去搞学术研究。”

似乎有几分误入官场的味道了。

无独有偶,明朝的“严大人”在旁观者那里也曾经引起类似叹惜。

严嵩早期有一段短暂的仕途经历,然后开始了历史上一段著名的闭户读书的生活。

江西分宜县有一个钤山,是当地的胜境。《明史》上说,严嵩“读书钤山十年,为诗古文辞,颇著清誉。”

这个时候的严嵩,读书人的声名可谓天下皆知。其所著《钤山堂集》虽因其后来恶名被人毁板,但几经周折还是流传了下来,并得到了一些名人的赞誉,直到今天还有学者对此作专门的研究,均足以证明当年严嵩才气非凡。

一个多好的读书人,可惜了……

这么优秀的读书人为什么会“误入官场”?

有早前的报道披露,“严大人”之所以要进入官场,是因为下定了改变城市面貌造福人民的决心。

当年的严嵩呢,没有看到类似资料,但考虑到在古代文人那里,“斯人不出,如苍生何”是一个唱了上千年的调子,因此严嵩走出钤山,也一定会高唱一句:我不出山,老百姓该怎么办啊!

就这样误入官场?这是真的吗?

可惜,豪宅、幼儿园一个月上万元的学费、家属名下的几个公司,还有那一份传染到家人的权力优越感,暴露了秘密。……

二

“被坑”?假象而已!

这年头,有坑爹的,也有坑老公的。

严嵩,一个著名的读书人,清誉为天下所共知,何以最后身败名裂?

历来有一个说法,严嵩是被他的宝贝公子所坑了。

严嵩之子严世蕃,说实话,比今天的公子哥儿有才气多了。

嘉靖朝,严嵩入阁拜相,成为首辅,成天惦记长生不老的嘉靖皇帝所下手诏常人看不明白,“惟世蕃一览了然,答语无不中”。严嵩要想攻倒某位大臣,就让儿子起草弹章,往往一挥而就,刀刀直指要害。

在严嵩最得嘉靖皇帝信任的时候,皇帝不能一日无严嵩,严嵩又不能一日无其子,臣僚有事要请首辅大人裁断,严嵩必曰:“与小儿议之”。当时京师即有“大丞相小丞相”之谣。

但严世蕃此人,权力欲和金钱欲都极强。依仗老爹的权势,严世蕃既严厉打击异己,也不忘疯狂敛财。

宝贝儿子疯狂敛财,严嵩知道吗?

有人倾向于认为,严嵩是不知道的。因此自明末以来,为严嵩翻案者并不少见。

崇祯朝官居礼部尚书、后入内阁的黄景昉著有一部《国史唯疑》,其中写道,严世蕃积财过多,有专门的库房,严嵩初不知,某一天偶然看到,“骇甚,骂不绝口,欲削发出家自首”。

按此处所记,严嵩看到儿子积攒了万贯家财,震惊之余,简直是痛不欲生。

这里的记载未免太幽默了。

严嵩的金钱欲不如儿子强烈,也许是真的。

但在人事部署方面,严家遍引私人居要地,严世蕃一人怎么可能做到?

而织就这样严密的关系网络,物质上又怎么可能没有回报?这样简单的问题,严嵩都想不明白?首辅大人的智商不会这么低吧?

所谓严嵩被儿子坑了的说法站不住脚。“被坑”这个词语本身就有问题,好像首辅大人的主体性完全不存在了似的……

现在严大人被老婆坑了的说法又甚嚣尘上。真有点替严夫人叫屈。严夫人“成为”严夫人后,其做派应该是一以贯之,为什么偏偏这一次就成了败家娘们儿?

“被坑”?假象而已!

三

明朝“严大人”的生存环境恶劣多了

“严大人”倒台,原本是一个意外。

如果不是幼儿园老师信息发错了群,如果不是夫人在家长群大发雷霆,如果不是有人把群截图发上网,……