文︱郑子宁

前段时间热映的电影《绣春刀二》极力追求复原历史上真实的明朝生活场景,无论是服装、武器、家具、建筑,影片都力图重现明朝样式。但是对不少人来说,这些努力在角色开口说话时都化为泡影——影片中这些生活在明末北京的角色,都说一口流利的京片子。

京片子的北京属性毋庸置疑,身为北京人几乎是说京片子的必要条件。然而,这种带着大量儿化音,说话软和,连音、省音严重的方言,在网络上却经常被人认为是清朝入主中原后,北京方言受到满语影响的产物,和明朝的北京话有着极大的区别。这些明朝的北京人根本就不应该使用京片子。

以古代为背景的影视作品,语言不反映当时真实的语言情况,本无可厚非。试想一下,假如《成吉思汗》用书面蒙古语,《狄仁杰》系列用唐朝中古汉语,《汉武大帝》用汉朝上古汉语,匈奴角色用匈奴语,《芈月传》宣太后用战国楚方言,《角斗士》用古拉丁语,《木乃伊》用古埃及语。不要说观众肯定听得一头雾水,对演员和剧组也是极大的考验和不必要的麻烦,可行性极低。

2004年影片《耶稣受难记》是极少数真正试图复原当时语言的历史片,片中语言采用拉丁语、阿拉米语和希伯来语。

然而,就《绣春刀二》而言,这些明朝末年的北京人说着一口京片子,或许离历史真实并不算远。

晚明北京话是什么样的

明清交替之际,北京的人口构成、城市环境、权力结构都发生了极大的变化。毫无疑问,这样一场变化是很有可能导致北京话也发生重大改变的。历史上这样的例子屡见不鲜,发生于公元1066年的诺曼入侵就是古英语和中古英语的分水岭。随着来自法国的诺曼入侵者逐渐融入英格兰,英语在语音、词汇、语法方面都发生了深刻的变化,以至现代英语人未经训练几乎不可能读懂诺曼入侵前的古英语。

那么,明清易帜对北京话也有类似的影响吗?

要想回答这个问题,首先需要了解明朝末年的北京话大概是什么样子的。

如果我们想要了解今天的北京话,最合理的做法自然是请一位北京人说话并予以记录。然而我们不可能请到一位还能说话的明末北京人,也不可能像通过听溥仪、老舍录音了解清末北京话那样了解明末北京话。

出于以上原因,今人已经不可能完整复原出明朝北京话的方方面面。例如,当时北京人说话的语调、口气就已不得而知。尽管如此,明朝北京话的北京话大致特征仍然可以通过前人留下的资料得知。

在没有现存明末北京人音像资料的条件下,明末北京人留下的文字资料就尤为宝贵。其中,一份写于明朝万历年间的材料对了解明朝北京话至关重要。

这份材料名叫《司马温公等韵图经》(简称《等韵图经》),著于万历三十四年,作者是北京人徐孝。

《等韵图经》是徐孝所撰《合并字学篇韵便览》中的韵表。总共有二十五张韵图,详细记录了当时(1606年)北京方言的音系情况。对明末北京话的情况,徐孝有着极高的发言权。那么,徐孝留下的北京话记录是什么样的呢?

一张《等韵图经》中韵图的样子

根据《等韵图经》的记录,当时的北京话音系层面与现代北京话已经非常接近,主要区别仅仅在于当时的北京话尚能分尖团(精zing京ging),能分iai韵(蟹鞋客)和ie韵(写谢邪),e、o的对立尚且完整(即能分“学”/“穴”、“核”/“合”),卷舌音后yu韵(珠书)和u韵(初梳)尚未完全合并。

《绣春刀二》故事发生的天启崇祯年间,比《等韵图经》成书时间更晚,当时的北京话如无特殊情况,自然只会比《等韵图经》里的北京话更接近现代北京话。既然北京话音系从明末到现在并无太大改变,那么,满清入关对北京话造成极大影响这一说法,我们就应该存疑了。

儿化是否为北京话所独有

虽说明末北京话音系层面和现代北京话区别不大,但是京片子的重要特征是儿化发达。众所周知,满语、蒙古语等阿尔泰语言都存在较为丰富的-r尾,如满族八大姓中的伊尔根觉罗满语为Irgen gioro。尽管满清入关并没有在音系上对北京话造成重大影响,北京话的儿化是否可归结于满语影响呢?

儿化是一个主要出现在口语中的现象,中国古人对语言的研究记录向来有重书面轻口头的传统,对儿化现象的记录少之又少。要想厘清儿化产生发展的线索,并不是那么容易。

儿早期只是实词,即“儿子”的意思,随着时间推移,由于词义影响,儿逐渐可以和其他词组合,起到小称和爱称的作用。如在北京话中,“羊儿“是小羊;城门这样的大门,像东直门、德胜门就不儿化,自家的小门就儿化;小巧的“金鱼“儿化的多,但是庞然大物”鲸鱼“就不那么倾向儿化了。

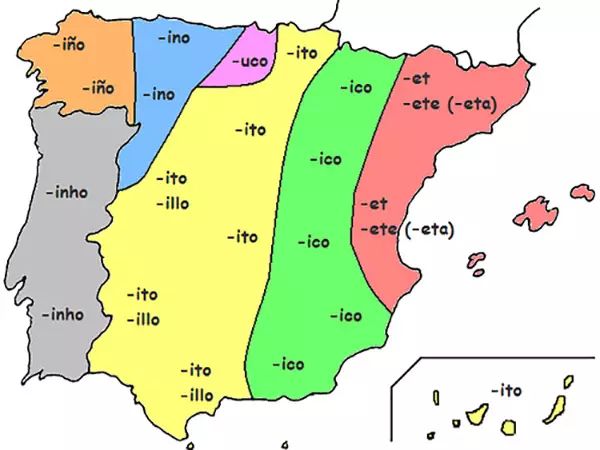

小称并不是北京话的专利,各种语言都会用到小称,如西班牙语就常用-it-代表小称,“女士“是señora,“小姐”是señorita。英语中“雪茄“是cigar,”香烟“则是”cigarette”。一些情况下,小称能够完全取代原本的词汇。如法语“耳”是“oreille”,来自拉丁语“耳”(auris)的小称形式“auricula”,北京话中“桃”已经基本不能单用,一定要儿化才行。有时候,小称也能获得一些特殊的含义,如北京话“白面儿“其实指毒品海洛因。

伊比利亚半岛语言小称构成形式

汉语小称有诸多形式,上古时代亲属称呼、指小的词多用上声,可能即有一定的小称意味,不少粤语则采取变调方式表示小称。如广州话“女”读本调就是正常的意思,但是变成高升调则专门指”女儿“。有的方言则会使用“子”、“头”、“囝”作为小称词缀。相较于很多小称局限于少数方言,儿尾是汉语中应用最广泛的小称形式之一,并不仅仅只有北京话才使用。