顺时针研习历史,逆时针解毒世界

微信公众号:历史研习社

原创-NO.1194

作者:鬼子六

审核:喵大大 编排:划船不用桨

读史越是细节处越有意思。

在抗日战争初期,许多知识分子的态度颇为值得玩味。

虽说知识分子是饱读诗书之人,看问题应该更为理性和长远,但有些在历史时局中的言论让人捏了一把汗。

九一八事变后,东北气焰嚣张的日军时刻威胁着北平的安危,在全国讨论北平军事防御问题之时,

江翰、马衡、徐炳昶等

学者考虑到北平是古都,保存着大量的文物古迹,毁于战火就太过可惜,因而主动向政府提出北平不驻兵、不设防的建议,让北平成为一个“非军事区”,希望日军能放北平一马。

这事被傅斯年知道后,傅斯年痛骂这群脑子进水的知识分子,

“

北平学者出此下策,斯年实为中国读书人惭愧也

。”

如果只是一些学术界小角色讲讲胡话、出出昏招,倒也不必过于在意。毕竟学术圈作为一个专业性极强的群体,最看重的还是学界领袖人物的态度。

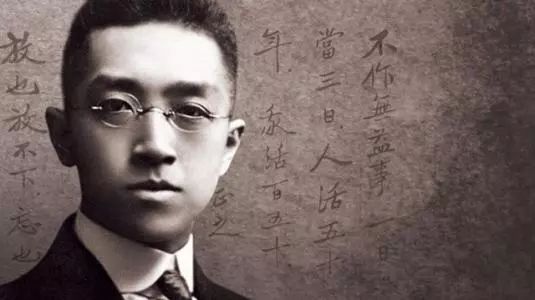

被称为“

教

授

的教授

”自然可以算是民国学术圈的领袖人物之一,而他的态度却让人有些意外。

吴宓在日记中记述道:“寅恪谓中国之人,下愚而上诈。此次事变,

结果必为屈服

。华北与中央皆无志抵抗。且抵抗必亡国,屈服乃上策”;又言“

寅恪仍持前论,一力主和

。谓战则亡国,和可偏安,徐图恢复”。

这段话已经明确表示了陈寅恪先生对于抗日的悲观看法,“一力主和”“战则亡国”的言论也影响了吴宓,他也一度秉持着抗战必将亡国的观点,想在抗战中置身事外。

陈寅恪本来在学术界的“人设

”是一个象牙塔式的纯粹

学者,本来极少参合时政,更不会在报纸上媒体上公开表露自己的看法,即使作为一个学术领袖,抗战悲观论的影响面也不大。而作为当时学术界的“超级网红”,胡适的一言一行,就具有非常大的煽动性了。

胡适的污点

1932

年上海

“

一二

·

八

”

事变后,有一帮政要名流经常聚集在上海讨论时政,这些人里有顾祝同、朱绍良、梅思平、周佛海、陶希圣、胡适、陈布雷、陈立夫等人,当时党、政、军、学界一等一的要人济济一堂。

汪精卫虽然不公开参加活动,但周佛海、梅思平都是汪精卫的左膀右臂,大家遥奉汪精卫为

“

低调俱乐部

”

的精神领袖。这群人在抗战后的选择,大家都看的很清楚了。

这些人都不看好抗战的前景,认为中日若爆发大战,中国必败无疑。有人给这个松散的组织起了个名字

“

低调俱乐部

”

,意在讽刺唱高调要抗战的人。你可能想不到,在国家危亡的紧要关头,还有一批中国的精英人物鼓吹“抗战必亡”的论调。

这其中,就有胡适。

“低调俱乐部”成员的道理很简单,中日双方国力相差太大,中国是肯定打不过日本人的。与其被日本人打败后丢人丢地丢权,还不如跟日本人一起来共同建设

“

新中国

”

。

匪夷所思的割地求和计划

到了

1937

年

7

月

7

日

“

卢沟桥事变

”

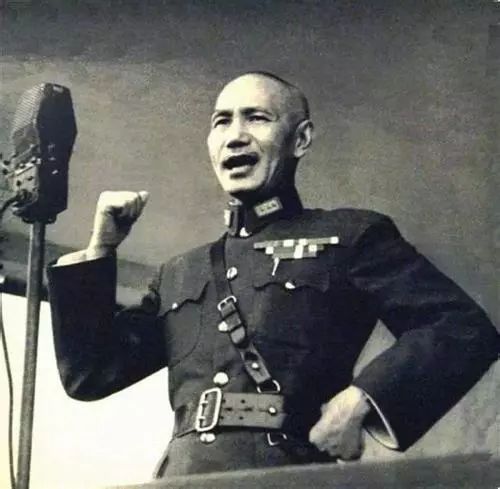

爆发,蒋介石得知日本有

10

个陆军师团正向华北调集,预感到日本这次是要对中国发动大战。7

月

17

日,

他

在庐山发表著名的

“最后关头”演说和《对卢沟桥事件之严正声明》,指出:

“如果战端一开,那就是地无分南北,人无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责,皆抱定牺牲一切之决心。我们只有牺牲到底,抗战到底,惟有牺牲的决心,才能博得最后的胜利”

不管是被逼无奈还是自愿,蒋介石终于第一次公开表达中国政府抗战的决心了。

而低调俱乐部的达官贵人们却慌了,拼命扯蒋介石的衣袖,要把蒋介石拽回来。

1937

年

8

月,陶希圣、胡适等人给蒋介石写了秘函,由陈布雷转呈蒋介石。他们向蒋介石提出,政府绝不应

“

轻启大战

”

,而应不惜一切

“

做最后之外交努力

”

,为此还应该下决心

“

放弃力所不及之失地

”

。

这里所谓的

“

放弃力所不及之失地

”

正是被日本人占据的东三省。

胡适等人的意思是,

中国政府应该承认现实,主动放弃对东三省的领土主权,以此换取日本在华北撤兵,中日双方再缔结互不侵犯条约

。

蒋介石会怎么办呢?

在第二天召开的国防会议上,老蒋一边介绍陶希圣、胡适的建议,一边讽刺挖苦,根本不理陶希圣、胡适这种

“

异想天开

”

的自嗨。主动放弃东北主权,日本人就会收手了吗?日本人是这么讲信义的国家吗?

老蒋吃了日本人多少亏,对日本人什么德性一清二楚。

180度大转变

就在胡适等人还在为劝阻蒋介石放弃抗战做最后努力的时候,日本人已经在上海屯兵,叫嚣着要三个月内灭亡中国了。

惨烈的

“

淞沪会战

”

打响,蒋介石没有食言,他调集了自己精锐部队,拿整个身家性命跟日本人血拼的,一寸山河一寸血,80万中国军队跟20万日本精锐打了三个月。中国败了,但日本人的狂言落空了。

或许是战士们不屈不挠的斗志,上海焦土上的鲜血,让胡适看到了国力以外的东西。

1937

年

9

月

8

日,他离开南京,劝

“

低调俱乐部

”

的同仁们,

“

我们要承认,这一个月的打仗,证明了我们当日未免过虑。这一个月的作战至少对外表示我们能打,对内表示我们肯打,这就是大收获。

”

他更是致信老友陶希圣:

“

仗是打一个时期的好。不必再主合议。

”

从此,胡适完全像是换了一个人似的。

在他主办的《独立评论》中,

胡适明确说,

“我近年已抛弃我的不抵抗主义和平论。”

1938年

1

月

12

日,胡适在一封写给蒋廷黻但“似未寄出”的信上补记道,

1937

年

9

月

8

日告别汪精卫、高宗武、陶希圣等“低调俱乐部”成员后,他从此走上了“和比战难百倍”的见解。

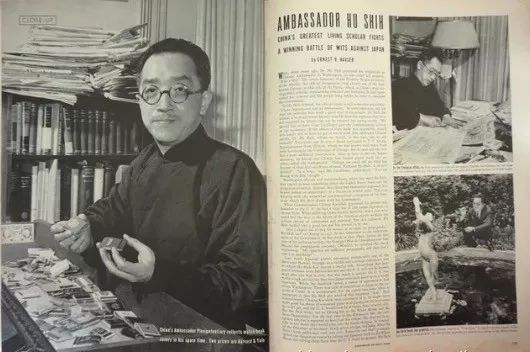

抗战爆发后不久,蒋介石希望胡适能以非官方的身份到美国,去为中国的抗战争取国际支援。

胡适不愿意,他向蒋介石表示,在国家危难之际,自己愿留在南京,与国家和人民共存亡。岂能逃离战场,作闲人游走海外?

蒋介石反问他,你不是建议我不能放弃外交,争取世界民主国家对抗日的支持吗?

胡适

非官方身份出访

美国、

加拿大、英国、瑞士等地巡回演说,“共五十一天,共作五十六次演说”,平均每天一次以上演说。他

让世界人民了解中国人民为何要进行艰苦卓绝的抗日,争取各国人民与政府的同情和支持。

胡适以赤子之心,以实际行动,帮助危难中的国家争取海外舆论的支持。第二年,中国政府正式任命他为驻美大使,胡适投身到中国的抗战外交中。

为何胡适有这么大的转变,难道他已经坚信中国抗战会胜利吗?

惊人的预言

对于争取美国的同情与支持,胡适义无反顾。

他早年留学美国深知美国国力的强盛,中国要取得抗战的胜利,必须得取得美国的帮助。早在1935年大战爆发前,胡适就在日记中预见到中日之间的这场战争三四年内必将波及到“另一个大国”。

在一个不很远的将来,太平洋上必有一度最可惨的国际大战,可以作我们翻身的机会,可以使我们的敌人的霸权消灭。……欲使日本的发难变成国际大劫,非有中国下绝大的决心不可。我们试平心估计这个“绝大牺牲”的限度,总得先下决心作三年、或四年的混战,苦战,失地,毁灭。

后来的事情正如胡适预料的一样,日本在中国战场陷入泥潭后,于1941年挑起了太平洋战争,美国最终站到了中国这一边共同对抗日本。

所以,派胡适到美国负责外交的差使其实非常符合胡适的意愿。他在美国也不遗余力争取美国政府对中国的支持,这一点上即使日本人都看在眼里。

1940年

10

月

31

日《纽约时报》的一篇报道,转述了东京英文《日本时报》的评论。这篇评论对美国国务院在幕后支持胡适大使于北美各地巡回演讲极表愤怒,指责胡适以大使身份到处演讲,是刻意激起民众对日本的仇恨,并将美国引入和日本可怕的战争之中。

这不就是胡适在美国的使命吗?胡适可不是去美国当”太平绅士”“和平使者”去的。他的国家需要他战斗,在外交领域开辟“抗日战场”。

1941年

12

月

7

日,日本偷袭珍珠港,太平洋局势大变,战争正朝着胡适当初设想的一样发展。胡适感慨,“这使我国家民族松了一口气”,大任已成,胡适当天便想辞职。

1942年

9

月,胡适卸任驻美大使,之后的主要工作转向学术研究,自称“闲人”。

胡适这种人

许多人因为胡适参加过“低调俱乐部”,曾经有过消极抵抗的言论就鄙视胡适。

当胡适在1937年8月提出”出让东三省给日本“的建议后,国人大哗,上至政府要人,下至平民,均勃然大怒,甚至有人建议将胡适凌迟处死。

你可以说这是胡适的不合时宜,但这确实是胡适站在自己的角度,为了国家前途命运进行理性思考后的看法。

可这并不是胡适的全部。

早在1936

年

7

月,那时全面抗战还未爆发,在一次英文演说中,胡适照例陈述了许多

“

低调俱乐部

”

反对抗战的言论。只是,在演讲的最后一段他却说了这样一番话,

人们说:'屈辱的和平总比破坏性的战争好一些

'

;这是真的。但我们不是理性的动物。甚至于我这个二十年来的和平主义者也认为,如果发生战争,我将全力支持

".

他是对中国抗战的前途表示过悲观,但当国家需要他的时候,他会

”知不可为而为之“,

义无反顾放下个人的成见,

投身到救亡图存的洪流中去。

还记得文章开始提到的陈寅恪先生吗?抗战初期,他也对抗日的未来表示悲观,但并不表示他就愿意做一个亡国奴,愿意在沦陷区做“落水”学者。