现在,无人货架已经盖过无人便利店的风头,成功坐上了新零售风口制造者的头把交椅。“无人货架”成为零售业颇受青睐的焦点,不仅各式新兴品牌纷纷出现,零售巨头也开始布局。那么“无人货架”这门生意真的好做吗?

在本期“无人货架”线上梧桐私董中共同探讨:

1. 无人货架为什么能落地,有何优势?怎么赢利?

2. 低门槛的无人货架之间拼的是什么?供应链还是盗损率?

3. 无人货架未来发展如何?对新零售有何影响?

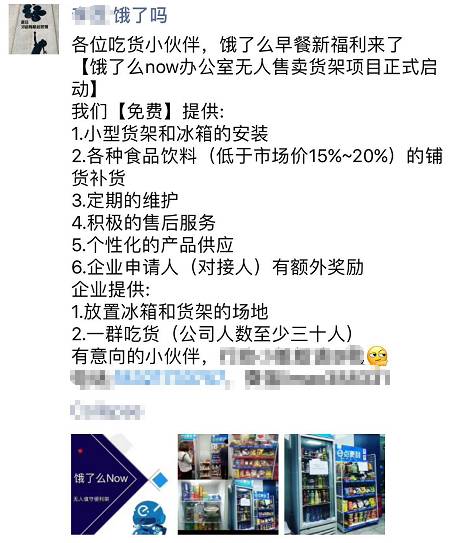

不仅是新兴创业公司,老玩家们也在以各自的方式加入,每日优鲜内部孵化便利购,饿了么,京东到家都传出布局无人货架的消息。入局者的名单还在不断刷新,一场围绕着办公室茶水间的争夺战悄然打响。

(目前市面上主要无人货架品牌)

那么,梧桐私董会今天就来简单的算一笔账,看一下无人货架这个生意真正的魅力在哪里。无人货架这个生意初看上去是一个逻辑简单的生意,面向办公室的白领群体,提供距离更近、更加便捷、长时间陪伴的零食和饮品消费服务,从而垫付写字楼便利店和零售店的生意。

无人货架为什么能落地,怎么赢利?

大家已经形成共识,无人货架生意并不是简单的一个免房租的小型无人零售摊位。那些问题也不再是阻碍无人货架发展的问题,创始人和投资人们共同找到了更加深层的投资逻辑和更加高明的商业价值。

无人货架VS自动售货机

事实上,从去年开始,就有一股力量在线下悄然滋生,一批新兴自动售卖设备出现在地铁和商场里。不过,

一台自动售货机动辄十几万的成本,且覆盖的大多是过路客

,这让很多人开始想,是否可以成本更低一点,离消费者更近的一点,于是就有了无人值守货架。

离消费者更近意味着两点。首先,消费者伸手就能够获得产品,比如饮料和零食等,满足即时需求,试想一下,在休息时间里随时能选上自己喜欢的零食开吃,无疑是一种精神和物质上的双重满足。其次,近距离的摆放能够产生一种消费暗示的效果,尤其在办公区域,这种消费暗示在严肃场景的反衬下更加突出。再者,一种对新事物的尝试冲动也会引领办公室白领们走向无人货架。

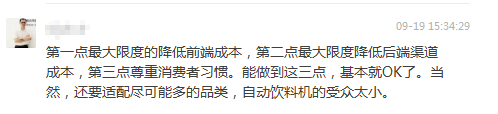

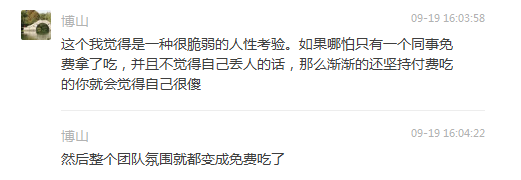

(梧桐私董会无人货架主题讨论部分内容)

无人货架更新商品快捷精准,利于商品推广。对比来看,无人货架的sku虽然一般在一百以内,但其能够根据场地大小和消费需求在一定数量范围内随时增加或减少自己的sku数量。

(梧桐私董会无人货架主题讨论部分内容)

无人货架VS便利店

同样,无人货架拥有距离上的优势,比外部便利店更接近消费者。

无人货架自助性极强,节约运营和维护成本,快速回本。

无人货架是采用自助选取和自助付款的模式。比起传统的便利店来说,这种购物过程充分给予消费者自由,时间和空间限制难题由此迎刃而解,这对运营商来说,无疑节省了一部分时间成本。

另外,一个补货员同时管理多个货架已是常态,而补货员所做的事情也比较简单,只需要根据系统数据分析携带今天所需的货即可。

一般来说,无人货架的铺货场地是30人以上的公司,这与之前的共享充电宝十分相似,都是通过占领最接近消费者的场景来提示消费者进行消费。但共享充电宝接近伪需求,饱受质疑,而无人货架上的快消品则是一种高频消费需求。

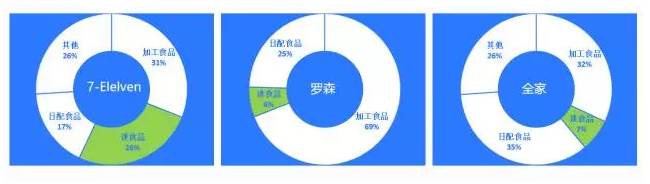

在7-Eleven、全家、罗森等便利店,自制的包子、便当、关东煮、甜品、现磨咖啡,才是共享毛利和营业额的大头,品质等同于星巴克的现磨咖啡,其毛利率超过70%。

无人货架考虑到保质问题,速食品应该是无人货架销售的主要种类,再加上一些瓶装饮品如可乐等,这些速食品在便利店的品类中占比很低,如下图所示:

我们可以推论,

无人货架和无人便利店、常规便利店并不是竞争关系,因为它们并不卖一样的东西,消费场景也不一样。

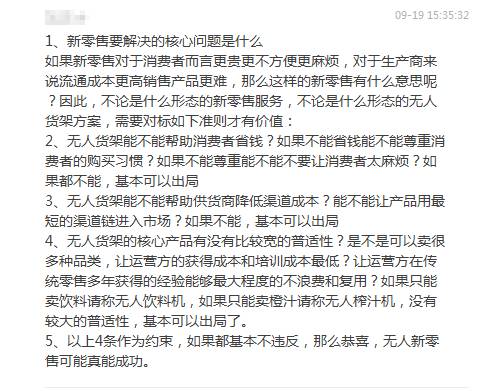

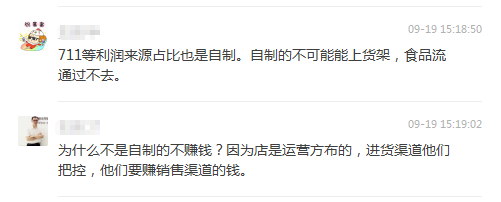

(梧桐私董会无人货架主题讨论部分内容)

然后我们接着讨论毛利,我们知道,便利店不喜欢这些商品是有原因的,原因就在于毛利很低。通常来说,非畅销速食品的零售毛利约在10%~20%之间,畅销速食品比如可乐等,毛利更低,约在5%~10%。这个时候,货损率的概念就体现出来了,因为损失的货物会直接降低产品的毛利,甚至有可能导致毛利为负。

(梧桐私董会无人货架主题讨论部分内容)

盈利模式:数据和流量

无人货架这个模式,最厉害的其实是厂商对于数据和流量的获取。

先说数据,想一想厂商能获取什么数据吧,当你扫码买东西的时候,它会获得你的微信号(从微信号又知道了你的手机号)、你的微信头像、你的地理位置、你的公司名称、你消费的商品名称。进一步,通过数据的简单分析,它会知道你的消费频率,饮食偏好,它会知道你和谁是同事,在办公室的同一层,会知道你偶尔会去哪些地方外勤。对于群体,他会知道一个公司有哪些人,和另外哪些公司有可能的业务往来。

这些数据都是精准的数据,因而非常非常值钱。

另外一个值钱的东西是流量。

我们知道今天的移动互联网是一个流量枯竭的年代,但无人货架却可以从线下给线上带来海量的流量。如果线下用户足够多,那么线上支付成功页面的流量将会非常大,由此页面进行线上的转化成为可能。在北京部署完成十万货架,每年流水20亿,假如每个商品价格4元,这对应着5亿笔的交易,把这些交易平均到每天,大概是百万量级的UV。

因此,

无人货架在流量这个领域的逻辑就是,通过低价售卖货架物品来为线上导流,同时利用办公室环境开展拼团、秒杀等增值业务,通过红包、优惠券、积分等手段,通过对数据的分析,将支付成功页面变成可控流量。

无人货架拼的是什么?

低进入门槛,是吸引众多玩家涌入无人货架领域的一大原因。一个普通的陈列货架,成本在300块左右,货品总价约600元,BD成本在100元左右,也就是说铺设一个点位的初始成本在1000元左右。

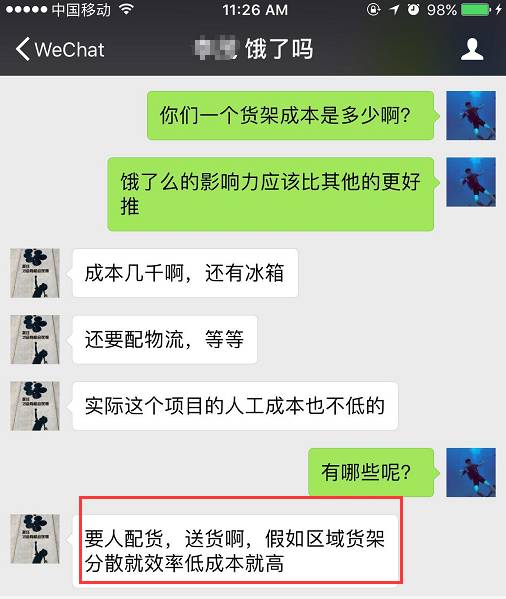

(笔者与饿了么无人货架聊天截图)

考虑到仓储物流以及供应链成本,这就对规模化能力提出了要求——只有当货架密度达到一定的程度,才能支撑起高额的配送成本。所以,最近我们会经常看到当年的“百团大战”时的场景,无人货架们使出浑身解数去挨家挨户的做地推。

而大家拼命抢占点位,还有两个重要考虑:

盗损率与销售额。

(梧桐私董会无人货架主题讨论部分内容)

一直以来,无人货架被质疑最多的问题就是盗窃、漏付等造成的货损率,不过目前市面上几家无人货架给出的货损率都大概在2%-3%。在控制货损率方面,控制货损率属于风控范畴,要从选择货架位置(人流量大而不是隐蔽的茶水间)、选品、客单价规划、日常运营督促等各个环节去把控。

(梧桐私董会无人货架主题讨论部分内容)

企业的规模还与销售额直接挂钩,无人货架覆盖的人群十分有限,就是企业的全部员工,所以企业规模直接决定了货架的利用率,也成为单个货架是否能盈利的关键。

由于每个企业的商品消化能力和品类偏好都不尽相同,

将会对运营、供应链效率提出很高的要求。

无人货架未来发展如何?对新零售有何影响?

综合来看,无人货架由于尚处发展初期,仍然在摸索阶段,所以其还没有完成新零售的进化要求,现阶段只能算是前戏,

但其发展思路相对比较清晰,即提高效率和体验。如此看来,无人货架的未来大致有三大发展路径。

1、将生物识别、大数据等技术嵌入无人货架

现在的绝大部分无人货架过于简单,还停留在简单的储物功能阶段,以致于毫无科技感。但无人货架终究要走到线上运营和分析的阶段,因此生物识别或大数据等技术迟早都会被融合到无人货架之中,用来提高购物体验。

通过大数据分析用户行为则成为改善自身产品架构和产品定位的关键,比如如何变换快消品的数量比和品牌比,A类饮料占多少,B类零食占多少。也就是说,所有的技术辅助都可以被用来提升无人货架的精准营销能力和获客能力,在竞争越发激烈的赛道上,这样的诱惑没有人能扛得住。

2、形成以零售为主,娱乐和社交为辅的微生态

其实现在来看,无人货架极高的开放程度对其零售生态的形成是十分有益的。一方面,无人货架本来就置身于一个以公司为单位的文化生态中,拥有氛围上的先天优势;另一方面,无人货架具有的零售功能可以聚集人流,为社交功能奠定基础。

参照大型商超的零售生态效应,比如沃尔玛、家乐福等商场一般都和餐饮娱乐场所相结合,所以我们能断定,无人货架这种更纯粹的买卖场地是完全可以形成自己的小生态群的,比如多摆一张狼人杀桌子或者多摆一台街机,无论生人熟人,都能在这里度过部分休闲时光,就像星巴克的下午茶一般。而这种生态的形成可以称之为无人货架文化,不仅提高了顾客的停留时间,利于快消品出售,还在无形之中养成一个社交圈,反哺用户流量。

3、

定制化零售,商品范围扩容,无人货架成物流中转站

对无人货架来说,为了保证美观和整体协调度,线下的容量必定是有限的。相比之下,线上平台则可以按照电商的模式来打造,即使是线下没有的货品,只要消费者有需求,那么在线上下单后,下一次的补货时间,商品将由补货员直接送过来,完全成为一种O2O本地生活服务。

随着线上商店的成熟、补货与仓储系统的完善,定制化零售服务会十分常见,定时定点的物流服务频率也会有所上升,而这又为无人货架增添了一个物流中转功能,一方面,消费者能够在补货区取到自己在线上订购的商品;另一方面,当某个货架缺货时,可以在补货员的协调下调取最近货架的物品来补齐缺货的无人货架。

总而言之,无人货架的本质是立足B端、服务C端的零售场景,在发展初期,尽快抓住线上和线下流量是最为关键的一环,虽然目前的无人货架距离实现新零售还有一段距离,但随着无人货架功能多样化发展和行业的迅猛扩张,新零售阵地或将由无人货架率先抢滩登陆,并打下第一片稳固的江山。

如过你想参加梧桐会思维风暴一起讨论,赶快加入我们吧