正文

肿瘤圈子里尽人皆知的RECIST,全称: Response Evaluation

Criteria in Solid Tumors---我们称之为实体瘤疗效评价标准,已经在大部分实体瘤临床药物试验中用以界定PD,PR,SD。随着肿瘤药物的迅猛发展,靶向和免疫治疗已逐渐成为内科治疗不可忽视的组成部分;另外,诊疗技术的不断更新和精细,辅助检查手段的不断增加,使得RECIST标准也受到了一定程度的挑战。一些关于RECIST1.1在临床中的常见问题,看似很简单,但大家真的了解吗?

Q1:肿瘤评估的频率应该是怎样的?

A:肿瘤评估的频率依据瘤种的不同,治疗方法不同,肿瘤对治疗的反应及进展时间不同而有所差异。另外,医生还要考虑患者的经济境况和就诊是否方便来界定。在实际就诊中,患者会经常会听到医生说:“过两三个月再看看,没什么事就半年后再说”这样的话,似乎听明白了,但又好像还是不清楚。

一般来说,

6-8周

是一个比较合理的时间间隔,特别是对于疗效未知的II期临床研究,这种频率刚好。

对于不同的治疗可以在此基础上做微小调整。

还要强调的是,如果可能每次评估最好要用和极限评估时一样的设备和评估者(医生),这样才能最大限度的保证评价的有效性,尽管这操作起来非常困难。

Q2:小于5mm的病灶应该按照实际大小报告,还是统一默认为5mm?

A:这是个需要较真儿的问题,答案是:

如果能准确测量的话,还是应该按照实际大小来报道的

。那为什么会有默认值(default value)这种说法呢?原因是,在5mm薄层CT已经广泛普及的现在,判定一个小结节的变化对于影像科医师来说,不仅十分伤眼,而且是一件无比虐心的事情。

以肺部CT为例,在一个健康的成年人的肺部CT中,5mm以下的结节影是非常常见的,莫不成要一个个的去衡量?但是,又不能不报,因此,影像科医生选择了一种两全的方法,他们会在报告里加上一句:too small to measure,意译过来就是:请结合临床。

一般情况下,新发的肿物不会被漏诊的,而小于8mm的肿物,即便发现也以观察为主,所以请大家放心。但这有一个前提:CT必须是以5mm为间隔的,否则采取默认值,就是偷懒且不负责任的做法。

Q3: 既然每个器官中仅限于最多测量两个靶病灶,对于多个淋巴结融合的情况,这点怎么破?

A:淋巴结融合应看作一个器官来对待,因此,每个病人最多只能有

两个

淋巴结被当作靶病灶测量,其他淋巴结应当作非靶病灶评估和随访。

Q4:既然这样,对于已经融合的淋巴结,评价的时候应该按照哪条径线来测量?长轴还是短轴?

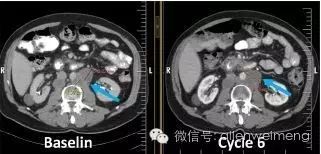

A:采用短轴测量是必须的!在多个结节融合,但结节间界限可见的情况下,应将每个结节的短轴测量并相加;当界限确实无法分辨时,就要选取与最长径垂直的向量作为最短径进行测量。如果没听明白,可以参考下图。

Q5:疾病稳定(SD)概念是怎样的?

A:这个相对简单,原文说的非常明白:没有缩小到PR,又没有进展到PD的情况,就是SD。需要明确的有两点:1、对于肿瘤尺寸的比较,都是基于最短径线的总和的最小值来说的;2、确认SD,需要至少4周的时间。比如说:2周之后评价肿瘤为SD,但是4周后再评价就是PD了,那结果应以4周为准。

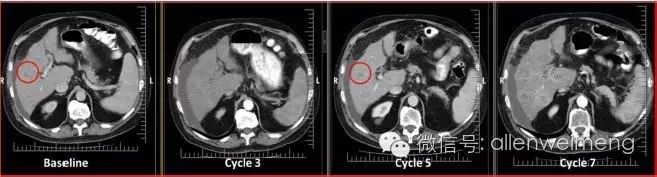

Q6:一个异常的淋巴结在评价过程中消失了,之后又出现了,应该怎么判定?PD吗?

A:通常情况下,一个靶病灶在消退之后再出现,符合PD的判定;但是,同时也要考虑到患者全身的肿瘤负荷,特别是当消失而出现的淋巴结特别小,而前后评价条件又并不一致的情况。

如果之前的评效是CR(完全缓解),而重新出现的结节是原有病灶,或已确定为新发恶性,那么判定PD是没有问题的。

如果之前的评效是SD和PR,仅凭重新出现这一点是不够的,还有满足PD的其他条件,譬如尺寸增大20%以上。

需要

特别指出的是:直径大于

10mm

以上的淋巴结才会被考虑存在恶性可能。

(cycle3没有看到肿瘤,并不是因为PR,而是因为CT的参数不一致;cycle7才能真正被判定为PD)

Q7:在临床研究过程中经历过手术或放疗的患者,如何评价?

A:在研究中将靶病灶通过手术或放疗去除的病人,是无法评效的,所以如果手术或放疗是研究设计的一部分,就应提前界定这类病人应如何对待和处理。如果是治疗方式本身将不可切除病灶转化为可切除的病灶,研究者很可能会将其作为特例而区别对待。