晚清收藏大家龚心钊

1949年的冬天,龚心钊在弥留之际,叫来儿子龚旭人,郑重地交给了他一把钥匙,再三嘱咐道:“柜子里的东西是传家之宝,谁都不准外卖,谁要是卖了,就是龚家的罪人!”

龚心钊交待完后事不久就离世了,而他留下的集平生精力收藏的珍宝,成为了众人瞩目的对象。

到底是怎样的珍贵收藏,让这位老人临死才交托给儿子,还立下了“不准外卖,否则就是龚家罪人”的遗嘱?还是让我们先从他的身世说起。

晚清以来,收藏文人器玩之大家,南北有两位,时称“南龚北徐”。“徐”是指徐世章,民国总统徐世昌的胞弟。“龚”即龚心钊。

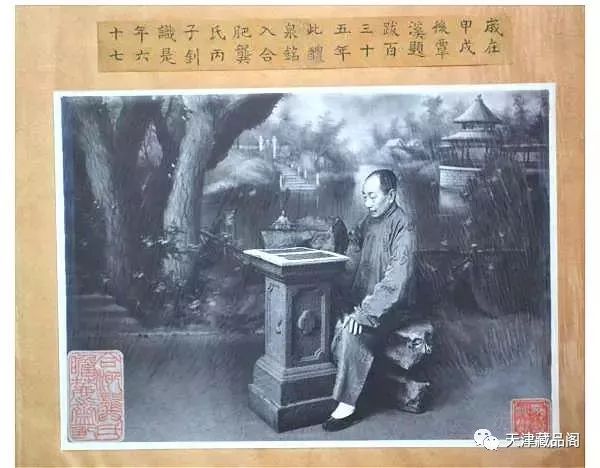

龚心钊(1870-1949),字怀希,号仲勉,安徽合肥人,寓居上海。他是清代最后一任科举考官。光绪年间出使英、法等国,清末出任加拿大总领事,是清代著名的外交家。

龚心钊与英国女王交谈

不仅才华出众,他的出身也不是寻常人能比的。合肥四大豪门“龚张李段”,龚家排在首位。龚心钊的先祖是明朝大诗人、文学家鼎孳龚。父亲是清末著名外交家龚照瑗,清朝灭亡之后,龚家兄弟成为清朝遗老,于是将精力集中放在了诗书画印上。

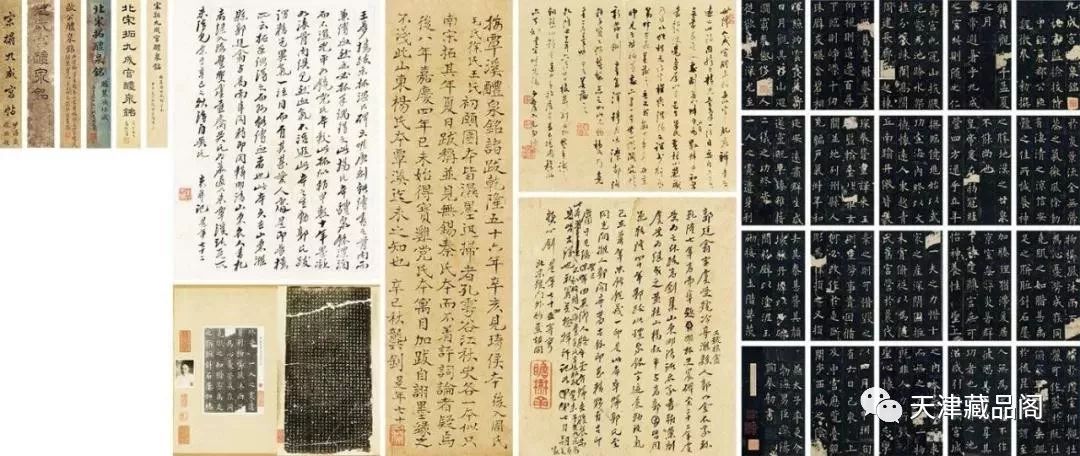

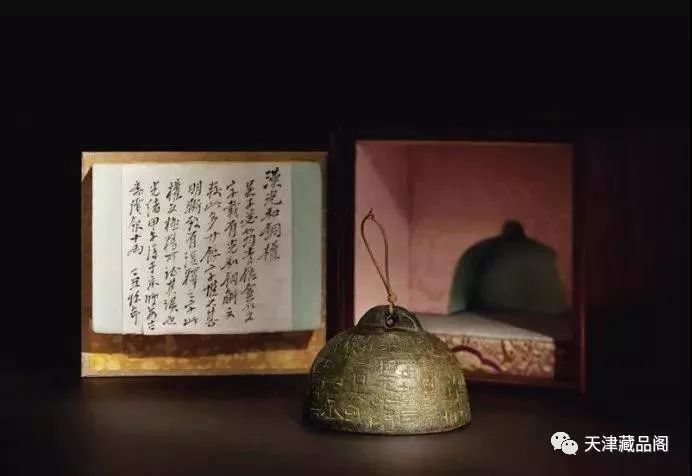

龚心钊旧藏 宋拓九成宫醴泉铭

龚心钊在上海的交游,除了遗老与学人圈子外,由于醉心于古泉印玺,他与吴昌硕亦有密切往来。吴昌硕曾为心钊、心铭兄弟刻有多方印,如为龚心铭刻“楚锾秦量”印(秦量即“商鞅方升”);为龚心钊所刻“合肥龚氏鉴藏历代金石文字、中外泉货、官私印章、碑帖图籍、书画尺牍之记”为长达三十字的多井格多字印,在吴氏印谱中相当少见,可见两人交情之深。

龚心钊自用章

会学的人亦会玩儿,龚心钊曾在合肥的逍遥津花园内养蜂和梅花鹿,而且极为认真,蜜蜂的作息、繁殖与采蜜活动他都会一一记录,更以“中西合并”的方式饲养。此外,他还养蟋蟀,但却舍不得斗,只欣赏蟋蟀之神态、精神,遇到天冷还会喂蟋蟀吃维生素,可看出龚心钊着实是一个有趣的人!

龚家世代为官,家族基业自然厚实,龚心钊的收藏也蔚为大观。战国越王剑、楚国纯金饼、秦商鞅方升等国之重器就不用说了,还有宋代米芾、马远、夏圭等名家书画,以及时大彬、徐友泉、陈鸣远、陈曼生等制的紫砂壶。

除此之外,他还藏有自战国至六朝的铜、玉、石的官、私印章2000余方。藏品之丰厚,令人咂舌!

龚心钊旧藏 曼生百衲壶

然而,他的文物收藏看似包罗万象,但还是有其收藏方向的,对于所收文物的品级也多有要求,据龚安英(龚心钊之女)说:“父亲收藏的印记止于唐代,宋人的印就不收了。又如紫砂茶壶,也只收到文人紫砂的代表陈曼生,之后的就不入其收藏范围。”

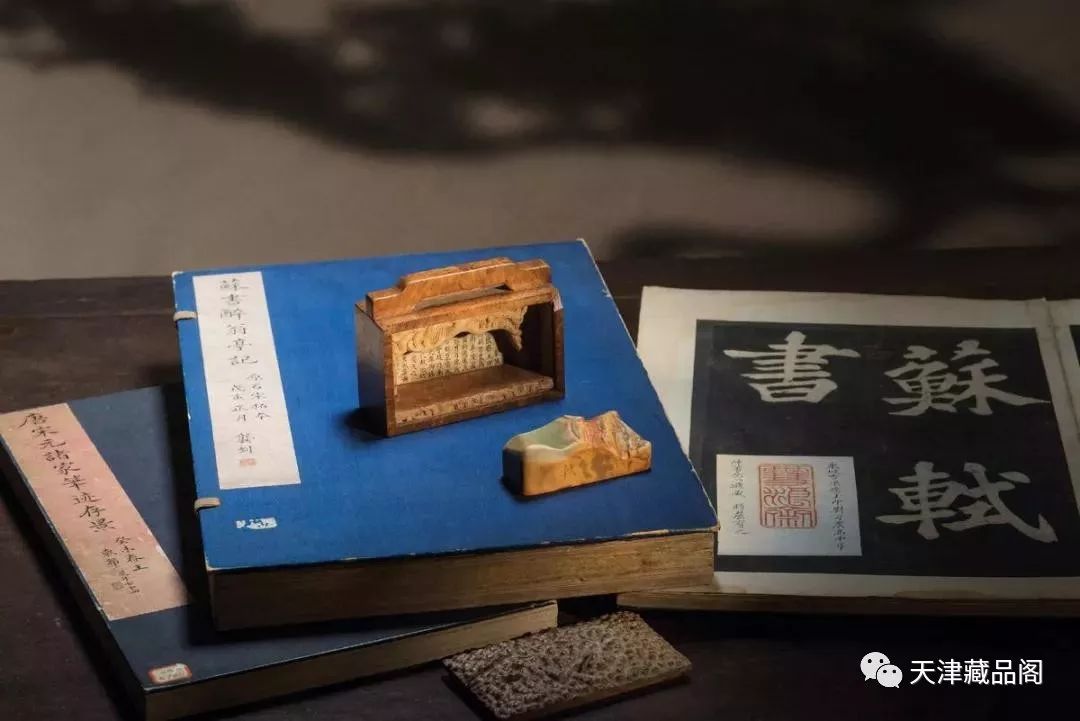

苏东坡制 雪浪斋玉印 醉翁亭记 瞻麓斋藏

龚心钊先祖龚鼎孳,号芝麓,龚心钊有一个藏宝阁叫“

瞻麓斋

”,取“高瞻仰怀先祖”之意。

瞻麓斋雅藏文物最大特点的跟北方收藏大家徐世章先生十分相象,那就是家里长年雇佣擅长各种工艺的能工巧匠,皆一时顶尖高手。雇这么多能工巧匠干什么?原来是为各类文物打造木匣饰盒。即可保护文物,又能益增其色。

真真儿是,不会给藏品做“美颜”的藏家不是好藏家啊!

一生收了这么多宝贝,自然要想着如何传承。害怕子孙败家卖文物换钱,也害怕外人觊觎,龚心钊直到临死前才向儿子交待自己的毕生所藏,并让他发誓不准外卖。

楚国金饼

商鞅方升

龚心钊留下的众多藏品中,有两件极为特殊,也是这两件文物的坎坷流散,让龚家后代子孙冒着“违背遗训”的大不敬将其“外流”。

这两件一是楚国流传至今的楚国纯金饼100块,二是秦国商鞅变法时期定下的计量单位“商鞅方升”。楚国金饼本身就是纯金宝物,加之有2000余年历史,价值已经远超了黄金本身,而商鞅方升则是2300年前,商鞅变法留下的统一全国计量的标尺,其意义非凡,堪称国宝。

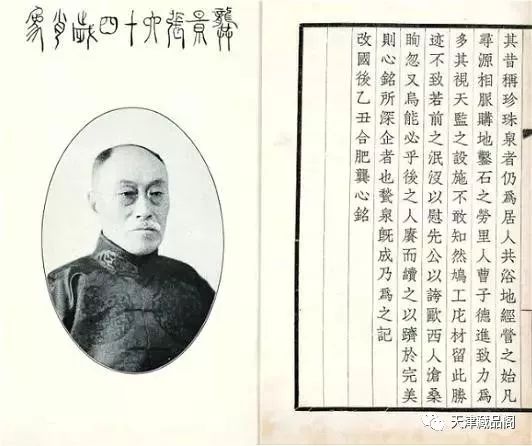

龚心钊哥哥龚心铭

1930年代,龚心钊的哥哥花了将近10根金条从古玩店买得一个战国时期的商鞅方升,是秦朝变法自强的见证,是一件难得的秦代国宝。龚家得到商鞅方升后,专门为其修筑了一个小楼来放置,还写下了考证商鞅方升的各种研究资料。

龚心铭去世后,方升由龚心钊保管。1949年,龚心钊临死前才将商鞅方升和100块金饼交给儿子龚旭人,要其永远传承下去,不得外卖。

龚旭人得到商鞅方升和金饼后,无数文物贩子、古董商人,甚至不乏英、美、日等国商人前来求购宝物,有些人甚至不惜开出10万美金的高价求购,但龚旭人都以宝物已经卖到国外为由进行推脱。

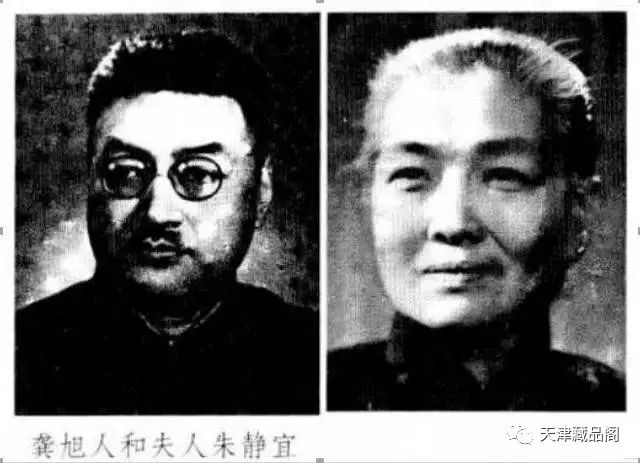

1960年代,“破四旧”运动开始了,造反派抄走了50块楚国金饼和商鞅方升。龚旭人得知消息,悲愤而死,妻子朱静宜也不久后死去。

运动结束后,商鞅方升被归还龚家。

此时,

龚旭人的儿子龚家兄弟理熊、理涛等人经过商量,决定“违背祖训”将方升和剩下的50块金饼以及其他文物共计600余件全数上交给上海博物馆,让宝物回归国家。

博物馆对龚家的献宝之举表示感谢,并给予了适当补偿。

如今,商鞅方升与楚国金饼已经成为上海博物馆的镇馆之宝,价值超过10亿元。

尽管龚家后人没有按照爷爷临终前的再三嘱托将“传家宝”守护好,但从这些闪耀着藏家余晖并庇荫后世的珍贵文物中,我们见证了一位大收藏家对于文物的态度及其不凡的审美品位!