我在关于中国国家发展新周期的第一篇文章最后提出,未来几十年,中国究竟能不能继英国和美国之后,成为全球性的领导力量呢?“可能是也可能不是,而更可能的是,今天的世界和英美执全球牛耳之时的世界,已经不是一个世界了。”

类似这样的问题,中国人在问,而伴随中国崛起,美国人问的可能更多,甚至已成为美国政治中的常设议题。

“建立一种全面的世界新秩序概念”

最近的例子是美军最高军事长官、参谋长联席会议主席约瑟夫•邓福德9月25日在出席国会听证会时说,朝鲜是当下美国最大的安全威胁,俄罗斯总体上依然是一个威胁,

“但如果我把目光投向2025年,考虑那时人口与经济状况,我想中国可能会在大约2025年前对我们的国家构成最大威胁。”

邓福德说,美军正面临能力下降的现实,

“美国最大的优势是能够在世界任何地方部署并维持军力。俄罗斯和中国正试图削减这一优势,将美国与欧洲和太平洋的盟友分开。”

任何霸主思维模式和态度上的“舒适圈”,一旦有某种新力量可能削弱乃至打破这种地位,它就会焦虑和不适应。前苏联1957年成功发射了世界第一枚洲际导弹,将第一颗人造地球卫星送入太空,1961年成功发射载人飞船,航天员

尤里•加加林

开创了人类太空飞行新时代。这些成就让当时的美国极为震惊,公众甚至认为苏联抢在美国前发射人造地球卫星相当于太空的“珍珠港事件”,加加林太空飞行成功更被许多人当成苏联超越美国的新证据。

肯尼迪

在总统新闻发布会上被问到“我们赶上或超过苏联的前景如何”时说,“没有人比我更感到烦恼了”。前苏联在航空航天领域的突破,倒逼美国在1958年成立国家航空航天局,后来通过

“阿波罗计划”

实现了人类首次登月。

| 前苏联飞行员尤里加加林(Yuri Gagarin)

中国今天在很多方面的成就正对美国产生类似加加林式的冲击,如同基辛格在《世界秩序》中所说的,

“美国则害怕不断壮大的中国将进一步削弱它世界第一的地位,也因此而威胁到美国的安全。一些举足轻重的智库把中国比作冷战时期的苏联,认为中国一心要对它的周边地区实施不仅是经济上,而且是军事上的主导,最终建立霸权。”

基辛格最近表示,

中国的“一带一路”倡议寻求将中国与中亚并最终与欧洲相连,它将把世界重心从大西洋转移至太平洋,如果中美不能维持积极关系的话,将是一场全球灾难。

他说,必须“把我们的关系从实践层面提升至思想层面,从解决日常问题提升至建立一种全面的世界新秩序概念”,“必须看到一种共同发展而非安全的概念”。

基辛格的说法是睿智的,就是

美国如果不跳出原有的秩序框架,就无法建设性地包容世界的新力量。

而对中国来说,问题在于,当她的力量注定会越来越大地影响世界的时候,她如何让世界相信,因为她的融入和深度参与,世界秩序不是更紊乱而是更稳定和更有前景。

这篇文章会接着探讨,今天如果中国要成为全球性的新的领导力量,其可能的含义究竟是什么?

首先,让我们看看英美在主导世界的进程中遭遇到了什么问题,以至于无法再延续原有的主导权。

英国为何不能恒霸天下?

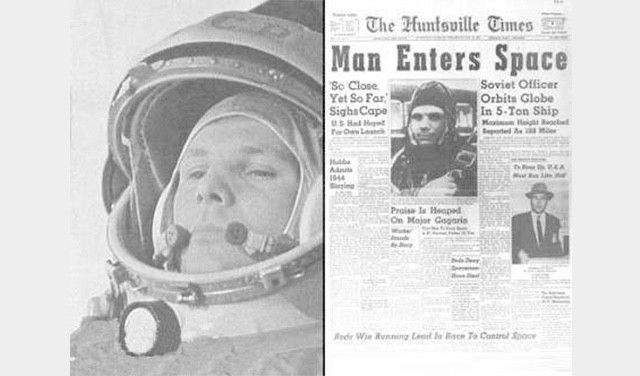

先说英国。它曾经统治约占全球四分之一的疆域和人口,以及几乎全部海域。

英国失去世界霸主地位的原因,简单说,一是自己弱了,二是别人不干了。

英国在19世纪中期是“世界工厂”,工业最发达。但从1870年到1913年,英国的工业总产量占世界的比重由32%下降到14%,1890年代被美国超过,20世纪初被德国超过,1913年英国钢产量已不到美国的三分之一和德国的一半。英国对外贸易占世界贸易总额的比重也由1871年的22%降到1913年的15%。

美国、德国是如何发挥后发优势、采用更先进的技术设备、体现出更高的劳动生产率的,这里不作展开,只想说一点感想,就是

在以蒸汽机为标志的第一次工业革命中领先的英国,因为打遍世界无敌手,对未来缺乏积极投资,因此在以电气化为标志的第二次工业革命中不再领先。

|

大英帝国全盛时期(1921)的殖民地

尽管在工业中失去了霸主位置,但通过对外输出资本特别是对殖民地的投资与控制,英国的全球影响力依然巨大。1914年,英国殖民地的面积为3350多万平方公里,比本土大110倍,人口近4亿,是本国的9倍,仍是

“日不落帝国”

。英国对外的资本输出超过德、法的总和。所以弗格森《帝国》一书开篇引用了一位教授1909年所说的话,“英国如今控制着3.5亿海外殖民地居民的命运,如果没有一支强大军队的保卫,这些人无法获得有效保护,往往容易遭受掠夺和不公正的待遇。英国对殖民地居民的统治并非无懈可击,这点毋庸置疑,不过我敢说,在此之前,没有任何一个宗主国能够给予其附属国人民如此礼遇。”

但是,短短几十年后,“给予其附属国人民如此礼遇”的英国殖民体系就瓦解了。英国在两次世界大战中耗尽了力量。殖民地不仅瓦解了,而且当年被殖民的地区还要对殖民国家“不依不饶”。

2001年在南非德班举行的反对种族主义、种族歧视、仇外心理和相关的不容忍现象世界会议上,通过了

《德班宣言》

,其中提出“世界会议对于奴役、奴隶贸易、跨大西洋的奴隶贸易、种族隔离、殖民主义和种族灭绝给千百万男女和儿童带来的深重人类苦难和悲剧性灾难,呼吁有关各国纪念过去惨剧的受害者,并申明,无论这些现象在何时何地发生,都必须受到谴责,并防止再度发生”,宣言还呼吁采取

“在国家、区域和国际三级规定有效的补救、追索、补偿、赔偿和其他措施”。

这是什么意思呢?举一个例子,1999年4月,非洲真相与和解委员会公开要求“西欧及美洲参与贩奴贸易,并从贩奴及殖民统治中受益的所有国家和机构”应该作出赔偿。根据“奴隶贸易中非洲损失的人口,以及殖民统治期间非洲被掠夺的黄金、钻石及其他矿产的价值估计”,

赔偿总额应该达到777万亿美元。

1850年之前,1000万左右被运往大西洋各国为奴的非洲人中,有300万人是乘坐英国的船只漂洋过海的,因此,

英国应承担的赔偿款可能高达150万亿英镑。

关于大英帝国霸权的辩论

弗格森

的《帝国》一书在一定程度上是为大英帝国辩护,他反对把“殖民主义”与奴隶制、奴隶贸易、种族隔离、种族灭绝等放在一起谴责,反对把英国的辉煌看作压迫、剥削、屠杀和掠夺的结果,而认为英国的殖民统治给很多地方带来了益处——正如

丘吉尔

参与第一次殖民战争归来后所说的——

“

一个文明的社会所从事的事业中,还有什么比开垦蛮荒之地,让其土地富饶、人丁兴旺更为崇高和利人利己的呢?给争战不休的部落带来和平,给野蛮暴力的社会带来公平和法制,打破奴隶身上的枷锁,从土地中收获财富,种下商业和教育的种子,帮助整个民族追求幸福,消除痛苦,还有什么理想比这些更加美好,更有价值,更能激发我们的努力?

”

在弗格森看来,大英帝国在世界近1/4的疆域中强制推行自由贸易、法治、投资保护和相对廉洁的政府,改善了全球的福利,

“历史上没有一个国家或组织在促进商品、资本和劳动力的自由流动方面比19到20世纪的大英帝国做得更出色”。

他认为仅用

“

绅士资本主义

”

不足以体现大英帝国的经济成就和对现代化进程的贡献,那些批判英国在海外统治的观点都忽略了“一个显而易见的美德”,即

“它在当地高度清廉的行政管理”

。

弗格森并不否认英国人做出过专制暴虐的行为,但他认为,每当此时,“总会从英国社会内部涌现自由的批评声”,“相当于赋予了大英帝国某种自我修正的品格”,

“一旦一个殖民社会完全采纳,并实行了英国人带给他们的这套制度,那么英国人就很难再阻止这些人寻求和行使政治自由了,这种自由对于英国人来说也极为珍视”。

和弗格森的立场不同,自由主义者认为,

自由的经济融合要比通过帝国主义手段实行强迫性融合更有效,英国投资于国内的产业可能要比向遥远的殖民地一掷千金更有意义,无论是贸易还是文明传播都不需要帝国主义组织的强制推行。相反,使用武力可能一事无成。

他们认为,如果英国在19世纪40代中期就甩掉帝国的包袱,那么它有望获得的“去殖民化红利”相当于减税25%,省下来的税赋可用于投资电力、汽车、耐用消费品行业,从而极大地促进家乡工业的现代化。

至于大英帝国的全球影响力,自由主义者也认为完全可以通过

贸易

本身来实现。贸易是一剂“万能良药”——

“

它就像一项有益的医学发现,给世界各族人民带来对文明社会的健康追求和体验。造访过英国大规模工业基地的商人回到自己的国家后,也将变成一个传播自由、和平与良政的布道者。与此同时,我们的足迹遍布欧洲各个港口的蒸汽船,以及备受各国瞩目的铁路,这些都成为我们宣传文明体制价值最好的广告和入场券。

”

在大英帝国已不复存在的今天,在最基本的问题上似乎仍无答案,因为历史无法重演。

一种观点是,国际贸易带来的利益本应该、也能够在不建立帝国的条件下实现,因此大英帝国完全没有存在必要,

贸易能解决一切,包括世界和平。

而弗格森的观点是,从理论上说全球化有可能在多边合作的国际体系中自发形成,但更常见的情况是,欧洲体制主要通过武力,确切地说是在枪炮的威逼下被强制实施的。

大英帝国就是通过霸权国家推崇经济自由主义的例证。

他最后的结论是:

“无论是好是坏,是圣洁还是污秽,我们今天所看到的世界,从很大程度上说就是大英帝国时代殖民统治的产物。现在的问题不是讨论大英帝国主义是否有污点,它当然有,但问题是,我们是否应该另辟蹊径,找到一条不这么血腥的现代化之路?从理论上说,这或许可能。但是,从实践中来说呢?”

美国为什么不能恒霸天下?

接下来谈谈美国。

第二次世界大战后,人口占世界6%的美国拥有世界经济产出的40%多,生产世界近一半的电力,控制世界约60%的石油储备,还掌控着金融体系的话语权。

杜鲁门

总统说:

“我们是经济世界的巨人。无论我们愿意与否,未来经济关系的模式取决于我们。世界正在看着我们的脸色。选择权在我们手中。”

冷战结束后,

美国是世界上唯一的超级大国。

但是美国非常不愿意被看作帝国和殖民主义国家,而更愿意被看作一个共和国。即使在美国对伊拉克发动进攻时,当时的国防部长拉姆斯菲尔德也对半岛电视台说,

“我们从来不曾是殖民国家,我们没有带着部队游走世界到处掠夺别人的房产或别人的资源、石油,……缔造帝国的苏联是那样做的,但美国不会这样做。”

用小布什的话,

“打败敌人之后,我们留下的不是军队而是议会和宪法”

,他还说

美国是历史上第一个可以有机会成为帝国而拒绝成为帝国的国家。

虽然从扩张疆域的意义上,美国从未有过大英帝国那样的版图,但美国在全球的军事部署丝毫不次于大英帝国。弗格森在《巨人》一书中做了这样的描述:

入侵伊拉克的军事部署之前,美国在超过130个国家里有大约752个长期军事设施,大量的美国部队驻扎在其中的65个国家中。这些驻扎地区极大程度上证明了布什总统2003年2月26日的那番讲话毫无根据,小布什声称:“1945 年打败敌人之后,我们没有留下占领军。”新的战争又意味着新的基地,如1999年科索沃战争中美军在科索沃地区获得的军营,或在阿富汗推翻塔利班政权的战争中获得的吉尔吉斯斯坦的比什凯克空军基地。

评论家们指出“五角大楼的预算相当于前12或15个国家的军事预算的总和”。陆地上,美国拥有9000辆M1亚伯拉罕型坦克,没有哪一个国家能与之相比;海上,美国拥有9 个“超级航母”战斗群,其他国家一个也没有;空中,美国拥有三种不同类型的隐形飞机,其他国家也没有。

大英帝国也有科技领先的年代,但是他们的帝国从未像今天的美国那样在军事力量上拥有全方位的优势。

如果军事实力是一个帝国存在的必要条件,很难想象人们如何能够否认美国今天的帝国特征。美国国防部使用的一张展示5大战区司令部的地图表明美国军事影响力现在实际上已经覆盖全球。战区指挥官——也就是帝国“地方总督”——对这些领地负责,其

地域之广超出他们的先辈古罗马人的想象。美军欧

洲司令部的范围从格陵兰西海岸到白令海峡,从北冰洋到好望角,从冰岛到以色列……

这些事实清楚地证明了帝国的存在,当然,用美国人的话,他们是

“受邀的帝国”

。美国与不少于48个国家和地区签订盟约,所以说是受邀。弗格森评论说,“美国竟然接受了如此多的邀请。一项估计表明,1946年到1965年间,美国在168个单独场合中进行了武装干预”。但问题是,处处受邀的帝国,就能恒霸天下吗?

有人认为美国在维护国际秩序方面做的还很不够,在波斯尼亚、科索沃和阿富汗的“国家再造”成果还不够帝国化,缺乏成效,美国远远赶不上昔日的大英帝国。当年如果不是大英帝国的舰队到非洲制止部落酋长贩卖奴隶,奴隶制可能还在延续。

有人认为美国已经过度帝国主义了,全球化已经成为发达国家掠夺全世界的机制。

这里不做更多讨论,只想重复一下保罗•肯尼迪的预言——

正如在此之前的所有“大国”的经历一样,美国在军事及财政上的“过度透支”将注定使其失去经济优势地位,走向衰落。

今天的世界还会有英美那样的霸权吗?

无论大英帝国和美国是不是开明的“绅士资本主义”或“人权帝国主义”,我们发现,最现实的问题是,

当它们试图主导和控制世界时,尽管能在某些时间取得对某些空间的霸权,但随着世界的变化,都没有力量持续进行控制,都越来越乏力、无力。

这和人类历史上所有帝国的命运几乎都一样。

20世纪的一大遗产是

独立

与

自觉

,诞生了许多新的国家和地区。当国家主义和民族主义解决不了发展与平等的问题时,从20世纪末开始,在一些地方,人们重新诉诸宗教和种族。同时,

极端势力

也开始泛起。尽管“独立与自觉”之后带来的并不都是良治,甚至出现了不少畸形乃至失败的国家,但世界注定不会再回到需要由某个霸主来决定的轨道。