忆范用,难忘他的童心与浪漫

文 | 李辉

1

一说到范用,就想到那个被他的外孙女写得活灵活现的小个子老头。

有一年春节,接到范用寄来的贺年片。贺卡由他自己设计、印制。这是他的雅兴,几乎每年都根据自己的兴趣来印制贺卡。这和施蛰存有些相象。施蛰存喜欢每年自己花钱在香港印制一种贺卡。选一幅藏画,再印上“北山施舍”或者“北山楼”斋号以及地址。印刷之精美雅致,令人收到后品赏再三而不释手。

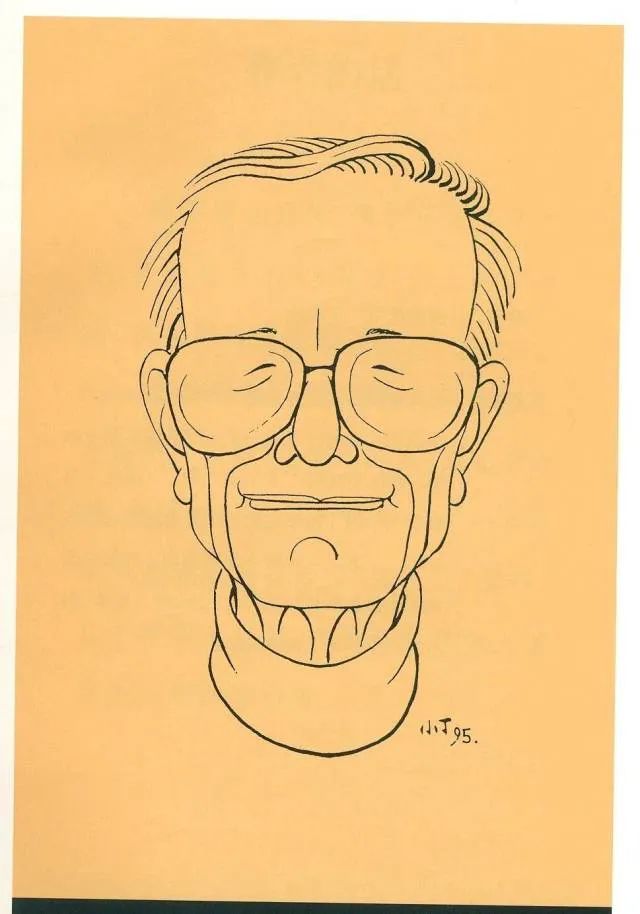

范用这次寄来的贺卡,却别出心裁,既非藏画,也非题词,而是九岁的外孙女许双写他的作文《我的外公》,另外再加上丁聪画的肖像漫画。读了许双的作文,我乐了,赶紧对人说:“你看,写得真逗!写得真像!”

范用肖像 丁聪 绘

别看许双只是个九岁的孩子,可她却把外公写活了,恐怕别人很难能够如此生动地勾勒出范用的性格。好在作文不长,不妨转录如下:

我的外公已六十七岁了,他瘦瘦的,个儿不高。

他做什么事情都快,看书快,写字快,走路快,吃饭快,就是喝起酒来,慢慢的。

他喜欢学习,天天看报纸看书,一看就是半天。有时夜里,我们都睡觉了,他还在看书。

他喜欢音乐,经常欣赏有名的乐曲。他也爱唱歌,总是拿着歌本坐在那里哼歌。有时候还把唱的歌录下来,听听自己唱得好不好。

外公喜欢收集酒瓶,他的房间里有各种各样的酒瓶,颜色不同,有大有小,大的很大,小的只有一点儿,都挺好玩,我也很喜欢。

他有些习惯跟我们不一样。我们吃饭的时候,他睡觉,我们睡觉的时候,他又吃饭,走来走去,弄得我们睡不着觉。晚上,我们吃米饭,他不吃,要吃面条,有的时候,我们吃面条,他又要吃米饭。你说他怪不怪?

这就是我的外公。

我很欣赏这篇作文。小许双用童心感受外公,观察外公,把外人不了解的生活细节,用白描手法生动地勾画出来。于是,一个本来很熟悉的老人,在我的眼中顿时又增加了色彩。

把这样一篇写自己的文章印在贺年片上,大概也只有范用能够想得到。因为他充满童心,即便人过古稀依然如此。

2000年,老朋友们在夏衍家中聚会,范用(左)正在与“二流堂”堂主唐瑜交谈。李辉 摄

2000年,老朋友们在夏衍家中聚会,范用(左)正在与“二流堂”堂主唐瑜交谈。李辉 摄

有一年,黄永玉从香港回到北京,一些朋友聚会。黄苗子、王世襄几个人正在聊天,范用走了过来。他说他前两天又摔了一跤。大家问怎么摔的?他说,他突然发现养的金鱼,有两条不停地追来追去。他不懂,害怕后面这条要吃前面那条。他好奇地盯着观察,一不小心,脚下一滑,便摔了一下。但他非常认真地说:“真是奇怪,它们干么要追来追去?真奇怪。”黄苗子指指王世襄说:“专家在这里。”

“你说是为什么?”范用扯扯王世襄的衣服问。

王世襄慢条斯理地回答:“那是金鱼在产卵。”

王世襄话音一落,大家都开心地大笑起来。只有范用一本正经地点点头,连声说:“噢,噢。真奇怪。真奇怪。”那样子,真像一位天真少年,用好奇心打量着周围的事物。

这便是一个童心未泯的老人可爱之处。

拥有童心是美妙的。

2

小许双写得不错,范用做什么事情都快。记得好多年前我第一次到他家拜访他,就对他的“快”深有感受。我们说到一些都感兴趣的人与书。他说话很快,一串接一串,少有停歇的时候。说着说着,提到什么旧的、新的书或者杂志,腾的一下站起来,就走进另外一个房间,只听见木地板嘎嘎发响,一转眼他就拿出一本来。

“你看,这就是当年的杂志。”不等我细细翻阅,说着说着,他又转身走进屋,再拿出一本书了。“你看,台湾刚刚出版的,印得多漂亮。”谈话间,他不断地站起来,走进去,拿出来。如一阵不停歇的风,热烈,迅疾。我在想,这老头,倒真像一个名副其实的“小旋风”。

后来熟了,我渐渐明白,他快,是因为无法掩饰谈到书的兴奋。没有别的什么东西能够像书那样吸引他,让他投入,让他陶醉。当他提到那本书,如果不拿出来让客人看上一眼,那一定很难受。

这是一种兴致所至。如同画家得意时挥毫泼墨,歌唱家得意时引吭高歌,不得不如此。一个终生与书为伴的出版家,把这视为生活的一大乐事。

和这种喜欢书的老人来往,是件很开心的事。时间一久,他的藏书有时就成了我理想的“图书馆”。遇到别处很难借到的书,我便会想到请他帮忙。有一年,我想把沈从文三十年代发表于《国闻周报》上的连载《记丁玲女士》进行校勘。我先从唐弢先生那里借来《记丁玲》上册,又从范用那里借来下册。我很荣幸,得到了这样两位老人的热情帮助。最近,要写黄苗子、郁风的传记,又是范用热心地将所收藏的所有三十年代的漫画杂志提供我参阅。

范用收藏有一张1938年的照片,这是在汉口读书生活出版社工作时和同事们的合影,为他们拍下这张照片的是红军将领彭雪枫。照片上十个人年龄最小、个头最矮的是范用。那时,他只有十三、四岁。头一年,他从镇江穆源小学毕业,刚进镇江中学只念了两个月,日本军队打过来,学校解散,从此,他就离开了校门,开始独立闯荡人生。

范用拿上外婆给的八块银元,独自一人流浪,到汉口找舅公,没想到舅公三个月后病死,剩下他一个为生存而发愁。

也许是一种补偿,动荡时代常常无意之中给年轻人的生活赋予某些意外的浪漫。这便是漂泊。范用是如此,在他之前,与他同时,不少现代文人也是如此,这似乎是“五四时代”给一代代文人的恩赐。他们离开家庭,走漂泊的路。在漂泊中寻找发展的机会,在漂泊中形成学识、艺术。漂泊既给他们带来磨难和艰辛,但同时也给他们以新奇、浪漫、自由。漂泊成为他们人生一块坚实的基石。假如以“漂泊”为主题来描述“五四”以来的文人成长和发展过程,那一定会是一本丰富、厚重同时又独特的书。

在舅公做事的书局楼上,有另一家出版社办公,这家出版社就是读书生活出版社。从小喜欢看书的范用,很快和出版社的人熟悉,随即成了其中的一名练习生,这一机遇,从此决定了他一生与出版不可分离。

范用注定该做一个出版家。在小学,他喜欢剪报,然后用小卡片将之装订一本本小册子,供同学之间借阅,这便是他最早编辑的“杂志”。尽管他的兴趣非常广泛,演戏、唱歌、写小说,都曾尝试过,但这些爱好,最终只是成为一种修养和背景,走在前台的永远是出版。

从打包、送信、邮购等杂务开始干起,一直到批发、门市、会计、出版、编辑,有时还设计封面,几乎出版社的每个环节范用都一一经历过。他学历不高,后来在填履历表时,他总是老老实实填上“小学毕业”,用他的话来说,如果想好看一点,就填为“中学肄业”。谈到这些,他有时不免解嘲地说:“要是现在,我是没有资格进出版社大门的。”

可是,就是这样一个在今天也许没有资格进出版社的人,却成了一位名副其实的大出版家。他倡导创办的《新华文摘》,他主持创办的《读书》杂志,他担任三联书店负责人期间编辑出版的一套套丛书和一本本颇具分量的著作,已经成为中国出版界的骄傲。由此而形成的独立、自由、平实、典雅的“三联风格”,并没有因为他的退休而中断,而是业已成为一种传统在沿袭,在发展。“三联”,无疑是出版界一片充满生机的绿地,在读者心目中,更是一块温馨、浪漫的领地。

于是,人们自然而然会常常想到范用。

3

范用喜欢怀旧。

对于他,怀旧并不只是人到老年之后的一种寄托。其实,即便在少年、在青年时期,对往事的珍爱,对旧物的收藏,就已经是他的爱好。从收藏小学时代阅读过的杂志、剪报,到自己亲身参与过的事件史料的细心保留,范用似乎早就预料到这些东西会给他的晚年带来巨大乐趣。因为它们的存在,他的怀旧不仅仅是想象,是回味,更是感觉的具体触摸。

1993年,做了几十年的出版家,范用在香港出版自己第一本小书《我爱穆源》,回忆儿时的小学生活

1993年,做了几十年的出版家,范用在香港出版自己第一本小书《我爱穆源》,回忆儿时的小学生活

范用题赠《我爱穆源》

范用题赠《我爱穆源》

为别人出了一辈子书的范用,在退休之后才出了自己的第一本书。这本书叫《我爱穆源》。穆源,是他的母校---镇江穆源小学。他给现在母校的学生写信,用这种方式,向他们描述自己当年在穆源的生活: 学校门口的大镜子,让每个走进校园的学生看看自己的穿着是否得体;礼堂里的钢琴和风琴,从来不上锁,老师弹琴,学生唱歌;童子军上街募捐,参加公益活动;学生剧团演出新话剧;办墙报,出“杂志”……

范用收藏有一本1937年欧阳予倩、马彦祥主编的《戏剧时代》,里面有一篇《镇江儿童剧社座谈会记录》。当年范用和小伙伴们,为筹备儿童剧社公演而召开座谈会,讨论有关事宜。座谈会由范用做报告,介绍有关剧本和演出的准备情况,随后大家自由发言。范用回忆,当时剧作家陈白尘还亲自给他们邮寄来新创作的抗日戏剧《一个孩子的梦》,供他们演出,这一点表明,他们不单纯属于校园,而是已经汇入了社会的大舞台。

说实话,我从未想到,小学生活居然会那么丰富多采。开始,我还有点奇怪,范用为什么独独对小学生活那么留恋,用那么多的笔墨去写。甚至他还化费不少精力和时间,自己动手用硬纸板做了一个母校的模型。模型很漂亮,专门送回母校,供今天的学生观看。现在想来,他实际上在回味一种浪漫。

这种浪漫,不仅仅限于儿童生活的天真烂漫,而是在他成长时期所深切感受到的教育、文化的浪漫。这是一种历史背景,一种从五四时代开始形成的文化精神对他潜移默化的熏陶。那些拥有新知识新思想的老师,学校图书馆为学生准备的各种各样的图书杂志,学校开展的种种与社会的接触,无不展现出五四新文化应有的自由浪漫的魅力。

这是对一个人一生决定性的影响。它与充满童心的性格相结合,便生发出生活的诗意。

2003年,南京的董宁文先生推出范用的第二本书《泥土脚印》

2003年,南京的董宁文先生推出范用的第二本书《泥土脚印》

时年八十的范用,题赠《泥土脚印》

时年八十的范用,题赠《泥土脚印》

2005年,三联书店出版范用《泥土脚印》续集

2005年,三联书店出版范用《泥土脚印》续集

八十二岁的范用,题赠《泥土脚印》续集

八十二岁的范用,题赠《泥土脚印》续集

他所收藏的那些五四时代的图书杂志,同样也时时让他感受着那一时代出版业所形成的魅力。从鲁迅、邹韬奋、茅盾、巴金编辑的杂志和丛书,到叶浅予、张光宇等人编辑的五光十色的漫画杂志,他面前呈现的是一个多彩世界。充溢创造性的新文化,同样赋予出版业以自由与浪漫。

读书生活出版社本身也是这一历史背景下富有活力的一种存在。一本本主张革命、宣传新思想的著作,经范用和同事之手,送到读者手中。在范用成长的那些日子里,他不难感受着创造性劳动的兴奋。尽管艰苦,甚至还有危险,但这些都无法取代自由与浪漫带给他的快乐。

在以后的岁月里,人们不难发现,范用的人生基调是与这种浪漫紧密相连的。他全身心投身于抗日、革命,用他自己的话来说,他从来就是一位坚持党性原则的人。但是,他的特点在于,个性从来没有消融于共性之中。对思想、文化、精神价值的执着追求,始终是他作为一个出版家最为看重的东西。于是,在原则与兴趣、在指示规定和独立自由之间,他尽可能寻找着最佳切合点。换一句话说,早年所强烈感受到的文化与出版的自由浪漫,随着现实情形的不断变化,在他手中得到另外一种形式的体现。

《傅雷家书》的编辑出版,是一个很好的例证。

文革刚刚结束时,范用拿到了傅雷家书的手稿时。几十年前,范用还在读书出版社当学徒时,曾把刚买到的傅雷译的罗曼罗兰《弥盖朗琪罗传》从头至尾抄写一遍。他非常欣赏傅雷的文笔,每当回忆当年灯下抄写的情景,心中便会漫溢出温馨。对傅雷在文革中不堪污辱而毅然自尽的命运结局, 感慨万分。此时,读傅雷家书,他看到的不只是一篇篇优美的文字,也不仅仅把它们当作自己怀旧情绪的延伸。他强烈感受到家书里面蕴含着的丰富的精神价值、文化价值,以及一个独特个性所具备的人格力量。他感慨万端地对人说:“竟有这样为儿子写信的父亲。我们应当让天下的人想想,应该怎样做父亲,怎样做儿子!”

范用决定出版这本《傅雷家书》。尽管当时傅雷的右派问题还没有彻底改正,尽管傅聪还戴着“叛国”的帽子,马思聪、傅聪也还暂时不能回国,但范用认准的是一种精神和文化的价值,更有一种自己对历史发展的判断。他认为,无论从哪个角度看,《傅雷家书》都是值得出版的书。

这便是范用的特点,一旦认准,他就会执着地去努力。从组稿到封面设计、排印、装订,范用一抓到底。与此同时,他还筹办了“傅雷手迹展”。他用这个展览来张扬傅雷的人格。后来,《傅雷家书》备受读者欢迎,而范用的胆略与眼光也令人刮目相看。

这样,怀旧就不单单是往事的回忆,在某种程度上是现实的一种映衬,一种补充,并有可能成为现实中创造精神的一块基石。

范用便是如此。

4

面对出版业,范用有时难免感到某种困惑。他不知道是自己落伍了,还是出版业变化得过于迅疾。许许多多新奇的操作方式,包括纯粹商业性的“炒作”,颇令他诧异。他想不明白,本应以文化为背景,以文化积累、精神创造为己任的出版业,为什么竟然在某一情形下,靠几个人心血来潮策划一番,就能推出畅销十万、数十万册的书,可转瞬之间,这样的书又被人们无情地弃置一旁,将之淡忘?

每当说到这些,他总是不解地问我:“怎么会这样?怎么会这样?”虽然他对各种好书逐渐多起来,书印得越来越漂亮,也感到一些高兴,但更为浓重的是这种不解和忧虑。

现实便是以他不能理解也不能完全接受的方式发展着。人们需要有着长久价值的精神食粮,需要高品位的著作,同时也需要短、平、快的炒作之作。其实,这是一种相互补充自然调节而达到平衡的关系。冷静地看,市场炒作也许可以看作是出版业的添加剂,光怪陆离的出版物,甚至某些“文化垃圾”,恰恰是出现高品位出版物的一种代价,或者说是必不可少的有机构成。类似的情况,在他早年生活的时代,其实已经存在过。出版业给社会提供的也并非都是那些让他倾心的读物。市场炒作、劣质读物、商人气息,当时并不少见。事实就是如此。没有它们,又怎能烘托出他理想中的自由与浪漫?

我想,人大概常常会这样,随着岁月流逝,留在记忆中最为珍贵的东西,一般会是经过时间过滤、情感过滤之后的精华。它是往事的回忆,同时,也带有理想化色彩。

我没有与范用交流这样一些想法。我知道,到了这个年纪的老人,宁愿用美妙的色彩,来装扮思绪。何况,我非常欣赏这样的固执。

1994年8月陈白尘去世,范用得知,陈白尘去世前。曾整理在“文革”期间留下的上百万字的日记,并且编好一本交给一家出版社,可惜被退回。听到这一消息,已经退休的他,仍然迫不及待地想见到陈白尘的女人陈虹。他愿意帮忙想办法将这本日记出版。范用难忘,当年已经成名的陈白尘,自己花钱给他们小学生剧团寄剧本的这份情谊;他更难忘,他们这代人在文革中共同走过的艰难日子。他拥有的不仅仅是友情,更有一种强烈的历史责任感。

范用约好与陈虹见面。哪知就在这天上午,他不幸被自行车撞断了腿骨。

几天后,陈虹来探望范用。只见他仰卧在家中的木床上,像上了刑具一般一动也不动。还未开口,他就哭了,陈虹印象中,这位70多岁的老人像孩子一样呜呜抽泣着,任泪水汩汩地顺着脸颊流淌到枕头上。他接过抄录好的且附有陈白尘生前亲笔撰写的《前言》的书稿,双手将它紧抱在胸前,连声说:“你放心,我一定想办法让它出版!一定!”

几个月后,中国现代文学馆在北京图书馆举办“陈白尘生平与创作展览”。就在开幕式即将开始的时候,范用先生拄着双拐在儿子的陪同下艰难地来到了展览大厅。儿子气喘吁吁地扛着一包还在散发着油墨清香的《牛棚日记》。范用告诉大家,书的正式出版还要有两个月,这是他请印刷厂特意为今天的开幕式而赶制出来的样书。

陈虹的眼睛湿润了,连忙恭恭敬敬地将这本来之不易的小书放在了父亲的手稿旁边。人们围上前去欣赏。看到这个场面,看到那本《牛棚日记》,我不由想到了鲁迅在瞿秋白就义后,怀着悲痛为亡友编辑《海上述林》;想到了巴金在罗淑病故后,四处搜集罗淑的遗作,为她出版《生人妻》………

范用默默地站在一旁。这时,他心中一定充溢着满足。而知情的读者,拿到这本书,感受到的同样是一种美好的情感。