微信ID:ibookreview

『阅读需要主张』

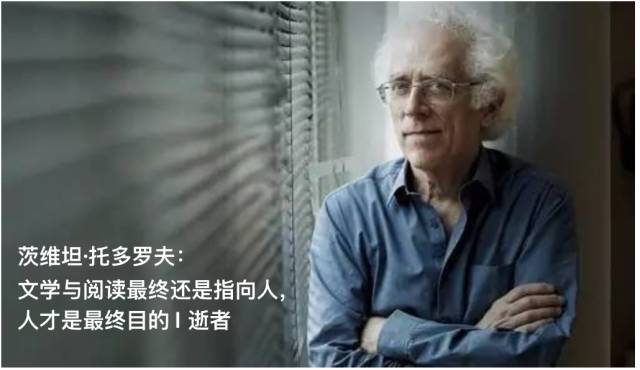

今天,我们和你聊聊一个“非常”编辑,他叫李敬泽。

编辑的天性,很像一只老母鸡——看见一只蛋就眼里放金光,想过去孵一下。李敬泽这只“老母鸡”已经做了二十多年,他扶持了太多文学新人,阿乙、李娟、蒋一谈、冯唐,甚至是名气再大一点的毕飞宇,都得益过他的评荐。

是的,他就是那个被国内主流文学圈称作“青年作家教父”的人,官方身份是中国作协副主席。“冠冕堂皇”背后,他悄悄地消失了热情。如今,他想重新做回“毛头小伙”——当一个“新锐作家”。这不,他那支著名的“文坛烟斗”已经点着了………

李敬泽,生于1964年,作家,文学批评家。曾任《人民文学》杂志主编,现担任中国作协副主席。

作协大厅静得瘆人。做电梯直上八楼,脚步声的回音都能听见。李敬泽在这里办公,他是中国作协副主席。

这并不是一个轻松的身份,与之相伴的,还有“才华横溢的文学评论家”称号。李敬泽“浸入太深,半辈子都交代在里面了”,但他的天性,“最好是做一个无所事事的人,阅读不是为了写字,也不是为了写字而写字”。

1984年北大中文系毕业,文学杂志编辑出道,上世纪90年代进入中国现当代文学批评场域,时至今日被主流文学体制圈内人称“青年作家教父”。半生为文,用李敬泽自己很喜欢的一个词,叫做“拧巴”。在理想读者和理想作者之间,他一直在打一场“拧巴”的拉锯战,把纠结的内心戏留给自己,返回给公众的,是一个叼着烟斗、戴着围巾、”假亲和、真武断“(毕飞宇语)的高冷批评家形象。

《致理想读者》

作者:李敬泽

版本:中国人民大学出版社 2014年2月

做了二十几年文学批评,李敬泽也许习惯了一种生活状态——总在去往大大小小的文学研讨会和新书发布会的路上。在文学批评这件事上,已故的德国著名批评家、被称作“文学沙皇”的拉尼茨基那种“能够毁掉作家的人,才能成为批评家”的气势,李敬泽是没有的,“我常常想,一个作家就算写了一部不靠谱的书,能是多大的罪呢?值得你用挖祖坟骂娘的这种气概去痛加修理吗?”

他以“不骂人”著称,做文学批评这些年发现并鼓励了很多文学新人,阿乙、李娟、蒋一谈、冯唐,甚至是名气再大一点的毕飞宇,都得益过他的评荐——拿了第八届茅盾文学奖的长篇小说《推拿》,最早发表在《人民文学》上,那时候李敬泽是这本文学“国刊”的主编,经手的每一篇稿子都要从头到尾念完,改得满篇花,满足感由此而生。

《推拿》

作者:毕飞宇

版本:人民文学出版社 2013年9月

他说自己成为文学批评家走的是“非常规”路子。一直以来文学评论家有两种——要么走学院派的理论路线,要么和作家更近,是“创作型批评家”,李敬泽却怀疑自己是孤例,“90年代做文学批评的志向基本是学术知识生产,但我很任性,不能按牌理出牌”。这句话可能会有歧义,讲话滴水不漏的李敬泽立刻补充,“这不是说我很高明,我对 ‘ 牌理’充满敬畏,但 ‘ 牌理’不是我做批评的动力。”

他属于那种从一开始就扎根在文学生产现场的批评家——最早是编辑,1984年进入《小说月刊》,六年后调入《人民文学》,继续做编辑。“如果不当编辑,我就不会做批评家,编辑需要判断,每天都要分析作品,和作者探讨创作,编辑工作本身就是批评。”

《人民文学》杂志

编辑的天性,很像一只老母鸡——看见一只蛋就眼里放金光,想过去孵一下。从前做编辑时,李敬泽“发现了一个好作者,就主动四处帮他联络,希望他被人知道。”成为评论家后,这种“毛病”更是改不过来了。

他为发现有才华的年轻人而兴奋,会不遗余力地写评语。不能忘记他其实写得一手好文章,“对我来说,批评本身就是一种写作方式。别人想夸我,都说 ‘ 你的批评文章写的不错’”。比李敬泽略高一辈的文学评论家雷达说,“他把随笔的自由,散文的飘逸,杂文的睿智和幽默,糅合成一种柳暗花明,举重若轻的文风。”

但这种热情渐渐消失了。

批评做了二十多年,有些意兴阑珊。李敬泽看着70后、80后的青年批评家逐渐冒出头来,仿佛看见90年代的自己,“人生也有四季,看见这些热情的年轻人,我一个50多岁的人混在里面做什么?”与此同时,他翻看着当下的文学作品,“不服之气”不时冲上脑门:“这些东西不就是在我脑子里酝酿已久的吗?我一定比这作者写的更好。

他觉得自己还是有力气的,能寻找新的热情,“我愿意把现在的自己当成 ‘ 新锐作家’,还有很多可能性。”《读无尽岁月》《小春秋》《致理想读者》《反游记》……这些或散文或随笔的集子在以几乎每年一本的速度不急不缓地推出,李敬泽没有放弃过探索写作的可能性。借着16年前一本不起眼的小书《看来看去或秘密交流》的修订再版,写作者李敬泽重新出发。

《看来看去或秘密交流》

作者:李敬泽

版本:中国青年出版社 2000年

《看来看去或秘密交流》,2000年在中国青年出版社出版,首印8000册,19.5万字,273页,属于“作家逸趣丛书”中的一本小书,而今在坊间几乎绝版。这本书里,李敬泽打破散文、随笔和小说的界限,把想象、虚构、历史、事实混杂在一起,表现一种彰显历史想象的“混搭写作”。2016年底,他增补了《抹香》《印在水上、灰上、石头上》《巨大的鸟和鱼》三篇,修订成《青鸟故事集》,由译林出版社推出,与其法文版一起面世。

《青鸟故事集》

作者:李敬泽

版本:译林出版社 2017年1月

它很像一本“志异录”,形形色色的外国人——不远万里来华的传教士,莫名流落福建海岸的印度水手,16世纪大明王朝的葡萄牙囚犯;形形色色的怪物——从龙诞香到玫瑰,法国国王的使者鲁布鲁克在蒙古帝国宫廷中看见的“一棵结满银子果实、树下四头狮子口中流出芬芳马奶的银树”,还有意大利人利玛窦献给万历皇帝的两座自鸣钟……李敬泽漫步茫茫史料中,时间跨度从唐代及今,钩沉索隐,把对历史的考据与文学的想象放在一个写作熔炉里锻造。

《青鸟故事集》是外国人在中国迷路的故事,更是个体进入历史迷宫的冒险。李敬泽对历史一直有兴趣,他有家学的底子,父母都是北大考古专业毕业的,童年时李敬泽常在文物库房里疯跑,和坛坛罐罐打交道,一部《二十四史》研究了很多年,今天的他读史书甚至比读文学更多。

但命运做了别样安排,“天性信马由缰”,李敬泽“随意选择”了80年代最热的中文系,却因为懒,“一首诗都没写过”,编辑工作是毕业分配的,他常自嘲摩羯座性格“害了他”,“虽然随遇而安,但事情到了手上就偏执了,非要津津有味地做。”

窥视历史的癖好还是“偏执”地住在基因里,他倒不喜欢钻故纸堆,也懒得去田野调查,“主要从前闲的发呆,乱翻书,《太平广记》、唐宋笔记丛刊、清代笔记丛刊、马克思、福柯、布罗代尔……差不多看了个遍。”

他说这是一种阅读的“偏僻路径”,由此建立的史观可能也就“偏”了。1994年夏,李敬泽在长江三峡的游轮上读法国年鉴派史学代表人物布罗代尔的《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》,意识到个体的日常细节对构建历史的意义:“在那时,布罗代尔把我带向15世纪―― ‘现代’的源头,那里有欧洲的城堡和草场、大明王朝的市廛和农田,我们走进住宅,呼吸着15世纪特有的气味,察看餐桌上的面包、米饭,有没有肉?有什么菜?走向森林、原野和海洋,我们看到500年前的人们在艰难地行进,我们注视着每一个细节:他们身上皮衣的质地,他们的车轮和船桨,他们的行囊中银币的重量,他们签下契约时所用的纸笔……”

《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》(第一卷)

作者: [法] 费尔南·布罗代尔

译者:顾良 / 施康强

版本:生活·读书·新知三联书店 1992年11月

无论是布罗代尔,还是福柯,或者马克思,都教给李敬泽一种文学的“微观史”,“历史绝非帝王将相,那不过是舞台上的泡沫,真正重要的是泡沫之下恒常的普通人生活状态。”

《青鸟故事集》的写作,对李敬泽来说“有历史和文学的双重趣味”,他寻找“那些隐没在历史的背面和角落里的人,在重重阴影中辨认他的踪迹,倾听他含混不清、断断续续的声音。”

他关注那些“历史书中只是顺便提一句的人”,比如“翻译官”,在一篇名为《飞鸟的谱系》的文章中,李敬泽从史料的蛛丝马迹中辨认那些无名的翻译——1792年由英国向中国派遣的马戛尔尼使团中两位中国留学生,“朱神父”和“李神父”,暗自窃得了第三种权力,在两个帝国、两种语言之间上蹿下跳,然而史料记载中却未留下姓名,他们就这样悄然遁入东西方世界裂缝的黑暗中。

李敬泽看到这些“鸟媒”在历史褶皱处忽明忽现的脸,“我们在黑暗中,把一个人的一种命运辨认出来,再把他照亮。在当时的中国,这些人极其卑微、极为孤独,被笼统归档,迅速遗忘。他们夹在两个世界之间,自己也不知道自己是谁。他们那么独特,辨认这些人时,也在帮助我们理解大历史的真正面向。”

时至今日,历史的面孔恐怕也无人敢说真正地识别。“人心隔肚皮”,李敬泽认为这句话同样适用于我们对历史的理解,尤其适用于对中西方交流历史的理解。从这个意义上说,《青鸟故事集》是一本“误解小史”,中西方之间隔着无边的肚皮互相猜测,故事的主角是背井离乡来到东方的异族人,他们踏入中国的刹那,误解就产生了。

《布谢的银树》里,法国国王的使者鲁布鲁克来见蒙古大汗成吉思汗的儿子蒙哥。他的使命是说服蒙古与西方合作,对抗横亘于欧亚之间的伊斯兰帝国,但这之前蒙古人必须接受洗礼,皈依上帝。那真是疯狂的举动——那时候蒙古人正在席卷欧亚,孱弱的欧洲人实在是天真。显然这正是对现实的误判造成的误解;《利玛窦之钟》里,天主教传教士利玛窦走了十八年才走到明朝帝国的中心,等到万历皇帝召唤的时刻,他坚定地以为自己将传播福音,却不知皇帝只是对他带来的两座自鸣钟这“奇技淫巧”感兴趣,从此以后直到清代,传教士的一门必修手艺就是修理钟表。

误解,也许是历史的吊诡之处,时至今日,李敬泽说“我们依然被全世界误解着”。16年前写《看来看去或秘密交流》时,他看到国人在处理西方异质经验时面临的尴尬,16年后,他说,“在这个全球化时代,中国和外部世界之间的误解并不比嘉靖或乾隆时代更少”,所以推出《青鸟故事集》是有意义的:“重读当日写下的那些故事,觉得这仍是现在想写的,也是现在仍写得出的。”

生活在信息爆炸的新媒体时代,李敬泽警觉到“全球化”是一个危险的词,“我们和这个世界的关系甚至到了耳鬓厮磨的程度,看看手机,你就以为自己很了解欧洲,这种熟悉不过是习惯性偏见。”

好奇心在消失,人心变得越来越不敏感。“在唐朝的大街上遇见一个波斯人,肯定是 ‘西洋镜’,明代一个葡萄牙人晃晃悠悠跑到桂林去,周围的人都把他当怪物。那个时代的奇观,却变成了这个时代习焉不察的日常经验。”

李敬泽看见现代人的傲慢正逐渐屏蔽这种日常经验中深藏的误解:“全球化是一个谬论,我们通过屏幕、全球购、便捷的交通触摸了世界,心却走向更封闭之境。世界好像更开放了,技术给我们 ‘ 一切尽收眼底’的幻觉,我们已经意识不到,在时间面前,人是有限度的。”

时不时地,他也感到虚无,却还不至于颓丧。《青》里有一篇文章《行动:三故事》,主人公是法国著名小说家安德烈·马尔罗,这位被质疑“主要是会吹”的作家,根据其在中国的足迹写下《征服者》《人的境遇》等著作,前者以1925-1926年间的中国省港大罢工为题材,后者书写1927年上海工人第三次武装起义,但实际上,他既不曾在省港大罢工期间担任“国民党驻印度支那和广州的委员”,也不曾到过1927年的上海,凭借肆无忌惮的艺术,马尔罗“不朽”了。

马尔罗《征服者》和《人的境遇》

李敬泽在书里替马尔罗“辩解”:“你们把这叫做 ‘吹牛’?在我的词汇表中,我更喜欢选择另一个词: ‘行动’,你总得做点什么证明你不是一个坐着等死的家伙……你知道你不过是一粒尘沙,你毫无意义,这时你就必须蹦起来怪叫、打滚、口吐白沫,随你的便折腾吧,这时你就在 ‘行动’,你就是自由的,你总算证明尽管归根结底都是一样的,但你曾经与众不同,你对着死亡、命运、时间、历史等诸如此类的东西做了一个鬼脸儿。”

这几乎就是李敬泽说给自己听的,在进入历史叙事时,他认为如果追求绝对的真实,就“进入了一个危险的认识论领域”,“比如爱挑刺儿的钱钟书先生,他在《谈艺录》里问:唐玄宗和杨贵妃 ‘七月七日长生殿,夜半无人私语时 ’,既然是 ‘私语 ’,谁听见了?如果没听见,怎么写出来的?又如《左传》里,晋灵公派某刺客去杀赵氏孤儿赵盾,书里写刺客顺着赵盾家的大槐树跳进院子一看,只见赵盾大早上起来就在院子里庄严地端坐,刺客觉得这真是一个正人君子,不能杀他,于是自己一头撞树上自杀了。钱老就问,刺客都死了,他的内心活动谁知道?司马迁在《史记》里的这种描写更多,从这个意义上说,如果一味纠缠在历史叙事学的认识论陷阱里,人就会掉进虚空里去。”

面对最终的虚空,写作者需要依靠什么?“靠 ‘信’,靠书写者的信念。唐代史学家刘知己说, ‘理所必至,是所应有 ’。你相信爱情,你就相信 ‘ 夜半无人私语时’,你持《甄嬛传》的价值观,你肯定就不相信了。所以,你愿意怎么赋予这个世界意义呢?”

李敬泽的“信”是什么?他相信行动的意义。时下流行一种“丧”的青年亚文化,反映在文学创作中,出现了很多否定生活的小说,李敬泽对此非常不适:“这是这个时代很多写作者的误区,写来写去是为了告诉我们生活没有意思。那么我为什么要看这个小说? ‘丧 ’是一种廉价的虚无主义,和犬儒主义没什么不同。”

他喜欢加缪,“加缪的 ‘信’是在悬崖边抓住一棵树的姿势,这个姿势本身就是有力量的。虽然大家都说卡夫卡和加缪判决了时代的荒诞,可是他们是从一个坚固的 ‘信’出发的,他们的虚无始终有个坚固的信念构成一种精神的张力。”

加缪

相比之下,李敬泽觉得中国当下年轻人的 “虚无观”实在是“无病呻吟”,“西方人说, ‘ 一切坚固的都将烟消云散’,他们原来有 ‘信”,消散后是为了新的 ‘信’继续生长。我们呢,底座是空的,没有坚固的东西,何来消散?”

然而,无论这“虚无”是否廉价,许多作家已经意识到对当下表达的无力感,“一旦感觉无力,就向传统中找力量”,无论是徜徉在《史记》和诗经中寻找创作灵感的学院派作家格非,或者从明清话本中摸索小说 “旧式车辙”的上海作家金宇澄,现当代文学圈正在蔓延一种“新古典主义”的风潮,这种努力却受到毁誉参半的评价,有人质疑这是由于中国作家缺乏直面社会的勇气所致,只能在历史和传统中寻找避难所。

作为长期浸入当代文学批评场域的老批评家,李敬泽承认,而今面临着认识当下的巨大难度,而“考验作家的力量和雄心的,一定是看他能否写好当下这个时代”,但他同时认为上述质疑是可疑的,“那些所谓直面了当下的作者,写出令人满意的作品了吗?就说爱情这个基本题材,我们是否看见一部从当下的男女情爱关系中体现了整个社会庞杂面貌和世道人心的出彩作品?我们需要警觉的,是这个时代一切都急于下定义的毛病,在微博微信或者自媒体新闻这个水平维度上的书写,很容易变成发牢骚或者玩世不恭,我们可以看到不少选择直面当下的著名作家都落到了这个水平。”

对于作家们纷纷回到传统中找力量的做法,李敬泽还是很乐观的,“这不能简单化为一种逃避的姿态。面对当下时,很多写作者是 ‘漂 ’着的,但一个人在真空中漂着没办法发力,他需要一个立足点。回到传统,恰恰给了作家发力的一面墙。”

他自己也是其中一份子,2007年时,他写过一本漫谈春秋历史的随笔集《小春秋》,今年计划拿出来重写,本来只想修订修订,写着写着却发现自己“完全进去了,已经不是俏皮话可以应付,需要推倒重来,变成 ‘大春秋 ’”。

《小春秋》

作者:李敬泽

版本:新星出版社 2010年5月

春秋时代,孔子所言“礼崩乐坏”的轴心时代,持续地给予李敬泽强烈的感受,“《左传》里的人都是巨人,无论善恶,都精力充沛,脾气暴躁,那么决绝而暴烈,那么在意自己的道德实践,为此不惜抛头颅洒热血。春秋时的人,一方面相砍相杀,一方面却持有精神上极端敏感的洁癖,为了一句受辱的言语就自杀,或者把人杀死。这些在现代人看来已经不可理解了吧?那真是中华民族精神的起点啊,我们应该经常回望。”

他工作很忙,白天开会,晚上熬夜,时常一口气写下八千字,写完了经常摇头晃脑,得意的很。春秋的故事,李敬泽写着写着就品出莎翁戏剧的味道来,“那样庞大、昂扬、暴烈、色彩鲜明,整个人都精神了。”

访谈接近尾声,他手里的烟斗飘散出类似沉香的味道,在静谧的空间里,这味道缓缓落下,仿佛历史的烟尘。他兴致不错,慢慢眯起了眼,“从前都不足道,现在我是新锐作家。”

说出这样的话,好像是忘记了年龄,《青鸟故事集》出版后,很多人跑去问他,到底该怎么界定体裁?散文不是散文,随笔不是随笔,小说不是小说,李敬泽好狡猾,“我写这书就是为了让你们糊涂的,没法用规则来界定我。事实上,中国文学有一个传统,那就是“文”的传统,《庄子》《战国策》《史记》是什么文体?你没法定义。”

他追求的,原来是一种回归传统的“元写作”,“几千年来,中国文学每每山重水复的时候,就要回到那强健充沛、元气淋漓的源头上去。至于我,虽不能至,心向往之。”

本文为独家原创内容。采写:柏琳;编辑:张畅,户晓。未经授权不得转载。

▼

点击图片

购买独家定制的《阿赫马托娃诗文抄》礼盒银章版

或者点击“阅读原文”去我们的微店看看~